25. エイドリアン・ブロディ(Adrien Brody)《My Marilyn》

『戦場のピアニスト』(2002)や『ザ・ブルータリスト』(2024)で見せたエイドリアン・ブロディの演技は大好きだ。だが「アーティスト」という役どころに関しては、今回の夏の個展「Made in America」に並んだ、過剰に意味づけされた“とんでもなく出来の悪い”作品群を見るかぎり、彼はまだ習得できていないようだ。そこで彼はミッキーマウスやマリリン・モンローといった象徴的人物を描いているが、こうしたアイコンは、優れたアーティスト(ウォーホル)から、そうとは言えないアーティスト(KAWS、バンクシー)まで、すでに散々扱ってきた題材でもある。

それでもこの展覧会は、まるで街中の話題を独占しているかのようだった。『マトリックス』(1999)の名場面で、ジョー・パンテリアーノ演じるキャラクターが仮想世界に戻される際、「金持ちになりたい。重要人物になりたい。俳優とか」と言うくだりがある。しかし、金も名声も手にしている一部の俳優たちでさえ、心の奥底ではアーティストになりたいと思っているのだろう。──それは少なくとも、アーティスト側にとって慰めになるだろうか?(Brian Boucher)

Photo: Alex Greenberger/ARTnews

24. ルー・ヤン(Lu Yang)《DOKU the Creator》(2025)

AIをめぐるヒステリーがかつてないほど高まった今年、アーティストたちはその技術的含意に、これまでにない角度から挑みはじめた。上海出身で現在は東京を拠点とするアーティスト、ルー・ヤンはその好例だ。ヤンは2020年以降、自身のバーチャル分身「Doku」を主人公とする映像、インスタレーション、インタラクティブ作品を制作してきた。今年は新作インスタレーション《DOKU the Creator》を発表し、アート・バーゼル香港で最も話題を集めた作品の一つとなった(その後、ブルックリンのアートスペース「Amant」で、改良版として展示された)。

この作品は、ゲームアニメーションとAIが生成したイメージとが混ざり合う超現実的な夢幻世界をDokuがさまよい歩く、1時間の映像を中心に据えた感覚を圧倒するインスタレーションだ。

香港での展示では、ポップアップストアを併設したインタラクティブな空間の内部で上映された。作品は「ブラインドボックス」形式で販売され、全108種類のいずれかが封入されているという仕掛けで、美術市場がいかに“カジノ的”な性質を持つかを露わにした。映像とその周囲の環境は、アーティストがもはやシステムが機能するために不可欠ではないアートワールドの姿を想起させる。Dokuは自律的に振る舞い、創造し、破壊し、そしてその価値を悼む──いずれも制作者の介入なしに行われるかのようだ。

ヤンの作品が他のAI批評と一線を画すのは、ヤン自身がこの状況にまったく動じていないように見える点だ。仏教的思考を取り入れつつ、あらゆる創造はアルゴリズムのように働き、人間の思考や創造性の総体は絶え間なく組み合わせられ、再構成され、概念的な形として現れるのだと示唆している。私たちの誤りは、アーティストやそのオリジナリティに、過剰な意味を付与してしまうことにこそあるのだろう。結局のところ、それらはみな一時的な幻にすぎない。(Harrison Jacobs)

Photo: Courtesy Amant

23. ウィフレド・ラム(Wifredo Lam)《Grande Composition(Large Composition)》(1949)

シュルレアリスムが誕生して今年で100年。しかし、その正典(カノン)は包摂性を増し続けている。女性作家によるシュルレアリスム作品のオークション価格が上昇し、2022年の「Surrealism Beyond Borders」のような大規模な展覧会が相次ぎ、フランソワ=グザヴィエ・ラランヌ(François-Xavier Lalanne)とクロード・ラランヌ(Claude Lalanne)夫妻のように、かつて十分に知られていなかった作家への関心も高まっている。

その好例が、現在ニューヨーク近代美術館(MoMA)で4月11日まで開催されている、ウィフレド・ラム(Wifredo Lam)の回顧展だ。キューバ出身のシュルレアリストであるラムを、欧州中心の運動の「エキゾチックな番外編」ではなく、変革的な存在として提示している。中国系とアフリカ系の血を引くラムは、自身の作品にアフロ・カリブ文化のイメージを積極的に取り入れており、かつて美術史家ヘラルド・モスケラ(Gerardo Mosquera)に対し、自らの芸術は「脱植民地化の行為だ」と語ったことでも知られる。

MoMA展のハイライトのひとつが、ラムの《Grande Composition》(1949)だ。そこには、アフリカ系ディアスポラの宗教であるサンテリアに由来する、人間と馬のハイブリッド像が描かれている。この作品は、ラムがモスケラに語った「ブラックの存在をアートにもたらすことの重要性」という信念を体現するものだ。(Anne Doran)

Photo: ©Wifredo Lam Estate/Adagp, Paris/Artists Rights Society (ARS), New York/Museum of Modern Art

22. ハロルド・スティーヴンソン(Harold Stevenson)《The New Adam》(1962)

1963年、グッゲンハイム美術館で開催されたポップアート展「Six Painters and the Object」のために新作制作を依頼されたハロルド・スティーヴンソン(Harold Stevenson)は、全長40フィート(約12メートル)に及ぶ、男性ヌードを環状に描いた《The New Adam》を完成させた。(身体のモデルは俳優のサル・ミネオ〔Sal Mineo〕で、部分的に隠された顔は、当時の恋人である英国貴族ティモシー・ウィロビー〔Timothy Willoughby〕のものだ。)

しかし本作は、展覧会を企画したキュレーター、ローレンス・アロウェイ(Lawrence Alloway)により出品を拒否されてしまう。アロウェイはその理由について、「問題は、宣伝や噂、そして“成人男性ほどの大きさのファルス(男根)を備えたヌード”を展示することで起こりうる諸々の“楽しげなこと”だ」と記している。

あれから60年以上を経て、世界はついにこの巨大キャンバスを迎える時が来たようだ。《The New Adam》は男性の身体を称揚するだけでなく、無視しようにもできない規模で同性愛的欲望を表明する作品でもある。現在は、ホイットニー美術館で1月19日まで開催中の展覧会「Sixties Surreal」で展示されている。(Anne Doran)

Photo: Art: ©Harold Stevenson/Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Photo: ©Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, All Rights Reserved

21. クラウディア・アラルコン(Claudia Alarcón)& シラト(Silät)《Un coro de yicas》(2025)

2025年に発表された作品の中でも、とりわけ大きな文化的・政治的重みを持っていたのが、ジェームズ・コーハン(James Cohan)での展覧会の中心を成した、クラウディア・アラルコン(Claudia Alarcón)とシラト(Silät)による《Un coro de yicas(ユカスの合唱)》だ。

本作は、手編みの「ユカ(yica)バッグ」100点からなるインスタレーションで、世代を超えて受け継がれてきたウィチ族の女性たちの織物文化──近年まで「クラフト」として過小評価されてきた知識体系──を可視化する。すべてのユカは、チャグアールの繊維を収穫し、加工し、糸にし、染め、織り上げるという共同的・世代継承的な労働体系から生まれるもので、アラルコンは12歳の頃からこの技法を学んできた。

本作は、そんな彼女たちの実践の本質を結晶化させている。すなわち、それは形式主義的な抽象ではなく、生きた言語であり、アルゼンチンのアルト・ラ・シエラやラ・プンタナのコミュニティにおいて、母から娘へと受け継がれてきたコミュニケーション、記憶、自律の構造だ。100点のバッグが一堂に並ぶと、それはアーカイブであり合唱でもあり、先住民女性の労働がついに現代美術として認識されつつあるいま、その「存在の宣言」として響く。(Daniel Cassady)

Photo: Photo Izzy Leung

20. セル・セルパス(Ser Serpas)《tube of brief cadavers made sadder still》(2025)

セル・セルパス(Ser Serpas)によるこのミクストメディア彫刻は、MoMA PS1の展覧会「The Gatherers」に出品された。同展は、浪費が進み環境崩壊の瀬戸際にある世界で、さまざまな“残骸”を収集・集積する実践を行うアーティストを紹介していた。セルパスは、こうしたアッサンブラージュの形式に新たなエネルギーを注入している若手アーティストのひとりだ。

彼女のインスタレーション《tube of brief cadavers made sadder still》は、表面上はゴミ捨て場に積み上げられた廃棄物の山のようにも見える。しかし、そこに並置された2つの主要な要素──ボートの一部のようにも見えるオレンジ色のプラスチック製の鞍状の部材と、非常用毛布を思わせる細断された銀色の布──が、作品に“海を渡って逃れようとする移民”という含意を与えている。その不気味なタイトルは、この連想を裏づけるようで、海を渡れず命を落とした人々、さらには近年、乗船中の人々が標的とされる事例をも想起させる。(Maximilíano Durón)

Photo: Kris Graves/Courtesy MoMA PS1

19. ブルース・ヨネモト(Bruce Yonemoto)《Broken Fences》(2025)

アメリカ政府が自国民を拘束・収容した「日系人強制収容」の歴史は、本来あるべきほどにはアメリカ社会の意識に深く刻まれていない。だが、その状況を変える契機となりうるのが、ブルース・ヨネモト(Bruce Yonemoto)の《Broken Fences》だ。本作は、今年のハマー美術館「Made in L.A.」ビエンナーレで発表され、会期中の突出した作品のひとつとなった。

本作でヨネモトは、フェンス状の2基のアーマチュア(骨組み)を構築し、そこに複数の映像モニターを埋め込んでいる。モニターには、2種類のプロパガンダ映像が、並列、あるいは別々に映し出される。ひとつは、日系アメリカ人の強制移送を記録したアメリカ戦時転住局(War Relocation Authority)制作の映像、もうひとつは、テレージエンシュタット強制収容所についてナチスが作った映像であり、どちらも収容の「利点」をうたう虚偽の宣伝だ。(作品全体を支配する音声は、主にドイツ側のプロパガンダ映像から流れる。)

ヨネモトは、対立する戦時国であったアメリカとナチス・ドイツが、驚くほど類似した映像的・修辞的手法を用いていた事実を鋭く浮き彫りにし、その方法と背後にあるイデオロギーの不気味な共鳴を観者に突きつけている。(Maximilíano Durón)

Photo: Maximilíano Durón/ARTnews

18. キム・アヨン(Kim Ayoung)《Delivery Dancer’s Arc: Inverse》(2024)

今年、アメリカのアートメディアを最も席巻したアーティストといえば、韓国出身のキム・アヨン(Ayoung Kim)だろう。秋には『Artforum』と『Frieze』の同時期号で表紙を飾り(ARTnews JAPANでは森美術館での「マシーン・ラブ」展に合わせてインタビューを行った)、その存在感を強烈に示した。これほど急激に注目を浴びるアーティストには警戒すべき点もあるが、キムはその例外であることを、現在のMoMA PS1での個展や、11月に上演されたパフォーマの委嘱作品が証明している。

PS1展の中心となる本作は、三部作として構成された映像インスタレーションの一章で、バイクで走る女性配達員たちが互いを引き寄せ、また反発し合うように描かれている。天井から吊り下げられた巨大な3面スクリーンに投影される映像は、ゲームエンジンやAIを用いたイメージへと自在に切り替わり、未来的世界にそびえる不自然なほど高いランプや階段が頻繁に登場する。これらの世界は現実には存在しないように見えるが、そこを駆け上がる労働者たちは、現代の資本主義的レースとほとんど変わらない状況を生きている。(Alex Greenberger)

Photo: Courtesy the artist and ACC

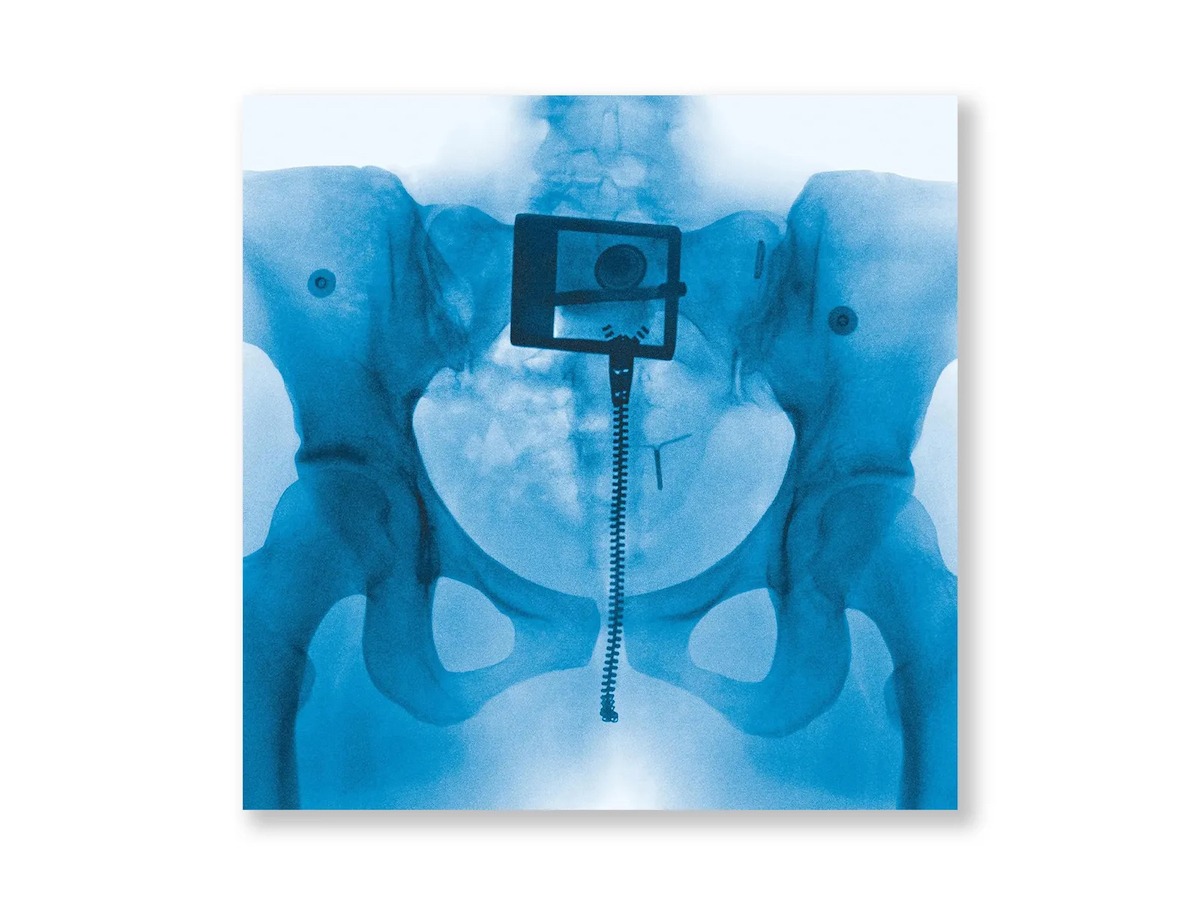

17. へジ・シン(Heji Shin)《Lorde『Virgin』のカバー》(2025)

ポップスターのロード(Lorde)は、今年リリースした最新アルバム『Virgin』のプロモーションでアートワールドを巧みに巻き込み、ウォルター・デ・マリア(Walter De Maria)のランド・アートの名作《The New York Earth Room》を参照した映像や、ビニール盤付属のブックレットには写真家タリア・チェトリット(Talia Chetrit)による、透けるパンツ越しの腰部の写真を掲載するなど、多角的なアプローチを行った。

だが、決定打となったのはアルバムのカバーに採用された、へジ・シン(Heji Shin)による骨盤のX線写真だろう。その鮮烈なイメージには、骨とともにジッパー(チェトリットの写真のパンツと同じものだろうか?)と、IUD(子宮内避妊具)が写り込んでいる。(Andy Battaglia)

Photo: Courtesy Republic Records

16. ゴールディン+センネビー(Goldin+Senneby)《After Landscape》(2024–)

これは、かなり“メタ”な作品だ。気候活動家たちがゴッホの《ひまわり》にスープを、モネの《積みわら》にマッシュポテトを投げつけたとき、批判者たちは「いかなる芸術も傷つけるべきではない」と声を上げた。しかし彼らの標的となった作品は、いずれもプレキシガラスで保護されており、そのガラスは化石燃料由来という、いわば人間が作った自然のイメージを“自然そのもの”より尊ぶかのように、皮肉にも覆っていた。センセーショナルな怒りの見出しや、退屈な道徳論争の「すべきか・すべきでないか」を超えて、抗議者たちの行為は、複数の意味で抗議とアートの境界を曖昧にした。

ゴールディン+センネビー(Goldin+Senneby)による本シリーズは、抗議グループのジャスト・ストップ・オイル(Just Stop Oil)の概念的強度を讃えつつ、「保存」の叫びを逆手に取ってみせる。2人はプロの修復家と協働し、飛沫を浴びたプレキシガラスの展示ケースを原寸で精巧に再現。無地の壁の前にそれらを展示し、ケースそのものを“絵画”へと変貌させた。MITリスト・ビジュアルアーツ・センターで、筆者が初めて見たその“不遜な輝き”を、3月中旬まで堪能できる。(Emily Watlington)

Photo: Dario Lasagni

15. ワファー・ビラル(Wafaa Bilal)《Domestic Tension》(2007)

これは“ゲーム”だ──マウスでデジタル空間を移動し、ドローンの標的を選び、「X」を押すと“死”が訪れる。《Domestic Tension》でイラク系アメリカ人アーティスト、ワファア・ビラール(Wafaa Bilal)が示すのは、現代戦争がいかに麻痺的なほど容易であるかという現実だ。殺す側と殺される側の距離は徹底的に抽象化され、オフィスチェアに座ったままでも破壊をもたらすことができる。

本作は、ビラルが「ネットワーク・パフォーマンス(networked performance)」と呼ぶ実践の代表例でもある。彼は作品の期間中、シカゴのギャラリーに自身を閉じ込め、24時間ライブ配信を行い、視聴者にチャット、観察、あるいは奇妙な衝動に駆られればロボット制御のペイントボール銃で彼を撃つことを許した(非殺傷弾でも痛みは伴う)。

《Domestic Tension》は、世界中のイラク人が日々直面する終わりなき不安、すなわち暴力の予兆を強いられる状態を再現した作品だ。アメリカ製の爆弾のような物理的暴力であれ、「テロとの戦い」が人種差別を正当化したような存在論的暴力であれ、標的がアラブ人でさえあれば「撃つことは許される」とする空気を批判するものでもある。(Tessa Solomon)

Wafaa Bilal: Domestic Tension, 2007.

14. P・スタッフ(P. Staff)《Penetration》(2025)

普段は白い壁のギャラリーとして機能するニューヨーク、アッパーイーストサイドのデヴィッド・ツヴィルナーのタウンハウスだが、今秋に開催されたP・スタッフ(P. Staff)の卓越した個展の期間中は、らせん階段が時折“幽霊のような青”に染め上げられていた。その光の発生源となっていたのが、建物3階分にわたって投影された映像作品《Penetration》だ。暗闇に立つひとりの人物に向けて、レーザービームが虚空を貫き、その腹部めがけて一直線に放たれる。

その意味は何か? P・スタッフは観客に安易な答えを与えない作家として知られ、この作品でも多くを語らない。ただし、これまでの彼らの実践を知る者であれば、この映像に、保守的なジェンダー規範に従わない身体が受ける監視をめぐる言説を読み取るだろう。トランプ政権が最近、トランスジェンダーのアメリカ人がパスポートの性別を変更できなくする措置を発表したように、アメリカでは今、こうした暴力が蔓延している。しかし、P・スタッフはその暴力を直接的に描かない。日常そのものが、すでに十分に恐ろしいのだから。(Alex Greenberger)

Photo: Courtesy the artist

13. サーシャ・ゴードン(Sasha Gordon)《Husbandry Heaven》(2025)

女性が女性を描き、それを「フェミニスト」と呼ぶ動向はしばらく前からくすぶっていたが、この秋、筆者が「feminist figuration fall(フェミニスト具象画の秋)」と名づけた現象として爆発的に広がった。しかしそこには、パスティーシュや規範的ファンタジーを扱い、それで利益を上げる作品群と、新たなフェミニスト的世界を構築しようとする作品群との明確な分断がある。

そのなかで際立っていたのが、デヴィッド・ツヴィルナーで開催されたゴードンの個展だ。本作では、発光するような肌が不気味な緑に輝き、セルライトやストレッチマークが点在している。さらに、被写体の長い髪は一本ずつ描き込まれている。黒いキトゥンヒールだけを身につけたゴードン自身が裸体で立つこの自画像は、マネの《オランピア》を反響させるだけでなく、それに対して“語り返す”作品でもある。

この絵は、見る者を惹きつけながら同時に拒む。引き寄せられたと思った瞬間、最初の印象すべてを揺さぶり、再考を迫る。ゴードンは規範的な美の概念に依存しているのではなく、美そのものがどうあり得るかを再構想しているのだ。(Emily Watlington)

Photo: Courtesy David Zwirner

12. ローラ・オウエンス(Laura Owens)《Laura Owens》(2025)

マシュー・マークス・ギャラリーでのローラ・オウエンス(Laura Owens)による“脳をねじる”ような絵画/インスタレーション/展示を思い返そうとすると、細部を記憶する難しさを実感する。その場に立ち会っていてすら細部を見分けるのが困難だったほどだ。オウエンスの筆致は複数の次元へと毛羽立ち、うねり、内側から外側へと入れ替わりながら渦を巻くトロンプルイユ(だまし絵)効果を生み出していた。

そこにはまた「絵画」の痕跡(そして絵画への皮肉めいた諫言)が散りばめられており、それらは壁上にも、そして脇役のように配置されたキャンバス上にも等しく現れていた。展示空間を二分する隠し扉をくぐり抜けると、壁紙の絵画や、宙に浮かぶプレッツェルのような不可解なモチーフ、さらには小さな機械仕掛けのパネルが開いてその奥に別の絵画が現れる空間が広がり、「アートギャラリー」という概念が、しばしば退屈な現実とはまったく別のスリリングなものとして立ち上がっていた。(Andy Battaglia)

Photo: Courtesy Matthew Marks

11. アレックス・レイノルズ(Alex Reynolds)&ロバート・M・オクショーン(Robert M. Ochshorn)《A Bunch of Questions with No Answers》(2025)

本作は、文字どおり「目撃のモニュメント」だ。2023年10月から2025年1月まで──すなわちバイデン政権末期にかけて──行われたアメリカ国務省の記者会見だけを素材に構成された、全23時間の映像作品だ。最初は「質問がいくつかあります」と丁寧に切り出す記者たちが、やがて疲労と怒りを滲ませながら、イスラエル、パレスチナ、そしてその紛争におけるアメリカの役割について、明確な回答を得ようとしても得られない様子が描かれる。

レイノルズとオクショーンは、官僚たちの曖昧な回答や“中身のない言葉”を編集段階で排除し、時には発言を音節のように切断することで、記者会見を「かわしの劇場」として露呈させる。これはジャンプスケアのないホラー映画だ。国務省がPRという技術のもと、加害行為を言い換え、自らの免責に自信を持っている様を、私たちは凝視することになる。

ナレーションも説明もないまま提示される映像は、“語らずして告発”する。このシステムは、自らの欺瞞を認めず、政策の人的コストと向き合うこともしない。虐殺が激化し、信頼が崩壊するなかで、記者たちの質問は具体的事実から、手続き的・倫理的な訴えへと移行していく。「どうしてそれが分かるのですか?」「計画はあるのですか?」──それは、会見室を超えて響く問いかけだ。

本作は、今年もっとも緊迫したアート作品のひとつとして、求められ、しかし体系的に拒まれた「説明責任の記録」となっている。(Emily Watlington)

Photo: Courtesy the artists

10. ケントゥラ・デイヴィス(Kenturah Davis)《Altadena》(2025)

年初、ロサンゼルスは壊滅的な山火事に襲われた。なかでもイートン火災は、ロサンゼルス郡内の未編入地域アルタディーナの一部を焼き払い、この地域が長年育んできた豊かなブラック・クリエイティヴィティの拠点にも大きな打撃を与えた。

これを受けて、ケントゥラ・デイヴィス(Kenturah Davis)は、古いアルタディーナ地図を下敷きに、自宅周辺の焼け跡の土を含む顔料を擦り込み浮き出し加工を施したエディション版画《Altadena》を制作した。同作は、山火事の数カ月後にカリフォルニア・アフリカン・アメリカン博物館(California African American Museum)が開催した展覧会にも出品され、三世代にわたるデイヴィス家を取り上げながら、この甚大な損失を振り返るものとなった。

デイヴィスの作品は、コミュニティのレジリエンスを証すものでもある。灰の中から、新たなアルタディーナが再び立ち上がるのだ。(Maximilíano Durón)

Photo: Maximilíano Durón/ARTnews

9. オマル・ミスマル(Omar Mismar)《Still My Eyes Water》(2025)

「パレスチナをどう表象するか」という問いは、過去1世紀にわたりアーティストや作家を悩ませ続けてきた。どんなに一見無害に見える描写であっても、そこには必然的に政治的意味や感情的荷重が帯びてしまう。とりわけ10月7日以降、ガザをめぐるイスラエルの戦争が続くなか、その傾向はさらに強まっている。

台北ビエンナーレの委嘱作品として、オマル・ミスマル(Omar Mismar)がたどり着いたのは、高くそびえる花の彫刻だった。その花々は墓標に供えられる花のように、尽きることのない悲しみを湛えている。しかしミスマルが目指したのは、それだけではない。花は布で作られた人工物であり、スイス人宣教師ハンナ・ツェラー(Hanna Zeller)による書物『Flowers of Palestine』(1870)に掲載された図版をもとにしている。ここでミスマルが扱うのは、「パレスチナ」という概念に内在する矛盾だ。土地と文化の最も詳細な記述を残したのは、しばしば植民地主義的視線を持つ人物たちだったのだ。

この花々はしおれず、香りも持たない。永遠に“完璧”なままだが、生命はない。だが別の読み方をすれば、パレスチナもまたしおれず、死なず、喪失が新たな思考と抵抗を生み続ける“消えない概念”として存在している。(Harrison Jacobs)

Photo: Courtesy Taipei Biennale

8. スタン・ダグラス(Stan Douglas)《Birth of a Nation》(2025)

アメリカの歴史は、多くの場合、しかも悪い意味で、その制作者たちの思惑に左右される「フィクション」だ。そんな挑発的な視点を軸に据えたのが、スタン・ダグラス(Stan Douglas)による5チャンネル映像インスタレーション《Birth of a Nation》(2025)だ。本作は、白人至上主義の最も根深い映画的遺産のひとつである、110年前のクー・クラックス・クランのプロパガンダ映画と同名のタイトルをあえて再構成する。

メディアに潜むメッセージの読解に長けた作家らしく、ダグラスは、D・W・グリフィスによる原作映画の重要な13分間──黒人の兵士ガスが白人女性を崖へと追い詰めるシーン──に対し、新たな叙述を構築した。この場面では、誤認にもかかわらず女性は“凌辱から逃れるため”投身自殺し、その後、黒人兵士(白人俳優がブラックフェイスで演じている)はリンチに遭う。ジム・クロウ期において、奴隷制から解放された黒人へのわずかな同情すら抹消することを意図した場面だ。

本作では、この場面が1つのスクリーンでループ再生される一方、残る4つのスクリーンには、ダグラスの脚本により追加された視点によって生まれる別の結末が提示される。登場人物たちは「悪役」「乙女」「英雄」といった粗雑な役割から解き放たれ、観客自身が、自らの偏見を形成してきた力学を問い直す可能性が開かれる。(Tessa Solomon)

Photo: Photo Olympia Shannon

7. トーマス・J・プライス(Thomas J. Price)《Grounded in the Stars》(2023)

アート作品はときに「不運な理由」によって新たな重要性を帯びることがある。《Grounded in the Stars》が夏にタイムズスクエアへ巡回した際、まさにそれが起きた。これまで他地域で展示された際には特段の論争を呼ばなかったが、ニューヨークに来るや否や、作品は保守系リアクショナリーの標的となり、ネット上で嘲笑され、レイシスト的なミームやAIスラップ(粗雑なAI画像)に作り替えられてしまった。

そもそも、黒人女性がただ立っているだけの12フィート(約3.6メートル)の像の何がそれほど「攻撃的」だというのか。多くの批判者はSNSでの罵声や論説でこの問いをかわし続けていたが、背後には「誰が記念碑に値するのか」「記念碑は誰のためのものか」という、より大きなモニュメント論争が控えているのは明らかだった。

2020年以降に撤去・改変されたモニュメントを「偽りのアメリカ史の再構築を促した」として復活させるよう、ドナルド・トランプが再び主張し始めた今、こうした作品が提示する問題意識は一層不可欠なものに思える。(Alex Greenberger)

Photo: Photo Liao Pan/China News Service via Getty Images

6. ナージャ・トロコニコワ(Nadya Tolokonnikova)《Police State》(2025)

パンク・フェミニスト集団プッシー・ライオットの共同創設者、ナージャ・トロコンニコワ(Nadya Tolokonnikova)がロシアで投獄されてから10年以上が経った今年6月、彼女はロサンゼルス現代美術館(MOCA)でのパフォーマンス・インスタレーション《Police State》において、自ら“新たな監獄”を作り出して戻ってきた。

トロコンニコワは、自身の獄中生活の記憶をアート空間として再構成し、それを自分自身のみならず、作品に参加したロシア、ベラルーシ、アメリカの囚人たちへの「奪還の場」とした。内部では、監視カメラ映像や覗き穴を通して、彼女が音楽を作ったりアートを制作したり、あるいは休息する様子を一日中観察できる仕組みになっていた。

しかし、MOCAの外側で、全体主義的な空気はさらに強く具現化する。反ICE(移民税関捜査局)デモが勃発し、州兵が動員されたことで展覧会は突如閉鎖に追い込まれ、トロコンニコワは非公開のままパフォーマンスを続行した。アメリカ国内外で政治的緊張が続く今だからこそ、この作品の切迫性はますます浮き彫りになる。(Francesca Aton)

Photo: Photo Zak Kelley. Courtesy LA MOCA.

5. キャメロン・ローランド(Cameron Rowland)《Replacement》(2025)

フランス国旗がマルティニークの旗に差し替えられる。

1635年にフランスの植民地となって以来、マルティニークはフランス国家の一部として扱われ続けてきた。現在もフランスの海外県であり、フランスは依然としてマルティニークに依存している。黒人マルティニーク人は390年にわたりフランス支配の終結を求めてきた。

1665年にはすでに、黒人レジスタンスが「赤・黒・緑」の色を結束の象徴として身に着けていた。1960年代以降、マルティニーク独立戦線(FNLM)、マルティニーク独立運動(MIM)、マルティニーク主権を目指す民主・エコロジー運動(MODEMAS)など、多数の独立政党が同じ旗──掲揚側に赤い三角形、上段に緑、下段に黒の帯──を使用してきた。この旗は2023年2月、正式にマルティニークの旗として採用された。

主要政党であるMIMは次のように述べている。

「マルティニークは政治的に支配され、経済的に搾取され、軍事的に占領され、文化的に疎外され、島の経済を恒久的に守るあらゆる構想を阻む欧州自由貿易アジェンダによって拘束されている」

(引用:MIM “Our Cause”)

アートが“猥褻”や“政治的理由(特にパレスチナ問題)”で検閲されることがあるのは予想の範囲内だ。では、ただの旗はどうして問題になるのか? キャメロン・ローランド(Cameron Rowland)の《Replacement》が問いかけるのは、その謎だ。

本作は、パレ・ド・トーキョー(Palais de Tokyo)の展覧会「Echo Delay Reverb」で展示され、内容は極めてシンプルだった。というのも、フランス国旗が掲げられるはずのパリの美術館に、マルティニークの旗が掲揚されているだけだからだ。テキストでローランドが指摘するように、マルティニークの人々は何世紀にもわたってフランス支配からの自由を求めてきた。

ところが作品は1日も経たないうちに撤去され、美術館は「違法とみなされる可能性がある」との説明文を掲示した。理由が説明されることはなかったが、この最小限のジェスチャーが大騒動を巻き起こした点こそ、アートの力の証と言えるだろう。(Brian Boucher)

Photo: Courtesy the artist

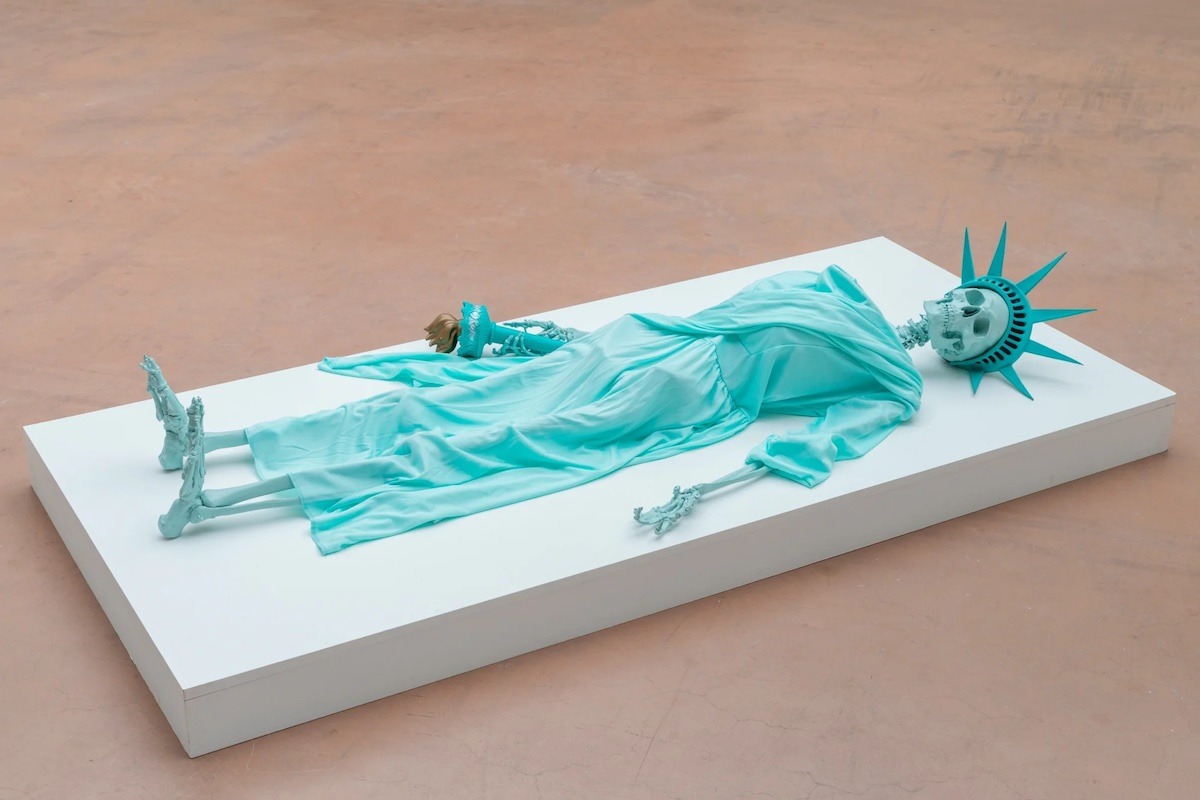

4. ジェイド・グアナロ・クリキ=オリーヴォ(Jade Guanaro Kuriki-Olivo / Puppies Puppies)《Liberté Morte(Dead Liberty)》(2025)

2016年、ジェイド・グアナロ・クリキ=オリーヴォ(Jade Guanaro Kuriki-Olivo)は《Liberté》というパフォーマンスを行った。複数の性自認を持つパフォーマーたちが自由の女神像の衣装をまとい、ニューヨークの観光名所を一種のドラァグショーへと変貌させたのだ。

それから9年、そして二度目のトランプ政権が誕生した2025年、クリキ=オリーヴォは続編となる彫刻作品《Liberté Morte(Dead Liberty)》を制作した。自由の女神像のコスチュームが台座のうえに無造作に投げ出されているような作品で、前作よりもはるかに暗く、不穏なアプローチをとっている。アメリカでは、トランスジェンダーの人々が前政権期以上に周縁化されてきたが、本作は、いまやきわめて脆い概念となった「自由」が、もはや「死んだ」も同然なのではないかという視点を突きつける。(Francesca Aton)

Photo: Courtesy the artist and Balice Hertling

3. エイミー・シェラルド(Amy Sherald)《Trans Forming Liberty》(2024)

エイミー・シェラルド(Amy Sherald)が描いた《Trans Forming Liberty》(2024)は、ブラックのトランス女性モデルでありパフォーマンス・アーティストのアレワ・バシット(Arewà Basit)が、自由の女神のように松明を掲げる姿を描いた作品。昨年サンフランシスコ近代美術館で開催されたシェラルドの個展「American Sublime」で初公開された。ここでも、その後巡回したホイットニー美術館でも、特段の論争は起こらなかった。

しかし展覧会がスミソニアン協会のナショナル・ポートレイト・ギャラリー(ワシントンD.C.)へと向かう直前、同館がこの作品を展示から外そうとしたと報じられ、シェラルドは展覧会の開催を中止し、検閲であると非難した。

それでも引き下がることなく、シェラルドは『New Yorker』誌に対し、本作は「すべての身体、すべてのアイデンティティの尊厳を含む、より広範な“自由”のヴィジョンを求めている。自由は固定されたものではない。彼女(女神)は変容し、私たちもまた変容しなければならない」と語っている。

こうして本作は抗議の象徴となり、さらには『New Yorker』8月11日号の表紙も飾った。(Francesca Aton)

Photo: Kevin Bulluck/©Amy Sherald/Courtesy the artist and Hauser & Wirth

2. バーバラ・クルーガー(Barbara Kruger)《無題(Questions)》(1990/2018)

「歴史は繰り返す」とは陳腐な決まり文句であると同時に、紛れもない事実でもある。バーバラ・クルーガー(Barbara Kruger)は、それを常に作品の中心に据えてきた。彼女はしばしば、権力に関する同じ言葉を、同じ独特のフォントで、異なる場面へと置き換えて再提示してきたのだ。

「WHO IS BEYOND THE LAW?(誰が法の外側にいるのか?)」といった文言を掲げる《Untitled (Questions)》は、今年の夏、ロサンゼルスで起きた反ICE(移民・関税執行局)抗議デモの背景として大きく映し出されることで、クルーガー自身の指摘を見事に立証してしまった。ロサンゼルス現代美術館(MOCA)ゲフィン・コンテンポラリーの壁面に設置されたこの壁画の下に州兵が立つ写真は、作品が投げかけた問いに“十分すぎるほどの答え”を示していた。そしてその写真が瞬く間に拡散したことは驚くべきことではなかった。

むしろ驚きだったのは、その光景が、1992年に撮影された写真と驚くほど酷似していたことだ。当時もまた、ロサンゼルス市警(LAPD)によるロドニー・キング暴行事件を受けた抗議のなかで、州兵が同じ場所に配備されていたのだ。2018年、クルーガーは《Untitled (Questions)》について「30年後のいまもこの作品が響きを持っているとすれば、それは悲劇的であり、落胆すべきことです」と語っていた。

それから7年、彼女が常に正しいという事実は、依然として悲劇的であり、落胆すべきことだ。(Alex Greenberger)

Photo: Photo Jay L Clendenin/Getty Images

1. カラ・ウォーカー(Kara Walker)《Unmanned Drone》(2023)

既視感がありながら、どこか不気味さがつきまとう──カラ・ウォーカー(Kara Walker)の《Unmanned Drone》には、そんな感触がある。今年、「Monuments」展の一部としてThe Brickで展示されたこの巨大彫刻は、ウォーカーがヴァージニア州シャーロッツビルの裁判所前にかつて設置されていた、ストーンウォール・ジャクソン(Stonewall Jackson)とその愛馬リトル・ソレル(Little Sorrel)の退役像を解体・切断したうえで再構成したものだ。

1921年にチャールズ・ケック(Charles Keck)が制作し披露された元の像は、高さ13フィート(約4メートル)、長さ16フィート(約4.8メートル)に及ぶ堂々たる記念碑だった。ウォーカーのバージョンも同様に記念碑的だが、意図的に断片化されている点が決定的に異なる。ここで彼女は、南北戦争後の数十年間に構築された「ジャクソン神話」──すなわち、「ジャクソンが早逝しなければ南軍は勝利していた」という、いわゆる「失われた大義」の虚構──を解体してみせる。

像を分解し、ジャクソンとソレルの身体のパーツを、しばしばグロテスクなほど奇妙に融合させながら再溶接することで、ウォーカーは神話形成のメカニズムそのものを露わにする。人種差別的歴史物語を支える構成要素は、解体不可能なほど巨大に見えるかもしれない。だが実際には、それらは少しずつほどくことができ、その下に潜む虚偽を露呈させることができるのだ。(Maximilíano Durón)

Photo: Fredrik Nilsen/Courtesy The Museum of Contemporary Art (MOCA) and The Brick.