布や編み込むことが内包する人間性と土着性を読み解く──Akris × ARTnews JAPANの展覧会第2弾が開催

スイス発のラグジュアリーブランド、アクリスが創業100年を記念して、日比谷のポップアップスペースAkris Salonを会場に、ブランドの哲学を体現する展覧会を3回にわたり開催している。8月3日から始まる第2回の展示について、本展のキュレーションを務めるアート・プロデューサー山下有佳子と出展作家の川人綾に話を聞いた。

ファッションブランド、アクリスの創造哲学をアートで体現する──。アクリスとARTnews JAPANがコラボレーションのもと、3回にわたり開催する「Reimagining the Values」展。8月3日にスタートする第2回の展覧会は、「Everything weaving us / 私たちを織りなすすべてのもの」がタイトル。これは、キュレーションを担当する山下有佳子が、アクリスのものづくりやそのビジョンに着想を得た言葉だ。出展作家は川人綾、カプワニ・キワンガ、クラウディア・ペニャ・サリナス、遠藤薫、伊藤存の国内外で高い評価を得ている5名。本展をめぐって、山下と川人のふたりが対談した。

布や技が内包する人間性と土着性

──今回のタイトル「Everything weaving us / 私たちを織りなすすべてのもの」について、山下さんのビジョンを教えてください。

山下:3回にわたる展覧会では、それぞれアクリスのものづくりの哲学を引用しながら、今生きている私たちの社会との確かな接点を持った展示を構成したいと考えています。今回のテーマは、アクリスのブランドコンセプトや歴史を伺い、実際のコレクションを拝見した際に、エンブロイダリー(刺繍)の緻密で美しい造形や、ホースヘア(馬の尾の毛)で織られたテキスタイルなど職人による丁寧な仕事に感銘を受けたことが起点になっています。

そして、この「Everything weaving us / 私たちを織りなすすべてのもの」というタイトルを付けるにあたり、キーワードに据えたのが「humanity(人間性)」と「vernacular(土着性)」の2つでした。「humanity」は、アンチデジタルではなく、現代において今一度、人間である意味を再考するということ。また、本展には、編み込みや刺繍、布をモチーフにする作家の方にも参加いただいていますが、たとえば、川人綾さんが日本の伝統的な「大島紬」を学ばれていたように、彼ら・彼女らの作品には、土着性や地域性、つまり「vernacular」的な要素も内包されています。布あるいは編み込みなどの技術は、アクリスの創造力の基盤となるものだと思います。今回は、5名の作家の作品を通じて、そこに内包される人間性や地域性といったもの読み解いていただきたいと考えています。

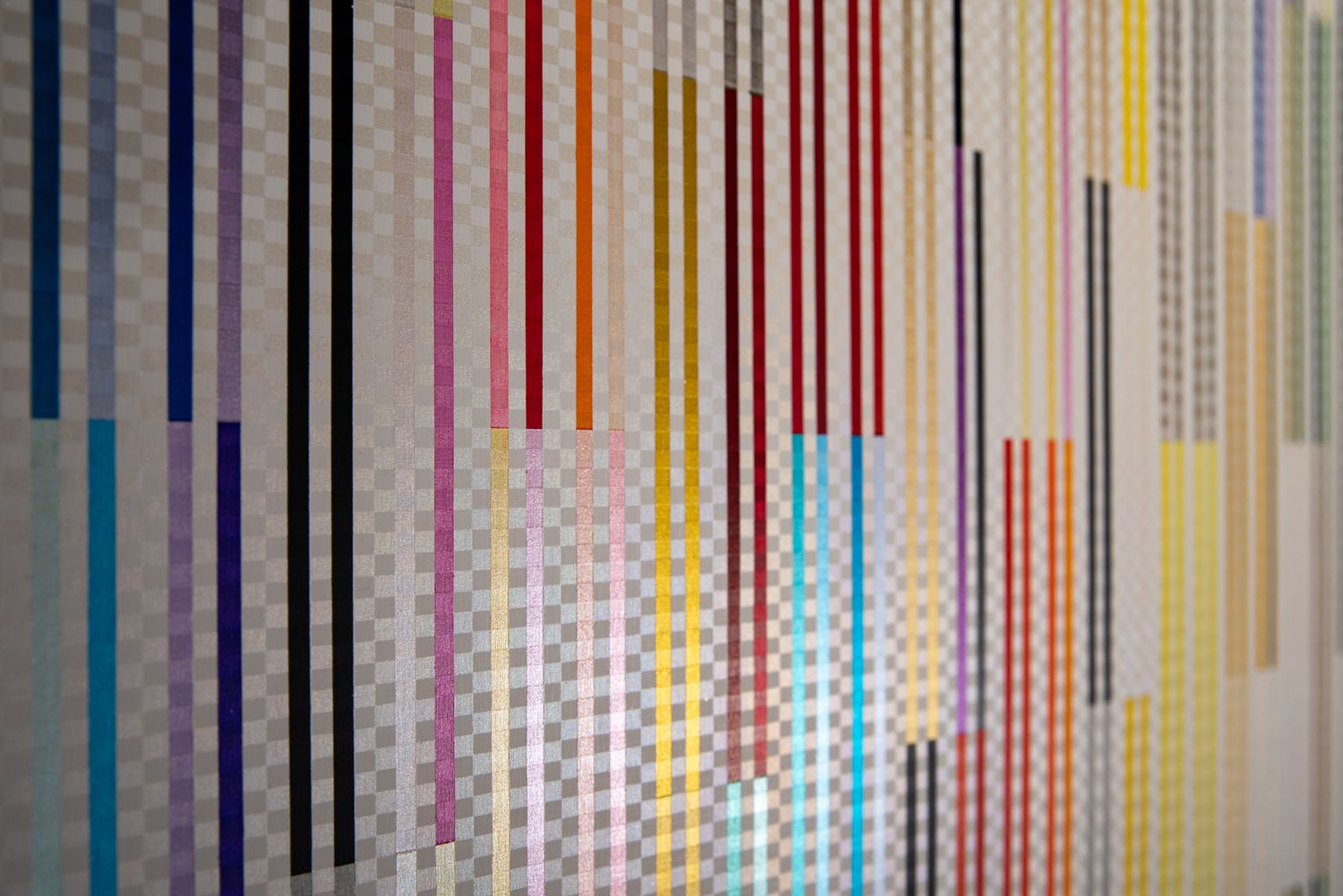

──出展作家のひとり、川人綾さんは、縦横に何層にもなった帯状の線を手で描いて表出されたグリッド状のペインティングで知られています。まず、川人さんに創作のコンセプトをお伺いできればと思います。

川人:作品全体に通じるコンセプトは「制御とズレ」です。学生のときに、京都で日本の伝統的な染織を勉強していたのですが、どれほど熟練した職人であっても、手作業のうちに僅かなズレや色の滲みが生じてしまう。そうした人間の制御できる領域を超えた美というものを、制作を通じて探求しています。

また、私の父が脳の研究者、神経科学者であることも影響しています。実際に幼い頃から父の仕事場で過ごした経験から、「人間は、脳を通して世界を見ている」ことを強く意識するようになりました。たとえば、錯視現象が起こるように、目の前に広がっている世界と脳が把握する世界にはズレがある。手作業によるズレ、知覚によるズレ。そのふたつのズレを、何層もの線を重ねてグリッドを描くことで表出できるのではないかと思いながら、作品を作っています。

──川人さんは、今回どういった作品を出展されるのですか?

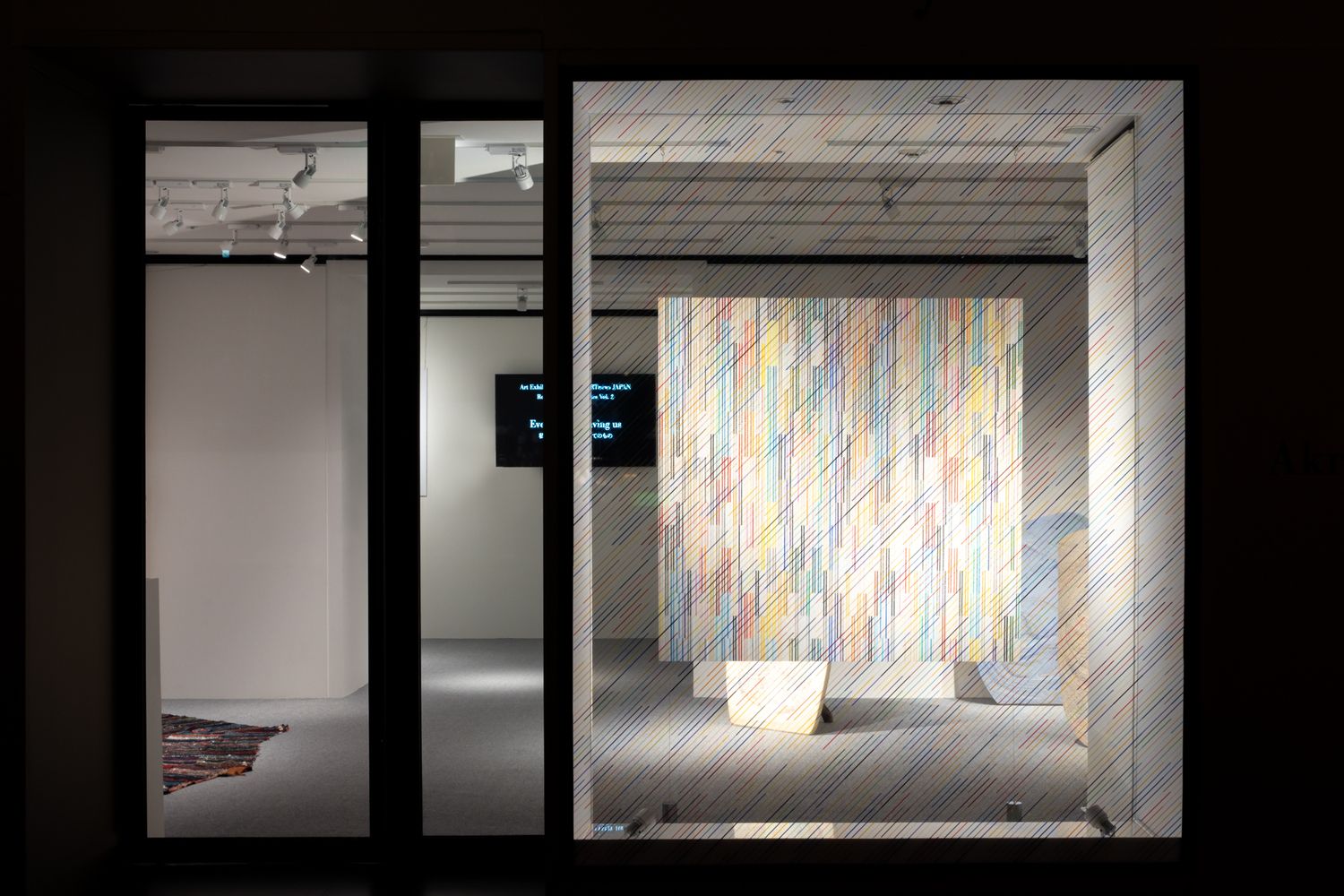

川人:インスタレーションを発表します。ショーウィンドウには縦線を描いた絵画を吊り、ガラスには斜めの線を記した透明フィルムを貼ることで、外を行き交う方々の目線でイメージが変化するような作品です。過去に、絵画のモチーフを壁面に延長させたインスタレーションに挑んだこともありましたが、今回のような方法は初めて。なので、お声掛けしてくれた山下さんに感謝しています。

山下:実は、初めて作品を拝見したときから川人さんのファンなんです。すべて自分の手で描くその綿密さと、認知科学などの領域との接続、また絵画でありながらも深さと奥行きを持った作品を魅力に感じていました。今回お願いしたときに、その奥行きが感じられるような展示をしていただけたらとお話ししていたので、こういう形になって私も嬉しいです。

川人:グリッドペインティングのシリーズはいろいろなパターンがあるのですが、今回の作品は、山下さんが先ほどお話されたように大島紬との出会いも関係しています。大島紬では、織り機にあらかじめ染色された縦糸を張り、その隙間に横糸を通すことで柄を作り上げます。以前、そのプロセスを記録した映像を職人さんが送ってくださったことがありました。まだ柄になっていない縦糸だけの状態に対して、職人さんが自分の脳のなかで補完し、完成形を想像しながら横糸を入れていく。その風景がとても気持ちいいなと思いました。今回のインスタレーションは、その状態と近いものがあります。位置や角度と動きによって、絵画とショーウィンドウのガラスに記されたパターンから、鑑賞者の脳のなかで模様を作っていただくのが狙いのひとつです。

多様な作品から世界の複雑さを読む

──山下さんに、改めて今回の出品作家について教えていただけますか。

山下:カプワニ・キワンガ、クラウディア・ペニャ・サリナス、遠藤薫、伊藤存の5名の作家にご参加いただく予定です。カプワニ・キワンガは昨年、ヴェネチア・ビエンナーレで展示をされ、2024年には同ビエンナーレカナダ館の代表アーティストに選ばれた、今世界的に注目されている女性アーティストです。様々な文化の構造や様式などを考察しながら、事実とフィクションを交えて作品に織り込むような作品で知られています。今回はアフリカのビーチの砂を使った作品を紹介します。

同じく地域性を背景にした作品制作を行う作家として、クラウディア・ペニャ・サリナスにも参加いただきます。南米にルーツを持つ彼女は、たとえばマヤ文明など、南米の国々の文化や歴史を研究し、そこを起点にナラティブなインスタレーション作品を制作します。今回展示するのは、彼女が数年前に日本を訪れ、地域を研究するなかで、長野で見つけた石を素材にした作品です。

伊藤存は人間の身体性、そこに見える不確かなものをテーマにされています。今、私たちが生きている2023年は、日々思いもよらないことが起こり、複雑性が増していますが、伊藤さんの作品は、そういった先が見えない何か、見えないものの存在を彷彿とさせるものがあります。

また、遠藤薫は雑巾やパラシュートなど布を使ったシリーズで知られていますが、彼女もその土地の特異性や、土地が持つ文化の魅力、同時に時間の経過とともに見落とされていってしまうものを、拾い上げ、再考させるような作品を展開されています。

経験と直感、システムを組み合わせる

──川人さんの制作風景を拝見すると、コンピュータのソフトウエアを使い、色の配置などをモデリングしながら、パネルに手で描かれているようでした。一定のシステムやルールに従って作品を描き進めているのでしょうか。

川人:たしかに、イラストレーターで色の図表を作り、それに基づいて作品を描くこともありますが、直感だけで最初から最後まで仕上げることも、またそのふたつのパターンを組み合わせることもあります。今まで膨大な量の絵の具を扱ってきたので、組み合わせによってどういう視覚効果が生まれるのかということは経験的に頭の中でイメージできるんです。ただ、一定のシステムやルールを先に決めるのではなく、その瞬間、瞬間に、「このシステムを応用させれば、こういう視覚効果が得られるのではないか」という試みを、繰り返し積み重ねていくという感覚です。

山下:どこまでがコントロールされていて、どこまでが直感なのかが分からない。そういったところにも川人さんの作品の魅力があると思います。ソフトウエアを使うと同時に手を動かすことで、最終的には自分の身体性と気持ちが混ざり合っていく。実際に、どういう塩梅で作品の完成を決めているのですか?

川人:私のなかで、作品制作における最終目標は常に決まっていて、ひとつは、「私たちは実際の世界を把握できてないのではないか」という感覚を観賞者と共有できるような状態になること。もうひとつは、手作業の積み重ねによる美しさを観賞者に感じてもらえるような状態になることです。塩梅というと難しいのですが、「このビジュアルはこういうシステムになってるから、もう少し発展させてみよう」と思ったら、進めてみる。飛躍しすぎたなと思ったら戻ってみる。そういう差し引きを経て、「これだ!」というところに持っていく感じです。

──川人さんは、日本国外でも作品を発表されていますが、海外での反応はいかがですか?

川人:特に手作業の膨大な積み重ねに対する評価、感動という点では、日本国内と海外とでは、そこまで変わらないと思います。逆にいえば、手作業の美しさのようなものは、国籍問わず人の心の琴線にふれるものがあるのだと思います。それは、作品を制作し、展覧会で発表するたびに、確信に変わっているところがありますね。

アートは、不確かな世界を生きる力を養う

──おふたりにお伺いしたいのですが、アートは社会や人々にどういう影響を与えると思いますか。

山下:アートには、私達の視野を広げる力がある。そして、不確かで複雑な世界において、自分が個人として本当に大切なものを再考させ、気づかせてくれるきっかけとなるものだと思っています。あえて「きっかけ」と言ったのは、やはりアートは主観的なもので、そこに正解はないからです。ですが、作家が「これだ!」という強い確信で作った作品には、観賞者が自分で答えを導き出すための力が宿っていると思います。

川人:私個人に限って言えば、アートは「つなぎとめてくれるもの」だと思っています。山下さんが、「現在は不確かで複雑な世界」と話されたように、私自身、生きているとふと大きい穴みたいなものに吸い込まれそうな感覚になることがあります。そうしたときに、グリッドの絵を描いていると、なぜか救われるような気持ちになるんです。自分が好きだなと思う作品に出会ったときも、同じ感覚になります。自分の作品もそういうふうに誰かの心をつなぎ止めるものになっていたら嬉しいですね。

──川人さんは、手作業で壮大な作品制作をされていて、山下さんも国内外でのプロジェクトに従事されています。ライフワークバランスを整え、生活を充実させる秘訣のようなものはありますか?

川人:私は必ず8時間は寝たいので、12時間作業をして、残りの4時間を、本を読んだり美術館に行ったりと楽しいイベントに当てる、と大まかに決めています。もちろん展覧会の前などは、その通りにならないこともありますが、それでも私の中では、アンバランスだと感じることはないですね。そもそも制作は、仕事でもあり生活でもあり、それを中心にすべてが回っているところがあるので。

山下:私も川人さんと同じように、好きなことであるアートを生業にしていますので、ライフとワークが地続きだというお話しに共感できます。2つのバランスを取るためには努力が必要な側面もありますが、私にとっては良い点だと思っています。また、今日お会いして意気投合した人たちとすぐに仕事ができることも美術界の魅力です。そこには、年齢も国籍もジェンダーも基本的に関係ありません。その中で必要なのは、自分の力で自身の環境をどうコントロールできるかだと思います。この仕事は自分にしかできないことなのか、自分が加わることでプラスに働くかを見極め、お互いにとってベストな状況をマネージメントできるよう努めています。

仕事を始めた20代の頃はどうしたら良いか分からず苦労しました。自分自身を見つめることに重点を置いた結果、30代半ばになった今、どのようなスタンスを保てば最大限に質の高いアウトプットができるのかが掴めるようになってきました。そこが、私にとって仕事を充実させるポイントかもしれません。

Akris × ARTnews JAPAN Reimagining the Values Vol. 2「Everything weaving us/ 私たちを織りなすすべてのもの」

会場:Akris Salon(東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルプラザ1階)

会期:8月3日(木)~ 9月3日(日)

※帝国ホテルプラザ 全館休業日のため 8月7日・8日は休業

時間:11:00〜17:00

入場料:無料

山下有佳子(やましたゆかこ)

アート・プロデューサー。1988年、京都で茶道具商を営む家庭に生まれる。 慶應義塾大学卒業後、ロンドンのサザビーズ・インスティチュート・オブ・アートにてアート・ビジネス修士課程を修了。サザビーズロンドン中国陶磁器部門でのインターンを経て、サザビーズジャパンにて現代美術を担当。2017 年、GINZA SIX内のギャラリー「THE CLUB」マネージングディレクターに就任。2022 年より「Art Collaboration Kyoto」プログラムディレクター、京都市成長戦略推進アドバイザー(アート市場活性化担当)就任。京都芸術大学客員教授。

川人綾(かわとあや)

1988年生まれ。2011年、京都精華大学芸術学部素材表現学科テキスタイル卒業。2019年、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現博士後期課程修了。主な個展に「project N 89 川人綾」(東京オペラシティ アートギャラリー、2023年)、「川人綾:斜めの領域」(京都市京セラ美術館ザ・トライアングル、2022年」。近年は、タブローだけでなく展示空間全体を使用したインスタレーションにも取り組む。

Text: Masanobu Matsumoto Photo: Kaori Nishida Editor: Kazumi Nishimura