村上隆の深淵をのぞく──名作の模写が並ぶ「ジャポニスム → 認知革命:広重に学ぶ」展をレビュー

現在ニューヨークのガゴシアンで、ジャポニスムをテーマにした村上隆の個展が開かれている。村上はなぜ広重や印象派の作品を模写したのか、また、ジャポニスムを文化の借用の観点から見たときの問題点を考察する。

「あれは本物のモネ?」そう尋ねたのは、ニューヨークのガゴシアンで開かれている村上隆の個展、「JAPONISME → Cognitive Revolution: Learning from Hiroshige(ジャポニスム → 認知革命:広重に学ぶ)」を見ていた来場者だ。

《Claude Monet’s “Water Lily Pond” And Me, Submerged in the Pond Like Gollum(モネの”睡蓮の池”と、ゴラムのように池に沈む私)》(2025)という作品で村上は、フランス印象派の巨匠クロード・モネの作品を、彼の特徴の1つであるシルクスクリーンを使った技法で再解釈している。その洗練された複製は、少し離れて見ると本物と見間違えそうなほどだ。

都合のいいことに、「少し離れた場所から目を細めて見る」のは、印象派作品を鑑賞する最良の方法とされている。村上は観客の心理を熟知し、人々が常にスクリーンを見つめ、画面を通して作品を見ていることを知っている。そして、現代においては「オリジナルなもののアウラ」よりも、「わかりやすく有名な物の魅力」の方が人々を強く引き付けることを理解しているのだ。

同じ運命は村上自身にも降りかかり、世間では真剣なアーティストというより、セレブリティとして知られている。だがこの展覧会では、村上の確かなスキルと、日本画の博士号を持つ彼の美術史の知識が明確に示されている。表面的な印象(そして、ルイ・ヴィトンのモノグラムを使った作品が彼のラグジュアリーブランドとのコラボレーションに言及していること)とは裏腹に、この展覧会は他者を惹きつけようと外部へ発せられる魅力よりも、内面的な探求に焦点を当てているようだ。

広重やモネ、ゴッホなどの作品を村上が解釈

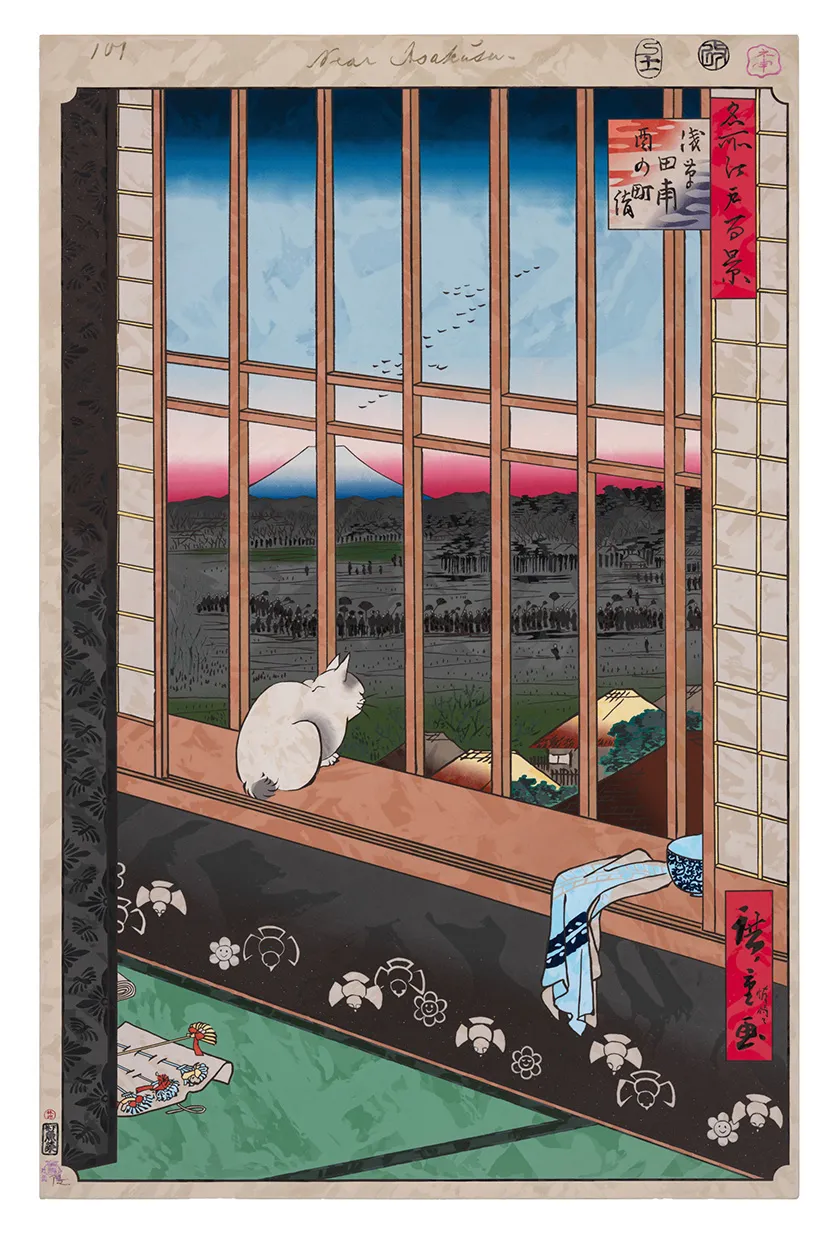

7月11日まで開かれているこの展覧会の作品のほとんどは、村上が歌川広重の「名所江戸百景」(1856–58)を再解釈したもので、2024年にニューヨークのブルックリン美術館で開かれた「Hiroshige’s 100 Famous Views of Edo (feat. Takashi Murakami)(広重の名所江戸百景 フィーチャリング村上隆)」から始まったシリーズだ(ブルックリン美術館は「名所江戸百景」118作品を所蔵している)。村上は広重の版画を大きなカンバスに拡大して没入感を与えながら、そこにラメや彼自身のキャラクターを加えて「間違い探し」のような効果を生み出している。

だが、彼が注力していたことの本質は、日本文化の宝の1つを辿り直す行為だ。そこにおいて、コピーすることは敬意の表れであり、継承の一形態でもある。村上は、美術史における彼自身の位置付けを理解するためにコピーという手段を使ったと説明し、US版ARTnewsのインタビューでこう述べている。

「私は物語の外部にいたわけではなく、単に糸がどうつながっているのかが見えていなかっただけなのかもしれません」

その物語は日本美術に限定されるものではない。今回の展覧会で新たに見られるのは、モネなどのヨーロッパのアーティストが日本美術の影響を受けて制作したものを、村上が模写した作品だ。日本美術に傾倒した西洋のスタイルは、19世紀のフランスの美術評論家フィリップ・ビュルティによって「ジャポニスム」と名付けられた。

村上隆の「スーパーフラット」の概念が第2次世界大戦後の日本の経済的困窮に起源を持つように、ジャポニスムもまた、鎖国政策を取っていた日本に欧米列強が押し寄せた後に広まったスタイルだ。砲艦外交により不平等条約が締結され、1860年代に日本は欧米との不利な貿易を強いられるようになる。その結果、西洋人の目に革新的と見えた日本の美術がヨーロッパに流入した。

広重の作品を含め、日本の木版画に初めて触れたヨーロッパのアーティストたちは、日本美術の平面性や鮮やかな色彩、縦構図、様式化をモダニズム絵画特有の表現を確立する過程で取り入れた。彼らは日本美術の影響下で、本物らしさのイリュージョンではなく、物事の本質に基づいた真実性を描く方法を見出していった。これについて美術評論家のテオドール・デュレは、「それは日本を知る以前には不可能なことだった。画家たちはいつも嘘をついていた」と述べている。

他文化の何を受け入れ、どこまでの違いを許容できるか

今回、新しいジャポニスムの解釈で問われている真実とは、どのようなものなのだろうか? 他者の文化を取り入れることが「アプロプリエーション(流用、盗用)」として非難される現代において、村上は「誰が誰を模倣する権利を有するのか」という議論に介入しているように感じられる。

《The Japonaise of Claude Monet’s “La Japonaise”(クロード・モネによる”ラ・ジャポネーズ”のジャポネーズ)》(2025)という作品は、モネが1876年に着物姿の妻カミーユを描いた肖像画をもとにしている。ちなみに、2015年にボストン美術館は、この作品を鑑賞者が自由に試着できる日本の着物と一緒に展示。アイデンティティが衣服のように着脱可能なものであるかのような演出が物議を醸した。

村上はこの絵に、モネのサインのコピーだけでなく、自分自身の名もはっきりとローマ字で記している。これは他者に奪われた文化を取り返そうとする彼の身振りのようにも受け取れるが、その一方で、モネによる借用を彼が暗に了承していることを示すものとも考えられる。

また、《Fig. 2 Paris Illustré Cover of the May 1, 1886 issue Butterfly(図2 パリ・イリュストレ誌1886年5月1日号の表紙、蝶)》(2025)では、フランスで発行されていたイラスト雑誌の日本特集号の表紙を再現している。この表紙には花魁の浮世絵が掲載されているが、1887年に同じ表紙からこの女性をトレースして絵を制作したのがフィンセント・ファン・ゴッホだ。この展覧会では、ゴッホが描いた広重の《亀戸梅屋鋪》などを村上の解釈で模写した作品も展示されている。この点、村上は利用可能なものを何でも自由に取り入れていたモダンアートの手法に倣っていると言えるかもしれない。

それでも、文化の借用にはさまざまな結果が伴う。その1つが、文化を構成する生身の人々を消耗品のようなモチーフに変えてしまう可能性だ。村上は、コピー作品にUFOを描き込むことで、そのことを暗示しているのかもしれない。たとえば、《James McNeill Whistler’s “Nocturne: Blue and Gold – Old Battersea Bridge” Then a UFO Flew By(ジェームズ・マクニール・ホイッスラーの”青と金のノクターン-オールド・バターシー・ブリッジ”にUFOが飛来)》(2025)では、橋の上を小さな宇宙船が飛んでいる。

描き込まれたUFOは作品に意外な奇妙さを加えているだけでなく、いわゆる「不法入国」した外国人をめぐる現在進行形の問題を思い起こさせ、他者の文化のどの側面なら喜んで受け入れるのか、どの程度の違いなら許容できるのかを問いかけている。

この問題へのさらに痛烈な反応を、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催中の「Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie(怪物的な美しさ:シノワズリのフェミニスト的改訂)展で見ることができる。見事なキュレーションのこの展覧会は、ヨーロッパ人がアジア文化の影響を受けたもう1つの事例である「シノワズリ(中国、東洋の特徴を反映した美術や装飾の様式)」をテーマしたものだ。

茶碗から鏡まで、アジア人女性の姿をモチーフにして装飾されたさまざまな物が並ぶこの展覧会では、最後にパティ・チャンの《Abyssal: Massage Table(深遠:マッサージ寝台)》(2025)という現代アート作品が展示されている。2021年にアトランタのマッサージ店やスパが次々襲われた銃乱射事件(8人が死亡、うち6人がアジア系女性と見られる)を連想させる穴の開いた磁器のマッサージ台を使ったその作品は、ほかの展示物に描かれたアジア人女性を生身の身体として想起させ、それを借用することが深刻な問題であることを浮き彫りにしている。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews