今週末に見たいアートイベントTOP5:笹本晃、20年にわたる創作、能舞台に北斎・歌麿らの春画が揃い踏み

関東地方の美術館・ギャラリーを中心に、現在開催されている展覧会の中でも特におすすめの展示をピックアップ! アートな週末を楽しもう!

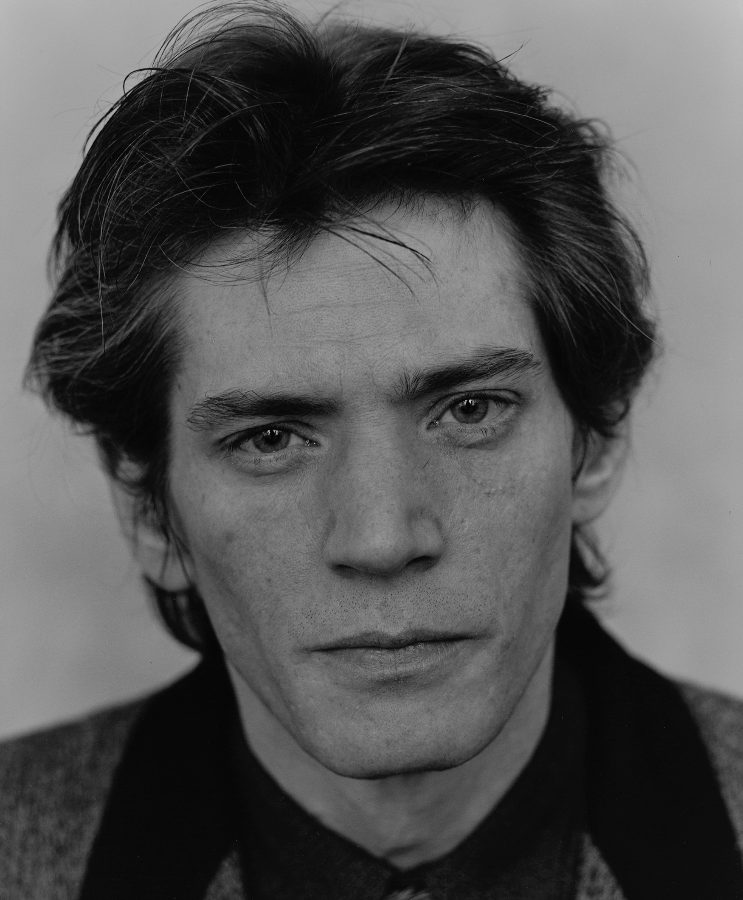

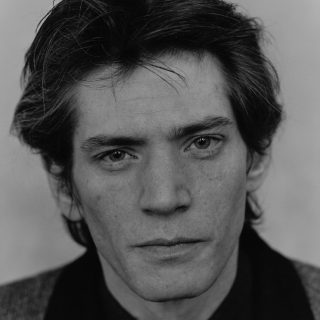

1. 上田義彦 いつも世界は遠く、(神奈川県立近代美術館 葉山)

写真界の巨匠、上田義彦20年振りの回顧展

写真家、上田義彦の公立美術館では20年ぶりとなる個展。1957年生まれの上田は、活動初期から自然や都市の風景、著名人のポートレイト、広告写真など幅広い分野で活躍を続けてきた。瞬間を捉える感性と卓越した技術で撮る上田の作品は、国内外で高い評価を得ている。

本展は、代表作や未発表を含む約500点を通じて、40年に渡る創作の軌跡を辿る。ネイティヴ・アメリカンにとっての聖なる森を捉えたシリーズ「QUINAULT」や、自身の家族にカメラを向けた「at Home」、著名人を撮影した「Portrait」などに加え、これまで展示の機会の少なかった映像作品、チベットの人々を撮影した最新作まで、上田自身によって現像とプリントを手がけた初期から現在までの創作を振り返る。

上田義彦 いつも世界は遠く、

会期:7月19日(土)~11月3日(月祝)

場所:神奈川県立近代美術館 葉山(神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1)

時間:9:30~17:00(入館は30分前まで)

休館日:月曜日(9月15日、10月13日、11月3日を除く)

2. 新宿歌舞伎町春画展−文化でつむぐ「わ」のひととき(新宿歌舞伎町能舞台)

春画から垣間見る江戸の絵師の「粋」と「技」

江戸時代、男女の情交のさまを描いた絵画「春画」は、秘められたユーモアや仕掛けから「笑い絵」、「わ印」とも呼ばれ、性別、身分を越えて親しまれた。本展は、世界屈指の春画コレクターである浦上蒼穹堂代表・浦上満の春画コレクションの中から、江戸時代に制作された約150点を一堂に紹介する。

作者は菱川師宣、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川国芳など錚々たる浮世絵師の名が並ぶ。絵師たちは、春画が江戸幕府から禁制品とされたことを逆手に取り、自身の技術とユーモアを存分に注ぎ込んで独自の表現を追求していった。これらからは単なる性的描写ではなく、日本文化の重なりを見出すことができるだろう。会場は、新宿歌舞伎町にある能舞台。アートディレクターにChim↑Pom from Smappa!Groupの林靖高を迎え、本舞台や橋掛り、客席にいたるまで、能舞台を全面的に活用した展示空間を創り出す。

新宿歌舞伎町春画展−文化でつむぐ「わ」のひととき

会期:7月26日(土)~9月30日(火)

場所:新宿歌舞伎町能舞台(東京都新宿区歌舞伎町2-9-18 ライオンズプラザ新宿 2F)

時間:11:00~21:00(土日祝は10:00~、入場は30分前まで)

休館日:月曜(祝日の場合は翌日)

3. ずれた(The Pawnbroker's Museum)

13作家が表現する「ずれ」

アン・イーストマンと落合多武の企画によるグループ展。展覧会タイトルは、何かが少しずつずれているか、私たちの注意を引くのに十分な移動を意味している。本展に参加する13作家による作品は、これらの変化する現実に応答し、元の起点からずれてしまった逃げ去る記憶、または自己を指し示している。

青木陵子と伊藤存は今春日光に滞在し制作した風景のスケッチを発表する。宮川剛は1990年代前半に、ニューヨーク・イーストリバー沿いのウィリアムズバーグの廃墟の中で、自身を幽霊のように撮影し、ロバート・ベックは、自身のアイデンティティへの芸術的介入として名前を「バック」に変えた作品を展示する。ほか出品アーティストは、アン・イーストマン/金沢雪、古橋義朗、モニーク・ムートン、落合多武、大木裕之、柴田彩乃、スティーブン・スプロット、安原千夏、シシ・ウー。

ずれた

会期:8月2日(土)~8月31日(日)

場所:The Pawnbroker's Museum(栃木県日光市中鉢石町909-1)

時間:11:00~18:00

休館日:平日は予約制

4. 小林椋展「且ん凡ん目ん、あと皿(しょんぼんめん、あとぼん)」(GASBON METABOLISM)

小林椋が手掛ける不思議な機械たち

事物に機械で動く物的な装置を挿入・類比させることで生まれる飛躍や不和のようなものを観察しながら作品を制作する若手作家、小林椋の個展。

本展では、2014年から2025年までに制作された作品群の中から、「目的なき機械たち」と言えるような作品を中心に展示される。これらは、「装置」「機械」「彫刻」といった言葉をもって語られながらも、どこか朴訥な温かみを感じさせる「オブジェ」として小林の作品を特徴づけてきた。電気によって動き、一見すると生産的な活動をしているように見えるこれらのオブジェは、実態として明確な目的や機能を持っておらず、その動きもまた何を目指しているのか判然としない。本展ではさらに、それらの「箱」を改めて空間に持ち出し、「無名のもの」として意味の枠組みから一度引き剥がし、無作為に並べてみることを試みる。そこには、作家自身が無意識に繰り返してきた「手癖」や、反復の中で少しずつ変化してきた形態の差異が浮かび上がる。

小林椋展「且ん凡ん目ん、あと皿(しょんぼんめん、あとぼん)」

会期:8月8日(金)~9月8日(月)

場所:GASBON METABOLISM(山梨県北杜市明野町浅尾新田12)

時間:11:00~17:00※開館時間外はアポイントメント制

休館日:火~木曜

5. 笹本晃 ラボラトリー(東京都現代美術館)

笹本晃の20年におよぶ創作を辿る

ニューヨークを拠点に、造形表現とパフォーマンス・アートを往還しながら活動を続けてきたアーティスト、笹本晃(1980-)の約20年におよぶ仕事を紹介し、そのテーマや手法の変遷をたどる。笹本は2000年代半ばから、パフォーマンス、ダンス、インスタレーション、映像など、自身のアイデアを伝えるのに必要なメディアを横断的に用いた作品を手掛けてきた。特に、自ら設計・構成した彫刻や装置、造形物を空間に配してインスタレーションを創り出し、その中で自身がその環境の構成要素の1つとなって即興的なパフォーマンスを行うスタイルは広く知られている。

本展タイトルの「ラボラトリー」は、実験、演習あるいは研究のための空間を指す。鑑賞者が、美術館のホワイトキューブ内で笹本とその作品の生態を観察し検証する機会という意味合いとともに、この世界で起きる大小さまざまな現象について、注意深く観察し、分析しようと試みる、笹本の視点を示唆している。本展では、初期のパフォーマンス/インスタレーションの代表作から、造形物自体のキネティックな要素が強まる最新作まで、独自の実践を重ねてきた笹本の異才とその作品を、動的に検証する。

また、同期間、東京都現代美術館では、国内外で活動する幅広い世代のアーティスト約30人/組の実践を紹介する大規模展「開館30周年記念展 日常のコレオ」も開催。展示作家は青山悟、バクダパン・フード・スタディ・グループ、CAMP、ヒーメン・チョン、ジョナタス・デ・アンドラーデ、ブレンダ・ファハルド、FAMEME、シルパ・グプタ、檜皮一彦、出光真子、今宿未悠、ジュリア・サリセティアティ& アリ・"ジムゲッド"・センディ、黑田菜月、アン・ミー・レー、サム・メッツ、シュビギ・ラオ、リ、ライス・ブリューイング・シスターズ・クラブ、ピナリー・サンピタック、佐々木健、新海覚雄、ソー・ソウエン、髙橋莉子、髙橋凜、トランスフィールドスタジオ、上原沙也加、植村真、カレル・ファン・ラーレ、山田響己、大和楓ほか。

笹本晃 ラボラトリー

会期:8月23日(土)~11月24日(月休)

場所:東京都現代美術館 企画展示室 3F(東京都江東区三好4-1-1)

時間:10:00~18:00(8・9月の金曜は21:00まで、入場は30分前まで)

休館日:月曜日(9月15日、10月13日、11月3日、11月24日は除く)、9月16日、10月14日、11月4日