モアイ像の制作過程が3D解析によって判明。イースター島「崩壊論」に疑問を投げかける発見

- TEXT BY ARTNEWS JAPAN

イースター島の採石場を3D解析した結果、モアイ像制作の作業場が30カ所見つかった。この発見により、権力者が資源を乱用して島の社会を崩壊させたという従来説に疑問を投げかける新たな証拠となった。

チリ領イースター島のラノ・ララク採石場を3D解析した結果、未完成のモアイ像を含む作業痕の詳細が明らかになり、像の制作方法や当時のラパ・ヌイ社会に関する従来説を覆す研究結果が発表された。

ビンガムトン大学のカール・リポと同アリゾナ大学のテリー・ハント率いる研究チームは、ドローンで撮影した1万1000枚の画像からラノ・ララク採石場の3Dモデルを構築し、未完成の像426体と30カ所の作業場を発見した。解析の結果、像の彫り出し方にも複数の手法があったことが明らかになり、多くは仰向けの状態で上から彫られていた一方、側面から切り出された像も複数見つかっている。さらに採石場全体には341本の溝と133カ所の採石跡が残されており、モアイを斜面へ降ろすための支点構造など、採石から運搬準備までの工程が一体となった作業環境の存在も確認された。

こうした発見は、モアイが島全体を統治する権力者のもとで分業的に作られたという従来の見方を改める根拠となった。各作業場では、石の採掘から像の彫刻まで一貫して作業が行われていたとみられ、それぞれの作業場で異なる氏族が独自にモアイ像を制作していたと考えられる。ビンガムトン大学のリポはこの点について、CNNの取材で次のように説明している。

「(現代の採石場のように)異なる生産段階で作業場の間を移動するのではなく、岩盤への最初の切り込みから最終的な仕上げまで、生産工程がひとつの作業場にとどまっていたことを意味しています」

新たに浮上したこの仮説は、イースター島の歴史解釈にも新たな視点を与えている。地理学者のジャレド・ダイヤモンドは2005年の著書『文明崩壊』で、ラパ・ヌイ社会は資源の乱用により自滅したと主張した。氏族間の競争でモアイ建造が過熱し、森林伐採が進んだ結果、土壌劣化や飢饉が発生し、最終的には戦争と共食いで社会が崩壊したという説だ。

しかし近年、この崩壊論は科学的に疑問視されている。要塞跡は確認されず、出土した遺骨にも暴力痕がほとんど見られないことから、戦争が起きた形跡は乏しい。また衛星画像の分析でサツマイモなどを栽培した農地跡が発見され、島には3000〜4000人規模の人口を養える耕作基盤があったと推定されている。これらは当時、ヨーロッパ人が残した人口の記録とも一致する。一方で、島がヨーロッパ人に発見されると人口は急減し、1877年には111人まで落ち込んだ。研究者たちは、疫病の流入や奴隷貿易、土地の略奪といった外的要因に原因があると推測している。

採石場に残された未完成のモアイ像は、社会が内的に崩壊したのではなく、外的要因によって制作が中断された可能性を示している。13〜17世紀の間に約1000体の像が建立されたが、最大級となるはずだった「テ・トカンガ」も未完成のまま放置されている。こうした状況は、人口減少によって作業が継続できなくなったという説明と合致する。

リポは、モアイ建造は権力者による強制ではなく、氏族ごとの自律的な営みだった可能性が高いと指摘する。もし各氏族が独自の像を制作していたのであれば、島全体を破滅に導くような中央集権的リーダーの存在を想定する必要はなく、従来の崩壊物語を再考すべきだと述べている。

1. ストーンヘンジ(イギリス)

Photo: Ben Birchall/PA Wire

2. 万里の長城(中国)

Photo: AP Photo/Ng Han Guan

3. チチェン・イッツァ(メキシコ)

Photo: AP Photo/Eduardo Verdugo

4. ギザの大スフィンクス(エジプト)

Photo: F. Schneider/picture-alliance/dpa/AP Images

5. ギザの大ピラミッド(エジプト)

Photo: Fareed Kotb/picture-alliance/dpa/AP Images

6. アテネのアクロポリス(ギリシャ)

Photo: AP Photo/Thanassis Stavrakis

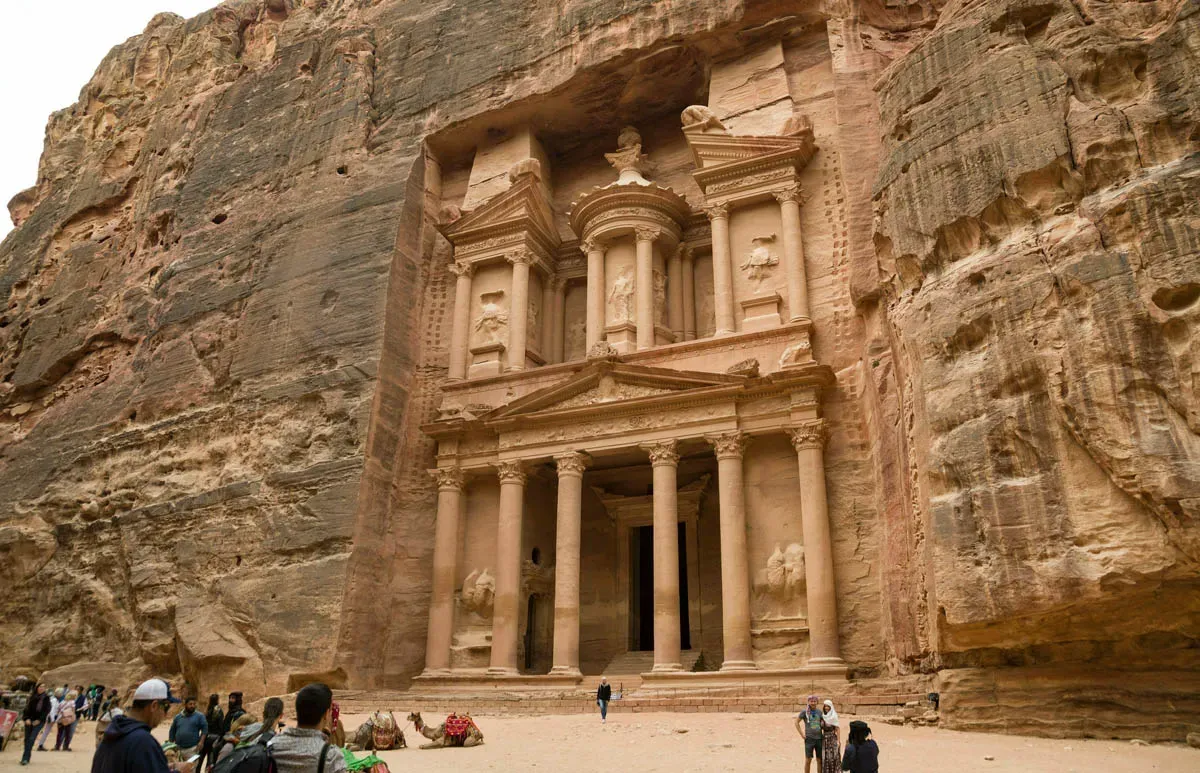

7. ペトラ(ヨルダン)

Photo: Jürgen Schwenkenbecher/picture-alliance/dpa/AP Images

8. コロッセオ(イタリア)

Photo: AP Photo

9. アンコール(カンボジア)

Photo: Kike Calvo via AP Images

10. マチュピチュ(ペルー)

Photo: Tino Plunert/picture-alliance/dpa/AP Images

11. 秦始皇帝陵(中国)

Photo: AP Photo/Sergey Ponomarev

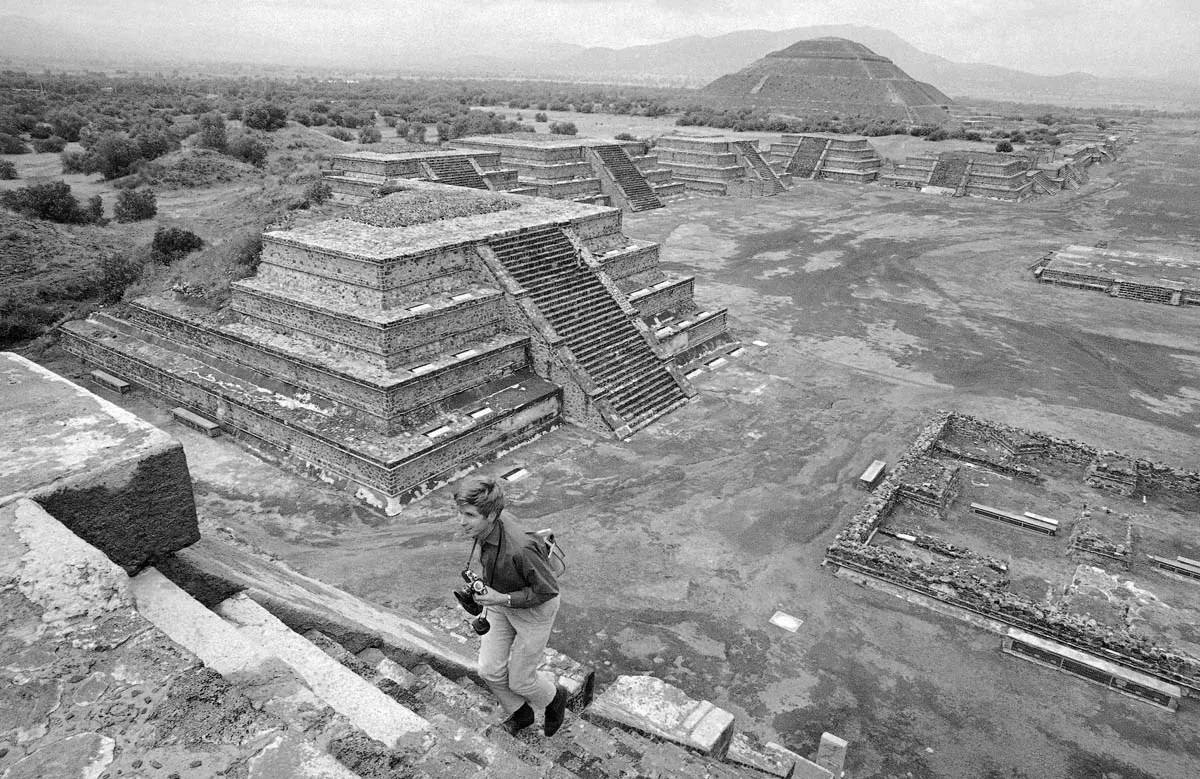

12. テオティワカン(メキシコ)

Photo: AP Photo

13. ウルのジッグラト(イラク)

Photo: AP Photo/Maya Alleruzzo

14. ポンペイ(イタリア)

Photo: Lena Klimkeit/picture-alliance/dpa/AP Images

15. ラリベラの岩窟教会群(エチオピア)

Photo: AP Photo/Jenny Barchfield

16. クリフパレス(アメリカ)

Photo: AP Photo/Beth J. Harpaz, File

17. カラル(ペルー)

Photo: Richard Hirano El Comercio/AP

18. エルサレム(遺産保有国は明記されない)

Photo: AP Photo/Sebastian Scheiner

19. モヘンジョ・ダロ(パキスタン)

Photo: Saqib Qayyum

20. スカラ・ブレイ(イギリス)

Photo: AP Photo/Naomi Koppel

21. アレクサンドリア(エジプト)

Photo: AP Photo/Jim Becker

22. アルタミラ洞窟(スペイン)

Photo: Yvon Fruneau

23. 三星堆(中国)

Photo: Imaginechina via AP Images

24. カルタゴ(チュニジア)

Photo: Natalia Seliverstova/Sputnik via AP