今週末に見たいアートイベントTOP5:若江漢字とヨーゼフ・ボイスの交差する軌跡、川内理香子が黒部の風景に触発された新作を発表

関東地方の美術館・ギャラリーを中心に、現在開催されている展覧会の中でも特におすすめの展示をピックアップ! アートな週末を楽しもう!

1. 川内理香子 The shape of water hardens into stone.(黒部市美術館)

黒部の風景に触発された作品群

川内理香子の公立美術館では初となる個展。川内は、眠気や空腹といった意識ではコントロールしにくい生理的現象や、食事を通した外界と身体の交わりなど、思考と身体、内と外といった「私」に関わるさまざまな境界に強い関心を寄せてきた。彼女のこうした問いは、人類学者クロード・レヴィ=ストロースの『神話論理』と共鳴し、より多様で豊かな世界へと開かれていく。

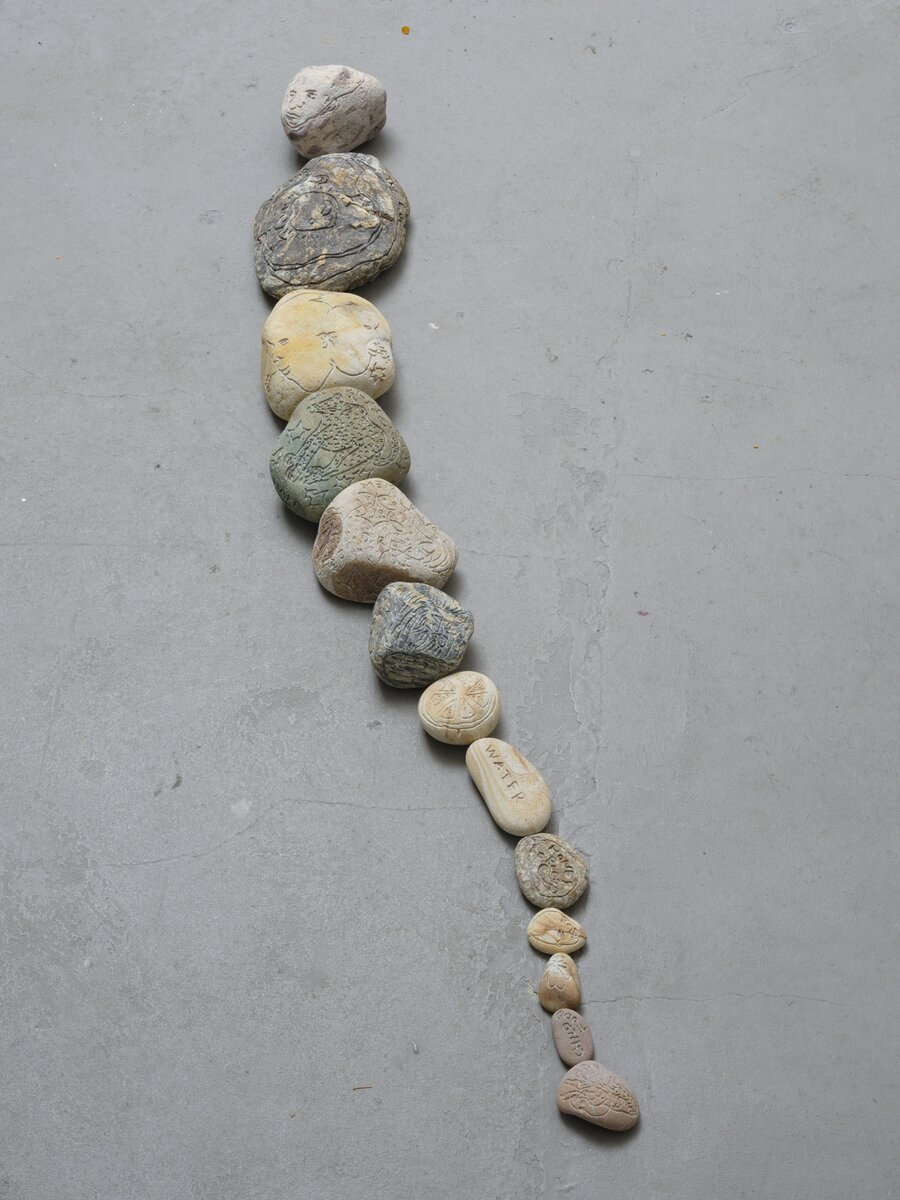

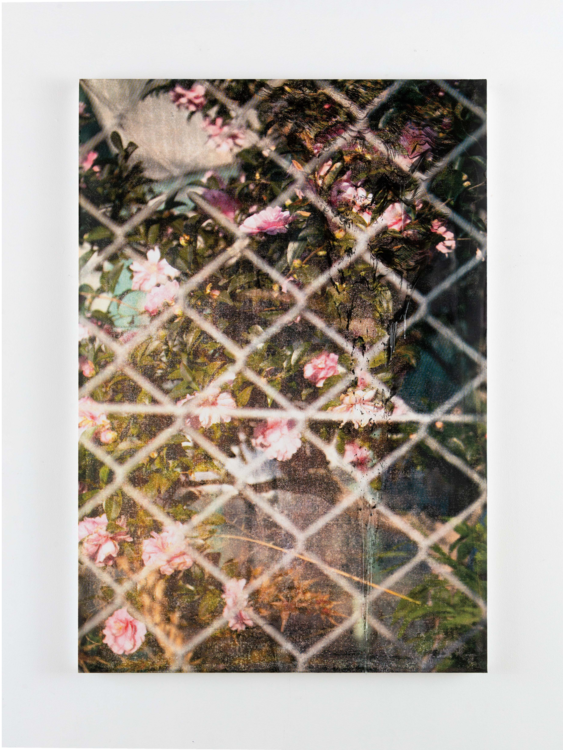

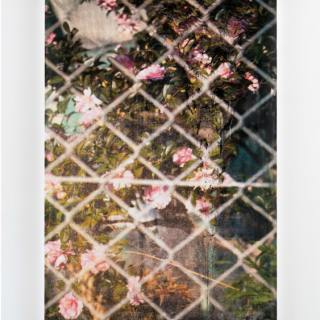

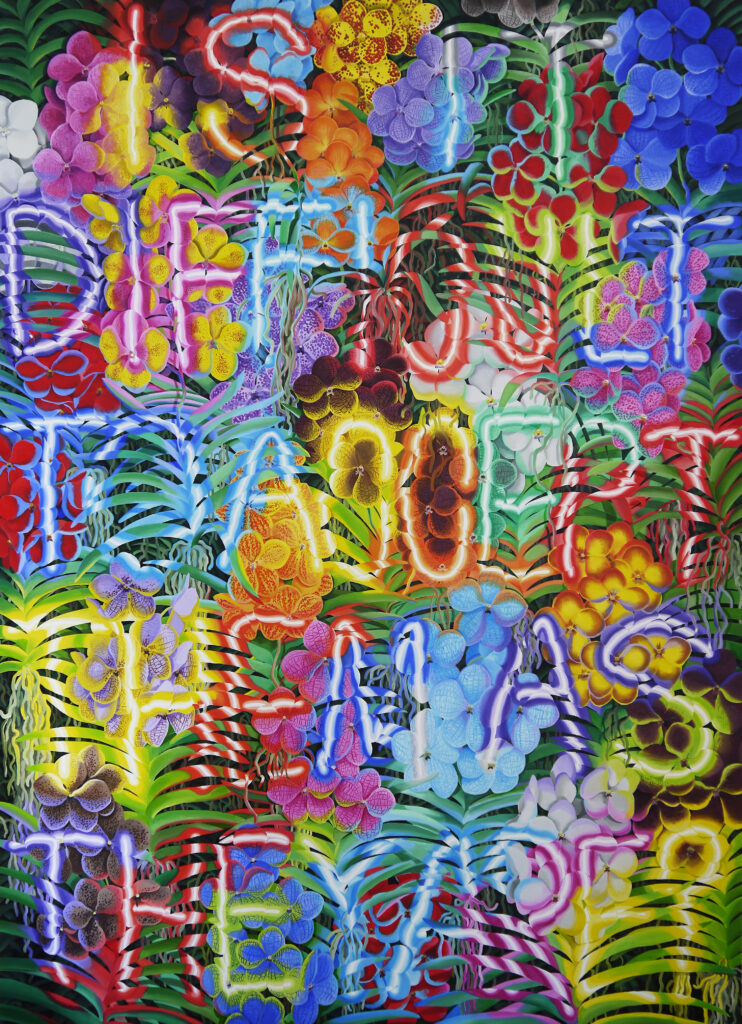

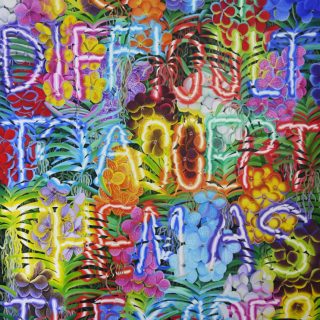

川内にとって、水はあらゆる境界を曖昧にする存在だ。石や魚を抱え一つの流れとなる川や海のように、キャンバスの上でも身体や思考、絵の具という物質が没入し、波のように混じり合い重なっていく──本展は、黒部近郊で出会った自然風景から得たその感覚を制作の中で具体化している。個々の石彫が繋がり蛇のように連なる新作《snake》は一と多を往来し、《all same brain》の枝のようなモチーフは心臓や樹木、ツノを同時に想起させ、「自然」と「身体」の境界を曖昧にする。さまざまなものが等価に混じり合い、別々でありながら調和していく、川のように循環する世界観が、ドローイング、ペインティング、石彫、ネオンなど約70点の作品によって展開される。

川内理香子 The shape of water hardens into stone.

会期:10月25日(土)〜12月28日(日)

場所:黒部市美術館(富山県黒部市堀切1035)

時間:9:30〜16:30(入場は30分前まで)

休館日:月曜

2. The Clearing(Space Un)

変容する「ブラック・ライフ」を探求

アフリカ系ディアスポラの現代アーティストによるグループ展。キュレーションを行うのは、アフリカ系ディアスポラの歴史や文化、美術に関する国際的な展覧会や出版で知られるエコー・エシュン。本展は、絵画を中心にブラック・コミュニティの記憶と想像力を探求する。

展覧会タイトル「The Clearing(開けた場所)」は、作家トニ・モリスンの小説『ビラヴド』に登場する、森の中にある特別な空間に由来する。そこはブラック・コミュニティの人々が集い、癒やし合い、愛を育み、外部の敵意ある視線から一時的に解放される場所として描かれている。本展は、この「集うこと」を、単なる交流を超えた抵抗・回復・創造の行為として捉えている。

出品作家であるネンギ・オムク、ソラ・オルローデ、オキキ・アキンフェ、アーサー・ティモシー、クウェシ・ボッチウェイらの作品は、「見える/見えない」という二項対立を超えたブラック・サブジェクティビティ(主体性)を構想する。静けさとケアに満ちた展示空間の中で、これまで見過ごされてきた感情や物語が少しずつ可視化され、黒人としての暮らし、文化、経験、アイデンティティである「ブラック・ライフ」の精神的・感情的な深みを感じることができるだろう。

The Clearing

会期:11月3日(月祝)〜12月26日(金)

場所:Space Un(東京都港区南青山2-4-9)

時間:12:00〜19:00

休館日:月火

3. Osaka Directory 10 Supported by RICHARD MILLE 金光男(大阪中之島美術館)

蝋とスライドギターで「越境」を探る

1987年大阪市に生まれた金光男は、蝋(パラフィン)とシルクスクリーンプリントを用いた表現で京都市立芸術大学大学院在学中から注目を集めてきた。近年では、大型の立体作品にも挑戦し、表現の幅を大きく広げている。蝋は温度によって溶けたり固まったりし、その過程で透明と不透明を行き来する。

大阪中之島美術館と関西・大阪21世紀協会が共催するOsaka Directoryシリーズの第10回目として開催される本展で金は、「越境」というテーマを空間全体で探ろうと試みる。弦の上を滑らせて音を奏でるギターのスライド奏法に着目した新作は、蝋の滑らかな変化や、音階を自由に行き来するスライドギターの音色を、複数の場所やアイデンティティの間を揺れ動く人間の在り方と照らし合わせる。

Osaka Directory 10 Supported by RICHARD MILLE 金光男

会期:11月15日(土)〜12月14日(日)

場所:大阪中之島美術館 2階多目的スペース(大阪府大阪市北区中之島4-3-1)

時間:10:00〜17:00

休館日:月曜

4. 若江漢字とヨーゼフ・ボイス 撮影されたボイスの記録、そして共振(神奈川県立近代美術館 葉山)

写真・造形・歴史が交差する、2人の軌跡

1944年生まれの美術家・若江漢字は、1970年代のドイツ滞在を機にヨーゼフ・ボイス(1921-1986)の芸術に共鳴し、彼と交流するなかで、ボイス作品をはじめとする現代美術の収集と展示など、自らの創作活動と並行して芸術と社会を結ぶ行為を続けてきた。1982年の第7回ドクメンタ会場でのボイスのアクションを最前列で見ていた若江は意図せず壇上に上げられ、至近距離から撮影する機会を得た。本展では、これらの写真を始め1984年のボイスの日本滞在をとらえた記録写真などがニュープリントとプロジェクションで紹介される。

これらの初公開となる記録写真と並行して2人の造形作品を展示し、両者の共通項と独自性を考察する本展は、神奈川県立近代美術館では鎌倉館での個展「時の光の下に」(2004)以来となる若江漢字の大規模な展覧会となる。初期作から新作にわたる若江の代表的な仕事や、若江が横須賀市に設立したカスヤの森現代美術館が所蔵するボイスのマルティプル、そして若江撮影のボイス記録写真の3つによって会場を構成し、若江とボイスの造形の軌跡を概観する。

若江漢字とヨーゼフ・ボイス 撮影されたボイスの記録、そして共振

会期:11月15日(土)〜2026年2月23日(月祝)

場所:神奈川県立近代美術館 葉山(神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1)

時間:9:30〜17:00(入館は30分前まで)

休館日:月曜(1月12日、2月23日を除く)、12月29日〜1月3日

5. 包摂とL(京都芸術センター)

制度的な「多様性」から「包摂」へ

「多様性(diversity)」という言葉は、いまや現代社会のなかで独り歩きし始め、正しさの象徴のように語られることがある。しかしその言葉が実際に意味するものは、果たしてどこまで届いているのだろうか。水木塁とアーティスト・コレクティブ「山水東京」の共同企画による本展では、俯瞰的・制度的な「多様性」ではなく、他者や他種との関係を自らの問題として引き受ける「包摂 (Includisivity)」の姿勢に注目する。

会場となる京都芸術センターは、日本最古の番組小学校のひとつを改修して設立された複合文化施設で、その公共性という遺産(Legacy)と、地域に根ざした学びの場(Learning)、そして都市のなかの文化的地域性(Locality)を引き継いでいる。展覧会タイトルにある「L」という文字には、こうした三つの重なりが託されている。本展では小宮りさ麻吏奈+鈴木千尋、中村太一、長谷川由貴、水木塁の4組の出品作家が、他者や他種との交錯に向き合いながら、包摂をただの理想ではなく、現実のずれや綻びを含んだ生の実践として捉え直す。

包摂とL

会期:11月8日(土)〜12月21日(日)

場所:京都芸術センター(京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2)

時間:10:00〜20:00

休館日:無休