国際芸術祭「あいち2025」レポート──断絶と再生のあわいをめぐる10の作品

国際芸術祭「あいち2025」が開催中だ。断絶と再生、希望と喪失といった相反する要素を行き来しながら、アートが日常と溶け合う場を提示する本芸術祭から、印象に残った10の作品を紹介する。

国際芸術祭「あいち2025」は、私たちが生きているこの歴史的瞬間を、曖昧にせず丁寧に見つめている。多くの芸術祭は「現在」を抽象的な道徳概念として語るのに対し、本芸術祭はそれを、社会の揺らぎや断絶が残した痕跡と、その変化から再生する過程によって形づくられた現実として読み解く。

「灰と薔薇のあいまに」というテーマのもと、芸術監督フール・アル・カシミは、現代美術を、社会問題を外側から批評するための手段として扱うのではなく、断絶と再生のサイクルと呼応する社会的・物質的実践として位置づける。この芸術祭は、悲嘆と再生の間を往復しながら、地域の喜びを共有する祝祭性と、その背後にある歴史や課題に向き合う警戒心が共存しうることを明らかにしている。

日常に溶け込んだ芸術祭

その姿勢は、名古屋市内から瀬戸へと広がる3つの会場にも表れている。名古屋の愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、そして陶磁の街・瀬戸という異なる土地を結ぶことで、展覧会は地理的にも内容的にも幅のある構成となっている。それぞれの会場と地域は、都市が刻む時間、土地が形成されるまでの時間、そして土地の暮らしが紡ぐ時間を作品に反映させ、この芸術祭の視点を下支えしている。

あいち2025は、こうした会場の分散が意味のある構成として機能している。愛知芸術文化センターでは、アートが都市の鼓動に触れ、瀬戸市内では小学校の旧校舎や工場、銭湯などが展示空間へと転じる。一方、愛知県陶磁美術館では、粘土という素材と、その成形にかかわる手仕事や時間の積み重ねが記憶の層として重なり、作品を形づくっている。キュレーターたちは、漫画やパフォーマンスアート、そしてラーニングプログラムを織り交ぜながら、これらの会場をめぐる旅のような鑑賞体験をつくり出している。

この芸術祭は、キュレーションの幅広さだけでなく、鑑賞体験を成立させる導線設計にも配慮が行き届いているように感じられた。愛知芸術センター、愛知県陶磁美術館、そして徒歩で巡れる瀬戸の市街地で展示を開くことで、芸術と日常が互いに支え合う公共圏を描き出す。こうした会場構成は、展示の文脈を鮮明にすると同時に、生活に根ざした芸術祭のあり方を支えている。来場者は単なる鑑賞者ではなく、土地の素材や物語を見守る存在でもある。「灰」や「薔薇」は絶望と希望の対立と捉えられるかもしれないが、あいち2025はその間を行き来し続けることで答えを見出そうとしているのかもしれない。公共交通機関、あるいは徒歩で展示会場を往来しながら、やがてその二項対立が溶け合い、ひとつの風景になるまで。

以下では、分野を横断し、既存の規範に問いを立てながら、グローバルな課題と愛知の土着的な質感を交差させた10の作品を紹介しよう。筆者の視点から見て、いずれも芸術祭の試みを鮮やかに映し出す作品だ。

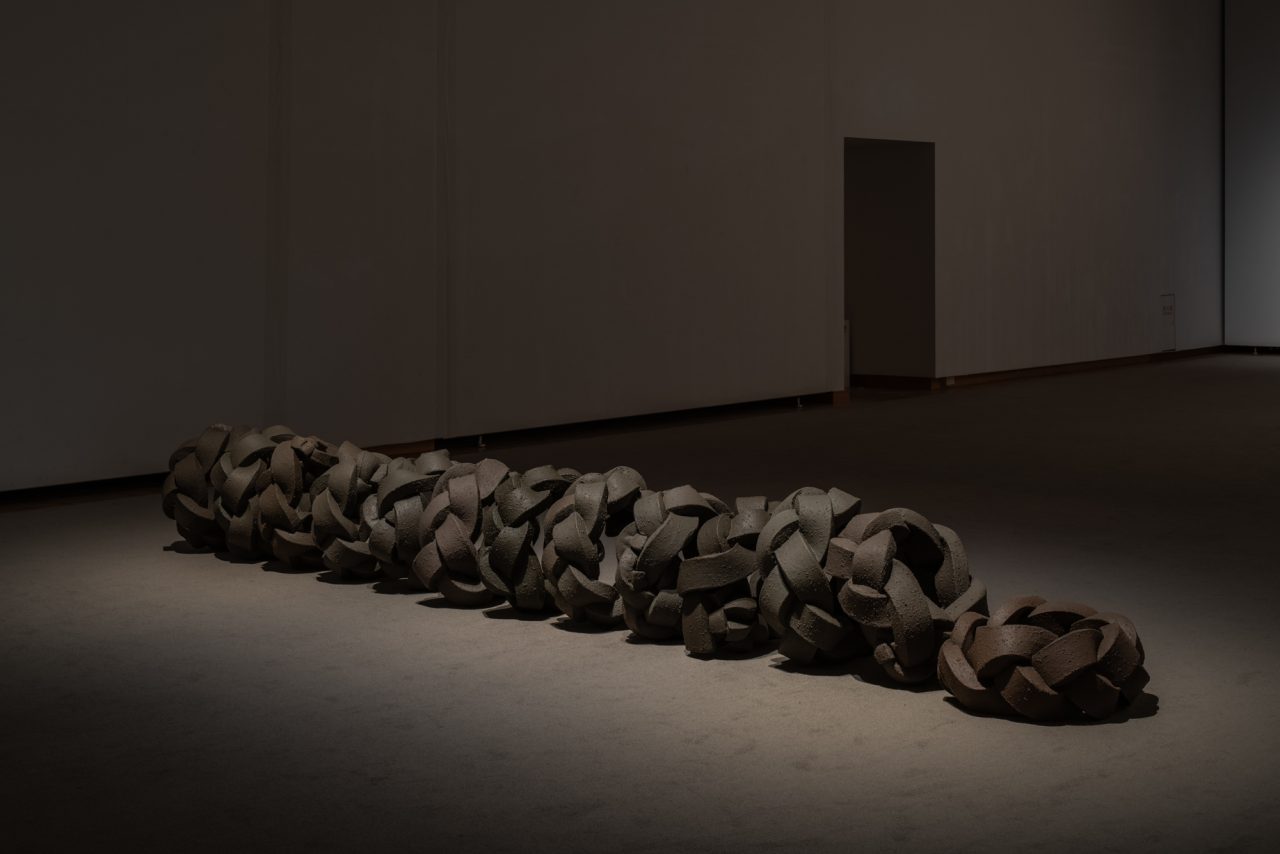

ワンゲシ・ムトゥ(Wangechi Mutu)《眠れるヘビ》(2014-2025)/愛知県陶磁美術館

ワンゲシ・ムトゥのしなやかなブロンズ像《Sleeping Serpent》は、まるで化石化した夢のようだ──変態のあいだにある生物が、あらかじめ決められた形に収まることに抗うように身をたわめている。焦土から何が再び芽吹くかを問う本トリエンナーレの文脈において、本作は、伊藤潤二のホラー漫画に登場するキャラクターにも似た、有機的な想像体として現れる。それは人類滅亡後も生き延びるほどの強靭さをもちつつも、変化に応じる柔軟さをたたえた存在だ。この作品には、アフロフューチャリズム的神話と生態学的不安が、まるで棘をもつ薔薇の茎のように織り込まれている。

シモーヌ・リー(Simone Leigh)《Untitled》(2023-24年)/愛知県陶磁美術館

シモーヌ・リーの巨大なセラミック作品は、しばしば不可視化されてきた身体のための「建築」として立ち上がる。愛知県陶磁美術館に設置された本作は、この地で育まれてきた「土の知性」をブラック・フェミニズムの造形へと拡張し、セラミックというメディウムが儀式性と批評性を同時に宿しうることを示す。「小屋」や「器」、「住居」といった生活に根差したモチーフを扱う彼女の作品は、工芸を主権的な知性として再定義し、地域に開かれた芸術祭を志向するトリエンナーレの精神とも響き合っている。

大小島真木《明日の収穫》(2017-2018)/愛知芸術文化センター

愛知芸術文化センターの壁面に吊り下げられた大小島真木の大作には、樹木や海洋生物、細胞が描き込まれ、まるで生物圏(バイオスフィア)のようだ。わたしたちは、絵画というよりも風土のような存在感を放つ本作の下を歩くことで鑑賞する。青森県立美術館の所蔵作品である本作がこのトリエンナーレに出品されるということは、すなわち作品とは「生きたアーカイブ」であることを強調しているようだ。固定的なコレクションとしてではなく、移動し、文脈が積層され、新たな観客によって活性化され続ける──青森から愛知への旅路自体がその意味の一部となり、大小島の協働的な制作態度を体現している。

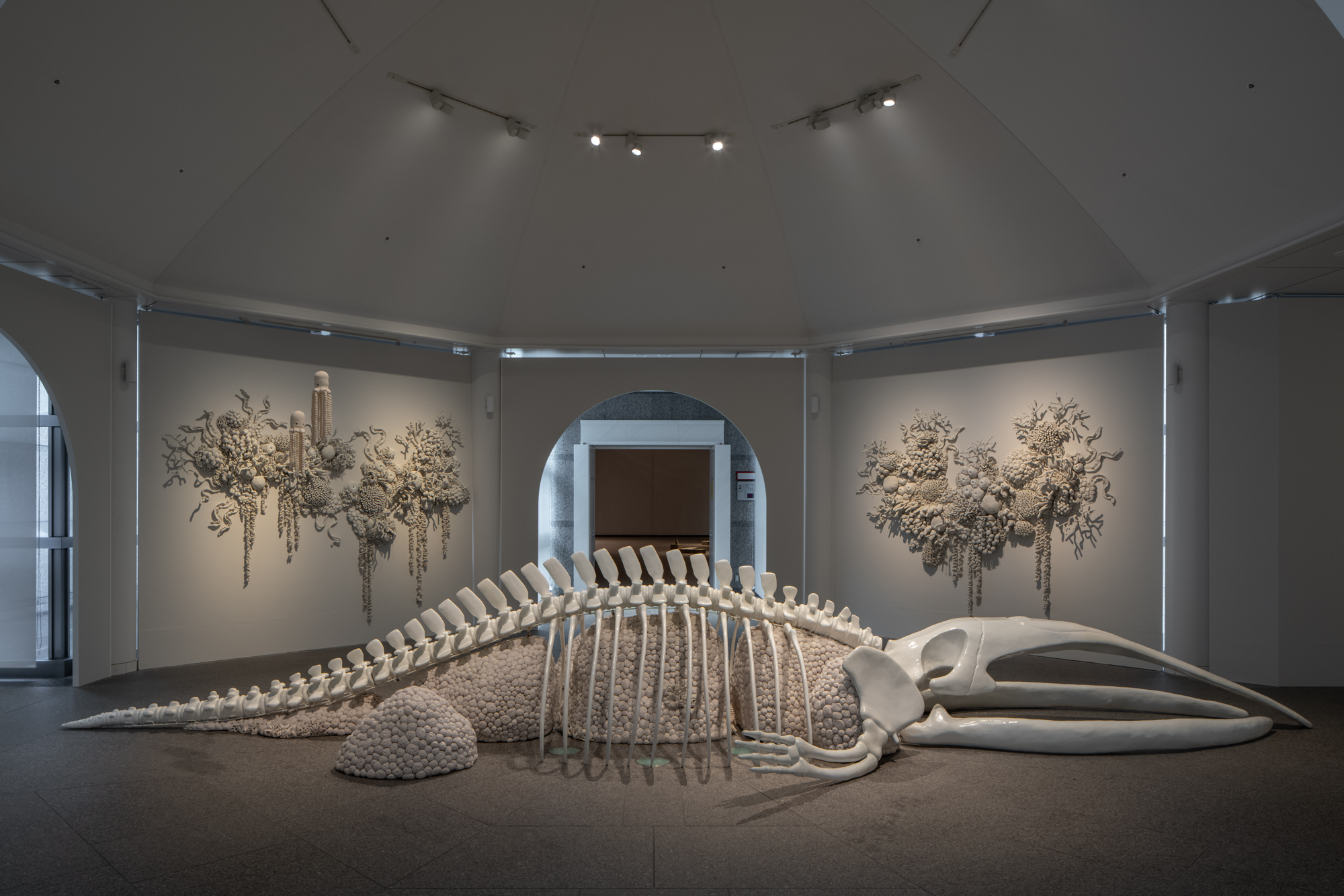

ムルヤナ(Mulyana)《海流と開花のあいだ》(2019-2025)/愛知芸術文化センター

かぎ針編みのサンゴ礁、展示空間を漂う造形物、そして幽霊のような鯨の骨格──。ムルヤナは《海流と開花のあいだ》で、繊維という素材を「海洋のコモンズ」へと変化させてみせた。本作は「柔らかな彫刻」にして、その命題は海水温の上昇や脆弱化する生態系などあくまで厳しい。しかしその表現は、クラフトやコミュニティ、反復といった(誰もが手を動かし、関わり、共有できるように設計されたアートの仕組みとしての)「参加の文法」によって、修復への提案として響く。触れ合いと共同制作を前提とする手法に根ざした本作のメッセージは、翻訳を介さずとも、子どもから老人まで直感的に受け取ることができる。それは、わたしたち市民がその土地に根ざした風土を「共に生きる」ための一つのモデルだと言える。

アフラ・アル・ダヘリ(Afra Al Dhaheri)《スプリットエンズ(枝毛)》(2020)/愛知芸術文化センター

アル・ダヘリによる緊張感のあるミニマルなインスタレーションは、ジェンダー的意味を帯び、社会規範のもとに統制され、親密な存在である「髪」を、線であると同時に政治的な存在として扱っている。一本一本の毛は方向を示すベクトルとなり、梳かしたり整えるという手入れの行為は振付へと変わる。作品の静かなる厳格さは、家庭的な素材を「帰属」「疎外」「ケア」という関係性の図式へと昇華することで、社会規範に静かな不協和音を響かせる。芸術祭という枠組みの中で、この作品は、ほぐす、結ぶ、そして拒むという動作が時間をかけて続行されるものとして示されている。

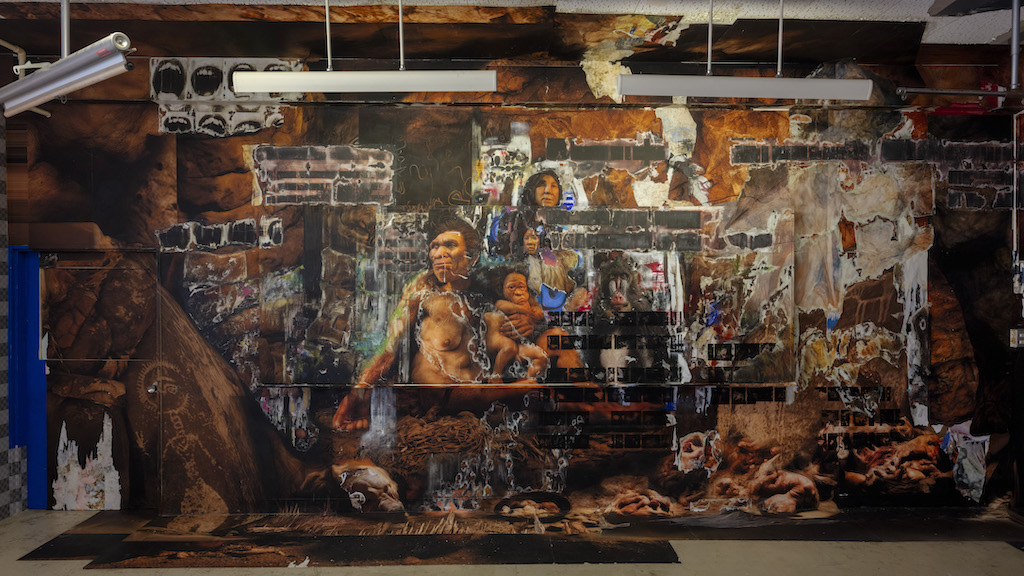

アドリアン・ビジャル・ロハス《地球の詩》(2025)/旧瀬戸深川小学校

廃校となった教室を展示空間として再利用することは、芸術祭の定番となりつつある。だが、旧瀬戸深川小学校の校舎全体に展開される《地球の詩》(2025)は、このクリシェを惑星規模の広がりへと変貌させている。アドリアン・ビジャル・ロハスと12人の制作チームは、1年半という月日をかけて、先史時代の世界を思い描きながら、3Dモデリングや緻密なコラージュを融合させた、幾重にも重なる密度の高い壁面作品を手がけた。その結果、洞窟でありながら、データの奔流を連想させる空間が廃校舎に広がっている。ビジャル・ロハスは、先史時代に描かれた洞窟壁画とスマートフォンを延々とスクロールする両方を想わせる、区画化された没入型の建築を作り上げたのだ。《地球の詩》は、過疎化が進む地方都市に対する問いを立てるのではなく、人類という種へと視点を引き上げ、鑑賞者を地球が歩んできた長い歴史のなかへ誘う。わずかな展示期間のために費やされた長い準備期間というその儚さは、儀式のような緊張感を作品に与え、創造と消滅は表裏一体であることを私たちに気付かせてくれる。

ロバート・ザオ・レンフイ(Robert Zhao Renhui)《Albizia》(2023)/愛知芸術文化センター

《Albizia》でロバート・ザオ・レンフイは、生態観察をエレジー(挽歌)へと転化する。暗い展示室に投影される映像は、侵略的外来種であるアルビジアの木が増殖する様子を追う。映像、写真、フィールドレコーディングを通じて彼は、傷つきながらも再生し続ける風景、つまり、静かで不穏な「回復と不均衡」の姿を描き出す。この作品は、ザオが長期的に取り組んでいるプロジェクト「Institute of Critical Zoologists(批判的動物学者の研究所)」を拡張し、科学的記録と神話的物語のあいだに横たわる境界線を曖昧にする。あいち2025において、この映像は警告として、そして乱れた心を鎮める歌として響く。ザオは、美がいかにして危機を覆い隠すのか、そして、適応がいかに曖昧な生存本能であるのかを、静かに突きつける。

諸星大二郎/愛知芸術文化センター

壮大なスケールで知られる漫画家・諸星大二郎は、芸術祭の一角を神話と記憶が交錯する物語空間へと変容させた。愛知芸術文化センターのメインホールに設置された大規模なドローイングは、直線的な物語を多層的な時間へと溶かし、幼少期の幻想と大人の不安が交差する。「灰と薔薇のあいまに」という芸術祭のメッセージを拡張する本作を通じて、諸星は、漫画を読む=印刷物に描かれた表現を見るという固定観念に挑み、それを現代美術の一形態として置き直してみせることに成功している。

ムハンマド・カゼム(Mohammed Kazem)《旗のある写真》(1997-2003年)/愛知芸術文化センター

アラブ首長国連邦に拠点を置くムハンマド・ガゼムは、静謐にして記念碑的な「移動と文化的省察」をテーマにした作品を発表した。砂漠と海を背景に旗を手に立つ自身の姿を撮影したセルフポートレートは、アイデンティティと存在の流動性を描き出す。それは、かたちある灰や、かたちを失った薔薇のようであり、愛知が陶器産業と工業で発展してきた場所であることを踏まえると、本作がそっと照らし出す「社会や土地の変化に宿る無常」がより強く響き渡る。見慣れた風景とセルフポートレートを組み合わせることで、彼は「帰属」や「可視性」をめぐる社会的規範を問い直す。

西條茜《シーシュポスの柘榴》(2025)/愛知県陶磁美術館

西條茜のインスタレーションが立ち上げるのは、深い哀愁と安らぎが絡み合う独特の気配だ。空中に吊られた陶磁器と吹きガラスのオブジェが脆さと持続性のあいだで揺れ、再生を象徴するざくろは、報われぬ労苦を背負い続けるシーシュポスの神話と響き合い、希望と反復の物語を語り出す。半透明の器が息をするように光を抱き、全体として、絶望を拒む挑戦の連なりを象る。作品群は展示空間の中でゆっくり浮遊し、相反する感情を繊細な均衡へと落ち着かせていく。

Translation & Edit: Naoya Raita