今週末に見たいアートイベントTOP5:19世紀末ウィーンで起こった「デザイン革命」を約270点で追う、リー・ベーが表現する「あわい」のかたち

関東地方の美術館・ギャラリーを中心に、現在開催されている展覧会の中でも特におすすめの展示をピックアップ! アートな週末を楽しもう!

1. TYPE-XIII Atelier Oï project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE:一枚の布から生まれる、新しい光のかたち(21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3)

「布」と「ワイヤー」が生み出す「あかり」の世界

スイスを拠点とするデザインスタジオ「atelier oï(アトリエ・オイ)」と「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」との協業によって生まれた、「一枚の布」と「一本のワイヤー」を融合させた新たな照明器具のプロジェクトを紹介する。

同プロジェクトは、2025年4月のミラノデザインウィーク期間中に発表され、衣服の領域を超え、照明器具のデザインにおいて「一枚の布」が持つ可能性にチャレンジした結果が評価された。ミラノで発表したプロトタイプを中心に再構成した東京の展示では、A-POCを象徴する無縫製ニットを使った照明「A Series」「Ambientec」と共同開発したポータブル型の照明器具「O Series」の2つの照明器具シリーズが並ぶ。

TYPE-XIII Atelier Oï project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE:一枚の布から生まれる、新しい光のかたち

会期:10月1日(水)~11月24日(月)

場所:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3(東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン)

時間:10:00~19:00

休館日:火曜

2. ウィーン・スタイル ビーダーマイヤーと世紀末 生活のデザイン、ウィーン・劇場都市便り(パナソニック汐留美術館)

19世紀末ウィーンで起こった「デザイン革命」を追う

19世紀前半のウィーンに起こり、生活文化とデザインの変革が進んだ「ビーダーマイヤー期」と「世紀転換期」に焦点を当てた展覧会。政治的抑圧のなかで公的空間から私的生活へと関心が移行したビーダーマイヤー期には手工芸が発展し、シンプルで幾何学的な形態や控えめな装飾に市民的な生活美学が表れた。一方、世紀転換期では、帝国の近代化と都市拡張を背景に、オットー・ヴァーグナーや弟子のヨーゼフ・ホフマンらによって建築・デザイン・工芸の分野で革新が起こった。

本展では、グスタフ・クリムトやオスカー・ココシュカによる肖像画をはじめ、ホフマン、モーザーによる家具やテーブルウェア、さらにダゴベルト・ペッヒェ、マリア・リカルツらウィーン工房後期の装飾性豊かな工芸作品など約270点でウィーン・スタイルの変遷をたどる。

ウィーン・スタイル ビーダーマイヤーと世紀末 生活のデザイン、ウィーン・劇場都市便り

会期:10月4日(土)~12月17日(水)

場所:パナソニック汐留美術館(東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4F)

時間:10:00~18:00(11月7日、12月5日、12日、13日は20:00まで)入館は30分前まで

休館日:水曜日(12月17日を除く)

3. 荒木悠 Reorienting―100年前に海を渡った作家たちと―(京都国立近代美術館)

荒木悠と100年前に生きた画家たちの眼差しの交差

京都を拠点に活動するアーティスト・映画監督の荒木悠(1985年生まれ)の展覧会。荒木は3歳の頃にアメリカへと渡り、絵画で異なる言語を話す友人たちとコミュニケーションを取り、大人になって美術作家として活動を始めた。現在も、国と国、都市や地域の行き来を続けて各地で様々な人や文化と出会いながら、文化間の邂逅や摩擦、歴史の奥に潜む物語の層を、ユーモアと批評性に富んだ作品として発表してきた。

本展では、荒木の新・旧作品と越境する眼差しを、京都国立近代美術館のコレクションから同館学芸員が選んだ国吉康雄(1889-1953)、石垣栄太郎(1893-1958)、野田英夫(1908-1939)という、3人の日系移民作家の作品に重ねる。戦争や不況、「私たち」と「彼ら」を分断する思考が再び顕在化する現代において、国吉らが直面した時代を通し、私たち自身の立ち位置と社会のあり方を今一度見つめ直す契機が示されている。

キュレトリアル・スタディズ16:荒木悠 Reorienting―100年前に海を渡った作家たちと―

会期:10月7日(火)~12月7日(日)

場所:京都国立近代美術館(京都府京都市左京区岡崎円勝寺町26-1)

時間:10:00~18:00(11月28日、12月5日を除く金曜日は20:00まで、入館は30分前まで)

休館日:月曜日(11月24日を除く)11月25日

4. アペルト20 津野青嵐「共にあれない体」(金沢21世紀美術館)

身体と共にある「衣服」を考察

1990年に長野県に生まれ、看護大学を卒業後、精神科病院に勤務しながら山縣良和主宰のファッションスクール「coconogacco」で学んだ津野青嵐。2018年、ヨーロッパ最大のファッションコンペ「ITS」でファイナリストに選出されたドレス《Wandering Spirits》は、3Dペンで樹脂を描いた幽霊のような造形で注目を集めた。自身の体型を理由に体との付き合い方に苦労してきた津野は、「身体を無視し、身体から離脱する服を作った」と語る。現在は「ファットな身体」をテーマに研究を続け、困難を抱える身体のリアリティを作品に反映している。

本展では、これまでの歩みと新作を通して、さまざまな身体と「共にある」ために衣服が果たす役割を問いかける。また同館では、マレーシア生まれで香港とロンドンを拠点に活躍するアーティスト・江康泉(Kongkee)による「電気心音」(同会期)を開催。東洋思想とサイバーパンクを融合させ、人間とAIの精神性を問う「アジア・フューチャリズム」の世界を描く。また、「コレクション展2 文字の可能性」(2025年9月27日~2026年1月18日)では、文字の造形や身体性を通じて「書く・読む」という行為を現代の視点から見つめ直す。

アペルト20 津野青嵐「共にあれない体」

会期:10月18日(土)~2026年4月12日(日)

場所:金沢21世紀美術館 デザインギャラリー(石川県金沢市広坂1-2-1)

時間:10:00~18:00(金土は20:00まで)

休館日:月曜(11月24日、1月12日、2月23日を除く)11月25日、12月30日~1月1日、1月13日、2月24日

5. リー・ベー「THE IN-BETWEEN」(ペロタン東京)

黒の深淵に立ち現れる「あわい」のかたち

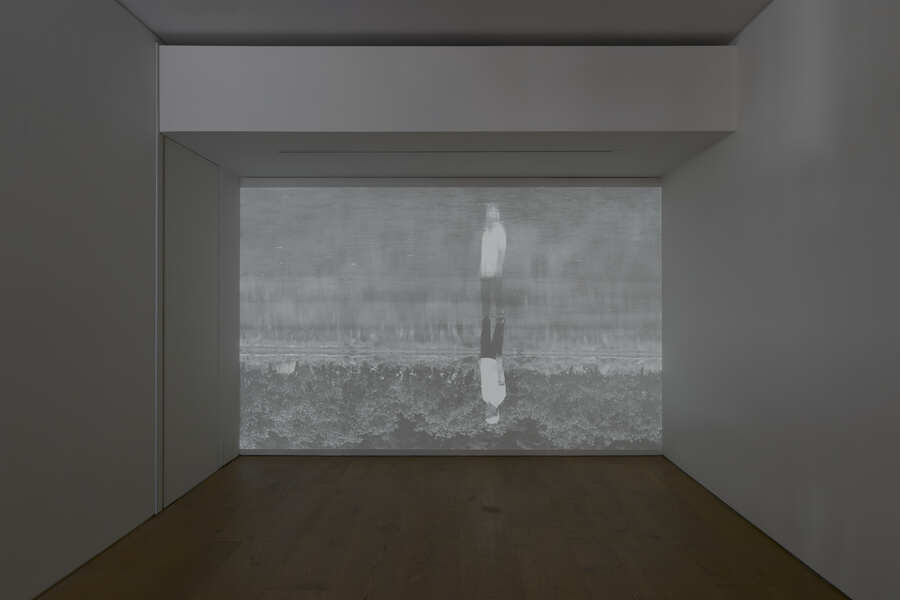

韓国出身でパリを拠点に活動するアーティスト、リー・ベー(李英培、1956年生まれ)による新作展。木炭を用いたモノクローム作品で知られるリーが、本展では墨筆の運びをもとにブロンズで起こした彫刻作品シリーズ「Brushstrokes」を発表する。

筆の軽やかさと金属の重みが交錯する彫刻群は、床や壁、天井へと自在に展開し、見る者のまなざしによって柱にも骨格にも、あるいは生命体のようにも姿を変える。また、韓国の稲田を舞台にした映像作品では、リー自身が代掻きの儀を行い、創作の原点である「身体」と「土」へと立ち返る。展覧会タイトル「The In-Between」は、東洋と西洋、抽象と物質、人と自然のあわいを示すもの。ドローイング、絵画、彫刻、インスタレーションの境界を繊細に曖昧にしながら、黒のフォルムを通して、再生と共鳴のための「あわいの力」が静かに浮かび上がる。

リー・ベー「THE IN-BETWEEN」

会期:11月5日(水)~12月27日(土)

場所:ペロタン東京(東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル1F)

時間:11:00~19:00

休館日:日月祝