Art Collaboration Kyoto 2025開幕── ARTnews JAPAN編集部が選んだベストブース

「コラボレーション」をコンセプトにした国際アートフェア「Art Collaboration Kyoto(ACK)」が国立京都国際会館を舞台に11月14日に始まった(16日まで)。例年に増して国際色豊かな観客で賑わったVIPプレビューでは、開始数時間で数千万円単位の売り上げが出た。ARTnews JAPAN編集部が注目した5つの展示とともに、初日をレポートする。

秋の京都を舞台に開催される、「コラボレーション」をコンセプトにした現代美術の国際的アートフェア「Art Collaboration Kyoto (ACK)」が、11月13日のVIPプレビューから国立京都国際会館で始まった(11月16日まで)。

5回目となる今年は19の国・地域(28都市)から72ギャラリーが参加した。同フェアのメインは、日本国内のギャラリーがホストとなり、ゲストである海外のギャラリーと1つのブースをシェアして展示する「Gallery Collaborations」と、京都にゆかりのあるアーティストや作品を紹介する「Kyoto Meetings」だ。13日に行われた開会式でフェアディレクターの山下有佳子は、開始数時間で数千万円単位の売り上げがあったと報告した。

2021年にスタートしたACKだが、当初は海外ゲストギャラリーの参加は1度きりが大半だった。だが年々リピーターは増え、近年は海外からの参加要請が高まっているという。その理由について山下は、「中国や台湾のコレクターが来たいと思うフェアを目指してきたが、その努力が実ってきました。それにより、欧米ギャラリーにも、ACKへの参加を通じてアジアのコレクターに出会えることが認知されるようになったのです」と喜んだ。

ACKでは、企画展示「パブリックプログラム」やトークセッションなどを展開する「ACK Curates」も見どころだが、こうしたプログラムの拡充に呼応するように、会期中では京都府内でも様々なアートイベントが開催されている。その背景には、京都府と京都市による後押しがある。両者は10月から11月にかけて市内各地でアートイベントの実施を推進する「京都アート月間」を施行し、地元ギャラリーや美術館が足並みを揃えてきた。ACKは期間中、各会場を巡るシャトルバスの運行や、来場者に電動自転車のシェアサービス、CLEWの無料貸し出しを行い、会場外の盛り上がりもサポートする。

ここからは、ACKの「Gallery Collaborations」、「Kyoto Meetings」の中から特に印象深かった展示を紹介しよう。(各見出しはホストギャラリー/ゲストギャラリーの順に表記)

1. タカ・イシイ・ギャラリー(東京)/Galerie Martin Janda (ウィーン)

タカ・イシイ・ギャラリーが招待したギャラリーは、オーストリア・ウイーンに拠点を置くGalerie Martin Janda。両者によるブースでは、2024年夏にタカ・イシイ・ギャラリーの東京・六本木拠点で開催された個展も記憶に新しい、1975年メキシコ・モンクロバ生まれのアーティスト、マリオ・ガルシア・トーレス(Mario García Torres)と、同・京都拠点で11月14日から個展がスタートするスロバキア出身のアーティスト、ローマン・オンダック(Roman Ondak)の作品がひそひそと囁き合うような美しい展示が展開されている。

両作家はともにコンセプチュアルなアプローチで知られるが、いずれも「ありふれた物/出来事」に「ずれ」や「歪み」を生じさせることで私たちの「当たり前」「習慣」「視点」をずらし、社会的・文化的慣習の構造を可視化させる試みを行っている。

ブースの中でも特に目を奪われるのは、オンダックによる《Leap》(2012)だ。本作は、オンダックの両親の家にあった階段の手すりを曲げて制作された大型作品で、よく見ると、柵の2箇所が作家本人によって曲げられている。作品において階段自体は不在だが、壁の向こうへと続く(実際には続いていないが)真っ白に塗られた手すりがどんな世界へと私たちを導くのか(あるいは行き止まりなのか)、曲げられた箇所から何がどこへ逃げ出したのか……と、想像力を掻き立てられる。

手すりの下に無造作に転がるのは、たくさんのブロンズ製野球ボール。《All Otani’s Home Runs》(2025)と題されたガルシア・トーレスによる作品だ。金色に輝くそれらは、タイトルが示す通り、日本が世界に誇るスーパースターのホームランボールを模したもの。現在、アメリカのSCPオークションズでは10月17日にブルワーズとのナショナル・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で大谷が放ったホームランボールが競売に出されており、100万ドル(約1億5千万円)以上で落札されると予想されている。2024年には、大谷が史上初となる1シーズンホームラン50本、50盗塁の「50-50」を達成した際のホームランボールが別のオークションに出品され、439万ドル(当時の為替レートで約6億7000万円)で落札された。ブース壁面には、黒く塗りつぶされたボールらしきものが登場するオンダックのプリント作品も展示されており、作品たちの偶然の対話に、思わず笑みがこぼれる。(M.N.)

2. TARO NASU (東京)/グラッドストーン・ギャラリー(ニューヨーク)

ニューヨーク、ブリュッセル、ソウル、ロサンゼルスに拠点を持つブルーチップギャラリー、グラッドストーン・ギャラリーの初参加を祝うように、ブースには観客がひっきりなしに訪れていた。このコラボレーションは、TARO NASU代表の那須太郎と同ギャラリーとの十年来の親交により実現した。グラッドストーン・ギャラリーは、マシュー・バーニー、プレシャス・オコヨモン、レイチェル・ローズ、アニカ・イー、TARO NASUはサイモン・フジワラや田島美加、ライアン・ガンダーら注目のアーティストの作品をそれぞれに揃えた。

中でも印象に残ったのは、ナイジェリア系アメリカ人アーティスト、プレシャス・オコヨモンの《Alone in here inside the universe(宇宙の奥深くに、ただ一人、ここにいる)》(2025)。捨てられたぬいぐるみの様々な部位を組み合わせて再構築された人形に鳥の羽根が取り付けられ、上からロープで吊るされている。それらは時折、モーターによってわずかに引き上げられて揺れる。近づいてみると人形は首を吊られているのが分かった。同ギャラリーの橋之口真央は、「子どもたちはぬいぐるみを、ある種の分身として可愛がりますが、可愛がるほど汚れていく。ケアと廃棄は表裏一体であることを表しています」と説明する。オコヨモンの作品は、那須が総合ディレクターを務める芸術祭、岡山芸術交流で《実存探偵社(岡山)》(2025)が展示中だ(11月26日まで)。

可愛らしさに不条理さを秘めたオコヨモンの作品に対応するように、TARO NASUはサイモン・フジワラの《Who are the Three Tortured Whos?(Study for a Triptych)》(2025)を出品した。「三人の苦しめられた者とは誰か?」という意味の同作は、アニメのキャラクターのような生き物がフランシス・ベーコン風に描かれているが、表情は作り笑いを浮かべているようにも見える。これは、自身が日本人とイギリス人のハーフであるということや、性的マイノリティであることで生まれるアイデンティティへの複雑な感情が描き込まれているのだという。(K.N.)

3. PARCEL (東京)/THE SHOPHOUSE (香港)

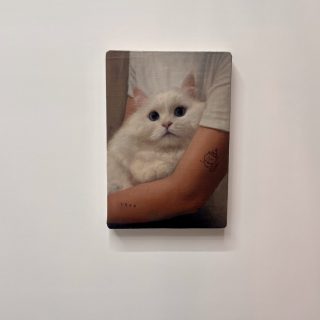

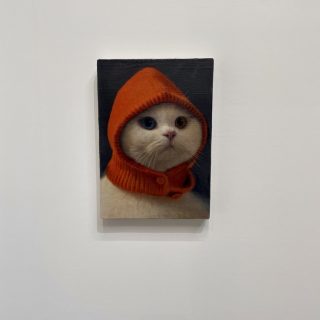

展示空間に点々と並べられる小品の写実絵画。これは香港に拠点を置くTHE SHOPHOUSEが出品したジョセフ・ジョーンズの作品だ。ジョーンズは、ロンドンの王立芸術大学で2010年に絵画の修士号を取得し、同地を拠点に活動する。出品作のうちの1点には、猫のふわふわとした毛並みや瞳の輝きなど、その可愛さが余すところなく緻密に描き出されていて、思わず見入ってしまった。この猫のモデルは実在していない。ジョーンズは、自らまるでAIのように、猫が写された5万枚以上の写真に目を通して自身の頭の中で合成し、その姿を描いたのだという。蘭の花の作品も写実的だが、よく見ると、花の模様の一部がハート型になっていた。

「自然なように見えて不自然」なジョーンズの作品に対して、PARCELは、自然を真っ正面から見つめる二人の作家による作品を並べた。彼らが見ているのは「人間と共存する自然」だ。ニューヨーク拠点の画家マサミツは、淡い色彩でアスファルトやビルに囲まれた街路樹の風景を描き、滋賀・信楽の工芸作家、橋本知成による円形の陶は、アスファルトの土台に設置。陶のえもいわれぬ七色の輝きは、一度焼成を終えたあとに行われる炭化焼成というプロセスの途中で窯の蓋を開け、籾殻を投入することで生まれる。まさに自然の産物だ。(K.N.)

4. FINCH ARTS(京都)

日本最古の美術学校、京都市立芸術大学など様々な美術教育機関がある京都は、古くからアーティストが多く住む街としても知られる。京都にゆかりのあるアーティストや作品を紹介する「Kyoto Meetings」セクションでFINCH ARTSは、地元である京都在住作家の戦後から現在までの系譜を辿って見せた。最初に目に入ったのが、上前智祐(1920-2018)の長辺1メートル80センチの大作《縫-NUI-》(1990)。黄色く染められた布に茶色の糸が、狂いなく等分に縫いこまれており、その創作に対する執念に圧倒される。上前は独学で洋画を学んだ後に吉原治良に師事し、具体美術協会の結成に参加。解散まで関わり続けた数少ない作家だ。彼の作品は抽象的な絵画がメインだったが、キャリアの後半には布や糸を使った作品を作るようになった。

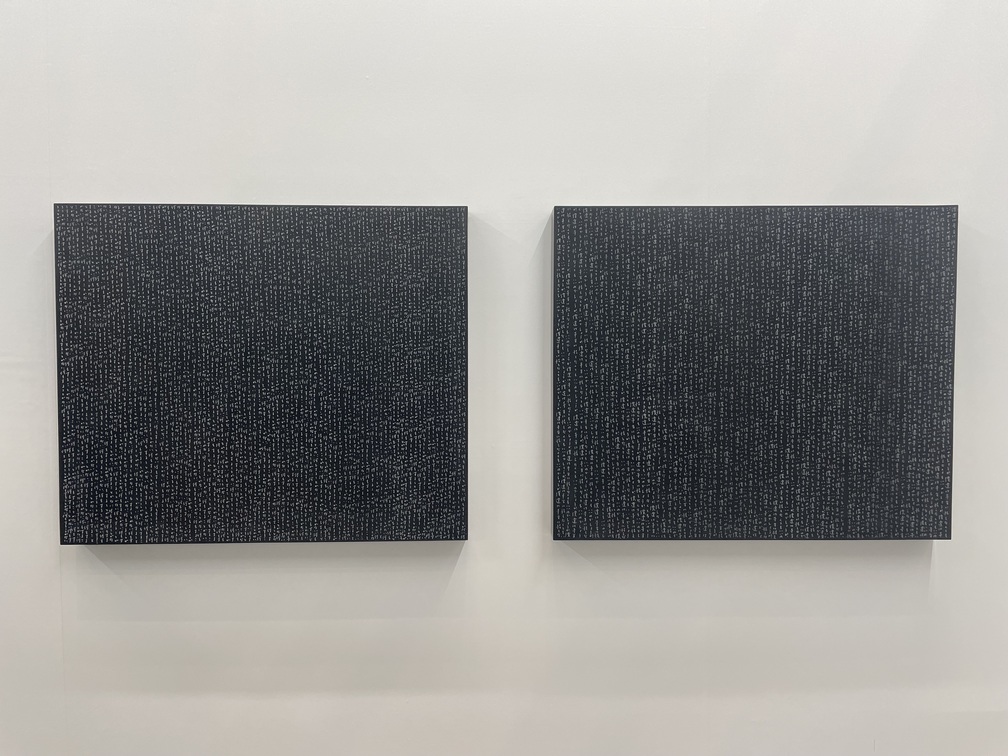

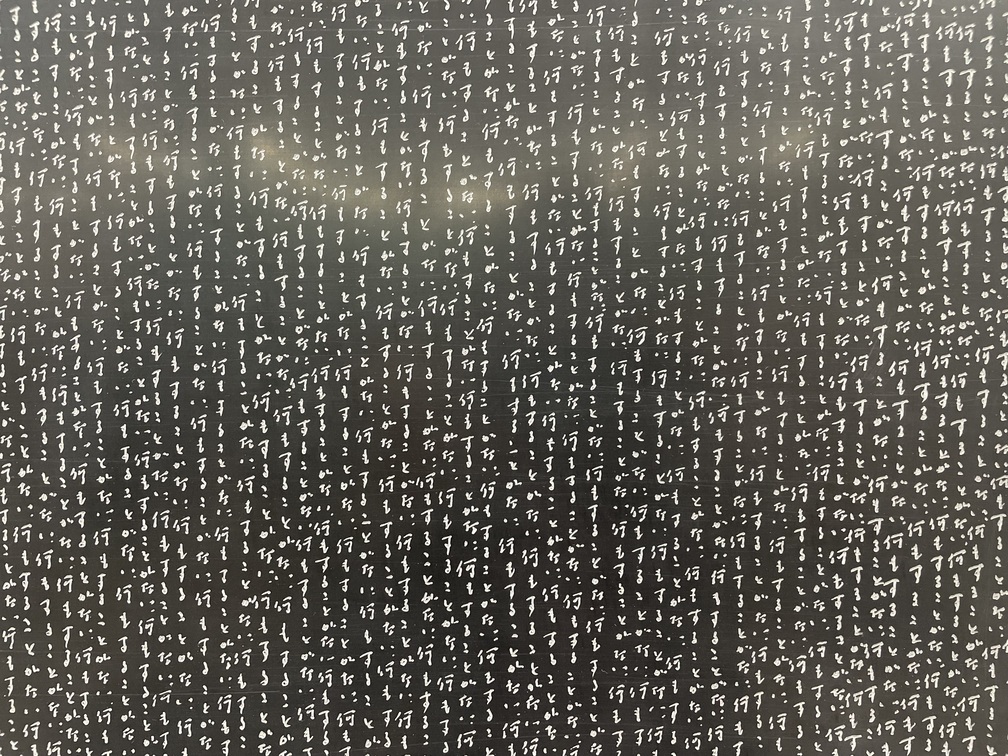

上前の作品の隣に展示されているのは、戦後関西美術の中心的存在である彫刻家、福岡道雄(1936-2023)の彫刻群だ。福岡は伝統的な西洋彫刻が持つ「男性らしさ」から距離を置き、素朴な日常風景をそのまま彫刻にしたり、素材にFRPを試したりと柔軟に創作を行った。上前の作品に通じる緻密さをみせるのが、《何もすることがない》と《僕達は本当に怯えなくてもいいのでしょうか》だ。FRPの土台に、タイトルが小さな文字で繰り返し彫られている。福岡がこの作品を作り始めた1990年代は阪神大震災や地下鉄サリン事件が起き、日本社会を不安が覆った。人々の心情を代弁するように福岡が生み出した作品は、現在の人々の心にも届くに違いない。(K.N.)

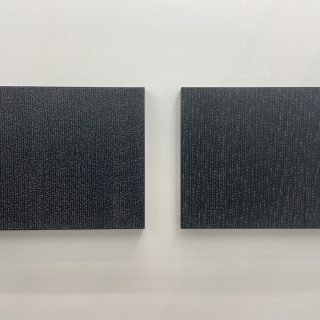

5. ペロタン(東京)

「Kyoto Meetings」セクションに出展したペロタンは、上條晋の花をモチーフとした66×73センチの新作絵画13点で構成される個展を開催。アクリル絵の具とパステルで描かれたこのシリーズにおいて、キャンバスの大部分を占めるのは、簡素化され、感情が削ぎ落とされた花弁。しかし、それらはまるで意志を持つ生命体のようにまっすぐにこちらを見据えている。その姿には、上條の代表作であるプードルのドローイング・シリーズにも共通するアンビバレンス——カラフルでポップな親しみやすさを表層に纏いつつも、どこか見る者を圧倒するような神聖さと静かな達観を奥底に湛えている——が認められ、人間中心ではない生命観を感じさせる。

花は、プードルのドローイングシリーズで評価を確立した上條が、その後スティルライフへと向かう中で新たに取り組みはじめたモチーフだ。あまりに描かれすぎてきたモチーフであることから「ためらいもあった」というが、「はじめて絵を描くことを心から楽しいと思えるようになった」記念碑的なシリーズでもあるという。可愛らしさの影に潜む不穏な空気について作家に尋ねると、「自分なりの狂気を込めたら、こうなったんです」と穏やかな笑顔で語った。(M.N.)

Art Collaboration Kyoto

会期:11月14日(金)~11月16日(日)※11月13日は報道関係者と招待者のみ

会場: 国⽴京都国際会館(京都市左京区宝ヶ池)ほか

時間:12:00~19:00(16日は11:00~17:00、入場は1時間前まで)

Photos: ARTnews JAPAN