建築そのものも見どころ! 歴史的建造物を活用した日本の美術館10選

歴史ある建築を活用した美術館には、真新しいビルや白い壁で囲まれたギャラリーとは異なる独特の没入感がある。建造物自体の美しさだけではなく、時の流れや建物を後世につないできた人々の思いが刻まれているからだ。ここでは、古い倉庫・蔵や邸宅、駅舎、事業所、小学校などを活用した10の文化施設を選出し、それらの歴史的背景などもあわせて紹介する。

由緒ある寺社や城郭など、日本には数多くの歴史的建造物が残っている。その中でも、明治以降の近代化を支え、自然災害や戦争をくぐり抜けてきた建物には、過去が今も息づいていることを実感させるものがある。創建時のままの役割で、あるいは別の目的に転用されて、私たちの日常生活に溶け込んでいる現役の建物も少なくないからだ。

特に美術館や博物館として活用されている場所は、建築自体のデザインや伝統的技術から生まれる美と、展示される作品の芸術性が相まって、現代的な展示空間では得ることのできない独特の鑑賞体験を提供してくれる。以下、歴史的建築を再生・活用した文化施設から10カ所を厳選し、その来歴やエピソード、建築の特徴、アートを展示するようになった経緯と展示内容をお伝えしよう。

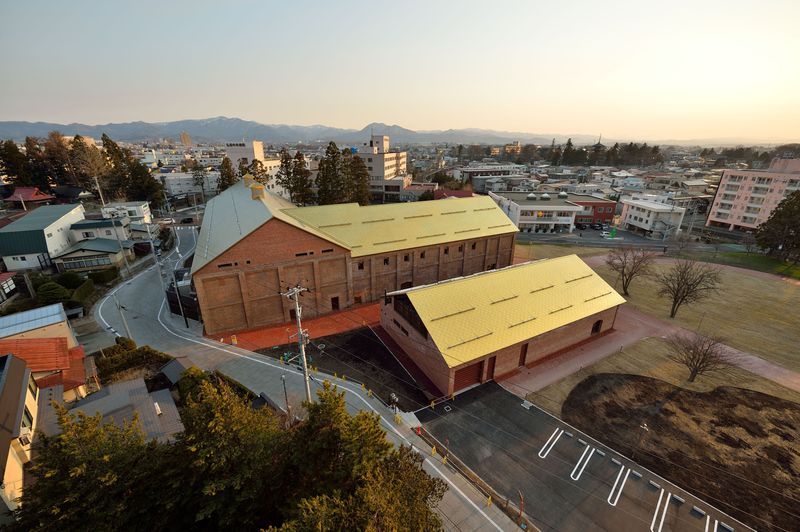

1. 弘前れんが倉庫美術館(青森県弘前市)

明治・大正期にできた煉瓦造の建物を、約2年にわたる改修で再生した弘前れんが倉庫美術館。リノベーションを手がけたのは、パリに拠点を構える気鋭の建築家、田根剛だ。「記憶の継承」をコンセプトとした田根の「延築」により、古い煉瓦壁を残しながら耐震性や耐久性を高めた倉庫は、2020年に美術館として生まれ変わり、翌2021年にはフランス国外建築賞のグランプリを受賞している(*1)。

*1 フランスを拠点とする建築家の国外での活動を称える国際的な建築賞。2010年から隔年で開催され、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の開会式で発表される。

同館の建物は、もともと明治時代に創業した酒造会社の醸造所として使われていたもので、第2次世界大戦後にシードル工場として引き継がれる。その後、ニッカウヰスキーへの事業譲渡と工場移転ののち、一部の取り壊しと合棟で1975年に現在の煉瓦倉庫の形になった。そして2000年代初め、当時倉庫のオーナーだった酒造会社の吉井千代子社長と、弘前市出身の世界的アーティスト奈良美智の出会いによって美術館への道を歩み始めることになる。奈良作品に魅了された吉井が、自分の倉庫で展示したいと考えたことがきっかけとなり、2002年に煉瓦倉庫が奈良の大規模巡回展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」の最終会場になったのだ。さらに2005年と2006年にも、それぞれ奈良の個展「From the Depth of My Drawer」、「YOSHITOMO NARA + graf A to Z」がここで開催されている。

地域の文化創造の拠点となることを目指して2020年に開館した弘前れんが倉庫美術館は、一貫して現代アートを中心とした展示を行っている。その軸となるのは、「サイト・スペシフィック(場所性)」と「タイム・スペシフィック(時間性)」というキーワードで、前者では建築や地域に合わせたコミッションワークを依頼・展示・収蔵。後者では、倉庫の空間を生かした年間プログラムを構成・実施している。特に、高さ15メートルの吹き抜け天井を利用したインスタレーションは迫力満点だ。また、2階には倉庫の歴史が分かる常設展示があるほか、月1回建築ガイドツアーも開催されている。ツアーでは、風雪に耐えてきた煉瓦の壁や、天候や時間でさまざまな表情を見せるシードル・ゴールドのチタンの屋根材といった特徴だけでなく、地域の遺産である倉庫を未来につなげていこうとする弘前の人々の思いを知ることができるだろう。

2. はじまりの美術館(福島県耶麻郡猪苗代町)

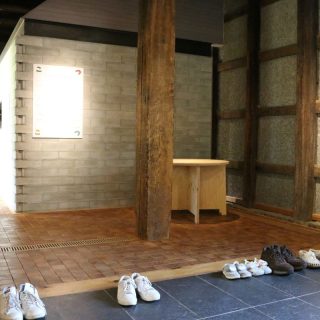

猪苗代湖の北に位置するはじまりの美術館は、2014年に開館した木造の小さな美術館だ。運営母体の社会福祉法人安積愛育園は、これまで約60年、主に知的面や発達に障がいのある人々への支援事業を続けてきた。美術館の開設は同法人の公益事業の位置付けで、「人の表現が持つ力」や「人のつながりから生まれる豊かさ」に光を当てた、「誰もが集える場所」となることを目指している。

その舞台となったのが、築約140年の酒蔵「十八間蔵」だ。1885年(明治18年)に建てられたこの酒蔵は、大正期にはダンスホール、昭和期には縫製工場や住居、倉庫として使われるなど、時代のニーズに応じて転用されてきた。十八間という名が付いたのは、蔵の建築時に旧会津藩主松平家の持ち山から払い下げられた松の巨木が理由だという。あまりの長さに山から下ろすときに通りを曲がりきれず、二間切り落として十八間(約33メートル)になったことが由来だと伝えられている。しかし、その巨木の梁に支えられていた蔵が、2011年の東日本大震災で半壊。改修設計にあたったのは、日本建築学会賞教育賞・村野籐吾賞などの受賞歴がある竹原義二で、地元の大工たちの尽力で美術館として再生された。建物の主な構造部分は旧材を用いて修復し、新設部分には側面の壁に開けられた大きな窓や2階に上る階段などがある。中に入ると迫力ある大梁が頭上を走り、床には温かみのある木レンガが敷かれている(美術館には靴を脱いで上る)。

実は、美術館を設立する計画は大震災前から始まっていた。2010年にパリで開かれた「アール・ブリュット・ジャポネ」展が12万人の観客を動員したことをきっかけに、日本財団が日本での巡回展や美術館の整備を支援する事業を進めていたのだ。大震災で状況が一変した東北では、村上隆が率いるアート企業、カイカイキキが復興支援のために開催したチャリティオークションの売上の半分を日本財団に寄付し、基金が設立された。はじまりの美術館もその支援対象となり、震災の3年後に開館の日を迎えている。特徴的なのは、設立準備段階から「寄り合い」と呼ばれる町民ワークショップを通じて、美術館をどう活用し、地域を盛り上げていくかを探る活動が続けられてきたことだ。これも、「誰もが集える場所」としての美術館を具現化するための取り組みと言えるだろう。また、年に4~5回実施される企画展は、それぞれ異なるキャリアを積んできた美術館のスタッフ3人が協力して作り上げている。その基本スタンスは、展覧会の来場者が自分ごととして考えられるテーマ設定、そして参加・体験を取り入れた展示で、日本各地の障がいのある作家や気鋭の現代アーティストの多様な作品を楽しむことができる。

3. 東京ステーションギャラリー(東京都千代田区)

東京の表玄関として、さまざまな路線の起点となっている東京駅。その歴史を物語るレンガ造りの丸の内駅舎を設計したのは、日本近代建築の父と呼ばれ、日本銀行本館や福岡市赤煉瓦文化館(旧日本生命九州支店)などの代表作がある辰野金吾だ。辰野が手がけた駅舎が創建されたのは大正初期の1914年で、それから9年後の関東大震災では被害を免れたものの、1945年5月の空襲で南北のドームや3階部分などが焼失。戦後復興ではドーム部分が八角屋根となり、2階建てに改築された。2003年に重要文化財に指定されたのち、2007年から始まった駅舎の保存・復原工事(*2)で創建時の姿が再現されている。1988年に開館した東京ステーションギャラリーは、当初中央口寄りに位置していたが、保存・復原工事に伴って2006年に休館し、2012年のリニューアルオープンの際に丸の内北口に移された。

*2 「原型(オリジナル)を基本として創建当時の姿に戻した」という考えで、「復元」ではなく「復原」と表記される。

現在は1階がエントランス、2階と3階が展示室という構成で、1階と2階では可能な限り創建当時の構造を露わにしている。そこで目にすることができるのが構造レンガや鉄骨で、創建時には構造レンガが約833万個(外壁用の化粧レンガは約93万個)、鉄の構造材が約2870万トン用いられた。レンガ壁の中から、展示室の開口部などに用いられた鉄骨を探してみるのも楽しいだろう。また、駅舎の北端には八角形の塔が2本あり、1本は3階と2階の展示室の一部、もう1つは1階から3階までを結ぶ螺旋階段になっているが、ここでは3階と2階までの壁の素材の違いから創建時と復原された部分の境目がはっきり分かる。その螺旋階段に彩りを添えているのは、1988年の開館時から使い続けているシャンデリアとステンドグラスだ。

1日の平均利用者数が100万人を超える東京駅。そこに東京ステーションギャラリーが誕生したのは、さまざまな人が行き交う駅を、単なる通過点ではなく、香り高い文化の場として提供したいという理念からだという。東京ドーム約4個分の広さがあり、数えきれないほどのショップやレストランが並ぶこの巨大駅を1つの街と考えると、確かに美術館があるのも不思議ではない。その活動は、「近代美術の再発見」、「現代アートへの誘い」、「鉄道・建築・デザインとの出会い」を3つの柱として、幅広いテーマの企画展を年に4〜5回開催している。2016年からは、丸の内駅舎の歴史が分かる模型や写真資料が2階の回廊で常設展示され、100年間の変遷を伝えているほか、館内を巡りながら学芸員が東京駅の歴史を解説する「レンガ・タッチ&トーク」も展覧会ごとに2回ほど実施されている。

4. 三井記念美術館(東京都中央区)

日本を代表する企業グループの1つである三井グループ。そのルーツである三井家の祖、三井高利が松阪から江戸に出て、現在の日本橋本石町に三井越後屋呉服店を開いたのは1673年のことだった。江戸時代から続く長い歴史の中で三井各家が収集してきた日本や東洋の貴重な美術品の多くは寄贈され、現在は公益財団法人三井文庫・三井記念美術館が所蔵と公開を行っている。三井記念美術館の前身は中野区の新井薬師にあった三井文庫別館で、2005年の日本橋三井タワーの完成に伴い、隣接する三井本館に開設された(美術館の入り口はタワー側にある)。

現在の三井本館は2代目で、明治後期に建てられた旧三井本館は関東大震災で内部焼失の被害を受けたため解体。1929年に竣工した新本館には、三井グループ各社の本社機能が集約された。外観にはアメリカの新古典主義的なデザインが施され、ローマ風のコリント式列柱が壮麗な印象を与える。戦後は一部がGHQに接収されたが、占領が終了すると再び三井のオフィスビルとなり、1998年には優れた意匠と歴史的価値が評価されて国から重要文化財の指定を受けた。この三井本館の7階にある美術館にも、木製の重厚な腰壁やマントルピースなど、歴史を感じさせる意匠が各所に残されている。中でも、受付から展示前室を抜けたところに続く2つの展示室は特にクラシカルな雰囲気で、そこで粋を極めた茶道具や美術工芸品を鑑賞する時間はなんとも贅沢だ。また、美術館へと向かうエレベーターも外扉や内部に木が使われたシックなもので、矢印型の針で階数を示すレトロな方式なのも興味深い。

所蔵されている美術工芸品は茶道具を中心に、絵画、書跡、刀剣、能面、能装束、調度品まで幅広い。その数は約4000点にのぼり、「志野茶碗 銘卯花墻」や円山応挙の「雪松図屏風」などの国宝が6点、重要文化財が75点(三井文庫本館所管の1点を含む)、重要美術品が4点含まれる。さらには、国宝の茶室「如庵」の室内が原寸大で再現された展示ケースも見どころの1つ。三井家は、織田信長の実弟である茶人の織田有楽斎が京都に建てた如庵を、明治の終わり頃から昭和40年代まで所有していた。この名茶室は名古屋鉄道に売却された後、現在は愛知県犬山市に移築されている。三井記念美術館では、こうした日本屈指のコレクションによる館蔵品展のほか、外部から借用した美術品で構成する特別展を開催し、文化財の保存や研究活動を通じて芸術文化の発信に努めている。また、教育普及活動として実施されている「土曜講座」のセミナーや、ワークショップ・鑑賞会では、館蔵品や特別展についての知識を深めることができる。

5. 東京都庭園美術館(東京都港区)

歴史的建築を活用した美術館として、多くの人がまず思い浮かべるのは東京都庭園美術館(旧朝香宮邸)ではないだろうか。江戸時代に高松藩松平家の下屋敷があった白金台の御料地に、皇族である朝香宮鳩彦殿下が自邸を建設したのは1933年(昭和8年)。1925年のパリ万博開催時にフランスに滞在していた朝香宮夫妻が、当時全盛期だったアール・デコの様式美に魅了されたことがきっかけとなり、フランス人装飾芸術家のアンリ・ラパンやガラス工芸で有名なルネ・ラリックに主要な部屋の内装デザインが依頼された。今に残る香水塔や家具類など、直線的で幾何学的なモチーフを特徴とするアール・デコの粋をふんだんに取り入れた空間は、それ自体かげがえのない芸術品と言える。また、過度な装飾のないシンプルなモダニズム建築の本館は、当時の宮内省内匠寮(たくみりょう)が設計を担当している。

戦後、幸いにもGHQの接収を免れた旧朝香宮邸は、創建当時の面影を残したまま外務大臣、内閣総理大臣を歴任した吉田茂が公邸として使用。その後、1950年に西武鉄道に売却され、55年からは国の迎賓館として、のちに白金プリンス迎賓館として催事や結婚式、宴会などに利用されていた。そして、1981年の東京都への譲渡を経て、83年に東京都庭園美術館として開館。2011年の改修と新館の改築後、14年にリニューアルオープンし、その翌年に本館と茶室、正門、倉庫、自動車庫が国の重要文化財の指定を受けた。また、庭園美術館の名の由来になった広大な庭園には、芝庭、日本庭園、西洋庭園の3つのエリアがあり、四季折々の景観を楽しめる。正門から美術館の入り口まで、森の奥に入っていくようなアプローチは、豊かな緑に囲まれた美術館ならではの非日常的な体験だ。さらに、朝香宮鳩彦殿下が自ら「光華」と命名した日本庭園の茶室で、特別公開やさまざまな行事が実施されているのも見逃せない。

庭園美術館は、アール・デコ建築、庭園、そして展示される美術品の3つの美を味わうことのできる他に類を見ない空間で、そうした特性を生かした企画展を意欲的に展開している。その守備範囲は、装飾芸術をはじめ、品格ある部屋の意匠や調度品と対話するような現代アーティストの作品まで幅広い。これは、新館改築を機に運営方針に加えられた「新たな価値の創造」に基づくもので、以来、今日の視点を取り入れた展示を行っている。さらに、建築史的に意義深い建物の保存と活用の成果を目にすることのできる建物公開展も定期的に開催されている。

6. 朝倉彫塑館(東京都台東区)

台東区の谷中は江戸時代に寺町として栄え、幸いにも関東大震災や戦災による被害が多くなかったため、今も趣のある昔ながらの下町の風景が残るエリアだ。その谷中にある朝倉彫塑館には、この記事で紹介する美術館の中でも際立った特徴がある。それは、彫刻家の朝倉文夫自身が設計したアトリエと住居であったことだ。リアリティに徹する作風で知られ、肖像彫刻を多く手がけた朝倉は、明治末期の1907年に東京美術学校(東京藝術大学美術学部の前身)を卒業し、この地に小さな住居兼アトリエを構える。その後、制作のかたわら敷地の拡張や増改築を繰り返すなど、建築そのものを楽しんだ。現在の建物は1935年に建てられたもので、鉄筋コンクリート3階建ての建物と数寄屋造の日本家屋で構成される。朝倉の遺志で遺族が1967年から公開・運営していた建物は、1986年に台東区に移管されて台東区立朝倉彫塑館となり、2008年には敷地全体が「旧朝倉文夫氏庭園」として国の名勝に指定された。その後、2009年から4年半にわたる保存修復工事が行われ、2013年秋にリニューアルオープンしている。

黒い壁が特徴の建物正面を見ながら朝倉彫塑館に入り、最初の部屋に向かうと、天井高8.5メートルのアトリエ空間が広がる。展示されているのは、朝倉の代表作《墓守》(1910)や早稲田大学の象徴である《大隈重信像》(1932)、警察犬「スター号」の彫刻などだ。上述のリニューアル時には、大作の制作に用いられた電動の昇降台も修復された。アトリエの先には「五典の池」があり、朝倉自身が配した巨石(仁義礼智信を表す)と樹木が静謐な空間を作り出している。池の周囲には住居部分として応接や居間、茶室などがあり、どこからでも中庭の景観を目にすることができる。もう1つ見逃せないのが屋上庭園で、オリーブの木や四季咲きのバラなど、季節ごとの表情が楽しめる。この庭園はかつて、自然から学ぶための園芸実習場として活用されたという。

朝倉は自邸を「朝倉彫塑塾」として門戸を解放するなど、後進の指導にも熱心だった。また、無類の猫好きとして知られ、多いときには19匹を飼っていた。そうした猫たちをモチーフにした彫刻の数々には、愛猫家ならではの細やかな観察眼が表れている。そのほかにも、数寄屋部分やアトリエ棟の3階にある「朝陽の間」の内装、調度品から階段の手すりに至るまで、彫刻家・朝倉文夫の美意識が感じられる見どころは多い。なお、常設展示内でのテーマに沿った「特集」や特別展のほか、建築ツアー、バックヤードツアーなどのイベントも実施されている。ぜひとも細部までじっくり見てほしい空間だ。

7. アサヒグループ大山崎山荘美術館(京都府乙訓郡大山崎町)

京都府南部の大山崎町は、桂川、宇治川、木津川が合流する「三川(さんせん)合流」の地として、また、羽柴秀吉と明智光秀が山崎の戦いで対決した天王山で知られる。その天王山の南麓に立つのがアサヒグループ大山崎山荘美術館だ。大山崎山荘は大正から昭和初期にかけ、証券業をはじめ幅広い分野で活躍した関西の実業家、加賀正太郎の別荘として建設された(建設着手は1912年)。正太郎はニッカウヰスキーの創業にも参画し、晩年には同社株を親交の深かった朝日麦酒株式会社(現アサヒグループホールディングス株式会社)の初代社長、山本爲三郎に託した。この縁が現在の美術館へと受け継がれることになる。

正太郎と夫人の死後、数回の転売を経た山荘は、老朽化のため1989年に解体とマンションの建築計画が持ち上がった。しかし、地元住民を中心とした保存運動が起こり、京都府や大山崎町から要請を受けたアサヒビール株式会社が天王山麓の景観を保全するために山荘を買い上げ、修復のうえ美術館として蘇らせた。1996年に開館した美術館は、創建当時の姿に復元された本館のほか、安藤忠雄設計の地中館「地中の宝石箱」と、やはり安藤忠雄が手がけた山手館「夢の箱」で構成される。現在の本館は1932年頃に完成したとされ、イギリスのチューダー・ゴシック様式の特徴で、木の骨組みを見せるハーフティンバー方式が取り入れられている。本館と階段通路で結ばれた「地中の宝石箱」は周囲の景観に配慮した半地下構造で、常設展示されているクロード・モネの《睡蓮》連作に浸る贅沢な時間が過ごせる。2012年に完成した「夢の箱」は睡蓮が咲く池のほとりにあるが、そこはかつての主、加賀正太郎が蘭栽培に情熱を傾けた温室のあった場所だという。

アサヒグループ大山崎山荘美術館の所蔵品の中心は、河井寬次郎、濱田庄司、バーナード・リーチ、富本憲吉といった民藝運動の中心作家たちの作品群で、山本爲三郎が収集し、美術館に寄贈したコレクションだ。この運動の支援者だった山本は、1928年の御大礼記念国産振興東京博覧会に出展された柳宗悦らの「民藝館」を、博覧会終了後に大阪・三国の自邸に移築して「三國荘」と命名。初期民藝運動の重要な拠点となった。また、モネをはじめとする国内外の巨匠による絵画、テキスタイルや家具などの工芸品のほか、イサム・ノグチ、ジャコメッティなどによる彫刻を所蔵し、年数回の企画展も行われている。さらに、暖炉や壁面装飾、ステンドグラス等、本館内の隅々にある凝った意匠や、建物を取り巻く広大な庭園も見逃せない。特に、天気の良い日に喫茶室のテラスから庭園や遠くの山々を望む眺めは格別で、ゆったりとカフェタイムを楽しむことができる。

8. 京都芸術センター(京都府京都市中京区)

京都市の中心部、四条烏丸の交差点からほど近い京都芸術センターは、かつての小学校の校舎にある。それは1869年(明治2年)に開校した明倫小学校で、1931年(昭和6年)に現在残る鉄筋コンクリート造の建物に改築された。当時流行していたアール・デコやスパニッシュ様式を取り入れたデザインで、赤みを帯びたクリーム色の外壁やオレンジ色のスぺイン風屋根瓦が、異国風ながら温かみのある雰囲気を醸し出している。また、正門から正面に見える建物の屋根部分は、祇園祭の山鉾を模していると言われる。これは、明倫小学校の学区内には山鉾巡行を担う「山鉾町」が多いからだという。

明倫小学校は1993年に統廃合のため閉校したが、2000年に芸術文化振興の拠点施設として整備・再生された。その背景となったのは、建物の姿をできるだけそのまま残しつつ、市民が利用できる施設にしてほしいという地域住民からの要望だった。一方では、京都ならではの芸術分野の課題もあった。1つは、市内にはいくつもの美術・芸術大学があるが、卒業後の制作場所に困るケースが多いこと。もう1つは演劇など舞台芸術作品の稽古場不足だ。1990年代の京都は、京都市立芸術大学の学生を中心に結成され、世界的に活動していたマルチメディア・パフォーマンス・アート集団「ダムタイプ」のほか、岸田國士戯曲賞受賞作家の松田正隆などを輩出した小劇場演劇の興隆期だった。そうしたニーズを受け、若いアーティストを中心とした芸術活動の支援、芸術文化に関する情報の収集・発信、作家同士や作家と市民の交流を促進する場として、京都市が京都芸術センターを開設。以来、公益財団法人京都市芸術文化協会が(2006年以降は指定管理者として)、施設の管理運営を行っている。

元校舎だったセンターの建物は、グラウンドを囲んで西館、南館、北館に分かれている。西館には見事な折上格天井のある78畳敷きの大広間やモダンな印象の講堂があり、各種イベントに使われる。北館の特徴は大きなスロープで、上部がアーチ状の窓や丸窓などの意匠が印象的だ。また、廊下に沿って並ぶかつての教室は、それぞれ稽古場や制作室として使われている。南館には制作室のほか、図書室や情報コーナー、カフェ、ギャラリーなど、誰でも日常的に利用できる施設が並ぶ。さらに、屋上には1931年の改築時に作られた和室があり、茶会などのイベントに使われている。どこか懐かしさを感じる古い小学校の建物で行われる現代美術の展覧会やダンス、演劇、伝統芸能の公演は、鑑賞者にとってもアーティストにとっても、ほかでは味わえない体験と言えるだろう。なお、制作室は年2回の募集で、選考のうえ使用者が決定される。また、国内外のアーティストを招聘・派遣するアーティスト・イン・レジデンスのプログラムも運営している。

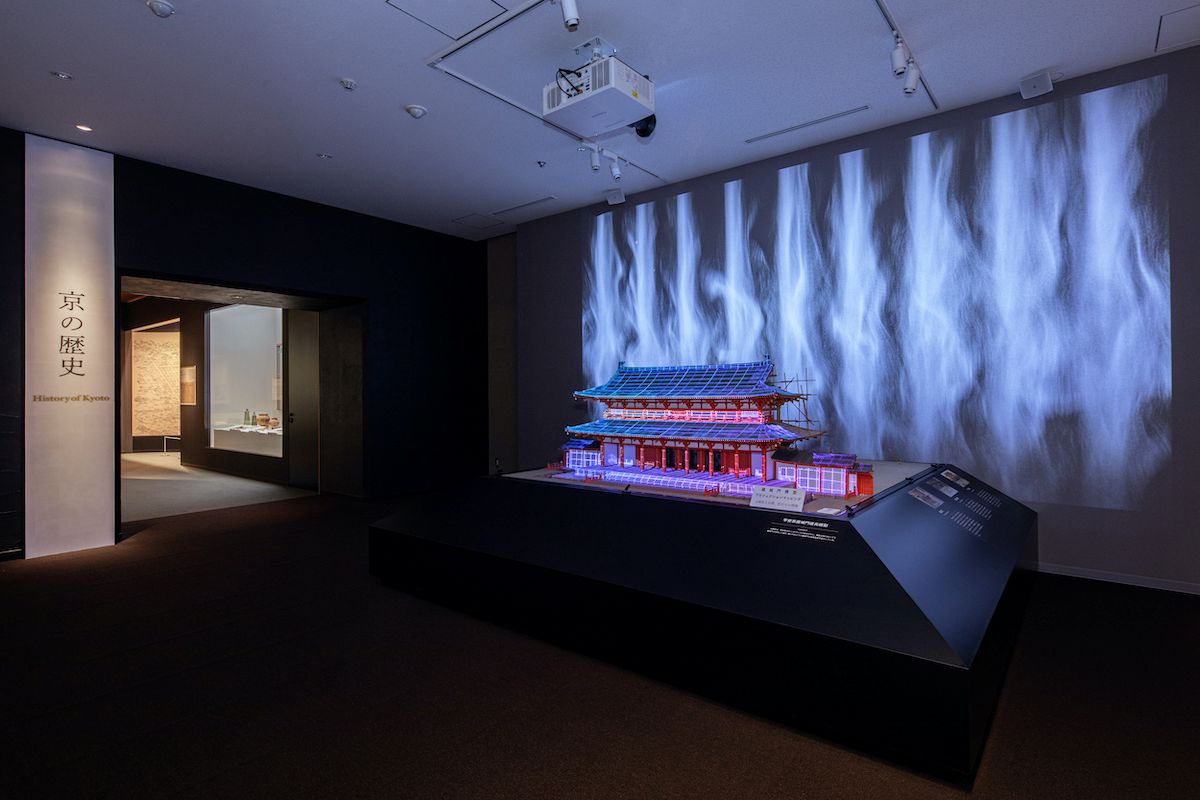

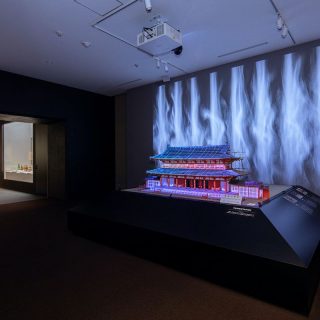

9. 京都文化博物館(京都府京都市中京区)

スタイリッシュな雑貨店やセレクトショップ、飲食店が並ぶ京都の三条通で、寺町通から烏丸通の間にはいくつものレトロ建築が残っている。中でも、ひときわ堂々とした外観を誇るのが京都文化博物館の別館だ。近代化に邁進した明治時代らしいレンガ造りの建物は、日本近代建築の父と呼ばれる辰野金吾と、その弟子である長野宇平治の設計で1906年に竣工した。赤いレンガに白い花崗岩のラインが鮮やかなコントラストを見せる特徴的なデザインは、「辰野式」と呼ばれている。この新築の建物に移転してきたのが日本銀行京都出張所(のちの京都支店)で、1965年に再移転するまで約60年にわたり利用されていた。その後、財団法人古代學協會が所有する平安博物館として運営され、1969年には国の重要文化財の指定を受けている。1986年に京都府に寄贈されて修理・復元が行われ、88年に京都文化博物館の別館として公開された。

内部は、吹き抜けの高い天井まで届く柱などの落ち着いた木の色合いと、白い漆喰の壁がクラシックで上品な雰囲気を醸し出している。かつては銀行業務を行う営業室で、現在はホールとして使われているこの場所の床は天然由来の素材であるリノリウム張り。建設当時はまだ日本になかったため、はるばるドイツから輸入した。また、ここで仕事をする人が動きやすいようにという配慮で、継ぎ目がないという。館内に入ったところにある客溜まりと営業室を隔てるカウンター上のスクリーンや、2階の回廊部分、格子状の天井などには、日本の中央銀行らしい格調高さが感じられる一方、かつての姿を忠実に再現した照明器具が柔らかな光で温かみを加えている。特徴的なのは天井にある四角い格子状の窓で、一見電気照明のようにも思えるが、実際は屋根から突き出したドーマー窓という小窓から自然光を取り入れている。

営業棟の背後には渡り廊下でつながれたレンガ造りの金庫棟があり、その間の中庭は休憩スペースに、金庫棟の一部は喫茶室になっている。また、営業棟の北側にある博物館の本館にも廊下で移動できる。1988年に開館した本館は、京都の歴史と文化を総合的に紹介する場と位置付けられ、資料や作品を用いて1200年の歴史を分かりやすく紐解く博物館、京都ゆかりの美術工芸展示、京都にまつわる映像資料や名作映画を上映するフィルムシアターがある。さらに、幅広いテーマを取り上げた特別展が年間を通じて開催されるほか、江戸時代末期の京の町家を再現した「ろうじ店舗」でショッピングや食事ができるなど、多様な楽しみ方ができる。なお、別館のホールでも展覧会や音楽会などの催事が行われるが、イベントがないときも自由に入館・見学できる。

10. ラビットホール別館 福岡醤油蔵(岡山県岡山市)

3年に1度、世界的な現代アーティストの作品を街の中で展示する「岡山芸術交流」で注目される岡山市。そこに2025年4月、新たにオープンしたのが「THE RABBIT HOLE / ラビットホール」という名の現代美術館だ。設立者の公益財団法⼈⽯川⽂化振興財団で理事長を務める⽯川康晴は、日本有数のアートコレクターとして知られる実業家であり、岡山芸術交流の総合プロデューサーでもある。このラビットホールの別館に位置付けられている福岡醤油蔵は、芸術エリア、食文化エリア、教育エリアからなる複合施設で、それぞれ、現代アートの若手作家の個展を行うギャラリー、日本の茶文化を再定義した茶房・店舗「SABOE OKAYAMA」、障害や学校生活に不安を持つ子供や保護者の支援を行う「なる塾」がある。

福岡醤油蔵はその名の通り、明治時代に建てられた醤油製造の蔵で、市民銀行の窓口としても使われていた。日本三名園の1つである岡山後楽園に近く、周辺には明治から大正時代の面影が残る。建物は修復と耐震補強ののち2021年からギャラリーとして利用されてきたが、前述のようにラビットホールの開館に伴い別館としてリニューアルされ、明治期にできた主屋がギャラリー、昭和初期に建てられた離れが茶房として使われている。ギャラリーの外観は黒の漆喰壁が特徴で、白漆喰の縦格子が特徴の虫籠窓(むしこまど)がアクセントになっている。入り口にかけられた白い暖簾にも黒い福岡醤油蔵のロゴが染め抜かれ、伝統的建築でありながらモダンさが感じられる。中に入って右側の展示室では、もとあった2階の床が取り払われているので、天井の梁を見ることができる。また、レセプションの奥には、かつて醤油作りが行われていた地下階に降りる石の階段があり、下に向かって右側に石垣の遺構が残っているのも興味深い。この広々とした地下展示室と1階の展示室では、現在、人気アーティスト、ライアン・ガンダーの個展「Together, but not the same」が行われている(終了日未定)。

なお、ラビットホールという不思議なネーミングはライアン・ガンダーによるもので、『不思議の国のアリス』のアリスが落ちてしまうウサギの穴にちなんだもの。鑑賞者がアートを通じて新しい世界を見つけてほしい、という思いが込められているという。また、ラビットホールも1990年代にできた建物を再利用している。実業家、林原家のゲストハウスとして建てられ、近年は岡山映像ライブラリーとして使われていたものを、ルイ・ヴィトンの店舗や青森県立美術館の設計、京都市京セラ美術館のリニューアルを手がけた建築家の青木淳が改修した。ここでは、フィリップ・パレーノやマーティン・クリード、ヤン・ヴォーをはじめ、先端的なアーティストの作品を集めた「イシカワコレクション展:Hyper real Echoes」が3年間の期間で継続展示されている。