隈研吾が手がけた美術館15選──多様な素材で自然との融合を追求し続ける建築家

国宝が静かな存在感を漂わせる凜とした展示空間から、高層ビルの足下を彩る庭のようなアートスペースまで、隈研吾が国内外で手がけた美術館は多彩な顔を見せる。そこに共通するのは、構造物の内に閉じることなく、地域の歴史も含めた美術館を取り巻く外界とのつながりや融合を意図した設計だ。環境や資源など、自然に対する柔軟な思考を感じさせる隈の美術館から15館を厳選して紹介しよう。

- 1. 勤美術館(2024)/台湾・台中

- 2. UCCA陶美術館(2024)/中国・宜興市

- 3. Engawa –カルースト・グルベンキアン財団美術館(2024)/ポルトガル・リスボン

- 4. オーディウム(2024)/韓国・ソウル

- 5. アルベール・カーン美術館(2022)/フランス・ブローニュ=ビヤンクール

- 6. 角川武蔵野ミュージアム(2020)/所沢市東所沢

- 7. オドゥンパザル近代美術館(2019)/トルコ・エスキシェヒル

- 8. V&Aダンディー(2018)/スコットランド・ダンディー

- 9. COMICO ART MUSEUM YUFUIN(本館:2017年、新館:2022年)/大分県由布市

- 10. 富山市ガラス美術館(2015)/富山県富山市

- 11. マルセイユ現代美術センター(2012)/フランス・マルセイユ

- 12. 知美術館(2011)/中国・成都市

- 13. 根津美術館(2009)/東京都港区

- 14. サントリー美術館(2007)/東京都港区

- 15. 長崎県美術館(2005)/長崎県長崎市

世界的に活躍する日本人建築家の作品の中でも、街中で目にする機会が多いのは隈研吾の建物ではないだろうか。2019年に開業した国立競技場や、山の手線で約50年ぶりに新設された高輪ゲートウェイ駅(デザインアーキテクトとして参画)のような大規模プロジェクトのほかにも、日本各地に隈の手がけた公共建築や住宅、ホテル、商業施設がある。それと気づきやすいのは、インスタ映えするスターバックスの1つとして知られる太宰府天満宮表参道店のように、木を多用していることにあるだろう。

しかし、隈が用いている素材は木だけではない。竹、紙、石、土といった自然素材からガラスやアルミなどの工業製品までが効果的に活用されているのは、この記事で紹介する美術館からも見て取れる。隈建築の特徴の1つは、こうした素材と向き合い続け、その活かし方を考え続けてきたことにあるのではないだろうか。また、特に美術館において重要な自然光の取り入れ方に、さまざまな工夫が凝らされているのも印象的だ。

隈が建築家を志すきっかけとなった丹下健三設計の国立代々木競技場(1964年開業)も、その斬新な造形美もさることながら、大空間における自然光の効果が秀逸だ。希望の道に進み、1990年に隈研吾建築都市設計事務所を設立した隈は、97年に宮城県登米町の伝統芸能伝承館森舞台で日本建築学会賞を受賞。国内外で膨大な数のプロジェクトを進めるかたわら、慶應義塾大学や東京大学などの教授を歴任するなど、精力的に活動している。

その実績が評価され、2009年にフランス芸術文化勲章オフィシエ、19年に紫綬褒章、24年に日本芸術院賞・恩賜賞、そして今年4月にルイス・I・カーン賞(*1)を受賞。2021年には米タイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた。また、『日本の建築』、『隈研吾 オノマトペ 建築 接地性』、『全仕事』、『建築家になりたい君へ』、『対談集 つなぐ建築』、『負ける建築』など多数の著書がある。

*1 ルイス・I・カーンは20世紀のアメリカを代表する建築家・都市設計家。同賞は、建築分野に多大な貢献のあった個人を表彰するもので、ペンシルベニア州フィラデルフィアの建築デザインセンターから毎年授与される。

以下、自然との共生や融合を思索し続ける隈が手がけた美術館から15館をピックアップし、完成年の新しいものからさかのぼる形で見ていこう。

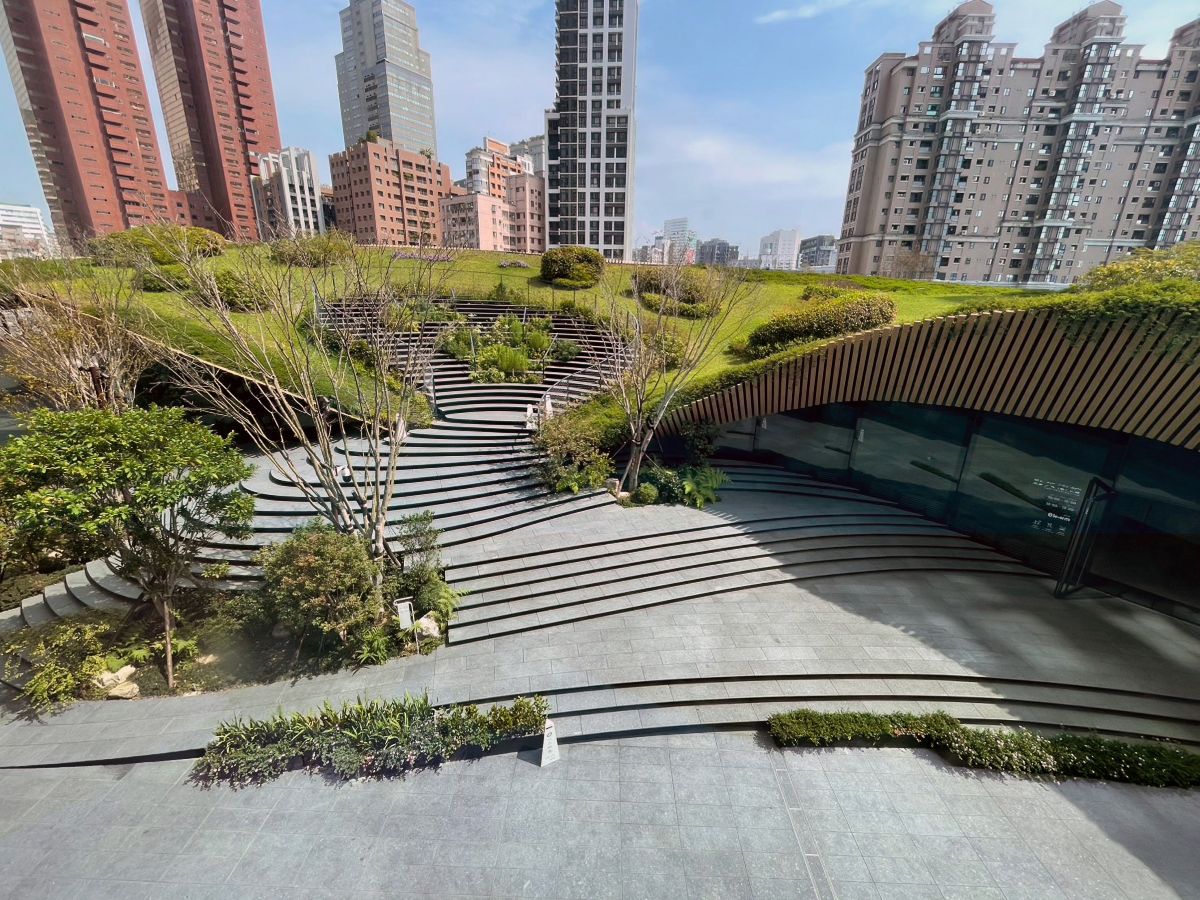

1. 勤美術館(2024)/台湾・台中

台湾第二の都市、台中には、勤美草悟と呼ばれる人気のエリアがある。自然と文化、そしてショッピングを楽しめるこの「都市型自然地域」に位置する勤美術館(CMP INSPIRATION)は、美術館、店舗、飲食スペースが集まる複合施設だ。金属加工を中心とする企業、CMPグループの財団によって設立され、オープニング時には日本を代表するデザインオフィスNENDOのキュレーションによる展覧会が行われた。美術館は大部分が地下に埋められ、軒を低く抑えることで建物の圧迫感を軽減し、屋根と地面の一体化が図られている。屋根はさまざまな植栽で緑に彩られ、軒先を覆うツタによって建築と自然が柔らかにつながった印象を受ける。また、地下へ向かう螺旋階段、壁や床などの曲線が、都市の中の自然を感じさせてくれる。

2. UCCA陶美術館(2024)/中国・宜興市

UCCA陶美術館(UCCA Clay)は、北京を拠点とするUCCA(ユーレンス現代美術センター)が運営する4つ目の美術施設。紫砂茶器の生産地として知られ、「陶都」と呼ばれる江蘇省宜興市で、中国現代陶芸の振興と国際的な文化交流を目的に設立された。逆シェル構造の屋根を持つ山のようなデザインは、北宋の政治家・文人の蘇東坡が愛した蜀山や、600年間現役で使われている龍窯(登り窯)から着想を得ている。ファサードに用いられている紫砂を思わせる色調の陶板は地元の職人と共同で開発したもので、凹凸や釉薬によるグラデーションにはさまざまな表情が感じられる。また、建物にアーチ状の孔が開いた橋のような構造によって周囲の陶器工場や運河が見通せ、美術館とひとまとまりの景観が生み出されている。

3. Engawa –カルースト・グルベンキアン財団美術館(2024)/ポルトガル・リスボン

アルメニア人の石油王で慈善家のカルースト・サルキス・グルベンキアンは、世界有数の美術コレクターとして、レンブラントや印象派、日本や中国などの東洋美術、ルネ・ラリックのガラス作品などを幅広く収集。その遺言により1956年に設立されたグルベンキアン財団の美術館、CAM(Centro de Arte Moderna)の大改修を隈研吾が監修した。ゆるやかな曲線の屋根が印象的な新棟のテーマは、「建築と自然が調和するシームレスな融合」で、日本家屋において内と外をつなぐ空間である縁側の概念が取り入れられている。新しい通路を設け、庭園の周囲の古い塀を低くすることでアートと庭園の自然、そしてリスボンの街とのつながりが強まり、来館者が庭を通って美術館に出入りする移動の自由度が拡大されている。

4. オーディウム(2024)/韓国・ソウル

「音を五感で楽しむミュージアム」である韓国・ソウルのオーディウムは、19世紀の蓄音機から現代の音響システムまで、約150年にわたって進化してきた音響機器を展示。貴重なオーディオコレクションなど、視覚的な展示で音の歴史を学ぶだけでなく、音、光、風、香りなど、すべての感覚を体験できる空間だ(観覧は要予約)。建物の外観にはアルミニウムのパイプがランダムに配置され、自然で美しい光の反射が作り出されている。一方、展示室の内部には木材や布が用いられ、反響や吸音が計算された空間が実現された。特に木の幅をランダムに変えた「ウッドドレープ」仕上げでは、木材の柔らかさとナチュラルさが強調されている。なお、同館はこの5月、ユネスコの国際建築賞であるベルサイユ賞で、2025年の「世界で最も美しい美術館」の1つに選定された。最優秀賞の発表は12月に行われる。

5. アルベール・カーン美術館(2022)/フランス・ブローニュ=ビヤンクール

アルベール・カーンは19世紀から20世紀にかけ、フランスの実業家、銀行家、慈善家として活躍した人物。自らが設立した「地球映像資料館」の一環として、日本を含む世界各国の7万2000点にのぼるオートクローム(初期のカラー写真技術)画像や18万メートルを超すフィルムなど、貴重なアーカイブを残している。パリ西郊、ブローニュの広大な邸宅には数々の庭園が作られ、その中には造園家の高野文彰による本格的な日本庭園もある。これらの庭園との調和を意図して設計されたのが、2022年にリニューアルオープンした美術館だ。都市側にはアルミが主体、庭園側は木を主体とした外壁が用いられ、それらがミックスされた部分もあり、異なる環境に柔軟に適合する「生物的なスキン」を意図した外観になっている。

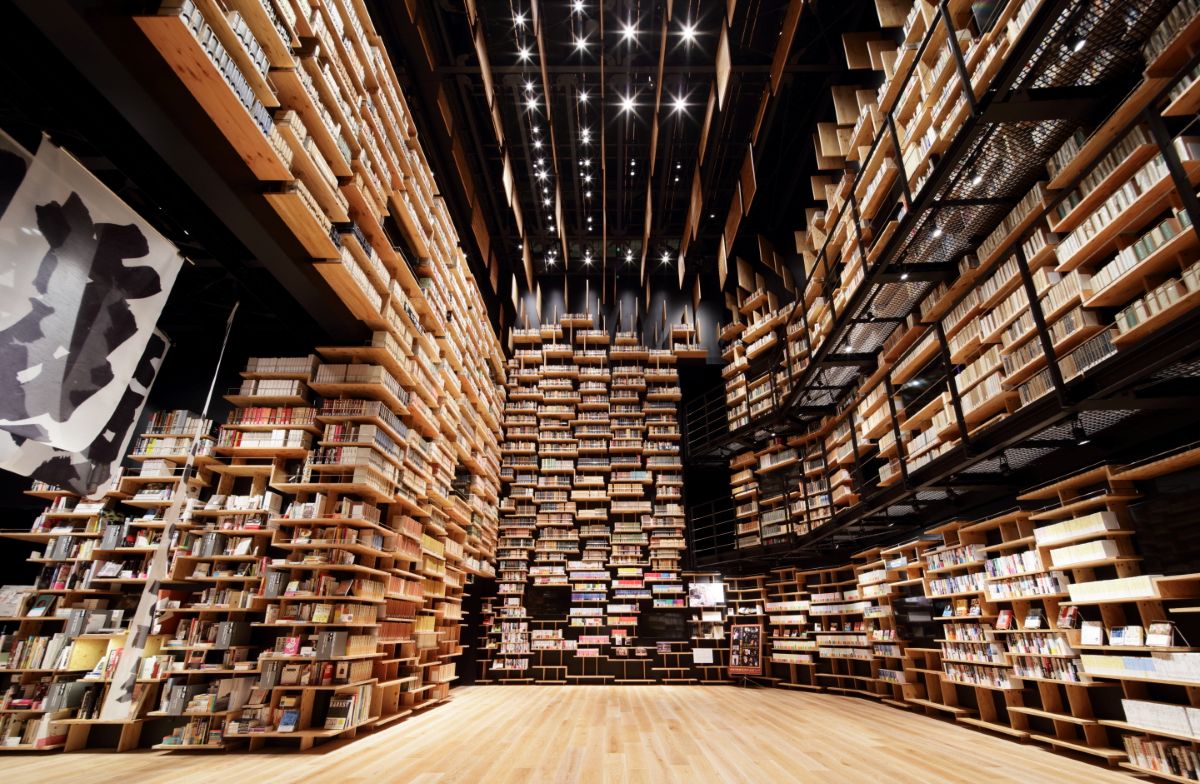

6. 角川武蔵野ミュージアム(2020)/所沢市東所沢

美術館・博物館・図書館が融合した新しいコンセプトの文化複合施設として設立された角川武蔵野ミュージアム。外壁には黒と白の斑が入り混じる厚さ7センチもの花崗岩の板材が2万枚使用され、巨大な岩壁が上に行くほど広がった多面体の形状は迫力満点だ。このミュージアムに、隈はデザイン監修として関わっている(設計・施工は鹿島建設)。内部は、現代アートのようなハイカルチャーと、アニメなどのローカルチャーの二項対立を超越した未来的迷宮としてデザインされ、従来にないミュージアム体験が提供される。自然、科学、アート、博物、服飾、環境、社会など、物語を持つ全てのものを対象とした幅広い企画展示が特徴で、中でも高さ8メートルの本棚に囲まれる本棚劇場は圧巻。ここでは、さまざまなテーマでのプロジェクションマッピングが楽しめる。

7. オドゥンパザル近代美術館(2019)/トルコ・エスキシェヒル

オドゥンパザル近代美術館は、トルコ東部の古都で、学園都市でもあるエスキシェヒルの旧市街に開館した私設美術館。実業家でアートコレクターのエロル・タバンジャと妻のイディルによるトルコ近現代アートのコレクション展示のほか、企画展も開催している。所蔵品はトルコ人作家に加え、四代田辺竹雲斎やジュリアン・オピー、サラ・モリスなど約1000点にのぼる。オドゥンパザルとは「木の市場」の意味で、美術館はその名の通り、かつて材木市場だった地域に位置している。2、3階建ての住宅が並ぶ旧市街に調和するよう、小ぶりな箱の集合体として設計された美術館には木材がふんだんに使用され、温かく、ヒューマンな雰囲気を醸し出している。

8. V&Aダンディー(2018)/スコットランド・ダンディー

ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)の分館、V&Aダンディーは、スコットランド北部の都市ダンディーのウォーターフロントにある。V&Aや世界各国の美術館のデザインコレクションを展示するスコットランド初のデザインミュージアムとして設立された同館は、北海へと流れ込むテイ川に建築の一部が張り出す設計で、川という地形的要素と建築の融合が見どころになっている。その形状はスコットランドのオークニー諸島の崖に着想を得たもので、棒状のプレキャストコンクリートを角度を変えながら積み重ね、微妙な捻れと陰影を作り出した。また、建物を水平に貫通する特徴的な「孔」は、倉庫街で分断されていたダンディーの街とウォーターフロントの再接続を意図している。

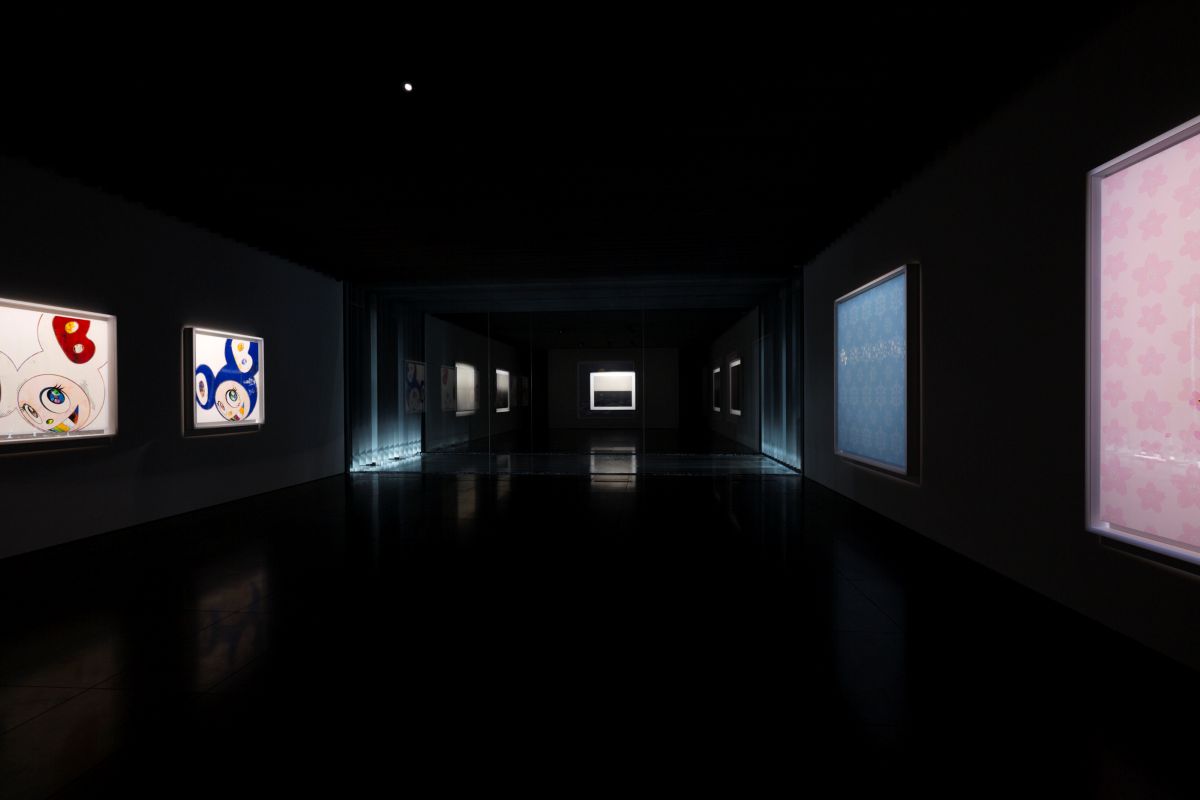

9. COMICO ART MUSEUM YUFUIN(本館:2017年、新館:2022年)/大分県由布市

大分を代表する温泉地、由布院に建つ現代アート美術館。小規模ながら、2022年には新館が増築され、草間彌生、宮島達夫、杉本博司、村上隆、奈良美智、名和晃平、森万里子といった日本の人気アーティストの作品をコレクションしている。展示される現代アートと由布院盆地を囲む山々の双方を引き立てるため、建物を黒い焼杉で覆い、展示室の一部には白色系の和紙が内壁材として用いられるなど、全体を通してシックな佇まいなのが特徴。新館は勾配屋根が特徴で、その鋭角的な斜めの面が、水平的な印象の本館とのコントラストを生み出している。なお、やはり隈が設計した1棟貸しの宿泊施設「COMICO ART HOUSE YUFUIN」を利用すれば、建築と現代アート、由布院の自然をゆっくり味わうことができる(美術館の観覧は事前予約制)。

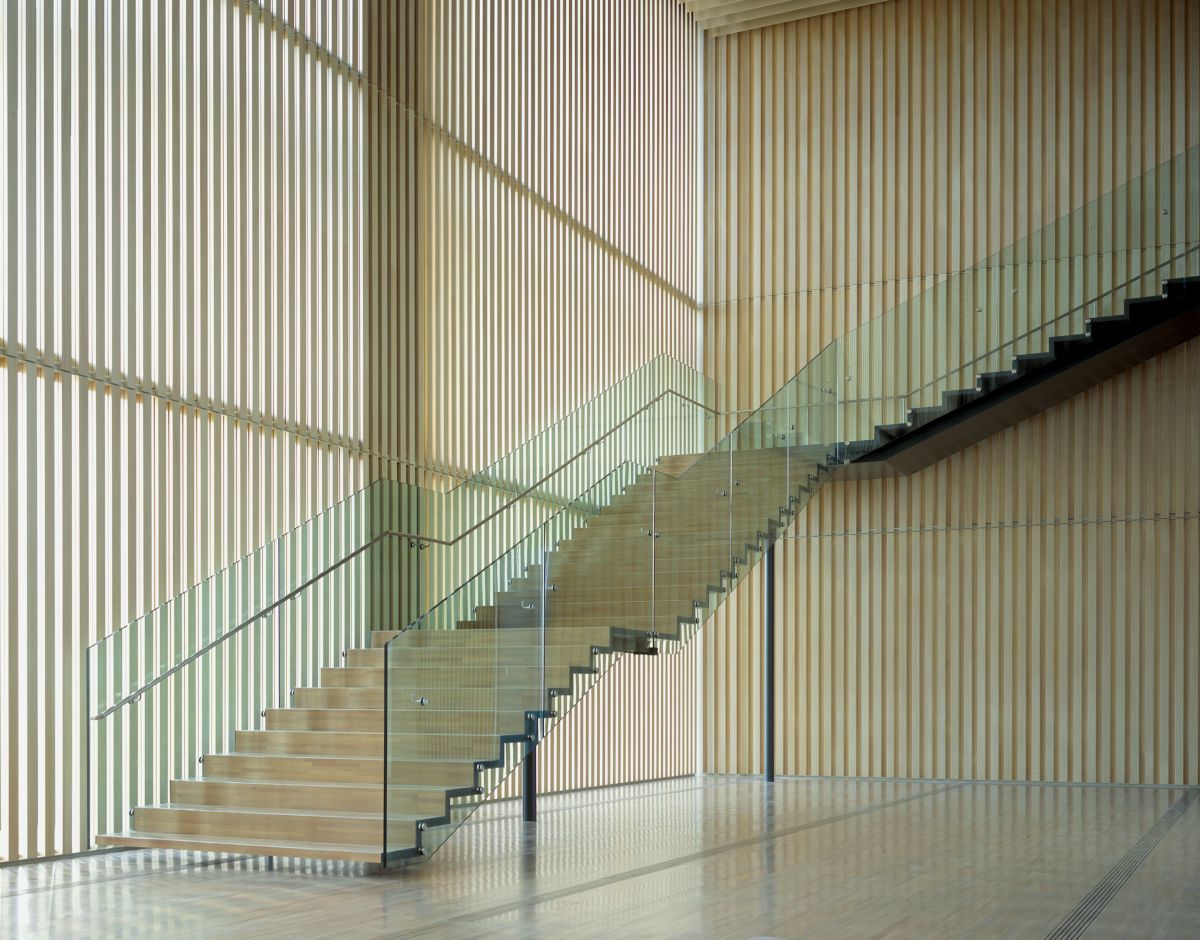

10. 富山市ガラス美術館(2015)/富山県富山市

富山市ガラス美術館は、富山市立図書館や銀行、カフェが入居する複合施設「TOYAMAキラリ」にオープンした。以来、伝統ある薬売りに由来する薬ビンの製造から発展した「ガラスのまち」富山を象徴する美術館として、多様なガラスアート作品を展示。国内外のガラス作家を取り上げた企画展も意欲的に開催している。建物のファサードはガラス、アルミニウム、石が、さまざまな角度で光を反射し、「キラリ」の名の通りの美しい景観を生み出している。内部に入ると目を奪われるのは、大きな天窓から差し込む斜めの光だ。この角度は南からの自然光を有効に分配するためのもので、その周囲には地元産の杉のムク材の板、ガラス、鏡が並び、柔らかくあたたかい光で美術館と図書館を包みながら一つに融合させている。

11. マルセイユ現代美術センター(2012)/フランス・マルセイユ

1982年に設立されたフランスのアート財団、FRAC(Fonds Régional d’Art Contemporain:地域現代美術基金)の拠点施設の1つであるマルセイユ現代美術センターは、700人のアーティストによる1500点以上の充実したコレクションを所蔵。現代アートの創造と普及の支援活動を、プロヴァンス=アルプ=コートダジュール地域、フランス全体、そして国際的なレベルで行い、定期的に特別展やイベントを開催している。同センターの外壁にはエナメルガラスが用いられ、それを微妙に異なる角度で取り付けることで、地中海のまばゆい日差しを柔らかな印象に変えている。2本の道路に挟まれた三角形の敷地に建てられた美術館は、マルセイユ独特の路地をスパイラルとして立体化した構造だ。閉じた箱状の施設ではなく、外へと開かれた美術館というコンセプトは、空中テラスで行われるアートの制作や展示にも反映されている。

12. 知美術館(2011)/中国・成都市

知美術館(Zhi Art Museum)は、中国四川省成都の郊外、新津にある私設美術館。光と水をテーマとした同館は、「道は自然に法る」という東洋の哲学を体現するものだ。建物の外壁に使用されているのは、伝統工法で作られた明るいグレーの瓦をステンレスのワイヤーで固定したスクリーン。透過性と軽やかさのあるスクリーンをまとい、水盤に囲まれた建物は禅の美を感じさせる。ザオ・ウーキー(趙無極)や草間彌生をはじめ、中国・アジアの作家から欧米の新進アーティストまで、現代アートの作品を幅広く所蔵するほか、さまざまなテーマに取り組む企画展も充実している。中庭では、四季折々の自然とアートインスタレーションを楽しむこともできる。

13. 根津美術館(2009)/東京都港区

根津美術館は、実業家で茶人でもあった初代根津嘉一郎が蒐集した日本と東洋の古美術品を保存し、展示する美術館として1941年に開館。絵画、彫刻、書蹟、工芸など、2025年3月末時点で7630件を数えるコレクションには、国宝7件、重要文化財93件、重要美術品95件が含まれている。中でも、毎年春に公開される尾形光琳の《燕子花図屏風》(国宝)は人気が高い。2009年に隈の設計で建て替えられた現在の建物はシャープな切妻屋根が印象的で、大きなガラスの開口部によって展示空間が緑豊かな庭園と一体化し、美術品と建築と庭の融合が図られている。また、正門から美術館入り口に続くアプローチは、孟宗竹の植え込みと丸竹の壁に囲まれ、都市の喧騒から切り離された静けさを演出している。

14. サントリー美術館(2007)/東京都港区

「生活の中の美」を基本理念とするサントリー美術館は、1961年11月に東京・丸の内で開館。75年の赤坂移転を経て、2007年に六本木・東京ミッドタウンに移転開館した。設立時に収集を開始したコレクションは、日本の古美術から東西のガラスまで現在約3000点で、国宝1件、重要文化財17件が含まれる。隈は人の心を癒す静かな空間を目指し、「都市の居間」としての心地良い展示スペースを設計。ファサードに白いセラミックパネルの垂直のルーバーを使い、内側には光をコントロールする可動式スクリーンが設けられている。光の状態をさまざまに調節できるこの仕様は、日本の伝統的な無双格子をヒントにしたもので、意匠に木と和紙を用いた館内は柔らかな光に満ちている。

15. 長崎県美術館(2005)/長崎県長崎市

今年開館20年を迎えた長崎県美術館は、世界的にも珍しい運河を挟んだ美術館。東西に分かれた敷地にある2つの棟は「橋の回廊」と呼ばれるブリッジでつながれ、一体感が醸し出されている。また、運河に向けて開かれた展示空間は、水や風が流れる屋外の自然とアートとの融合を、屋上庭園は隣接する長崎水辺の森公園との緑の連続性を感じさせる。同館の収蔵品の特色は、「長崎ゆかりの美術」や「須磨コレクションを起点とするスペイン美術」。特に、15世紀からピカソやダリなど現代に至るスペイン美術は、東洋有数のコレクションだ。また、長崎ゆかりの作家や注目の現代アーティストなどを取り上げた、多彩な企画展も行っている。