#草間彌生

草間彌生は、水玉模様や前衛的なインスタレーションで世界的に知られる日本の現代美術家。1929年生まれで、長年にわたり革新的な活動を続け、国内外で高い評価を得てきた。2017年、東京に草間彌生美術館が開館。

概要

幼少期から幻覚・幻聴に悩まされ、それらの体験を絵画制作に昇華させた草間彌生は、松本市出身の前衛芸術家である。10歳頃から水彩や油彩で幻想的な作品を描き始め、次第に網目模様や水玉模様といったモチーフを反復させる独自の作風を確立した。こうした反復と増殖による「自己消滅」の追求は、草間の芸術哲学の核となっている。

1957年に単身渡米した草間は、1959年から巨大なキャンバスに網目模様を描く《Infinity Net(無限の網)》シリーズの制作を開始し、ニューヨークの前衛芸術シーンで頭角を現した。ニューヨーク滞在中には、日用品に無数のソフトな突起物を貼り付けたオブジェや、大型の鏡を用いたインスタレーションを相次いで制作し、ハプニング(前衛的パフォーマンス)も敢行するなど多彩な活動で注目を集めた。

1960年代にはクレス・オルデンバーグやアンディ・ウォーホルらとの交流を持ち、草間のソフト・スカルプチュア(軟質彫刻)は周囲のアーティストにも影響を与えたとされる。1966年、第33回ヴェネツィア・ビエンナーレでは招待を受けていないにもかかわらず、自費で会場に銀色の球体を並べた《ナルシスの庭》を発表し、伝説的なゲリラ展示を行った。その後1973年に日本へ帰国してからも制作に没頭し、小説や詩の発表など表現の幅を広げた。

1990年代に入ると草間の再評価が進み、1989年にニューヨークで開かれた回顧展が「復活劇」として大きな成功を収めた。これを契機に国際舞台への復帰を果たし、1993年のヴェネツィア・ビエンナーレでは日本館代表アーティストに選出され、鏡張りの部屋にカボチャのオブジェを配置したインスタレーションを発表した。以降、世界各地で個展や大型展示が開催され、日本国内でも大規模展覧会が巡回するなど、その名声は不動のものとなった。

2000年代以降も創作意欲は衰えず、2009年からは鮮烈な色彩の大型絵画群《わが永遠の魂》シリーズの制作を開始し、生涯にわたるテーマである「自己消滅」と「愛」を描き続けている。2017年には東京・新宿に草間彌生美術館が開館し、自ら「生涯最大の感激」と述べた。近年も精力的で、世界各地の美術館で回顧展が開催されるほか、ルイ・ヴィトンとのコラボレーションではニューヨークや東京などの店舗に大胆なインスタレーションを出現させSNSでも話題を呼んだ。草間の半生を追ったドキュメンタリー映画『草間彌生∞インフィニティ』(2018年公開)も製作されており、その創作の軌跡を見ることができる。

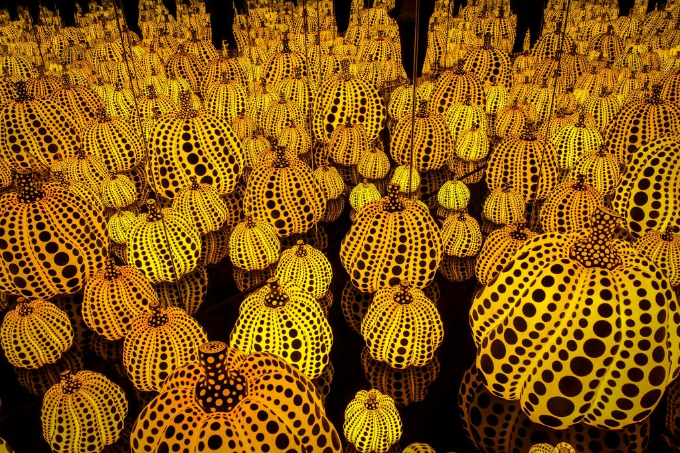

また、水玉模様とカボチャのモチーフは草間彌生の代名詞ともなっており、香川県直島のベネッセハウスに常設展示されている《南瓜》は、海に突き出た桟橋の上に設置された巨大なカボチャの彫刻。黄色地に黒の水玉模様が施されたこの作品は直島のシンボルとなっており、2021年の台風で破損した後に復元されたことも記憶に新しい。網目模様と水玉模様の反復は草間芸術の象徴であり、彼女は「前衛の女王」「水玉の女王」とも称される。自身の幻視体験から生まれた無限の連鎖模様は、見る者を没入させる迫力と独自の美を放ち、現代アートにおける唯一無二のスタイルを築き上げた。

作風

草間彌生の作品は、一貫して強迫的とも評される反復表現と没入型の空間演出によって特徴付けられる。幼少期からの幻覚体験に由来する水玉(ドット)や網目(ネット)のモチーフは、キャンバスから立体物、部屋一面に至るまで増殖し、世界を覆い尽くすかのように配置される。これらの反復模様は「自己消滅(Self-Obliteration)」という草間独自の思想に基づき、自我を無限に拡張し他者との境界を溶解させる試みでもある。

ニューヨーク時代に発表した《無限の網》シリーズでは、キャンバス全面を単色の網目で埋め尽くす描画によって、瞑想的かつ無限空間の錯覚を生み出した。また、1960年代半ばから制作する鏡張りのインスタレーション《無限の鏡の間》シリーズでは、鏡と照明を組み合わせた密閉空間を構築し、鑑賞者が内部に入り無限反射する像に囲まれるという没入体験を可能にした。こうしたインスタレーションは「体験する芸術」として現代美術の一ジャンルを開拓し、世界各地で行列を生むほどの人気を博している。

草間の作品にはポップアートやミニマリズム、シュルレアリスムなど多様な潮流との接点が指摘されるが、その根底にある反復と執念の表現は極めて個人的な内面から発しており、狂気と純粋さが同居する独特の美学を形作っている。近年の大型絵画では原色を多用し、生物的なモチーフや顔のような図柄を幾重にも重ねた幻想的世界を展開しており、平面と空間の双方で「無限」を追求する姿勢は現在も一貫している。

代表作

《無限の網》シリーズ(1959年〜) – 白を基調とした単色の絵具で網目模様をキャンバス全面に描いた連作絵画。草間の代名詞となった初期代表作。

《無限の鏡の間〈ファリーズ・フィールド〉》(Infinity Mirror Room - Phalli's Field)(1965年) – 室内全面に鏡張りを施し、床一面に赤い水玉模様の突起物を生やしたソフト・スカルプチュアを配置した最初期のインスタレーション作品。鑑賞者の姿と無数のオブジェが無限に反射増殖する空間を創出した。

《ナルシスの庭》(Narcissus Garden)(1966年) – 約1メートルの鏡面仕上げの球体を数百個並べたインスタレーション。ヴェネチア・ビエンナーレ会場の庭園に無断で設置され、草間自身が球体を1個2ドルで販売するパフォーマンスを行った経緯も含め伝説的作品となった。その後各地で再現・展示されている。

《水玉脅迫》(Dots Obsession)シリーズ(1960年代〜) – 部屋全体に大小の水玉模様を付与したバルーンやオブジェを配置するインスタレーション作品群。「自己の消滅」をテーマに、観る者を水玉で埋め尽くされた異空間に誘う試み。以降の草間作品に通底する没入型インスタレーションの原点となった。

《南瓜》(Pumpkin)(1994年) – 黄色地に黒い水玉が散りばめられた巨大カボチャの彫刻作品。草間は幼少期からカボチャに愛着を抱いており、本作は香川県直島の海岸に恒久設置され島の象徴となっている。以後、形や色違いのカボチャ彫刻が世界各地で制作・展示されている。

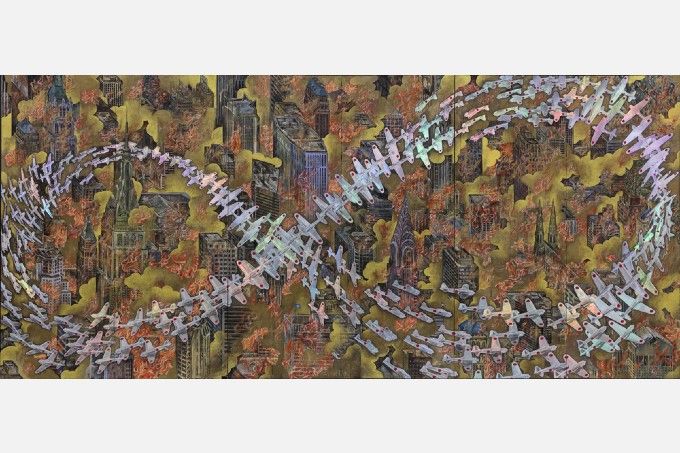

《わが永遠の魂》シリーズ(2009年〜) – 鮮烈な色彩で有機的な形や顔のモチーフを描いた大規模連作絵画。2009年から現在も描き続けられており、その点数は600点を超える。2016年以降、東京・国立新美術館を皮切りに世界各地で本シリーズの大規模展示が行われ、草間芸術の集大成として位置付けられている。

受賞歴

2001年/朝日賞 (Asahi Prize) – 日本の文化人に贈られる権威ある賞。

2006年/高松宮殿下記念世界文化賞 (Praemium Imperiale) – 世界的な芸術家に対し日本美術協会が顕彰する国際的な賞。草間は現代美術部門を受賞。

2009年/文化功労者 (Person of Cultural Merit) – 文化の発展に顕著な功績のあった人物として日本政府に選出。

2014年/安吾賞 (Ango Award) – 作家・坂口安吾にちなみ新潟市が文化芸術分野の挑戦者へ贈る賞。

2016年/文化勲章 (Order of Culture) – 日本政府が授与する最高位の文化勲章。草間は女性美術家として史上4人目の受章者となった。

2017年/名誉都民 (Tokyo Honorary Citizen) – 東京都が顕著な功労のあった人物に贈る名誉称号。草間は芸術分野での功績により選出。

日本での常設展示

草間彌生美術館(東京都新宿区) – 草間自身が設立した私設美術館。館内で草間作品のみを収蔵・展示し、年2回の企画展を開催。2017年開館。

松本市美術館(長野県松本市) – 草間の故郷にある市立美術館。エントランス前に高さ5mを超える大型彫刻《幻の華》(2002年制作)が恒久設置されているほか、草間作品を多数所蔵。

直島(香川県直島町) – ベネッセハウス ミュージアム野外に草間の《南瓜》が常設展示され、島内の宮浦港には赤地に黒い水玉の《赤かぼちゃ》が据え置かれている。瀬戸内海のアートの島・直島を象徴する存在。

十和田市現代美術館(青森県十和田市) – 美術館と街なかに現代アート作品を展示する施設。芝生広場に草間のインスタレーション《愛はとこしえ十和田でうたう》が恒久展示されており、カラフルな水玉模様のオブジェ群が訪れる人々を出迎える。

大地の芸術祭の里(新潟県十日町市・津南町) – 新潟で開催される越後妻有アートトリエンナーレの恒久展示エリア。農舞台(松代)周辺に草間彌生作《花咲ける妻有》(2003年)が屋外展示されており、鮮烈な水玉の巨大花オブジェが里山の風景に異彩を放つ。

ハラミュージアム アーク(群馬県渋川市) – 現代美術を収蔵する美術館。屋外彫刻エリアに草間の黄色いカボチャの作品《南瓜》が設置されているほか、館内にも版画など草間作品を展示。

他にも福岡市美術館(福岡)や霧島アートの森(鹿児島)など、草間作品を常設展示・収蔵する美術館が日本各地に存在する。

日本での過去の展示(主な展覧会)

1992年:「草間彌生展 はじける宇宙」(草月美術館、他巡回) – 草間彌生の国内初期回顧展の一つ。草間の60年代作品を含む代表作が展示された。

1999年:「草間彌生 ニューヨーク/東京」(東京都現代美術館) – 渡米から帰国までの歩みを振り返る大規模展。ニューヨーク時代の作品と帰国後の作品を対比展示した。

2004年:「クサマトリックス」(森美術館) – 草間の網目絵画からインスタレーションまでを網羅し、体験型展示を前面に押し出した個展。無限鏡室を含む没入空間で話題を呼んだ。

2012–2013年:巡回展「草間彌生 永遠の永遠の永遠」(国立国際美術館〈大阪〉、松本市美術館、高知県立美術館) – 国内3館を巡回した大回顧展。草間の創作全貌を網羅し、各地で記録的な動員を達成した。

2017年:「草間彌生 わが永遠の魂」(国立新美術館) – 東京で開催された大規模個展。近作の巨大絵画《わが永遠の魂》シリーズ130点超を初公開し大きな反響を呼んだ。

2018年:「草間彌生 ALL ABOUT MY LOVE 私の愛のすべて」(松本市美術館) – 松本市美術館開館15周年を記念した故郷での個展。初期作品から最新作まで網羅し、「愛」をテーマに草間芸術を再検証する内容となった。

主な展覧会(海外)

1966年/イタリア:「第33回ヴェネチア・ビエンナーレ」 – 《ナルシスの庭》を出品。招待外出品ながら会場で注目を集め、草間の名を広く知らしめた。

1989年/アメリカ:「草間彌生 回顧展」(CICAニューヨーク) – 草間にとって初の本格的海外回顧展。評価の低迷していた草間を再び国際舞台に押し上げる契機となり、以後の世界的再評価の嚆矢となった。

1993年/イタリア:「第45回ヴェネチア・ビエンナーレ」 – 日本館代表作家としてインスタレーション《鏡の部屋》を出展。女性として初めて日本館の単独展示を任され、高い評価を得た。

1998年/アメリカ:「Love Forever: Yayoi Kusama 1958–1968」 – ロサンゼルス(LACMA)を起点にニューヨーク近代美術館(MoMA)やミネアポリス(ウォーカー・アート・センター)、東京(東京都現代美術館)へ巡回した大規模回顧展。草間の1960年代作品に焦点を当て、国際的評価を不動にした。

2012年/イギリス:「草間彌生(Yayoi Kusama)」 – ロンドンのテート・モダンで開催された大回顧展。草間彌生の全キャリアを辿る内容で、ヨーロッパでの評価を決定づけた。

2017年/アメリカ:「Yayoi Kusama: Infinity Mirrors」 – ワシントンD.C.のハーシュホーン美術館から北米各都市を巡回した体験型展覧会。代表的な《Infinity Mirror Room》シリーズを含むインスタレーションが各地で長蛇の列を生み、草間ブームを巻き起こした。

2021年/イギリス:「Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms」 – ロンドンのテート・モダンで開催された《無限の鏡の間》体験特化型の展覧会。新旧2種の鏡の部屋を展示し、予約困難な人気ぶりで会期延長となった。

2022年/中国(香港):「Yayoi Kusama: 1945 to Now」 – 香港のM+美術館にて開催。戦後から現在までの草間作品約200点を紹介するアジア最大規模の回顧展で、草間のアジア圏への影響力を示した。