日常と非日常のあわいへ──フィリップ・パレーノが導く「公衆のための現代美術展」が岡山で開幕

岡山市街で3年に1度開催される芸術祭、岡山芸術交流がスタートした(11月24日まで)。今回はフィリップ・パレーノをアーティスティック・ディレクターとして招聘。彼が招いた11カ国30組の様々なジャンルの「ゲスト」が岡山の街に「非日常」を創り出し、現代アートの楽しさとその可能性を伝える。

岡山の街を舞台に3年に1度開催される芸術祭、岡山芸術交流2025が9月26日に始まった(11月24日まで)。

同祭は2016年、総合プロデューサーの公益財団法人石川文化振興財団理事長の石川康晴、総合ディレクターのTARO NASU代表、那須太郎の2人を中心として岡山市や岡山県らとともにスタートした。開始当初から掲げるのは、「世界で最も活躍するアーティスト」をアーティスティック・ディレクターとして迎え、岡山中を美術館にするということ。これまでリアム・ギリック(2016年)、ピエール・ユイグ(19年)、リクリット・ティラヴァニ(22年)といった錚々たる面々がその任を務めてきた。

4回目となる今年は、昨年ポーラ美術館で個展を開催し話題となったフランスのアーティスト、フィリップ・パレーノが選ばれた。パレーノは今回のテーマを、愛読書の1つである村上春樹の小説『1Q84』の主役の女性の名から「青豆の公園」と付けた。青豆は殺し屋など様々な一面を持つキャラクターだ。パレーノは記者会見で、「青豆は2つの世界をナビゲートしていく存在です。1つは暴力的な部分も併せ持つ現実の世界、もう1つは現実と離れた、スピリチュアルな見方をする世界です」と話す。

今回パレーノが招待したのは国内外11カ国30組。アーティストのみならず、科学者、小説家など多彩な肩書きを持つ面々だ。それゆえアーティストではなく「ゲスト」と呼ぶ。そしてパレーノは、「作品を見る者として、パブリック(公衆)とオーディエンス(観客)の2者が存在するが、今回私が焦点を当てているのはパブリックです」と話す。構想の初期段階から観覧無料とし、公共に広く開かれた展示を行うと決めていたという。

全米芸術基金が2010年にアメリカ国内の芸術祭を調査した報告書によると、59%が無料で行っているという結果があるように、世界的に見ると芸術祭の無料開催は珍しいことではないが、日本において、その数は少ない。岡山芸術交流実行委員会事務局長の宮地千登世は、前回よりも少額の制作費の中でやりくりし、クラウドファンディングを行ったところ約590万円が集まったことを明かした。無料化したことについて、「これまで以上に来てもらうための発想の転換でもあります。今回は、作品展示によって岡山の街の風景を少しずつ変化させていきます。足を運ぶたびに新たな発見があるので何度でも訪れてほしい」と話す。

一方で、第1回から参加するアーティストであり、同祭のアーティスティック・トランスレーターの島袋道浩は記者会見で、同祭が初回から展示作品に対して分かりやすさを求めない点を評価した。「例えば苦いビールも飲み続ければ美味しく感じます。(アートに)砂糖を加えて飲みやすくせずに出すことは、人々に対して大事なことだと思います」と語った。

開催中の2か月間、岡山城・岡山後楽園周辺を中心とした街の屋内外で30作品を発表。「日常」と「非日常」がシームレスに繋がり、訪れる者を不思議な世界へと誘う。その見どころを紹介しよう。

旧内山下小学校

1933年に建てられた校舎がそのまま残る旧内山下小学校は、前回に引き続いてメクトイン会場として使われた。グラウンドの中央には、フィリップ・パレーノのタワーのようなオブジェクト《Membrane》(2024)がそびえる。中央部分のポールにはいくつかの物体が取り付けられ、時折音声や光を発しながらゆっくり上下する。これらの挙動は、複数のセンサーが取り込んだ岡山市内の温度や風速などの情報がベースとなっており、AIを通して知覚・解釈されているという。《Membrane》から発せられる音声はパレーノが開発した独自言語「∂A(デルタ・エー)」で、俳優の石田ゆり子の声が使われている。敷地内に置かれた、パレーノも参加するアーティスト、エンジニア、科学者らからなる「ギルド」、FABRIXによるプロダクト《SILYX》とセンサーで連動しており、同作に触れると《Membrane》との繋がりを感じることができる。

同じくグラウンドには建築家の藤本壮介による白いプラットフォーム《Open Circle》内でティノ・セーガルによるパフォーマンス作品《This Entry》が繰り広げられている。期間中はバイオリン弾きやサイクルフィギュアリストらが断続的に演技を行う。グラウンドの横にある土俵には、サウンドウォーク・コレクティブのサウンドインスタレーション《Renunciation Of Time》が展開されている。ヒップホップアーティストAwichiとフィリップ・パレーノの声がモジュラードローンの変化する音の上で交錯していき、土俵と言う空間の神秘性を引き立てていた。

プールに設置されたのは、沖縄を拠点に活動する島袋道浩の《MAGIC WATER》。これは岡山理科大学が開発した、淡水魚と海水魚が共存できる新しい人工飼育水「好適環境水」を使ったインスタレーションだ。プールでは海水に棲むウミガメと淡水に生きるニシキゴイが共に泳ぐ不思議な光景が広がる。海水魚にとって必要最低限な成分だけで構成される好適環境水は、海水魚の成長を早めるという。海の環境は自然でありながらも生物には負荷が大きいことを環境水は示唆している。

旧西川橋交番

昨年交番としての役目を終えた2階建ての建物を丸ごと使って展示を行っているのは、建築と自然の関係性を探求する1980年パリ生まれの芸術家、シプリヤン・ガイヤール。会場付近の緑道の樹木に付けられた、樹木の名を記したプレートを岡山市の許可を得て取り外して集めた《Where Trees Have No Names(木々が名を持たぬ場所)》は、ネームプレートを人間の管理社会の象徴とし、それをひととき開放する意図がある。ガイヤールの作品は、印象的な音楽を用いることで没入感を高めることが特徴だ。空間に流れていた賑々しい音楽は、1988年のアニメ映画『AKIRA』の音楽を担当したアーティストグループ、「芸能山城組」によるもの。

表町商店街

今回はアーケード商店街の使用されていない建物や空間も会場として活用された。前回に引き続いての参加となったプレシャス・オコヨモンは、ビルの1室をその名も「実存探偵社」に変えた。オコヨモンのドローイングによる柔らかな色彩の壁紙に囲まれた部屋には、心理カウンセラーの診察室のように2つの椅子とテーブルが置かれている。週末になるとフリルの付いた白衣をまとった「実存探偵」が常駐し、来訪者と対話を行いながら記憶や隠れた感情についてアンケートを行う。投げかけられる質問は、例えば「手放すべきなのに、まだ手放せていないものは何ですか」「あなたは何を宿す器なのでしょうか」など、自身の内面と深く向き合わなければ答えられないものばかりだ。来訪者の告白は、オコヨモンの作品の一部として使われるかもしれないという。

サーペンタイン・ギャラリーズのアーティスティック・ディレクターとしても知られるキュレーター、ハンス・ウルリッヒ・オブリストは、ライフワークとして著名なアーティストや映画監督、学者、ダンサーなど様々な人々との対話を4000時間以上に渡って記録してきた。今回は《Infinite Conversations(終わりなき対話)》と題して、そのアーカイブから磯崎新、野又穫、オノ・ヨーコ、塩見允枝子、吉増剛造といった日本の巨匠を選抜し上映している。長椅子が並び、教会を思わせる空間はフィリップ・パレーノが手掛けた。扉に貼られた、伝説的なオランダのブックデザイナー、イルマ・ボームによるロゴにも注目してほしい。

岡山県天神山文化プラザ

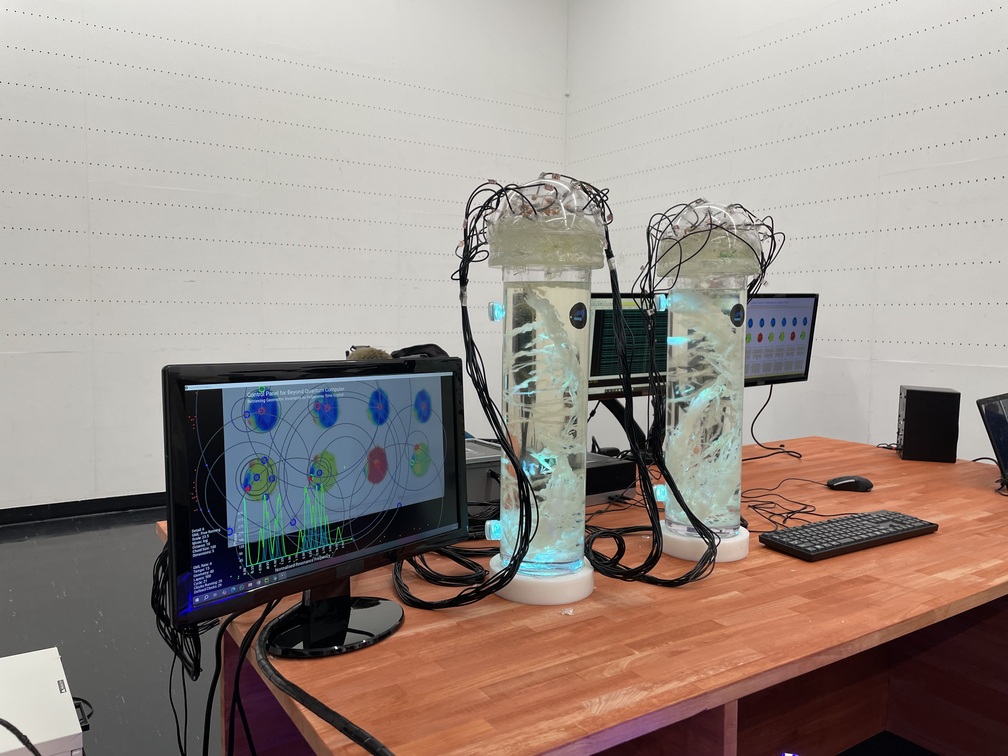

1962年にル・コルビュジエに師事した建築家前川國男が設計した旧岡山県総合文化センターが、現在は岡山県天神山文化プラザとして利用されている。そこではつくば市にある国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)の主幹研究員であるアニルバン・バンディオパダヤイによる最先端の物理学研究に触れることができる。バンディオパダヤイは自ら学習・プログラムし問題を解決する「ブレインジェリー」を設計・合成してきたほか、複雑なコードを自律的に生成するソフトウェアシミュレーターを開発してきた。今回はフィリップ・パレーノと協働し、彼らの研究を来場者が体験できる形で提示する。展示室にはブレインジェリーで作られた2つの「合成脳」が展示され、互いに通信する様子が可視化されるほか、脳の信号は音響とも連動しており、通信の過程が音で表現される。

岡山神社

キネティックな彫刻インスタレーションで知られるミレ・リーは、岡山神社の社殿の中に産業廃棄物を使った立体作品《Untitled》を設置した。今年初め、韓国・ソウル郊外のスクラップ置き場を訪れたリーは、銅はケーブルから引き抜かれ、鉄は計量され売られるなど、ごみの素材に再び価値が与えられる様子を目にした。同作を通して、役目を終え、神聖さを失ったものでさえも愛をもって再び息づかせられることをリーは伝えている。

岡山市街

ライアン・ガンダーが仕掛けたのは、会期中、全3種、約2万枚のコインが会場やその周辺のどこかに置かれ、見つけた人は持って帰れる《The Find(発見)》。コインには表裏で「ACTION(行動する)」「PAUSE(止まる)」などの言葉が刻印されており、コイン占いを楽しめる。探してみたところ、道沿いのベンチの上や公園の植込みの縁で見つけたが、実際どこに置かれているかは分からない。「もしかしたらあそこにあるかも」と探りながら歩く「コイン探しモード」の街はまるで迷宮のようだった。

アメリカのプロダクション・デザイナー、ジェームズ・チンランドは、岡山市内を走る路線バス62台の下部に6色のLED電飾を施した《Rainbow Bus Lines》を発表した。バスにアート作品が仕込まれているとは、正直言われないと分からない。だが、知った瞬間に岡山の街が「通常ならざるもの」へと姿を変える。

会期中、岡山県立図書館や市内各所では、フランスの哲学者、シモーヌ・ヴェイユのノートを編纂したアンソロジー小冊子『脱創造』が配られる。同著の内容についてフィリップ・パレーノは「大きなアイデアに繋がっている」と説明する。制作は、キーウからエフゲニア・ベロルセツによる日記を世界同時配給し続ける『War Diary』など、文学における従来の常識を打破する試みにおいて評価されている、ニューヨークとロンドン拠点のメディア企業Isolarii。

岡山芸術交流2025

日程:9月26日(金)〜 11月24日(月休)

会場:岡山県岡山市北区の岡山城・岡山後楽園周辺