ヴェネチアはモネに何を与えたのか。「睡蓮」へとつながるスランプ克服の軌跡

クロード・モネとヴェネチアの関係を詳しく知る機会は少ないかもしれない。それをテーマに新しい視点を与えてくれる展覧会が、現在ニューヨークのブルックリン美術館で開催されている。モネの絵はこの地でどう変化し、のちの傑作につながったのか、US版ARTnewsシニアエディターのレビューをお届けしよう。

フランスの美術界に革命を起こしてから30年あまり経った1908年、クロード・モネは創作に行き詰まっていた。印象派の代表的画家の1人であるモネは、「睡蓮」シリーズの新作をなかなか完成させられず、繰り返し手を入れてはいたものの、画商のポール・デュラン=リュエルはどれも精彩を欠くと感じていた。結局、新しい絵がうまくいかないことを悟ったモネは、パリにあるデュラン=リュエルの画廊で予定されていた展覧会を何度も延期した末に中止し、同シリーズの制作もやめてしまった。

それから1年後、モネの心境は大きく好転する。リフレッシュして活力を取り戻した彼は、意外にも「睡蓮」シリーズに復帰し、自信を持って制作に取り組み始めた。60代も終わりに差しかかったモネは、晩年の「ルネサンス」期に突入したのだ。

いったい何が彼を変えたのか? その答えは、ブルックリン美術館で開催中の「Monet and Venice(モネとヴェネチア)」展に見出すことができる。モネがデュラン=リュエルに宛てた手紙に書いているように、ヴェネチア滞在が「より優れた目で自らの絵を見直す」契機となったのだ。イタリアの水の都で過ごした3カ月の間に、モネは37点の素晴らしい作品を生み出した。その半数以上を、来年2月1日まで続くこの展覧会で見ることができる。

モネの絵画と聞いて誰もが思い浮かべるのは、ルーアンのゴシック大聖堂の華麗なイメージや、フランスの田園の積みわらを描いた色彩豊かな連作、あるいはル・アーヴルの美しい風景だろう。霧の向こうに霞むロンドンの国会議事堂を描いた荘厳な絵を想起する人もいるかもしれないが、ヴェネチアを描いた作品を真っ先に思い浮かべる人は少ないのではないか。だがそれも、今回のブルックリン美術館の展覧会をきっかけに変わるはずだ。

避けていたヴェネチアで拓いた新たな画境

100点の作品が並ぶこの展覧会で、キュレーターのリサ・スモールとメリッサ・ビュロンは、モネがヴェネチア滞在中に制作した作品と、カナレットのヴェドゥータ(景観画)やJ・M・W・ターナーの運河の絵など、ヴェネチアを描いたほかの画家たちの作品を組み合わせた展示を行っている。多作だったモネの仕事のごく一部、それもさほど知られていない作品群に焦点を当てたこうした企画展は、ともすれば過度にマニアックで小難しくなってしまいがちだ。さらに、25 年以上もの間、モネの大規模な展覧会が開催されてこなかったニューヨークでは、特定のテーマに焦点を当てた展覧会より本格的な回顧展を見たいという人もいるだろう。

それでも「モネとヴェネチア」展は、これまでにない視点を与えてくれる貴重な展覧会だ。ヴェネチアでこれらの絵を制作していなければ、モネの創造力がフルに発揮されることはなかったであろうことを、この展覧会は説得力を持って示している。すなわち、ヴェネチアのシリーズがなければ、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の専用展示室を埋め尽くす「睡蓮」の連作など、彼の最高傑作のうちのいくつかは生まれなかったはずだ。

この展覧会は、最近のブルックリン美術館には珍しい真面目な企画だと言える。同美術館は近年、集客力はあるものの批評家が眉をひそめるような内容の展覧会をたびたび開き、物議を醸してきた。「モネとヴェネチア」展もまた、ブルックリン美術館独特の大衆迎合的な側面がないわけではない。たとえば、観客はまず「多感覚的イントロダクション・スペース」と呼ばれるエリアを通らねばならないが、そこはゴンドラやドゥカーレ宮殿の映像、運河の水面に反射する陽光を模した照明、さらにはこの展覧会のために調合された香りで満たされている。実際のヴェネチアの洞窟庭園のように澱んだ臭いでないのは幸いだが、ギフトショップでも売っているその香りはいかにも安っぽい。

見る方が恥ずかしくなるようなこの「多感覚空間」はさっさと通り抜け、専門家のしっかりした研究成果を目にすることができる展示室へ急ごう。すると冒頭では、ヴェネチアを手垢のついた画題と見なしていたモネが、そこに行くのを避けていた事実が紹介されている。

その気持ちは分からないでもない。外界から隔絶され、水上に浮かぶこの街は、古くから数多くの芸術家を惹きつけてきた。その1人が批評家や思想家としても知られるイギリスのジョン・ラスキンで、この展覧会では彼がドゥカーレ宮殿の柱列を描いた1850-52年の水彩画が展示されている。しかし、この絵には当時すでに設置されていたはずのガス灯が描かれていない。これこそ、モネの同時代人らが好んだ甘ったるい手法の典型で、彼らはすでに人気の観光地となっていた実際のヴェネチアではなく、過去の栄光のシンボルとして理想化された街を描いていた。

モネがラスキンのこの水彩画を見ていたどうかは定かでないという。しかし、ヴェネチアは「美しすぎて描けない」と皮肉混じりの本心を述べたとき、おそらくモネの頭にはこれに似た作品があったのだろう。とはいえ、美というのは抗い難いものだ。そしてどうやらモネにとって、配偶者の要求も簡単に跳ねつけられるものではなかったらしい。妻のアリス・オシュデから何度もヴェネチア旅行をせがまれた印象派の巨匠は反対するのに疲れてしまい、夫妻はメアリー・ハンター男爵夫人の招きでパラッツォ・バルバロに滞在することになった。ちなみに、この宮殿の所有者だったダニエルとアリアナのカーティス夫妻は、本展に展示されているジョン・シンガー・サージェントの絵にその姿が描かれている。

屋内のアトリエで制作するのが当たり前とされていた1870~80年代、戸外で制作を始めた印象派の画家たちはサロンの規範に反する革命児だとされた。その数十年後、ヴェネチア滞在中のモネは当時と同じように戸外制作を続けていたが、イタリアに来てから新たな──そして極めて厳格な──スケジュールに従うようになった。ルーアン大聖堂や積みわらのシリーズでのように、ある1つの画題を異なる時間帯に描くのではなく、毎日決まった時間帯に2時間だけ絵を描くことに決めたのだ。それによって、彼の作品には新たな方向性が生まれた。以前のように時間の経過を捉えるのではなく、より説明が難しい変容をモネは表現しようとしていた。

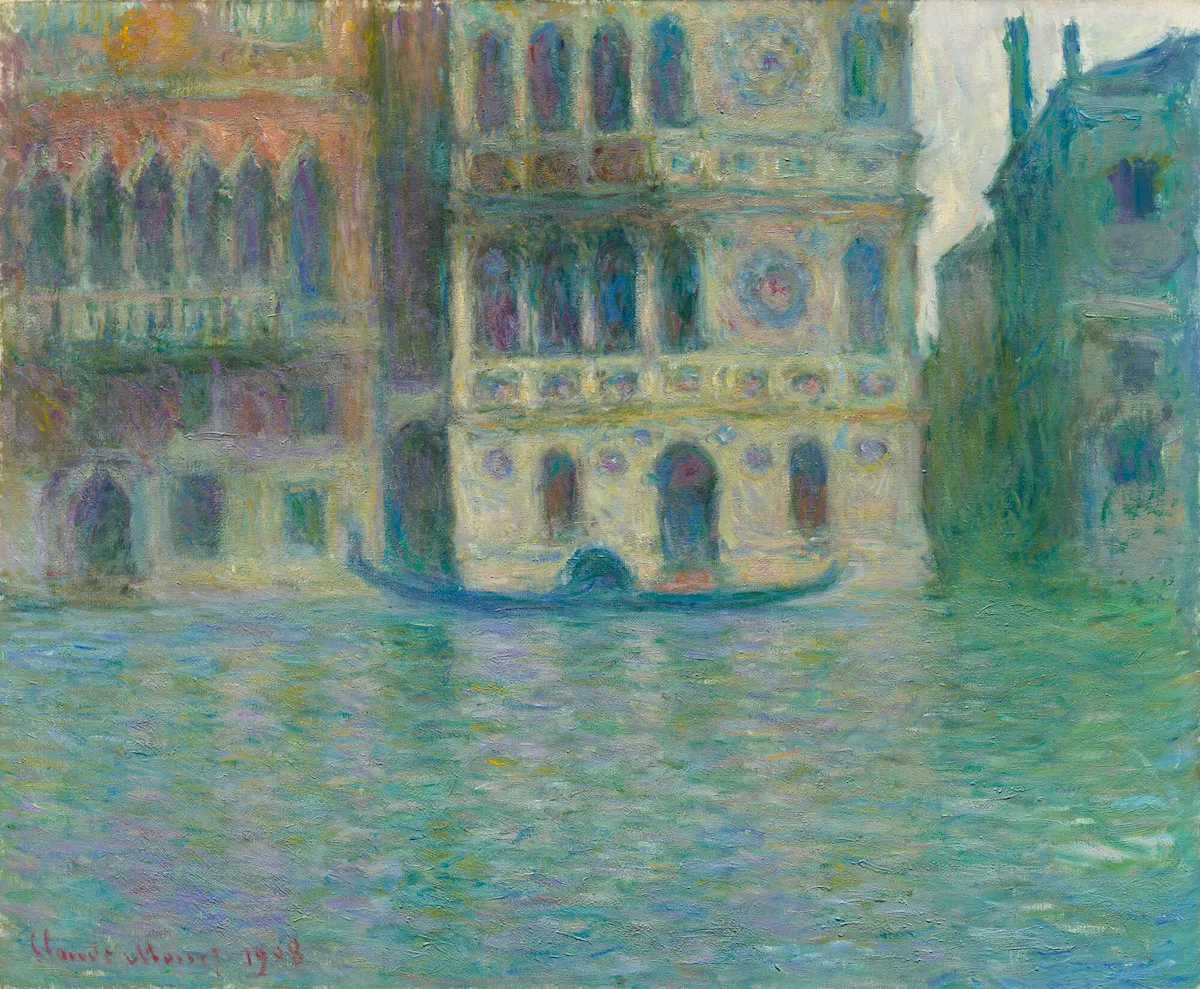

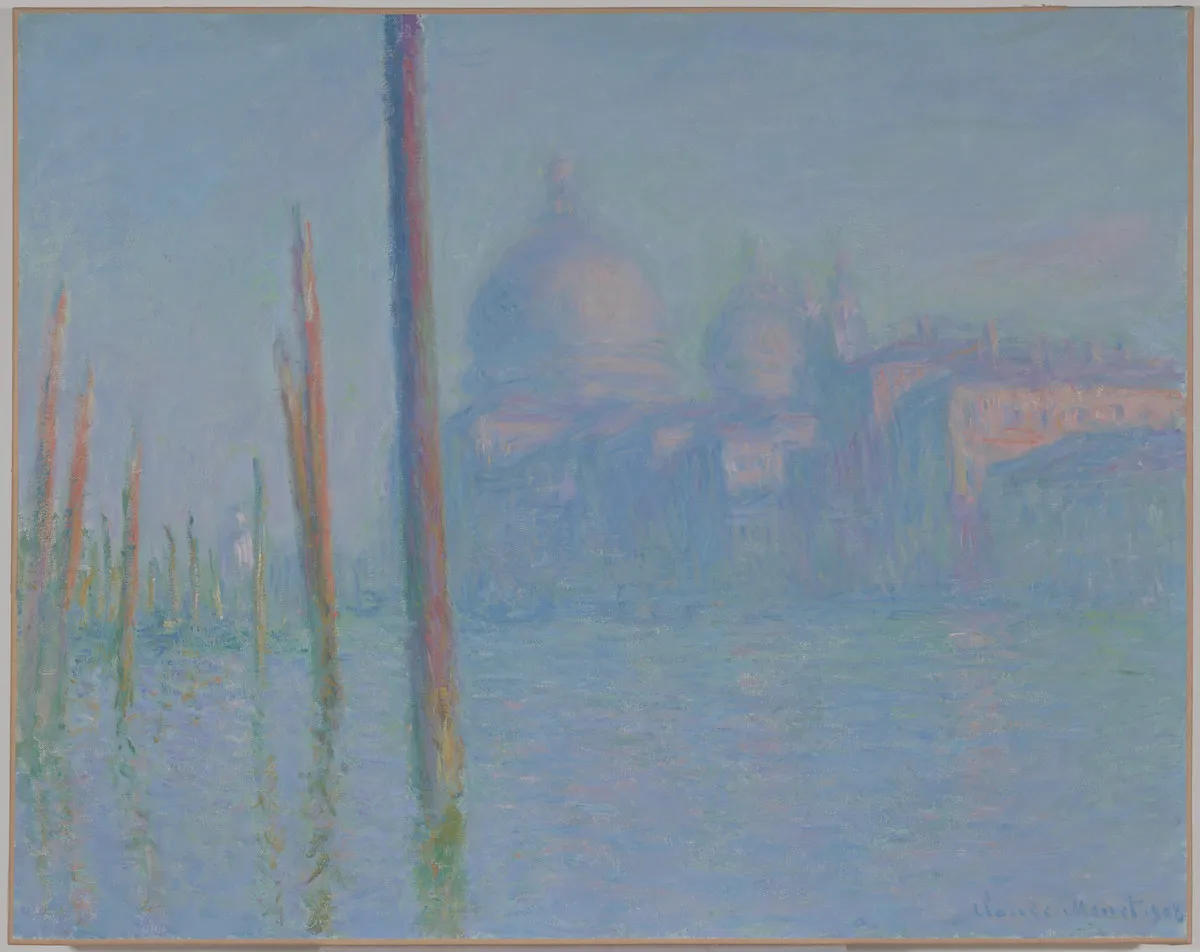

サン・ジョルジョ・マッジョーレ島から、大運河の向こうにドゥカーレ宮殿を望む風景の連作を例に取ってみよう。まとめて数点が展示されているこれらの絵は、一見どれも同じようだが、仔細に眺めると微妙な差異が浮かび上がってくる。たとえば、画面下に描かれた護岸の色調が作品ごとに変化している点に注目してほしい。ある作品では青みがかった灰色で、別の作品では打ち身のような紫色で表現されている。宮殿そのものも、くっきりと描かれているものもあれば、ぼやけているものもあり、運河の波紋が白で強調されたり、パステル調のぼやけた塊だったりといったバリエーションがある。こうした微妙な差は、気象によって生み出されていた。モネは、天候によって表情を変える太陽の光をカンバスの上に留めたのだ。

ヴェネチアで得た成果が「睡蓮」シリーズに結実

ブルックリン美術館の展覧会を見ると、モネが意識的に既成概念に逆らっていたことが分かる。当時流通していたヴェネチアの写真の静的で穏やかなイメージに比べ、モネの描く水の都は動きに満ちている(ただし、運河を盛んに往来していたはずの船がほとんど描かれていないのを見ると、彼ですらありきたりな描写に陥ることがあったと思わざるを得ない)。また、カナレットの絵が写真のように緻密であるのに対し、モネの作品では、意図的に輪郭がぼかされている。

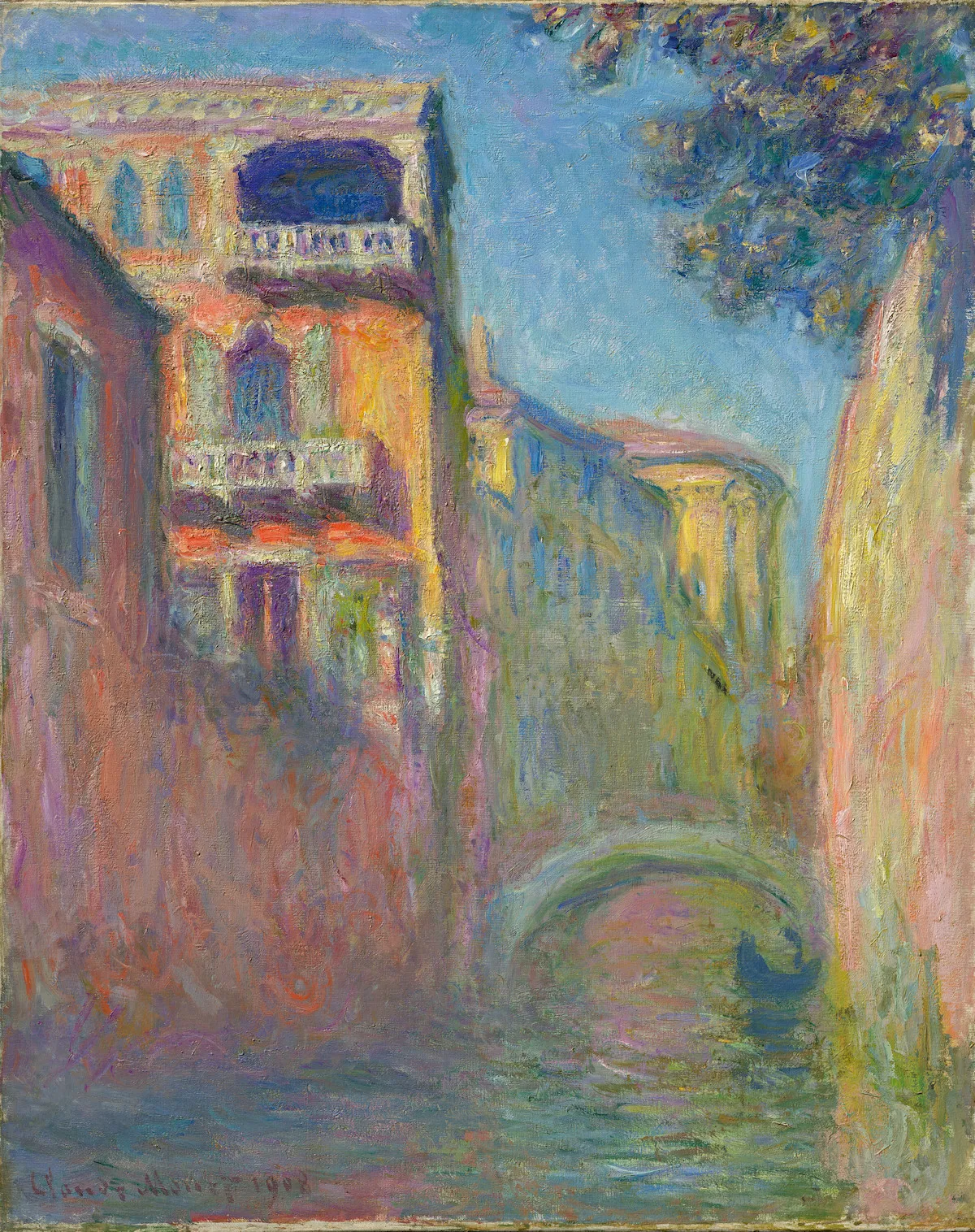

こうした作風はこの時期に始まったものではない。モネの奔放な筆使いが早くも現れている1872年の《印象、日の出》では、灰色の色面に深緑色の斑点を散らしただけでル・アーヴルの港の水面を表現している。その画風はヴェネチアでいっそう抽象的なものになり、本展にも出品されている《サルーテ運河》(1908)では、紫色を帯びた宮殿の壁と下方の水面の境界が曖昧なだけでなく、画面全体で筆触が絡み合っている。もはや、どこまでが建物でどこからがそれを囲む自然なのか判別できないほどだ。

ブルックリン美術館の展覧会では、こうした作品がそれ以前のモネ作品と交互に展示される。しかし、クライマックスとなる最後の展示室にあるのはヴェネチアの作品だけだ。しかし、青い絨毯が敷かれ、本展のためにナイルズ・ルーサーが作曲した音楽が鳴り響くこの部屋で展覧会を締めくくる構成には違和感を覚える。なぜなら、モネがヴェネチアの連作で得た成果は必ずしもこれらの絵そのものではなく、その後に生まれた作品群にあるからだ。

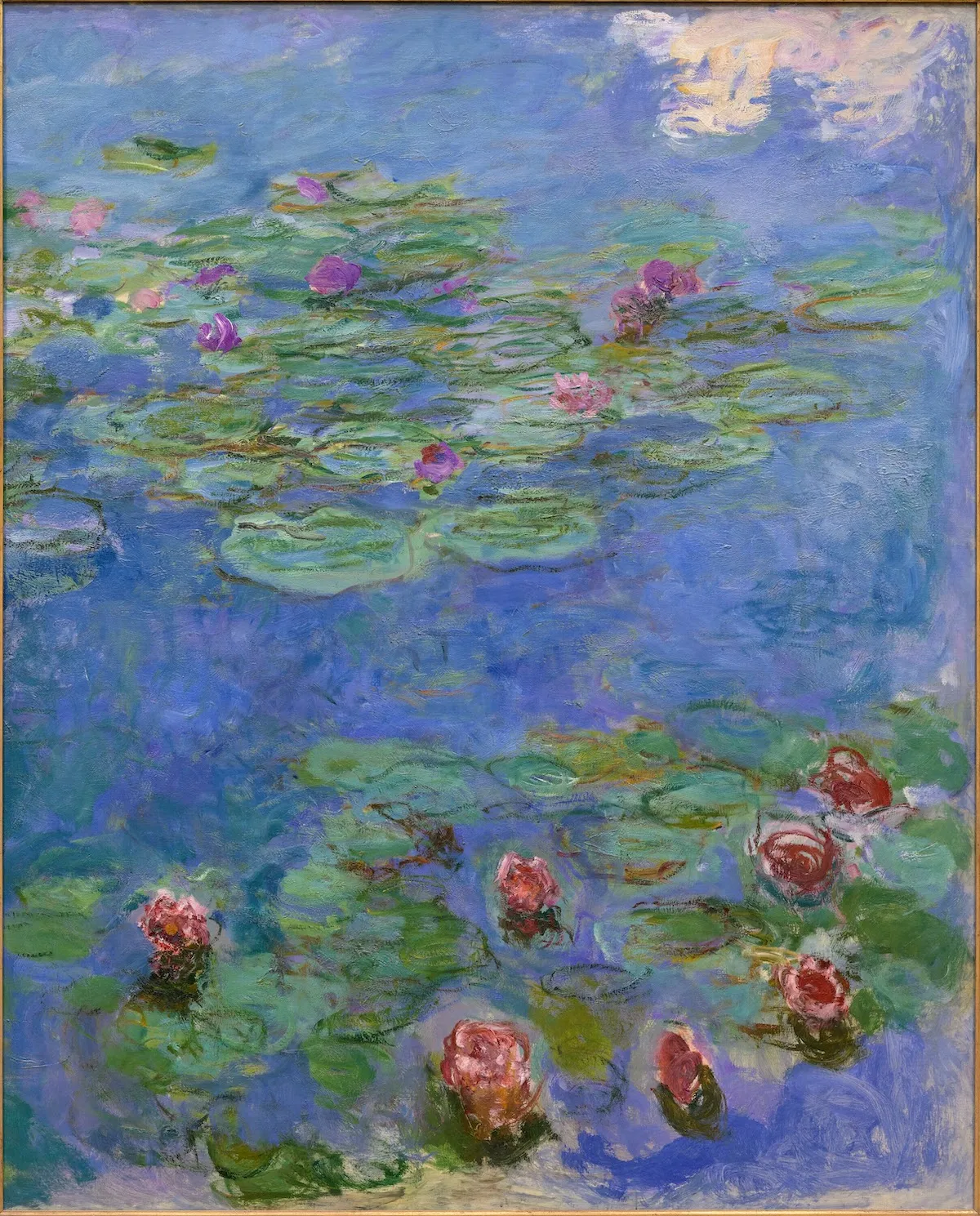

ヴェネチアから帰国した後にモネが描いた「睡蓮」シリーズの作品は別の展示室で紹介されているが、それらは息をのむほど美しい。1914年から17年頃にかけて制作された絵(「モネとヴェネチア」展が2026年に巡回するファイン・アーツ・ミュージアム・オブ・サンフランシスコから借り受けた作品)の中の睡蓮は、ピンクと赤が不均一に混ざり合った渦巻きのようだ。ライムグリーンのループ状に描かれた葉はところどころ半透明になっており、そこから池の中が垣間見える。また、上の方に浮かんでいる卵色の雲は、水面の上と下の両方に同時に存在しているかのような印象を与える。

これは《サルーテ運河》などの作品に見られる時空の曖昧な表現と似ているが、この睡蓮の絵でモネは、それまで以上に具象から遠ざかった。そして批評家たちから絶賛されたこの新たな「睡蓮」は、今日も光り輝いて見える。

モネの妻アリスはヴェネチア滞在中、「この街は彼をしっかりと捕えて離そうとしない」と記していた。残念なことに、この予言が正しかったことが証明される前の1911年に彼女はこの世を去っている。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews