「わたしの身体は常に不完全」──身体と絵画の境界を解体するアーティスト、廣直高

ロサンゼルスを拠点に活動し、今やカルト的な評価を得ている日本人アーティスト、廣直高。近頃ニューヨークのギャラリーで個展を開いた廣の身体的なアプローチ、具体との関連性からコロナ禍での意識の変化までを辿り、独自の表現手法について考察する。

7年前、ロサンゼルスの空港にいた廣直高に妻から衝撃的なメッセージが届いた。

「家の床下に誰かいる。咳が聞こえる」

廣は日本行きのフライトを急遽キャンセルし、パニック状態の妻のもとへ急いだ。自宅に着き、意を決して床下にもぐり込んだが、そこには誰もいなかった。おそらくアライグマだったのだろうと思ったそのとき、1枚の毛布が目に入った。

最近取材した廣は、「誰かがそこにいたんです」と説明した。だが、その記憶に不安を感じている様子は微塵もなかった。

普通ならあわてて逃げ出しそうなものだが、廣はその場に留まった。閉所恐怖症になりそうな床下が誰かの仮の住処となっていたのかもしれないと考え、興味をそそられたのだという。

「最初は『うわ、なんて居心地の悪い場所に』と感じましたが、しばらく経つと『意外と大丈夫かも』と思えたんです。湿っぽくて、静かで、ひんやりして、床を隔てた向こう側の音が聞こえてくる。犬が走り回る音や妻と息子の話し声です」

身体を用いた廣の作品が内包する「型破りな波長」

彼が「世界の底にいる感覚」と表現するこの体験は、近作の糧になっている。自宅の床下と同じ30センチあまりの高さにキャンバスを吊るしてスタジオに1人こもり、アシスタントの助けを借りずに仰向けに寝そべった状態で驚くべき抽象画を描き出すのだ。緑の植物、銀色の魚のエラ、壊死した静脈を思わせる様々な形に満ちたその作品は、自らの内側で起きていることを理解しようとする廣の継続的な探求の一環として生まれる。「私の体は常に表層面と接しています」と彼は言った。

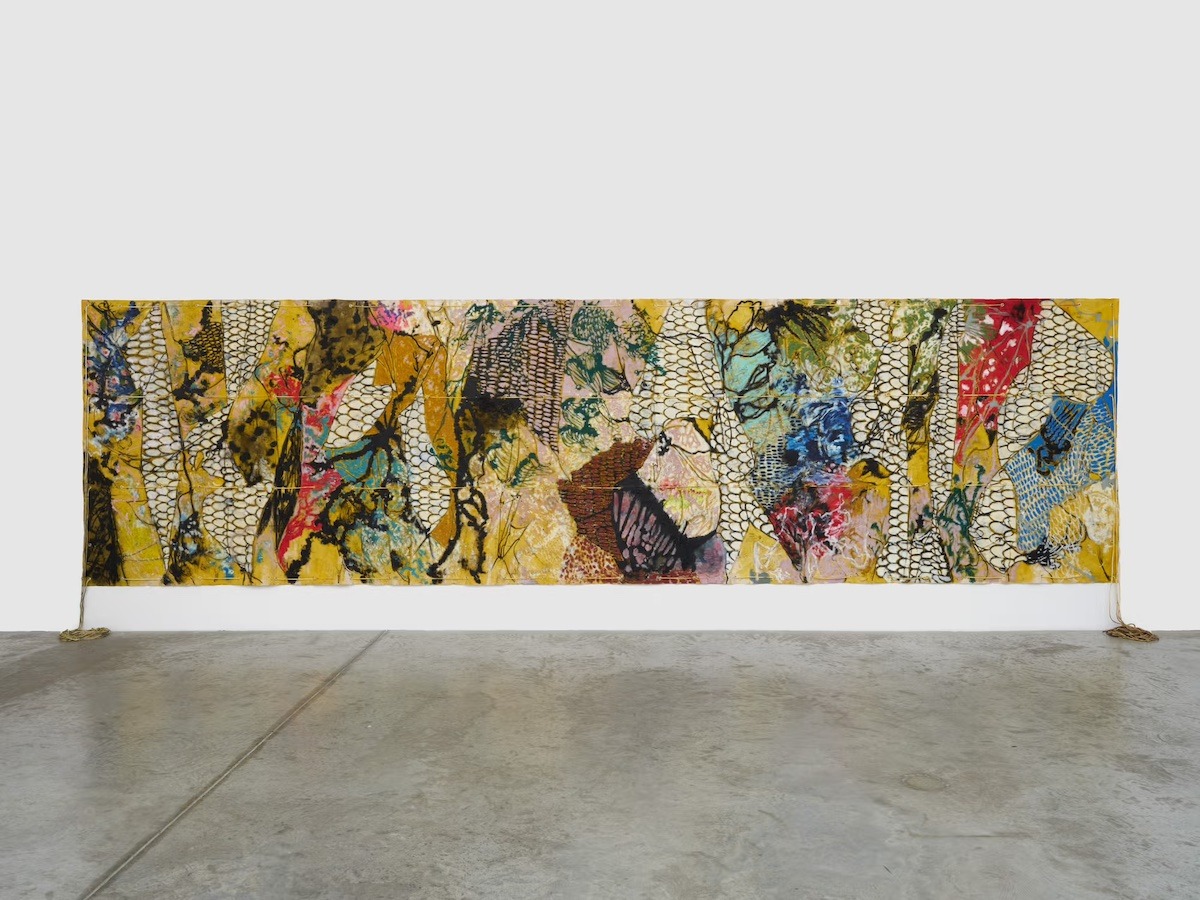

この秋、ニューヨークのボルトラミ・ギャラリーで開かれた個展で披露された廣の最新作は、従来の意味での抽象画ではない。彼は近年、木枠にカンバスを張ってイーゼルに立てかけるのではなく、カンバス地に穴を開け、その開口部から身体を差し込んで制作することがしばしばある。つまり、自らが絵画の中にある状態で制作を行うのだ。また、展示された作品の多くにはロープが取り付けられている。このロープでカンバスを体に巻き付けることで、前面だけではなく、背後や側面など周囲を全て描けることになる。

![《Untitled (Solvent)(無題[溶剤])》(2025)の前に座る廣直高。Photo: Christopher Garcia Valle/ARTnews](https://media.artnewsjapan.com/wp-content/uploads/2025/11/04120210/6f8259a3a4c3567d41e4f709cef288ed.jpg)

廣は2025年にこの手法で制作された《Untitled (Solvent)(無題[溶剤])》を指さした。その縁には紫がかったロープが通されていて、カンバスから床へ垂れ下がり、とぐろを巻いている。「いわば、360度ボディスキャナーみたいなものです」と彼は微笑んだ。

廣のアートには型破りな波長がある。1991年から拠点を置くロサンゼルスでカルト的な評価を得たのは、それが理由かもしれない。かつてポール・マッカーシーのスタジオアシスタントを務めていた彼は、今やジェフリー・ダイチやラリー・ガゴシアンらの大手ギャラリーで展覧会が行われるアーティストになり、ロサンゼルスのハマー美術館が開催するビエンナーレ、「メイド・イン・L.A.」でも取り上げられた。

その作品はまた、ロサンゼルス以外でも注目され始めている。2024年にはニューヨーク近代美術館(MoMA)が、取得して間もない廣直高作品をジョアン・ミッチェルの絵画と並べて展示し、東京の森美術館で12月3日に始まる六本木クロッシングの出展作家に名を連ねる(2026年3月29日まで)。また、2007年から廣を扱っている東京のギャラリー、MISAKO & ROSENは、10月末に行われたアート・バーゼル・パリにその作品を出展した。

廣のファンの1人に、キャリア初期に共同展示を行ったアーティストの田中功起がいる。映像記録やインスタレーション、パフォーマンスなどの多彩な創作活動で国際的に評価されている田中は、廣が自己探求の手段として自分のアートを利用するやり方に、今なお感銘を受けているという。「彼は自分の身体を使って自分の身体を理解しているのです」と田中は指摘する。

ポール・マッカーシーや具体運動を想起

廣の出発点はアートではなく映画だった。1972年に大阪で生まれ、18歳の時に英語がほとんど話せないまま渡米。映画監督を目指してカリフォルニアにやって来たが、「人に協力を頼む勇気がなかった」と振り返る。俳優やスタッフを募ることに気後れを感じた彼は、1人でやっていくことを決意した。

初期の単独活動経験から得た、「何が何だか分からなくなくなってしまった。もしかしたら僕は役者かもしれないし、監督かもしれない」という感覚を大切にしていたと語る彼は、「支配することと支配されること、見ることと見られること」という二項対立にも関心を持っていたという。

多くの映画監督がそうするように、廣は作品のストーリーボードを描いていた。間もなくそのドローイングは映画の中で用いられる小道具になり、自分が実はずっとアーティストだったのかもしれないと気づく。「画家になりたいと思ったことは一度もないんです」と彼は言うが、実際はカリフォルニア大学ロサンゼルス校の芸術・建築学部で学位を、カリフォルニア芸術大学で芸術修士を取得している。

本格的に制作を始めた頃の作品には、学部時代の教授で、のちに雇い主となった彫刻家、ポール・マッカーシーの影響が感じられる。マッカーシー同様、廣は嫌悪感を抱く人もいるような身体機能に奇妙な魅力を感じていた。ある映像作品では、自分が排尿する様子をクローズアップで捉え、時計の2本の針のメタファーとして、陰茎を二重に重ねて映し出している。また、嘔吐や排泄を暗示したものもある。タブーとされるようなテーマに取り組む傾向は、身体を絵の具やカンバスとして使ったマッカーシーのアートにも見られるものだ。

廣に関する初期の紹介記事の1つに、キュレーターのキャサリン・タフトが2007年に書いたものがある。そこで彼女は、彼の作品が戦後日本の前衛美術運動である具体の影響を受けていると解説した。それ以降、具体との比較は定着し、廣のアートについての評論で繰り返し取り上げられている。

この見方はある意味、理にかなっている。具体の主要作家の1人である白髪一雄は、1955年に《泥にいどむ》という伝説的なパフォーマンスで泥の中に飛び込み、泥と格闘した。こうしたアクションペインティングを想起させる作品は、廣の作品と同じく、明らかに肉体的な性質を持っている。しかも、白髪は廣と同じ大阪出身だ。しかし廣は、具体を知ったのはマッカーシーに教わったからで、日本にいたときにはまったく知らなかったという。

ともあれ廣は、具体の作家たちのように自身の絵画をパフォーマンスに近いものと捉え、具体との関連性については、「多分、なんらかのつながりはあるでしょう」と、その見方を受け入れている。

コロナ禍で生じた意識の変化を示唆する彫刻作品

近年は、自分の定めた厳格なルールに従って描く作品もある。「タイマーを1時間か2時間にセットし、その時間内にこの動作を行います。それから動きを止めて、同じ位置に戻り、また繰り返します。これを僕はセッションと呼んでいます」

こう説明した廣は、「ルールを決め、そのルールの中で作業し、それを破るのです」と付け加え、ブルース・ナウマンの手法を引き合いに出した。ナウマンの作品は、誰もいない廊下を行ったり来たりする《Walk with Contrapposto(コントラポストで歩く)》(1968)のように、単純な動作から始まって、それを繰り返すうちに次第に不規則さを増していくものがある。

廣が自らの作品についてこれほど率直に語ることは多くない。時に彼は、鑑賞者には読み解きにくい決まり事に従って絵を描くこともある。たとえばボルトラミの個展に展示された作品で用いられている決まり事の1つは、廣の動きを赤、黄、青などの異なる色に関連付けるもので、彼はそれを「古いビデオケーブルのよう」だと表現した。

「あなたのアートは閉ざされているように思えます。まるで、身体をどう使っているかを見る人に知られたくないかのようです」と廣に言い、制作過程を映像化しようと思ったことはないかと聞いた。すると彼は周囲の展示作品を指し示しながらこう答えた。

「制作の過程を(映像で)見せることはしたくありません。全てがここにあるのですから」

廣の身体は、自らの姿をかたどった立体作品によりはっきり現れている。たとえば、ボルトラミに展示されたある作品では、廣の顔の形のブロンズがしわの寄った腹部へと下り、折り曲げられた脚の形になって終わる。そこに腕はなく、手だけが折り曲げた膝の上に置かれている。自分の身体に蝋を注ぎ、2時間ほどじっとして乾燥した型を取り、ブロンズで鋳造する制作過程を、廣は「とても不快でした」と振り返る。

廣は以前からこうした鋳造作品を制作してきたが、コロナ禍以前は「匿名性と身体そのものに興味があったので、顔は隠したい」と思っていた。しかし2020年に新型コロナウイルスに感染し、その後の数年間でアジア系アメリカ人に対するヘイトクライムが増加する中、自分を全てさらけ出す必要があると考えるようになった。

その彫刻は理想化された姿ではなく、たるんだ肉や傷跡をありのままに見せている。廣はこう言った。

「常に不完全です。私は自分の身体をそう見ています」

(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews