デジタルプリントは写真表現をどう変え、どこまで拡張したのか。技術の進化と写真家たちの実践

1980年代に始まったデジタルプリント技術の進化の中で、写真家たちもアナログからデジタルへ、そしてアナログとデジタルのハイブリッドへと表現手法の幅を広げてきた。自身もデジタル加工や多様な撮影・現像法を追求してきた写真家、ジェームズ・ウェリングが、その大きな流れと作家たちの挑戦を振り返る。

写真技術がアナログからデジタルへ移行していく微かな兆候、それに私が気づいたのは1980年代後半のことだった。その頃、小さな変化が起きていたのは印刷媒体で、たとえば『イースト・ヴィレッジ・アイ』誌ではコンピュータで長体をかけたタイポグラフィが使われ、ニューヨーク・タイムズ紙ではシャープネス補正された画像を時折見かけた。しかし、超高解像度スキャナーやイメージセッター(*1)、インクジェットプリンターなど、今では当たり前となった強力なデジタルプリプレスツール(*2)を写真家が暗室やスタジオで広く利用できるようになったのは、21世紀に入ってからのことだ。

*1 文字や画像をレイアウトしたデータを製版フィルムなどに出力する機械。

*2 印刷の準備工程で使うさまざまなツール。

写真家でイェール美術学校の学部長でもあったリチャード・ベンソンは2005年に、デジタル技術の奇跡の1つはその模倣力にあると指摘している。彼はデジタル画像について「適切なツールを組み合わせれば、どんなものの特徴も再現できる」と記し、「0と1の2進数で構成されるファイルで音楽を生成したり、テキストを表示したり、さらにはインクや染料でカラー写真を作成することさえできる」と付け加えている。

それからほどなくして、幅広い世代の写真家たちがデジタルツールをさまざまな形で取り入れ、ベンソンの言うアナログの模倣をはるかに超えた独自のイメージを創り出すようになった。褪色しにくい顔料の開発といったデジタルプリント技術の進歩は、ほとんど気づかないほどの違いであれ、劇的な形であれ、アナログの暗室作業では生み出せなかった表現を可能にした。新時代のプリンターは急速かつ静かに写真のあり方を変え、さらには「画像」と「芸術作品」の境界を曖昧にしていった。

インクジェットプリンターやレーザープリンターの登場は写真をどう変えたのか

多くの写真家がそうであるように、私は写真を正式に学んだことはない。もう50年も前になるが、本を読んだり、ほかの写真家に聞いたりしつつ、実際に作品を作りながら技術を身につけていった。最初から手探りで写真を学んだため、新たに登場したデジタル技術の使い方を習得するときも同じ感覚だった。当時は誰もが暗中模索で、デジタル手法について手に入る情報はどんなものでも読み漁り、自分より少しでも詳しい人に話を聞いたものだ。2000年代初頭は、スキャニングやプリントからフォトショップの操作方法に至るまで、全ての工程で何が最適解なのかについて意見が分かれていたし、今でもある程度はそうかもしれない。その頃は正解がない状況でありとあらゆる方法が試され、興味深い実験が繰り返されていた。

1995年に私は、Iris(アイリス)プリンターを作品制作に使い始めた。Irisグラフィックス社が1985年に販売を開始したこの大型インクジェットプリンターは、回転するプレキシガラスのドラムに固定した紙の上に一行ずつ画像を印刷する方式を採用していた。その数年後には、Lambda(ラムダ)デジタルプリンターという新型の機械でプリントされた写真を見かけるようになる。1994年に登場したラムダはアナログとデジタルを融合させた画期的な露光装置だ。高速で動くレーザー光で印画紙を露光する技術で、精細なカラープリント(後にモノクロプリントも)の作成を可能にした。

デジタル引き伸ばし機とも言えるこの機械の革新的な力を私が初めて実感したのは、2000年代初頭にアン・コリアーが始めたシリーズ作品だった。本の見開きやレコードジャケットを真っ白な背景の前に置いて撮影したこの連作では、被写体である印刷物をありのままに示すために背景の白を完全にニュートラルなトーンに保ち、シリーズを通して暖色や寒色の色被りが一切ないようにしなければならない。

アナログのカラー引き伸ばし機で真っ白な壁の写真をプリントしようとしたことがある者なら、完全にニュートラルな色調で写真をプリントするのは不可能に近いと知っているだろう。ほんのわずかだがシアンかマゼンタに転んでしまい、何度もテスト露光を繰り返しているうちに目が疲れてきて判断できなくなってしまうのだ。ところが、デジタル技術を用いたまったく新しいタイプのカラープリントの登場で、コリアー作品の白のように微妙な色味を固定できるようになった。

「プリンターの不具合」を表現の糧に

これと似たレーザー式の機器を用いたダウッド・ベイには、《Night Coming Tenderly, Black(優しく黒い夜が訪れる)》(2017)という風景写真のシリーズがある。ゼラチンシルバープリントのこの荘厳なシリーズは、オハイオ州を北上し、木々が生い茂るエリー湖のほとりに到達する逃亡奴隷の想像上の旅路を辿ったものだ。昼間に撮影した写真を、夜の帳が下りる直前のような暗めのトーンでプリントしたこれらの写真は、シャドー部分の豊かな諧調表現で知られるロイ・デカラヴァ(1919-2009、ハーレムの写真などで有名な黒人写真家)の仄暗い色調に影響を受けているとベイは述べている。

ボストン美術館でこの作品を見た私が心底驚いたのは、プリントの最暗部でも黒く潰れずに細部まで再現されていたことだ。従来の暗室でのプリントでは、これほど狭い幅の階調を明瞭に表現し、シリーズを通した全作品でそれを貫き通すのはほぼ不可能だっただろう。デジタルプリント技術を用いることで、ベイはグレースケールの暗部を見事にコントロールし、自身の厳密なビジョンを鮮やかに描き出してみせたのだ。

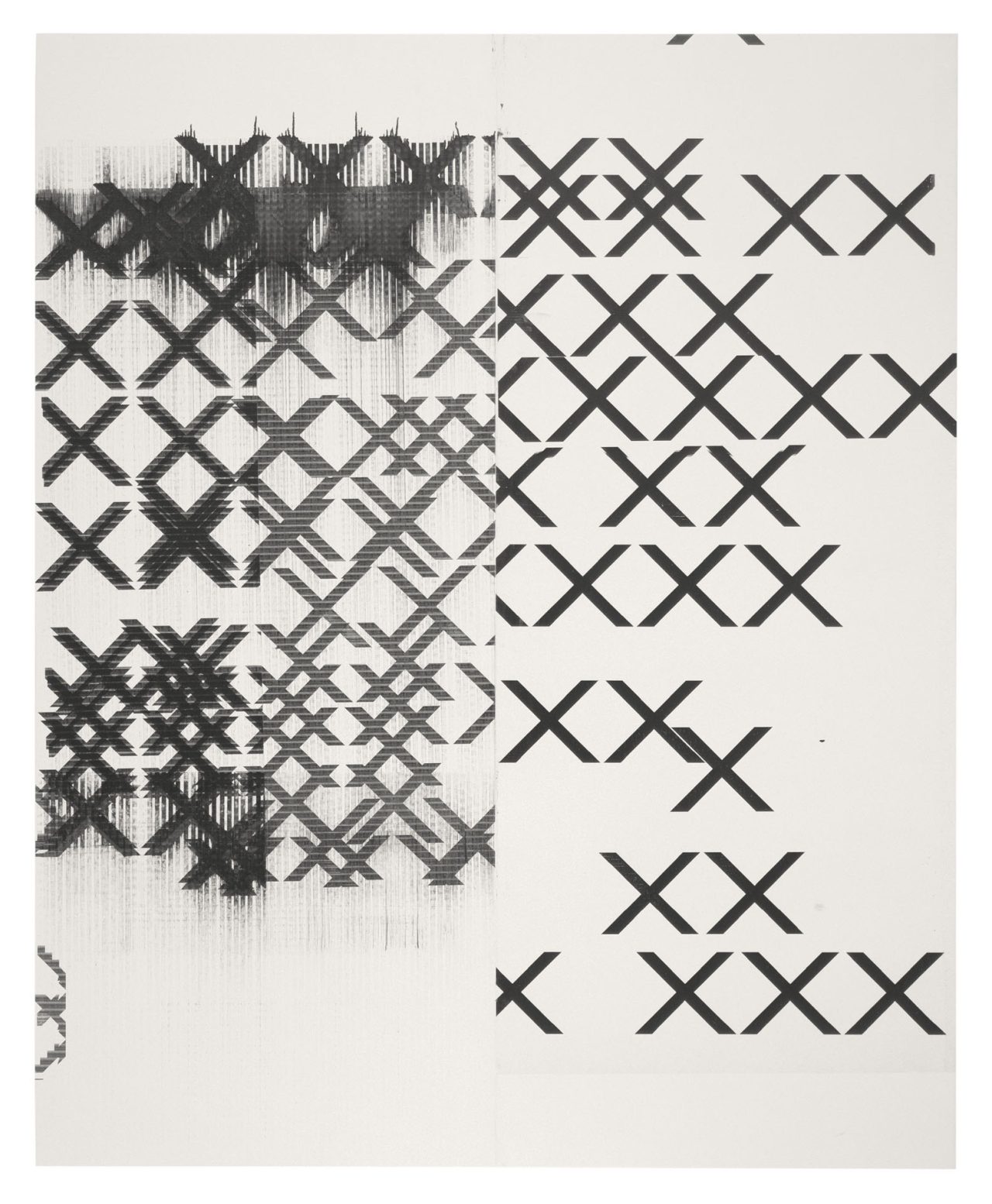

コリアーやベイがレーザーを使ったプリント技術で作品を制作する一方、ウェイド・ガイトンやイザベル・グヴェイアといった作家たちは、プリンターの不具合を逆手に取って面白い視覚効果を得ようと試みている。ガイトンは、エプソン製の44インチ(約112cm)大判プリンターに折り畳んだカンバスを通して出力した、幅広のインクジェット「ペインティング」で注目された。このようにして作られた彼の初期作品は、モノクロで印刷された文字のそっけなさとインクジェットプリンターの型破りな使い方が相まって、強烈な物質性を感じさせる。

グヴェイアは、不具合のあるキャノン製の小型プリンターで叙情的な植物画を印刷し、それらをスキャンした画像をコラージュしたものをロール紙に出力している。色彩豊かでロマンチックな彼女のイメージから感じられるのは、自然の形態が持つ無限の豊穣さだ。意外なことだが、こうしてデジタル化が進むにつれ、写真の物質性は増していった。

ハイブリッド手法やUVプリントを駆使する作家たち

デジタル技術の使用が一般的になっても、暗室作業が完全に廃れたわけではない。むしろ、スキャナーとインクジェットプリンターの登場によって、アナログとデジタルのハイブリッドである新たな印画方法が可能になっている。写真家たちは1990年代の中頃から、インクジェットプリンターで印刷した高精細のネガフィルムをアナログの暗室に持ち込み始めた。たとえばジェフ・ウェッツトーンは、デジタルとアナログを組み合わせたこの方法で、2015年に6メートル超のゼラチンシルバープリント《Crossing the Delaware(デラウェア川を渡る)》を制作している。

この作品ではウェッツトーン自身がローワー・トレントン橋を撮影した大量のアナログ写真とデジタル写真が素材として使われ、まずはインクジェットプリンターでネガフィルムに出力。それらをテープで貼り合わせて巨大なデジタルネガフィルムのコラージュにしたものを幅40インチ(約102cm)のロール印画紙に重ね、コンタクトプリント(密着焼き)を作成した。このプリントは巨大なだけでなく、驚くほど階調がなめらかだ。ウェッツトーンはコントラストを厳密にコントロールできるデジタルネガの特性を活かし、個々の画像の明暗の調子を均一に整えている。

一方、シャノン・エブナーは白黒作品にこだわり続けている。それはシンプルな表現に思えるかもしれないが、2006年まで完全にニュートラルな白黒写真をインクジェットプリンターで出力することは不可能だった。2006年にエプソンが発売したハードウェアとソフトウェアのパッケージによって、ようやく真に「白黒」のプリントが出力できるようになったのだ。グレースケールでプリントされたエブナーの力強い作品に触れた私は、彼女やマーク・アルミホ・マックナイトなどの写真家たちにとって、白黒のデジタルプリントが新たな基本になりつつあることに気づいたのだった。

2005年頃にフルフレームのデジタル一眼レフカメラが登場するまで、高精細プリントに適した情報量を持つデジタルファイルの作成手段はフラットベッドスキャナーしかなかった。2001年にブランドン・ラトゥは、30インチ(約76cm)のプリントを制作するためにエプソンのスキャナーを使っている。彼はクラッカーやシリアル、お茶など、さまざまな食品の色鮮やかなパッケージの6面全部をスキャンした後、それらの画像を立体的に見えるようフォトショップでつなぎ合わせ、最後にそれぞれのパッケージの透明度を調整し、カラフルなプレキシガラスの箱のように見せている。

サイズがもたらす新たな可能性

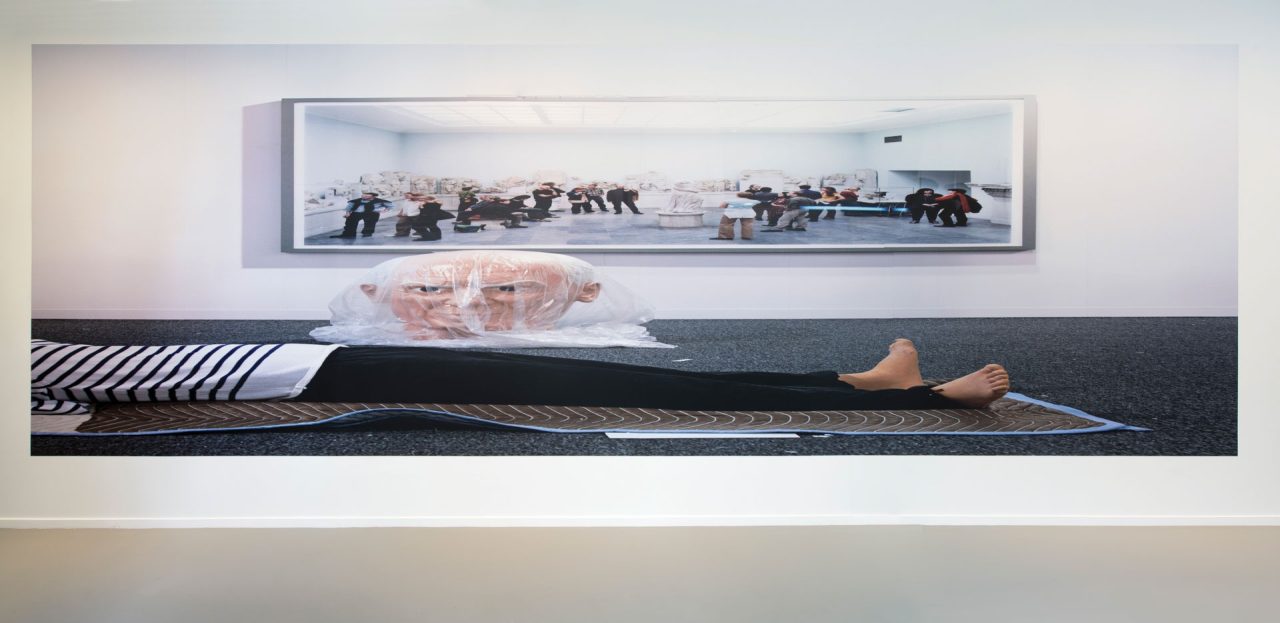

デジタル技術は、サイズ面でも写真作品の可能性を大きく広げてきた。ルイーズ・ローラーは、2011年に制作を開始した「(adjusted to fit)〈サイズ調整〉」シリーズで、展示場所の壁面全体を覆うようサイズを「調整」した写真を産業用のインクジェットプリンターで出力している。作品の指示書には、フォトショップに展示場所の壁の寸法を入力し、「画像の縦横比を固定しないように」と記されており、これによって元の画像に歪みが生じる。壁面全体を覆う作品は会場ごとにサイズや比率が異なり、元の画像が引き伸ばされたり押しつぶされたりすることになるわけだ。また、技術が進歩した将来も作品を制作できるよう、ローラーはプリンターの機種を限定していない。

「(adjusted to fit)」シリーズの作品は最近、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のロビーに「壁紙」のように貼られている。没入感たっぷりで建築的な規模を持つこの写真作品に息づいているのは、ローラー特有のウィットに富んだ文化機関への批判的まなざしだ。それは、鑑賞者を睨みつけるピカソの頭部の彫刻の後方にベルリンのペルガモン博物館の展示室を撮影したトーマス・シュトゥルートの写真が掛かった構図で、全体が極端なまでに横に長く引き伸ばされている。

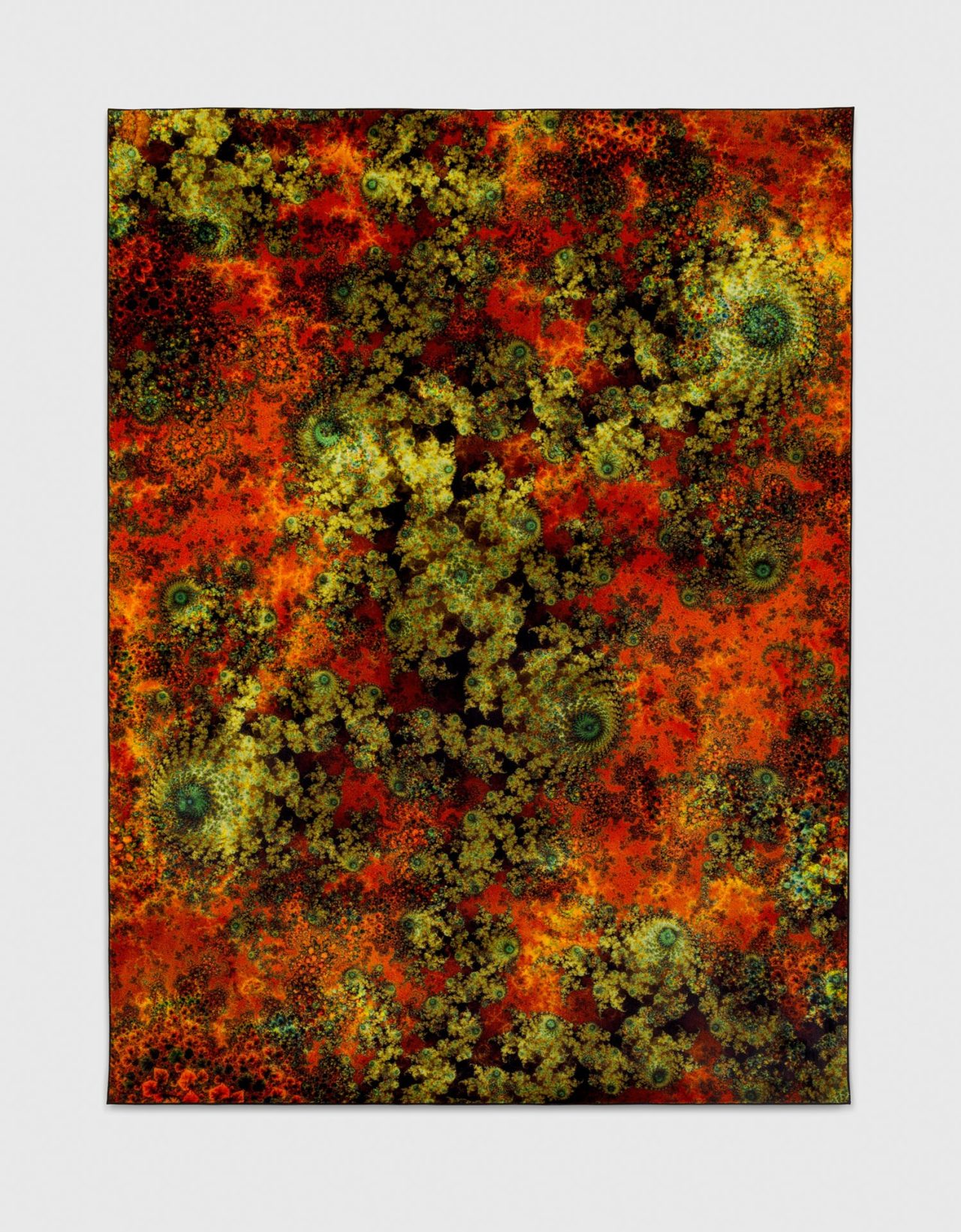

ローラーのような壁画サイズの作品を出力するには、巨大な産業用プリンターが必要だ。しかし今では、一般消費者もプリント技術の進化のおかげでオーダーメイドのカーペットや誕生日ケーキの表面にスナップ写真をプリントできるようになっている。トーマス・ルフが2022年に制作した「d.o.pe.」シリーズ(*3)は、デジタル生成したフラクタル模様がドラゴンのように見える巨大なインクジェットタペストリーで、毛足の長いカーペット状の作品は強烈な色彩を放っている。

*3 シリーズ名は、オルダス・ハクスリーが1954年に発表した自伝的著作『知覚の扉(Doors of Perception)』に由来する。

数学と視覚現象に関する先端的な研究に関心を寄せるルフは、2009年にインクジェットプリントのシリーズ「Zycles(ザイクル)」を制作。サイクロイドという幾何学的概念に基づくアルゴリズムを用いた3Dレンダリングソフトで、巨大な抽象画像を生み出している。こうした現代的感性を持つルフだが、テキスタイルを使って強烈なイメージを表現した「d.o.pe」シリーズは、1980年代の視覚文化を席巻したフラクタルブームを彷彿とさせ、意外なほどレトロな味わいがある。

産業用プリンターの進歩によって、今ではほとんどあらゆるものの表面に画像を印刷できるようになった。その中でリズ・デシーンズは、2023年のシリーズで最新技術のUVインクジェットプリントを活用している。UVプリントと呼ばれるのは、インクにジェルネイルで使うような硬化剤が入っており、プリントヘッドに追従する紫外線(UV)ランプの光でそれを硬化する仕組みだからだ。彼女は瞬時にインクが乾くこのプリンターの特性を利用し、正方形のゴリラガラス(強化ガラス)の板にパステル調の単色インクをムラなく定着させている。

デシーンズはこれまで長い間、平面性を脱した写真作品を制作してきたが、彼女のようなデジタル技術の取り入れ方はアナログの模倣をはるかに超えている。こうした方法で創造される作品は写真的とは言えないが、「写真以外の何か」でもないのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews