大岩雄典 Euske Oiwa

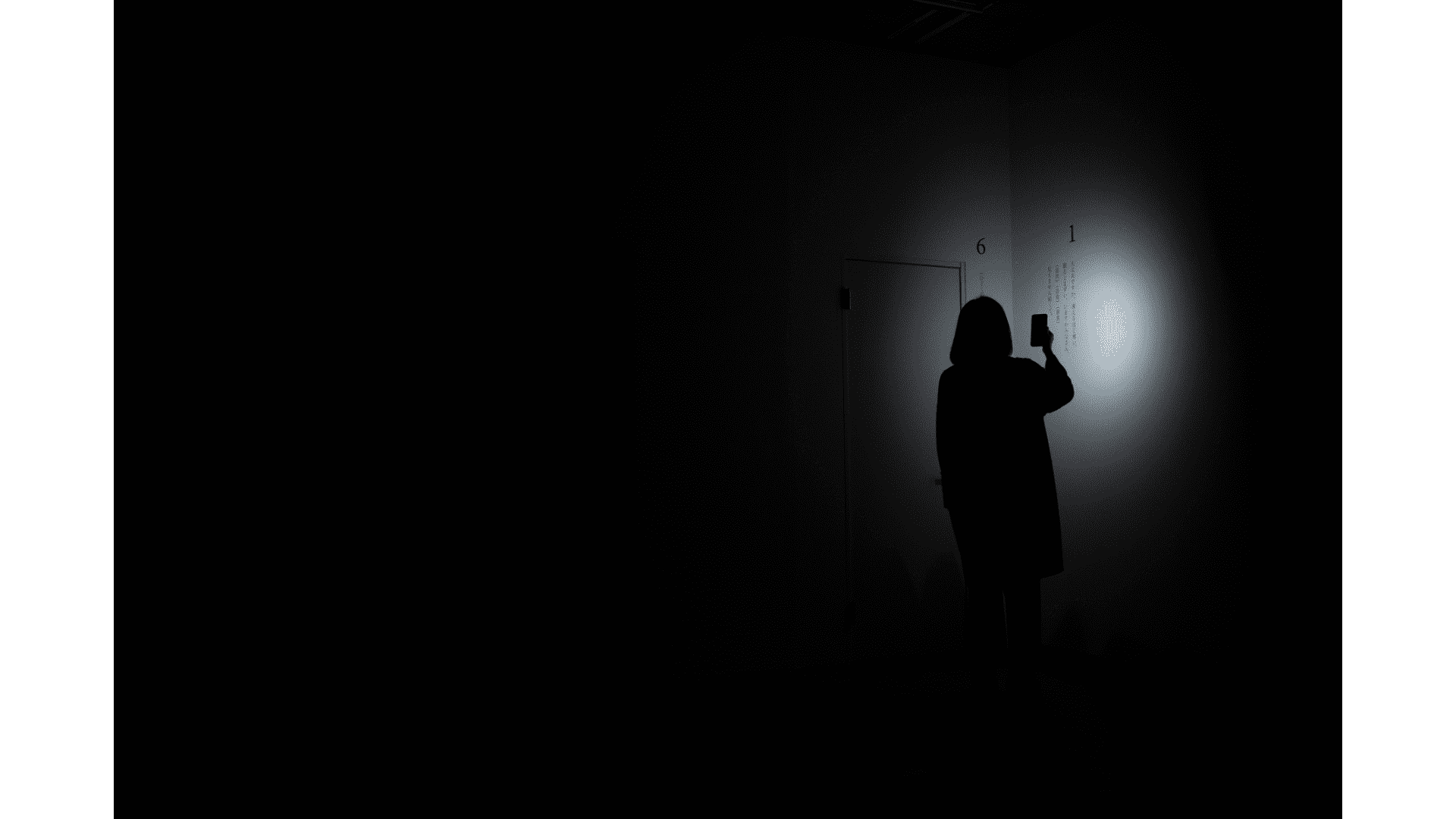

大岩雄典は、時空間や言語が持つ美的=政治的な側面を主題に、演劇や文学、ゲームなどの構造を参照してインスタレーション作品を制作してきた。代表作のひとつ《無闇|Blind》は、真っ暗闇の4隅に2個ずつ、怪談の語りの一節を記した作品だ。サミュエル・ベケットの戯曲「クワッド」(正方形の辺・対角線を、4人の役者が規則的に歩く作品)が参照されている。振られた番号の順にテキストを照らしながら読んでいくと、鑑賞者は自然と「クワッド」の役者と同じ動線をたどるはめになる。《バカンス》では、盗聴器ならぬ「盗言器」という架空の不気味な装置をめぐる漫才を制作。コント漫才に特有の、自分が物語を演じながらもふいにボケてしまうような「裂ける語り」を用いて、個人の実存に侵入するノイズの怪奇を空間的な比喩で検証するような作品だ。日本では数少ないインスタレーションの歴史・理論の研究者として、文芸誌や美術誌で執筆活動も展開。

1993年生まれ。現在は東京藝術大学大学院映像研究科博士後期課程在籍中。受賞歴に2017年CAF賞海外渡航費賞授与、19年「第16回『美術手帖』芸術評論募集」佳作入選。主な展覧会に、21年「Encounters in Parallel」(ANB Tokyo)、「見逃し配信|Catchup」(The 5th Floor)、「無闇|Blind」(TALION GALLERY)、20年「バカンス」(トーキョーアーツアンドスペース本郷)。 Photo: 中西真穂 作家ウェブサイト

「インスタレーションは、たとえば人間同士の『ディスタンス』さえ、その感覚ごとモチーフにできる」

物理的な意匠の表現だけでなく、プロセスやルール、あるいは言葉と組み合わせることで、空間が鑑賞者にどのような作用をもたらすか──。大岩雄典がいうところのインスタレーションは、独自の思考と結びついている。近作を中心に、彼の空間芸術について話を聞いた。

──「空間」を制作のテーマにされているが、それに惹かれたきっかけは?

「惹かれているからというより、『空間』は多くの認識の基本を指す言葉だと思っているのが大きいです。2019年に大学の博士課程でインスタレーション・アートの研究を本格的に始めてからは、歴史や理論を助けに整理されてきました。

空間と言語との密接な関係に長く注目しています。たとえば、15年に旧トーキョーワンダーサイトで開催した個展『Pleasure』は、2部屋で構成される展示です。手前の部屋から通路を通って奥の部屋に行き、また戻ってくる──つまり手前の部屋を『2回』通らなければいけない。これに注目して、奥の部屋に、手前で見せた映像作品やオブジェなどを語り部とした『セリフ』を、壁に戯曲のテクストの形で貼り出しました。はじめ無言に見えたオブジェクトが、その饒舌なセリフを知ることで、異なる関係で見えてくる。そうした関係の変容に、鑑賞者も巻き込まれる。

もともと演劇や文学作品への興味から、言葉や物語がいかに読まれ、それだけで人を巻き込むのか、に興味がありました。セリフを読んでしまえば、それを無言だとは思えない。一種のいわゆる擬人法ですね。そうした詩的な技術や、命令文や物語、さらに言葉遊びさえもが、人の認知にアプローチする。だからそれが機能する範囲としての『空間』に興味があります。

インスタレーションは僕にとって、単なる物理的な広がりだけでなく、ゲームのダンジョンを進むような、プロセスやルールなどを含んだ空間を扱う芸術です。だから言葉の指している中身より、言うことや話すことの機能、つまり修辞学(レトリック)に着目しています。レトリックとはもともと演説の技術を指していて、たとえば古代ギリシアの時代には、言葉の届く範囲は『都市』だった。大量印刷やラジオの時代に入り、大戦のプロパガンダに利用された。内容は知れたもので、むしろ注目すべきは聞き手に広く呼びかけ、『説得』する演説技術です。その延長で、SNSやウェブで使われる言葉――たとえばこういうインタビューが読者の関心をどのようにくすぐるのか――にも関心を持っています」

空間芸術は「ぞっとするもの」も扱える

──2021年の近作《悪寒|Chill》では、会場とそっくりの模型を置き、それを監視カメラで撮った映像を物語性のある字幕と共にスクリーンに映し出していました。自分がいる空間(と似ている空間)が、物語の中に勝手に取り込まれている状態を見る。と同時に、いるはずの空間に自分が存在していない映像を鑑賞者は目にするという不思議な経験を得るわけです。「時間」もテーマだと聞きましたが、具体的に意図したことは?

「文芸誌に寄せた原稿や翻訳などの仕事が、制作のヒントになることがあります。《悪寒|Chill》の制作は、『早稲田文学』の原稿を書いた時期でした。『資本主義リアリズム』などで知られる批評家マーク・フィッシャーが亡くなる前に書いた『The Weird and the Eerie』を翻訳し、またに同書の『the eerie=ぞっとするもの』という概念をベースにした文章を書きました。

この『ぞっとするもの』は、なぜそうなったのか理由がわからないもの、何が介在したのか掴み取れないものや、その感覚を指します。予言や失踪、遺跡などをフィッシャーは挙げますが、実はもっと身近に『ぞっとする』ものはあると思います。たとえばインスタグラムを開くと、直前に別のサイトでふと見たような商品の広告が、ピンポイントで出てくることがありますよね。なんだか『ぞっとする』。AIによるターゲットマーケティングですが、その仲介プロセスが、人間にはイメージしがたい。友達や店員が薦めてくるのとは、質感ごと違うわけです。

そういった『ぞっとする』ありかたをフィッシャーは、人間の意識そのものや、『愛』や『資本』などにも見出すのですが、僕は新型コロナウイルスにもそれを感じていました。僕もいちど濃厚接触の疑いになって自己隔離したのですが、どこで接触したのか、誰かにもう感染させてしまったか、もはや自分が病原体保有者かどうかもいまいちわかりづらい。初期の株の、2週間ぐらいある潜伏期間が、単なる風邪とは違う、見えない、遅延のある媒介の空間を生み出していた。今と未来との関係の変化という点では、ワクチンの普及や、今では一般化した展示の予約制も関連していると思います」

──作品ではその「ぞっとする」を空間的に表現しようとしたのですか?

「新型コロナウイルスが流行しはじめた頃、感染拡大を克明に描いたアルベール・カミュの小説『ペスト』が注目されました。インスタレーションという形式もまた、『あの時、私たちは2メートルの距離を取るという変な行動をした』、『アクリル板を間に置くというのが人と近づく方法だった』といったことに現れる感覚を、もしかすると直に空間的に、扱える芸術だと考えています。

《悪寒》に模型を使ったのは、建築家・美術研究家で、共同制作者の砂山太一さんの提案です。建築模型は、実物が建つ前から、完成後の建築を予測・予言するという性質のものですよね。『観客自身のいる展示室の模型』であることで、そのぞっとする感覚が増幅される。

さらにその模型内部を映像中継することで、まるでこの部屋が中継されているような、でも自分自身はいないような……はたまた、自分がいなくなった後なのか、来る前なのか、別の時間が中継されているのか……。

こういった映像中継は1970〜80年代にはビデオインスタレーションで見られた伝統でありながら、2000年代以降の『パラノーマル・アクティビティ』のようなホラー映画、さらには隠し撮りバラエティ、あるいは先ほどのAIマーケティングとの関連でいえば、監視技術にも結びつく、生活とは違う時間が流入してくるようなリアリティです」

「呪文」が効果を持つ範囲としての空間

──今年2月に開催された2人展『人数・時間・対象年齢』に、パズルゲーム『ぷよぷよ』の生みの親である米光一成さんと共に参加していました。大岩さんはカードゲーム形式の作品《刑吏たち伴奏たち》を制作されましたが、その意図を教えてください。

「米光さんは、『ぷよぷよ』などのビデオゲームだけでなく、最近はアナログゲームを中心としています。この展覧会は、劇作家の岸井大輔さんが企画したもので、演劇、ゲーム、美術という異なるジャンルの3人で取り組むことにポイントがありました。

戯曲は英語でプレイとも言い、ゲームもプレイという言葉を使う。さらに両方とも、1990年代以降の現代美術で重要語となった『参加』にももちろん関わる。この『プレイする』『参加する』ということを、美術や演劇といったそれぞれのジャンルの中だけではなく、ゲームという点も加えて横断して考えたら面白いのではないか、という趣旨ではじまった企画です。

いわゆる参加型インスタレーションは広まっていますが、いま最も広がっている『参加型』の表現はゲームですよね。リアル脱出ゲーム、ボードゲームが流行中です。美術における『参加』もその感覚に繋げて考える必要を感じました。

企画段階で言われたのは『今回、大岩くんは米光さんのゲームをインストールするんだよね』というオーダーです。そのとき、ゲームを空間にインストールするとは何だろうと考えたわけです。美術の場合は展示室に置くことですが、ゲームなら遊べる状態にすることだな、と。

でもそれは単純なことではない。サッカーのルールを知らない人にただボールを渡しても遊べない。『ゴールにボールを入れるんだよ』とか『手を使ってはいけないよ』とルールを説明したり、トライアルさせたりすると、みんないつの間にかできるようになって、さらに他の人に説明できるようになる。サッカーが『どんなゲームなのか』がインストールされる。

米光さんのゲームの特徴は『しゃべる』ことです。近年ヒットしている『はぁって言うゲーム』(幻冬舎)は、各プレイヤーが『はぁ?』とか『はぁ〜』と言って、お互いに『それは文句の“はぁ”』『それはため息の“はぁ”』と当てあうゲームです。考えてみると、ゲームに声を出すことはつきもので、ポーカーでも最後に『フラッシュ』などと口にしますよね。

ゲームにおいて声を出すことは呪文を唱えることに似ていると思います。実際に効果がある。オカルトみたいに聞こえるかもしれませんが、日常生活でも約束や当てこすりなど、言葉が効果を持つのは当たり前だし、先ほど話した、説得やプロパガンダも同様です。

そこで、呪文を芸術にできるのでは、と思いました。展示したカードゲーム作品《刑吏たち伴奏たち》も、呪文が持つ、他人に影響を与える可能性をめぐるものです。それぞれのカードに、ゲーム空間で起こすことのできる様々な可能性が記され、それを呪文のように唱えることで、勝者の定義や残り時間、手札の枚数さえも次々に変わってしまう……という作品です」

──呪文が効果を持つ空間を表現した作品でもある?

「先ほど言ったように、インスタレーションはたとえば人間同士の『ディスタンス』さえ、その感覚ごとモチーフにできる芸術です。ただ観るのではなく、行為や決断、滞留が発生する。だからこそ空間は、『ぞっとする』もの、感染症やゲーム、ひいては社会や政治なども、イメージとは違うアプローチで扱えるものだと思っています」

──7月に十和田市現代美術館で個展の予定があると聞きました。そこで発表される作品について教えてください。

「この個展は、展示会場に少し特徴があります。この5月まで同美術館を中心に開催されていた企画展『インター+プレイ』でアーティストグループ目[mé]がつくった作品《space》を会場に使っています。《space》は、街中にある、かつてスナックだった建物に美術館の展示室を模造した作品です。5月以降も残るため、そこを会場に若手作家の展示企画がシリーズ開催されるとのことで、僕はその先鋒です。『空間』をテーマにしていたら『space』で展示をすることになった。

個展のタイトルは『渦中のP』といいます。英語では『P in case』。さてこれは『space』という単語に由来しています。ミステリー小説でよく見ますが、事件を英語で『case』と言います。あるいは臨床医学で、症状を『case』と言う。『case history』は『病歴』です。ここで、CASEとSPACEを比べると、『P』の一文字が余り……。

『P』という一文字が出てきたことには縁を感じます。化学記号の『P』はリン(Phosphorus)。リンは漢字を充てると『燐』ですが、この文字はもともと鬼火や、死骸の発光を指す語でした。実際、体内に含まれるリンが死後光ることもある。燐はそうした、ぞっとする輝きをもつ火や灯りを意味していました。以前、言葉が燃え広がるというイメージで原稿を書いたことを思い出して、その『燐』のイメージと結びつきました。鬼火が人に憑くのは、菌が人についたり、言葉が脳裏に焼きついたりするのに似ている。

ついでに、CASEから派生した『in case』というイディオムは、『〜にそなえて』という意味です。人に傘を持たせようとして『雨が降るといけないから』と言うとき『in case it rains』と言います。これも予言、予感じみた、ぞっとする言い回しです。そういうわけで、『P in case』を訳して『渦中のP』。

人を食ったような洒落ですが──これも、人間風情に似合う物語に抗うように作品を作るのを徹底しようと。鑑賞のパロディ、炯眼(けいがん)のパロディのようなものになるかもしれません。もしかすると」

<共通の質問>

影響を受けた本は?

「特別なものは思い浮かばないので、ここまでの話を補填するものを挙げます。2015年の個展『Pleasure』前後に読んで印象深かったのは、郷原佳以(ごうはら・かい)著『文学のミニマル・イメージ モーリス・ブランショ論』(左右社)、とくにブランショ『望みのときに』の『クローディアが戻ってきた』という一節をめぐる分析。言語の指すものとそこに収まらない要素、という話で、記憶に残っています。

キャラクターや言葉の流用と演劇性という点では、たとえば西尾維新や清涼院流水はじめ、講談社が主導したミステリブームに十代で触れています。そうした関心はジャック・デリダの諸著作にも向いていて、いまは十和田市現代美術館での新作に向けて『火ここになき灰』(松籟社)、『絵葉書1』(水声社)に目を通しています。『絵葉書』は、恋人宛の燃やされた(!)手紙という奇妙な体(てい)のテクストです。

演劇性という点ではマイケル・フリードの諸著作をしばしば参照していますが、ここで期待されている『影響』と言えるかはわかりません。インスタレーションの形式的分析はアンネ・リング・ペーターセンの研究書によくまとまっていますが、フリードの美学的なアプローチもまた、『空間と言葉』というテーマにより広い射程があると思っていて、絵画論や写真論も合わせて読んでいます」

行ってみたい国は?

「そういえばこの、どの作家にも聞いている質問、しゃらくさいですね(笑)。芸能人のプロフィールみたいな……その意味でのアーティスト像にやすやすと応えることには、一応懐疑を示しておきたいと思います。

殊勝な返答をすれば、行きたいというより、なにより自身が、英語やフランス語圏でインスタレーションを発表したいですね。以前『CAF賞』(現代芸術振興財団主催)の海外渡航費賞で賞金をいただいたんですが、渡航の時機を逃したままで気を揉んでいます。

グレゴール・シュナイダー(ドイツ)やマイケル・アッシャー(アメリカ)、建築ですがアルヴァロ・シザ(ポルトガル)など、関心を向けている作家の展示を実際に見たいという意味で、それらの国には関心がある」

好きな色は?

「同上」

座右の銘は?

「同上」

好きな食べ物は?

「同上。海鮮、チョコレート」

アート活動を続けるうえで一番大事にしていることは?

「虚言をつかざるをえないことの自覚。欲望に対しては平然さと諧謔で応えること」

(聞き手・文:松本雅延)