ニューヨークのアウトサイダー・アートフェア、ベストブース9選。ツイン・ピークスの世界から謎めいた化学式まで

2022年3月3日〜6日、2年ぶりにニューヨークでアウトサイダー・アートフェアが開催された。これが目玉という作品は見当たらなかったが、逆にそれがフェア全体の力強さを物語っている。

絵画や織物、ワイヤーでできた作品などが会場のいたるところでブースからはみ出したり、壁を這い上がったり、天井から糸でぶら下がっていたり、テーブルの上にちょこんと乗っていたり。フェアの再開がうれしくて、とにかく作品をたくさん出さずにいられない気持ちがあふれているような、楽しげなカオス状態になっているところもあった。

30周年を迎えた今回は、約65のギャラリーが出展。新作のほか、これまで見過ごされてきたアーティストの作品も高評価を得ている。たとえば、Andrew Edlin Gallery(アンドリュー・エドリン・ギャラリー)のブースには、トム・ダンカンの額縁ごと吊り下げられた自画像や、葉巻職人から転身したアーティストで近年再評価されているフェリペ・ヘスース・コンサルボスの細密なコラージュを見るために来場者が詰めかけていた。

常連のギャラリーは会場の入り口付近に大型ブースを設け、マルティン・ラミレス、ヘンリー・ダーガー、ジョセフ・E・ヨーカム、ウィリアム・ホーキンスなどアウトサイダー・アートの巨匠と呼ばれるアーティストの作品を展示。広いスペースのおかげで来場者はゆっくりと作品を鑑賞していた。Hirschl & Adler Modern(ヒルシュル&アドラー・モダン)が展示したアイダホ州出身の謎のアーティスト、ジェームズ・キャッスルが煤(すす)と唾液を素材に制作した本など、近くでじっくり見るとその良さがわかる。

以下、今回のアウトサイダー・アートフェアのベストブースを紹介する。

Ricco/Maresca Gallery(リッコ/マレスカ・ギャラリー)

今回のフェアで最大級のブースを構えたリッコ/マレスカは、ドミンゴ・グッチョーネ、ケン・グライムス、エディー・アーニングら古典から現代までの幅広いアーティストの作品を展示した。晩年の15年間を施設で過ごしたアウトサイダー・アートの第一人者、マルティン・ラミレスによる《Untitled (Man Riding Donkey)(無題〈ロバに乗る男〉)》(1960)や、日付・パターン・場所の最大公約数的な配列によるジョージ・ワイドナーの「自画像」とされる作品などだ。ワイドナーは「高機能サヴァン症候群」と紹介されている。ブースで最も大きな作品は、ウィリアム・L・ホーキンスが恐竜を描いた《Diplodocus(ディプロドクス)》(1987)。絵の中のディプロドクスは、燃えているかのような森に堂々と立っている。

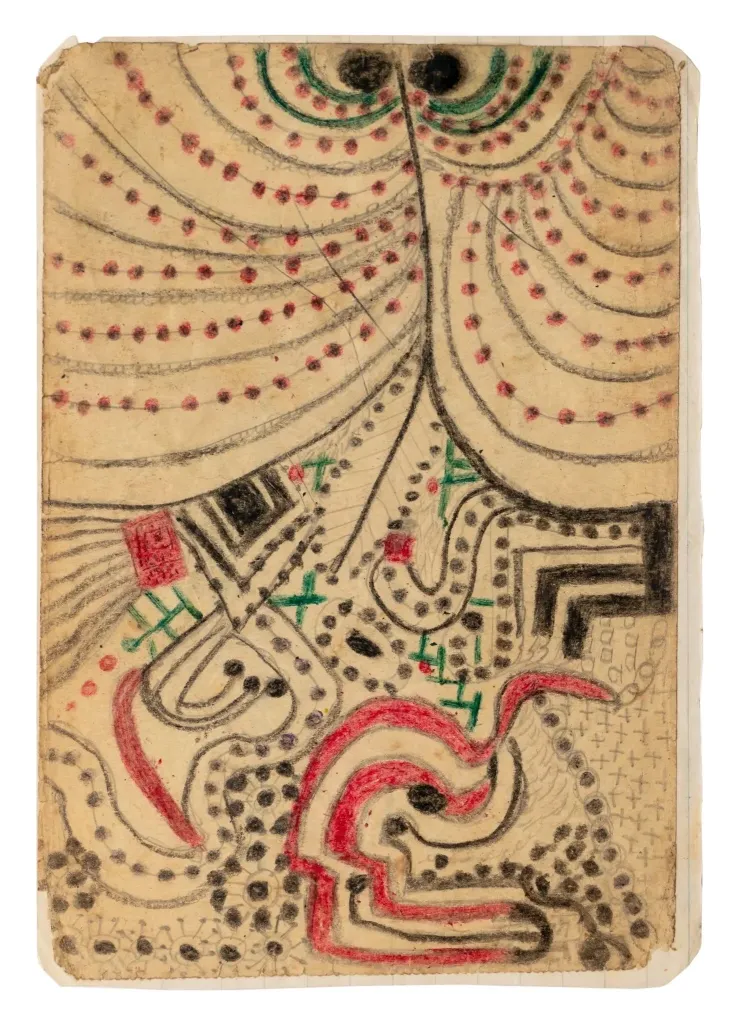

Shrine(シュライン)

ニューヨークのギャラリー、シュラインを運営するスコット・オグデンは、意外なテーマで展示を行った。1982年から2013年までニューヨークでギャラリーを運営し、モセ・トリバーやミニー・エバンスを世に出すなどの功績を残したアウトサイダーアートのディーラー、ルイーズ・ロスにオマージュを捧げたのだ。トリバーとエバンスは今回のブースに出展されている。南部出身で不眠症だったエバンスのドローイングは、まるで夢の世界の壁紙のようでとりわけ印象的だ。また、スペイン内戦に従軍したカルロ・ジネッリの作品は、アウトサイダーという枠を超えた視覚的なインパクトがある。展覧会のポスターや広告など、ルイーズ・ロスの資料を集めたオンライン・アーカイブも同時に公開された。

Hill Gallery(ヒル・ギャラリー)

このブースはラルフ・ファサネラの作品に特化し、全身を描いたポートレート作品が展示されていた。ファサネラは労働者階級のニューヨーカーとして、20世紀半ばの米国における人種や労働への問題意識を持ち、無名の人物を生き生きと描く人物画を得意とした。《Seated Woman in a Yellow Dress(黄色いドレスを着た座る女)》(1954)では、物思いにふける黒人女性を優雅に描き、力強い筆致で画面のパターンの変化を印象的に表現している。このほか、地下鉄の乗客を描いた小さな人物画も複数展示された。考え事をしたり、退屈そうな顔をしたり、あるいは居眠りをしながら、それぞれの目的地に向かっている人々の様子が描かれている。

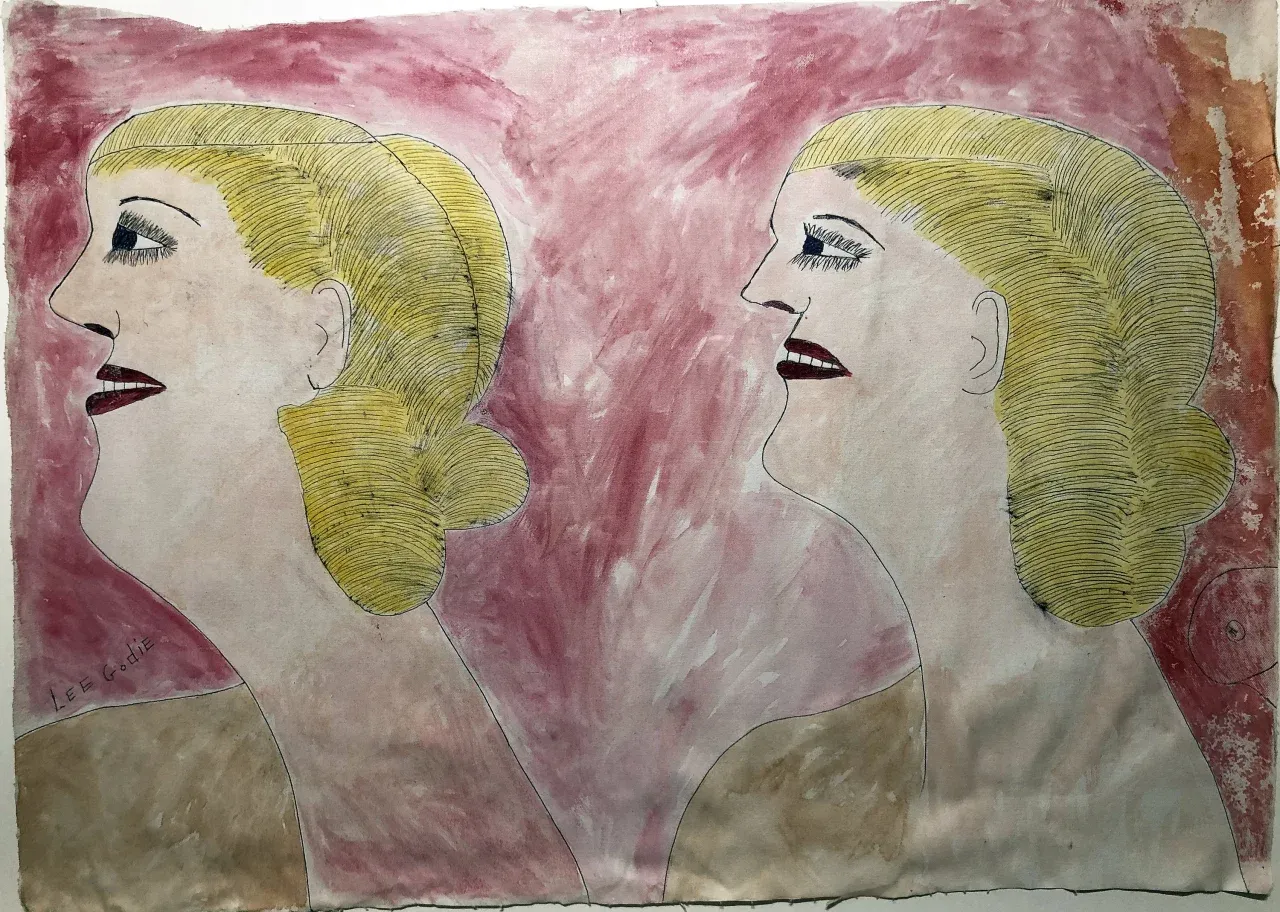

Carl Hammer(カール・ハマー)

アラバマ出身のアーティスト、ビル・トレイラーはフェアのあちこちのブースに登場していたが、最も良質な作品をそろえていたのがシカゴのギャラリー、カール・ハマーだ。黒人奴隷として生まれたトレイラーは、奴隷解放、黒人の大移動(*1)、ジム・クロウ法(*2)や都市化など、時代の変化の波にもまれた社会をシンプルな人物像で表現する。また、シカゴを代表する画家リー・ゴディのドローイングや、ヘンリー・ダーガーの大作《In the Realms of the Unreal(非現実の王国で)》の2枚組パネルも展示された。

*2 人種差別的内容を含むアメリカ合衆国南部諸州の州法の総称で、1870年代から1960年代まで続いた。ジム・クロウという言葉は、顔を黒塗りした白人俳優のトーマス・ライスが演じたキャラクターからきている。

Bruce Bickford(ブルース・ビックフォード)

ブルース・ビックフォードの作品が展示された企画コーナーでは、架空の街、ツイン・ピークスを訪れることができる。《Twin Peaks Topography(ツイン・ピークスの地形図)》(1990年頃)は、カルト的人気を誇るデヴィッド・リンチのテレビシリーズの舞台を、ミニチュア模型で丹念に再現した作品だ。「ツイン・ピークス』の熱心なファンなら、滝や見晴らし台、グレート・ノーザン・ホテルなどのランドマークがすぐに分かるはずだ(全て実在したロケ地)。企画を担当したのは、アーティストのエリック・ホワイトとアーロン・グアダムで、「粘土の一部がまだ柔らかいので運搬に苦労した」と話していた。ビックフォードがついさっきテーブルの上に置いたかのように壁が傾いている家もあり、実際に人が暮らしているような生活感を出していた。

Fleisher/Ollman(フライシャー/オルマン)

長年フェアに出展しているフライシャー/オルマンは、バラエティに富んだ作品を幅広く展示。代表的なものには、「フィラデルフィア・ワイヤーマン」と呼ばれる匿名のアーティストによる小さなワイヤー彫刻、カンベル・スミスによるタイムズスクエアの時計塔を模した厚紙の作品、ボヘミア(現在のチェコ)生まれのアーティスト、ジョセフ・カール・ラドラーの絵画などがある。ラドラーは、生涯を通じて入院したさまざまな精神病院の光景を描き続けた。今回展示された作品では、眠る入院患者たちの間に散文が書かれ、鍵のかかった窓から夜明けの光が差し込んでいる様子が描かれている。

Portrait Society Gallery of Contemporary Art(ポートレート・ソサエティ・ギャラリー・オブ・コンテンポラリー・アート)

複数のアーティストを紹介したこのブースの主役は、あまり知られていないコラージュ作家、デラ・ウェルス(1951〜)だ。2020年のインタビューによると、堂々とした黒人女性たちが運営する「魔法の国」を想像し、これをテーマに制作を行っているという。雑誌の切り抜きで制作したコラージュはとても魅力的だ。ある作品では、アール・ヌーボーの作家、L. C. ティファニーのモザイクのようにきらめく青色のかけらで構成された空が描かれている。ウェルズは作品に小さな家のイメージを盛り込み、時には厳しい目をした少女の側にそのイメージを配置し、自分自身の隠された世界を暗示している。

Bullet Space(ブレット・スペース)

メルヴィン・「ミルキー」・ウェイ(1954〜)は1970年代にニューヨークに移り住み、技術専門学校で学んだ。統合失調症と診断されて就職の機会を逃し、その後10年間は住所不定のまま施設に出入りしつつ、数学の方程式や自分なりの錬金術の図をペンとインクで描いて過ごしている。ウェイの作品は、ブレット・スペースの創設者、アンドリュー・カストルッチに見出され、第1回アウトサイダー・アートフェアで初めて一般に公開された。今回のフェアではウェイのドローイング約30点を展示。化学式や科学的な略語がページ上で混ざり合い、まるでコンピュータ部品の回路のように作家の心を露出させた作品だ。ここで重要なのは答えではなく、問いがどのように展開するかなのだろう。

Norman Brosterman(ノーマン・ブロスターマン)

フェアでとりわけ印象的だったこのブースの展示は、奴隷解放で自由になった南部の黒人家族と、その元主人である白人たちの物語だ。奴隷解放後、双方の運命は一変する。物語は、テキストと12点のインク画からなる小さな冊子(1866)に収められている。作者不詳のため、これを伝記的記録ととらえるかファンタジーととらえるかは、見る人の選択にゆだねられている。いずれにせよ、最後に成功をつかんだ家族の笑顔は、見る者を幸せな気持ちにしてくれる。(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年3月4日に掲載されました。元記事はこちら。