マイケル・ホー Michael Rikio Ming Hee Ho

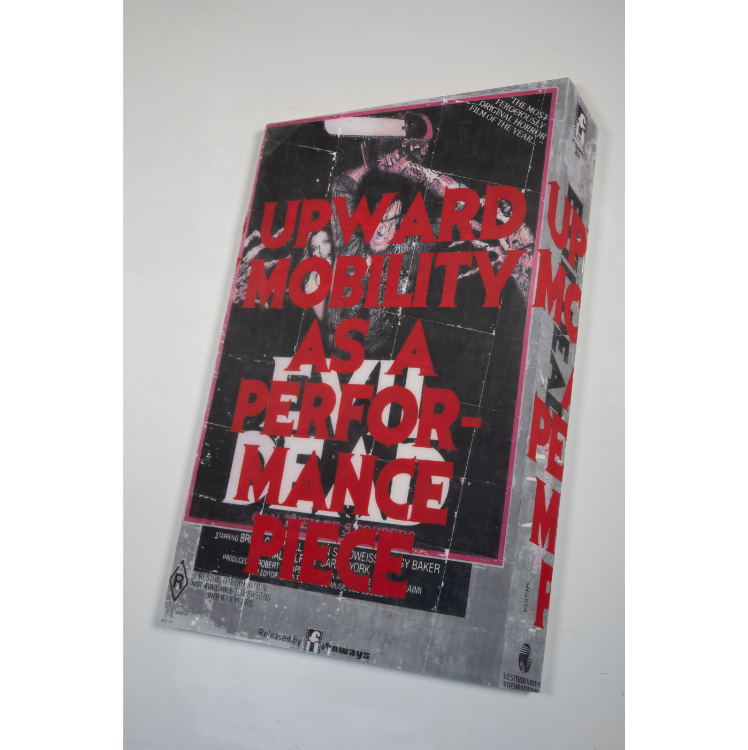

マイケル・ホーは、作品と鑑賞者の「対話」を促すことをテーマに、平面や彫刻を制作している。近作の絵画シリーズでは、グローバル企業のロゴマークや銃、デジタルの顔文字など、視覚的なインパクトの強い図柄の上に、暗示的に言葉を載せる。文字の内容はあいまいで多義的だ。あえて「わかりにくさ」を残すことで、鑑賞者を揺さぶり、見た人のなかで後々まで対話が続くことを意図しているという。作品の形状も特徴的だ。当初は正方形のキャンバスに絵を描いていたが、2020年頃からは画布を変形させ、平面ながら立体的に見える作品に発展させた。陰影や遠近法でそこに物があるように描く絵画の「イリュージョニズム(幻覚法)」と、彫刻的な表現の融合を試み、新しい鑑賞体験の可能性を探る。東京・新大久保のアートコミュニティスペース「UGO」の一員としても活動。ガラパゴス的とも言える日本のアートシーンやマーケットにも関心を寄せる。

「見る人にさまざまな『読み』を誘発させたい」

マイケル・ホーは、米・ハワイ生まれ。UCLA (カリフォルニア大学ロサンゼルス校)を卒業後、2018年に拠点を東京に移し、創作活動を展開している。彼の作品は、文字をグラフィックとして使った表現が特徴だ。本人いわく、「曖昧(あいまい)さ」や「不確かさ」といった体験を、鑑賞者にさせることが狙いだという。その意図、ひいては創作哲学について聞いた。

曖昧さが対話を促す

──アートの道に進もうと思ったきっかけを教えてください。

「アーティストという職業を意識したのは、高校生のとき、UCLAのアートに関するサマーキャンプに参加したのがきっかけです。ある教授が、美術家のフィリップ・ガストンに関する資料を見せてくれました」

ガストン(1913~1980)はユダヤ系の画家だ。ホロコーストや白人至上主義団体KKKなどを主題にした作品を残した。

「ガストンは、コミカルな風刺漫画的要素を盛り込みながらも、自身の記憶や社会、歴史の暗部を主題に描いた作家です。それまで、風景画を描いたり、アメコミに夢中になったりと、趣味程度にアートに関心はありましたが、ガストンの仕事を知ったことで、捉え方が大きく変わりました。アーティストの意義を実感させ、アートの道を志すきっかけを与えてくれたのが、ガストンです」

ホーは大学ではバーバラ・クルーガー(1945~)に師事した。彼女は、既存の広告写真にキャッチコピーのような短い文章を載せる手法で、政治的、社会的なメッセージを発信しているアーティストだ。

──ホーさんの近作には、資本主義を想起させる企業の商品パッケージや、銃、国旗といった図像に、印象的なテキストを加えた絵画作品があります。特に文字をグラフィックとして使う手法には、クルーガーの影響もありますか?

「僕が大切にしているのは、作品と作品を見た人の間に、ある種の新しい『対話』を促すことです。文字はその点で重要な役割を持っています。確かにバーバラ・クルーガーも同じように文字を使い、作品を通じて社会に問いを投げかけていますが、僕の場合、(誰かにメッセージを伝えることよりも)、『視覚意味論』的な効果に関心があります。文字があること、それらを操作することで、ビジュアルにどのような意味が生まれるか、見た人はそこにどんな意味を見出すかということです」

「例えば、僕の作品に『I am sorry you feel that way』という文字を載せたものがあります。日本語にすると『あなたがそう感じてしまうのが残念です』ですが、この文自体は意味がありそうながら、曖昧な言葉です。『I』は誰なのか、『YOU』は誰なのかと、一つひとつ掘り下げていくと、いっそう内容が分かりにくくなります。また別の作品では、意図的にストリート文化を思わせるスラング(俗語)を用いたりもしています。そういった、曖昧さを含んだものや異なる文脈のものを突きつけることで、鑑賞者の中にさまざまな読みを誘発させることが狙いです」

──近年、「ネガティブ・ケイパビリティ(答えの出ない、対処のしようのない事態に絶える能力)」という言葉が流行しています。先行きの見えない現代には、分からないものを抱えながら生きる能力が必要だというのです。分かりにくい、曖昧なものに鑑賞者を向き合わせるという点で、ホーさんの作品は、そうした現代性に呼応していると言えそうです。

「トランプが大統領に就任した際、米国では『FUCK TRUMP』というメッセージが街中で見られました。それは非常に直接的で分かりやすい。ただ、見た人の多くは『確かに、そうだよね』と合意して、コミュニケーションが終わってしまう。でも、僕の場合は、鑑賞者に曖昧な体験、分かるようだが分からないかもしれない経験を供することで、作品を見た後や、会場を出た後でも、鑑賞者の中で対話が続くことを期待しています」

「もちろん、社会にどうアートが機能するかも大切なことです。作品では銃や武器のようなモチーフも使っています。米国では毎年、各地で襲撃事件が起こっていますし、特に簡単に自動で使える銃を子どもでも手にできます。銃は、暴力的な事件や歴史、軍国主義、テロリズムを想起させるもの。そういったイメージを使うことで、見た人が、機微に触れる問題について深く考えるきっかけになればいいとも思います」

絵画と彫刻を融合する試み

──ホーさんの作品の多くが正方形の絵画です。最近では、立体物を斜めから見た時のような形にキャンバスを変形させ、鑑賞者を錯視させるアプローチも見られますが、絵画の形に対して特別な考えがあるのでしょうか。

「絵画に限らず世の中でも、存在する四角形のほとんどが縦長や横長の長方形です。それは機能性に由来したものだと思いますが、正方形はあまり見られない。その点で、鑑賞者に違和感を与えるもの、視線を引きつけるものとして正方形を選んだ部分はあります」

「また、近作の錯視的な表現は、美術史における絵画を考えたときに浮かんだアイデアです。絵画は平面。ですが奥行きを感じさせたり、例えば湖の上に船が浮かんでいるように見せたりするため、昔から画家たちは工夫をしてきたわけです。そうしたイリュージョニズム(幻覚法)は絵画の重要な要素です。その一方で、アンジェラ・デラクルスのような作家もいます」

イリュージョニズムとは、現実と見間違えるほどにリアルに表現する描写法のことだ。遠近法や陰影などの再現技術を用いて現実を再現する。その一つがだまし絵だ。一方のデラクルス(1965~)は、キャンバスを解体してオブジェ化した作品で知られる作家で、2010年には、英国を代表する現代アートの賞、ターナー賞の最終候補にも残った。

「つまり、絵画は物質でもあり、壁にかかった彫刻とも言えます。また彫刻も表面を塗装したりするので、絵画的な側面も持っている。僕の近作は、こうした絵画と彫刻のアプローチを融合させる試みです。実は『絵画は彫刻である』という概念を、そもそも、大体の画家たちは忘れてしまっているのではないかとも思います」

──2021年には、仮想現実(VR)を使った個展「I_AM_BECOME.pdf」も開きました。メタバース(3次元仮想空間)で作品を発表することに、どのような可能性を感じましたか?

「写真やビデオが、これまでの絵画と違う表現を生み出したように、VRも新しい作品体験を生み出すと思いますし、その可能性に関心はあります。一方、展覧会をしてみて改めて感じたのは、『絵画は彫刻である』という概念が、VRの世界では変わってくるかもしれないということ。そこでは知覚できるものがすべてフラットなデータになる。ある意味、平面化されてしまう。VR内で、絵画や彫刻の見え方やあり方をどう再定義するかも、興味深いです」

独特な日本のアートシーン

──2018年に東京に拠点を移した理由を教えてください。

「僕の父方の祖先が日本人です。ただ遠い先祖なので、日本との関わりはそこまでではなく、ミステリアスな存在でした。UCLA在学中に、教授たちに日本のアートシーンについて聞いた時も、どんな作家がいて、どんなマーケットがあるのか、彼らもほとんど知らなかった。今のうちに自分で日本に行かなければ、ずっと謎のままになってしまうと思ったのが一番の理由です」

「実際に、海外でアートを学んだ者の目には、日本のアートシーンは独自の発展をしているように見えます。いま日本ではポップアート系が流行していて、ある種、バブルのようになっています。日本人の多くは、ビジュアル的な魅力のある作品を好む一方で、政治や社会を批判する作品には抵抗があるようです。僕の作品は後者の要素もあるので、どう自分の作品をアピールしていくかも大きな課題です」

──東京・新大久保のアートスペース「UGO」のメンバーでもありますね。ここは、アーティストが自ら運営するアーティスト・ラン・スペースです。ホーさんは、この取り組みにどんな可能性を感じていますか?

「UGOは、東京にある数少ないアーティスト・ラン・スペースです。LAにはたくさんありましたが、日本にはまだ少ないと思います。UGOは多様性がテーマ。批評的な視点を持った、様々な背景を持つ若い作家たちが集まっています。ある意味、僕のオアシス。UGOの魅力でもある多様性や包括性の重要性を世の中に提示することは、大きな意義があることだと思っています」

──2022年の活動予定を教えてください。

「いくつか展覧会を開く予定です。日本に来て、2022年で丸4年になりますが、個人的には日本にいることの意味をきちんと考えることが重要だと思っています。それは、日本のアートシーンをより深く知っていくことでもある。独特ではありますが、日本で作品を発表したいという海外の作家も多くいます。だから、日本のアートシーンに本当に可能性があるのならば、海外に発信することにも力を注ぎたい」

<共通質問>

好きな食べ物は?

「明太子チーズのもんじゃ焼き。アメリカ人には知られていませんが、その美味しさがわかれば必ずヒットすると思います」

影響を受けた本は?

「アートエコノミストであるドン・トンプソンの『The $12 Million Stuffed Shark』(未訳)。アート業界の裏側や、アーティストとして活動する自分の立ち位置を教えてくれた本。$12 Millionの作品を買える人はなかなかいないので、クリスティーズやサザビースなどは、ハイパーリッチな家族に対して、子どもの誕生日会を開く。そうやってまた他のリッチな家族とコネクションを作っていくわけだけど、あまりにも馬鹿げた、異常な世界。本当にあり得ないんだけど、それが面白い」

行ってみたい国は?

「ロシアとカザフスタン。ロシアは、独自のアイデンティティを持っている国。ソビエト連邦から派生している国で、政治や社会がコントロールされている。米国の資本主義とは真逆の国として関心があります。また、どうやって人々がシベリアの極寒地域に住めるのかなど、あまりにもわからないことが多く、興味をかき立てられます。カザフスタンは、アジアとロシアの中間地点で、文化が組み合わさっていて興味深い国。高校の時に、カザフスタン系の友だちがたくさんいましたが、顔を見てもアジアなのかヨーロッパなのか簡単に分からず、独特の魅力がありました」

好きな色は?

「イエロー。黄色はパワフルだし、世界でセーフティスタンダード(安全基準)に使われている色。とても便利で機能的。もっと人々はこの色を評価すべきだと思う」

座右の銘は?

「美術評論家、デイヴ・ヒッキーの著書『Enter the Dragon』の中の言葉で、『Without the urgent intention of reconstructing the beholder’s view of things, the image has no reason to exist, much less to be beautiful』(鑑賞者のものの見方を再構築する力がなければ、そのイメージは存在する意味がないし、美しくもない)。僕のバイブル。自分が思っていることを、完璧に強く、一文で表現している言葉」

アート活動を続けるうえで、一番大事にしていることは?

「自分の作品を通して、作品と見る人の関係を構築して、見る人自身が自分の考えを探し出す、その手助けをすること。僕自身と鑑賞者の関係ではなく、作品と鑑賞者の関係を作ることを大事にしています」

(聞き手・文:松本雅延)