国際芸術祭「あいち2025」のテーマが発表。芸術監督フール・アル・カシミが語る地域コミュニティとプロセスの重要性

今年で6回目を迎える国際芸術祭「あいち2025」(旧称「あいちトリエンナーレ」)のテーマと第一弾参加アーティストが発表された。芸術監督を務めるフール・アル・カシミの来日に際して行われた説明会では、今回のテーマ「灰と薔薇のあいまに」に込められた思い、これからの芸術祭の可能性が明かされた。

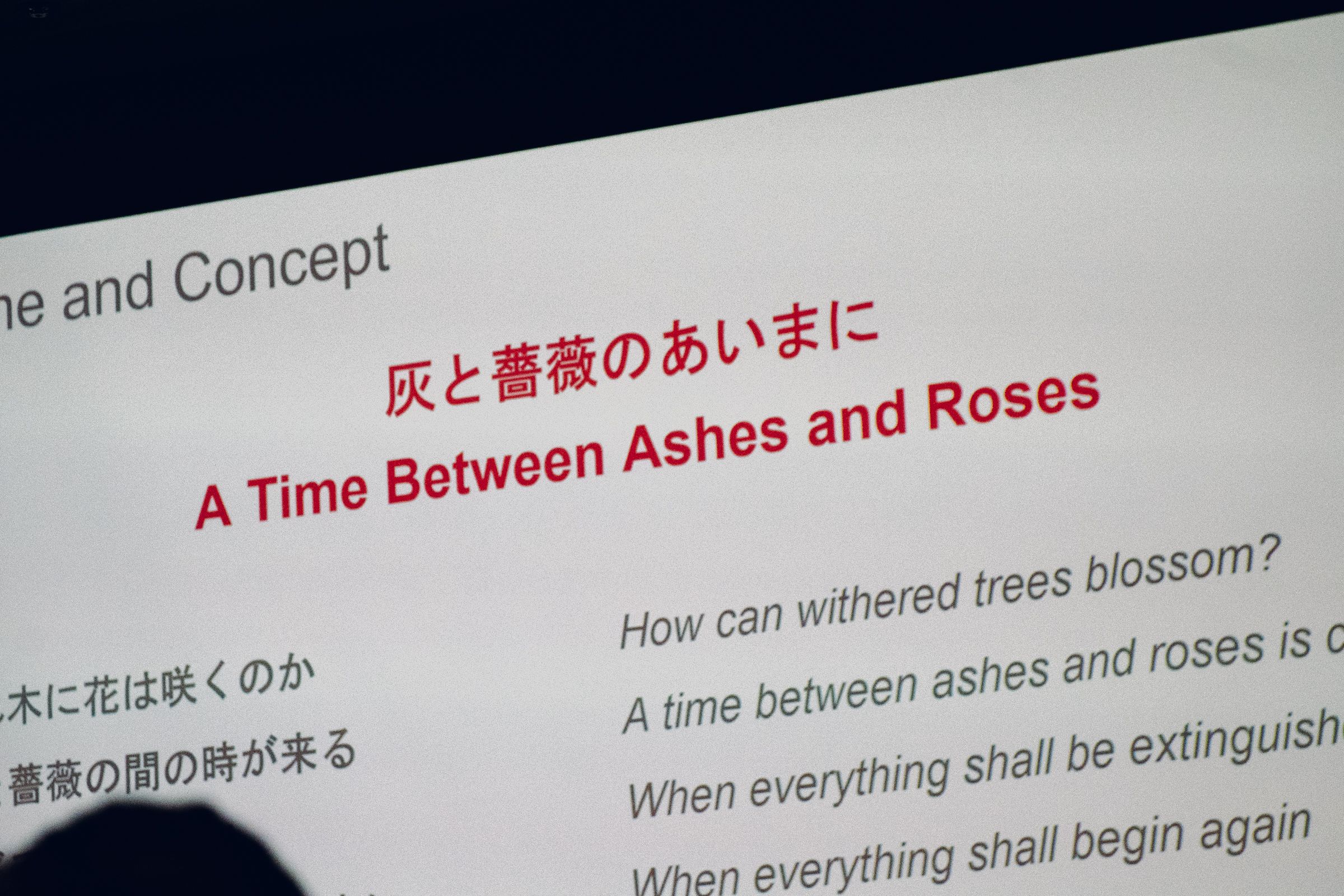

テーマは「灰と薔薇のあいまに」

2025年9月に開催される国際芸術祭「あいち2025」のテーマ・コンセプトおよび第一弾参加アーティスト、企画体制が発表された。発表を受けて行われた説明会では、芸術監督を務めるフール・アル・カシミが来日。テーマ・コンセプトに込めた思いや芸術祭の意義を語った。

2010年に「あいちトリエンナーレ」として始動した本芸術祭は今回で6回目を迎えるが、海外から芸術監督を招聘するのは今回が初となる。森美術館館長の片岡真実からバトンを引き継いだアル・カシミは、20年にわたってシャルジャ・ビエンナーレの企画・運営に関わり、現在は国際ビエンナーレ協会会長を務めるなど、国際芸術祭に精通する存在だ。

今回発表されたテーマ「灰と薔薇のあいまに(A Time Between Ashes and Roses)」は、シリアを代表する詩人アドニスの詩集『灰と薔薇の間の時』からとられたものだという。

「ありとあらゆる人が関われるテーマを考えるうえで、環境は重要なテーマのひとつと言えます。ただ、現在の人間と環境の間の分断を照らし出す国家や領土といった目先の視点からではなく、文学やファンタジー、SFのように文学的な視点から環境について考えてみたいと思ったんです。そこでアドニスの詩を思い出しました」

アル・カシミがそう語るように、この詩は人間と自然の関わりを問うものでもある。人間の活動によって荒廃した地球=灰に、再び薔薇は咲くのか。それはまさに現代社会が直面している問いでもあるだろう。

「人間と地球の関わりに関心があるんです。魚の乱獲やプランテーションのように、ネガティブな影響を及ぼしてしまうものもある。恩恵を受ける人もいれば、苦しんでしまう人もいます。世界の人々が異なる状況に置かれているなかで、アーティストの作品を通じて、多様な“声”があることを知ってもらいたいと考えました」

アル・カシミが「世界中から招くアーティストやコレクティブによる作品は、私たちが生きる環境について既に語られている、そしてまだ見ぬ物語を具現化してくれるでしょう」と述べるように、今回発表された参加アーティストの多くは、環境との関わりのなかで作品をつくってきた。

たとえば西アフリカで過ごした経験から土器づくりに関心を抱いた小川待子は鉱物を用いた始原的な作品を発表しており、沖潤子は刺繍を用いることで古い布や道具が経てきた時間を紡ぎ上げる。アルゼンチンを拠点とするアドリアン・ビシャル・ロハスは人類史的な視点から大規模でサイトスペシフィックなインスタレーションを展開し、レバノンのダラ・ナセルは土地の視点や物語を取り込んだ絵画をインスタレーションとして発表している。今年後半にかけ、今後もさまざまなアーティストの参加が発表される予定だという。

大切なのはコミュニティとプロセス

世界中で数多く展開される国際芸術祭を考える上で、地域の文化や歴史、産業を無視することはできないだろう。本芸術祭も「あいちトリエンナーレ」から「国際芸術祭「あいち」」へと名称を変更した2022年から、地域の文化とのつながりをより重視するようになっている。

「特定の土地にこだわるつもりはありませんが、アーティストの作品は土地や文化にインスパイアされたものでもあります。だから私は地元のアーティストを紹介することも重要だと考えていますし、多くの方々に世界のアーティストを知ってもらうだけでなく日本の文化を知っていただきたいです。だから私はできるだけ現地で刺激を受け、自分のやることが地域に根ざしたものとなるよう心がけています。ギリギリになってから現地に飛んでくるようなキュレーターにはなりたくないんです」

無論、地域のアーティストを取り上げることだけがすべてではないだろう。アル・カシミが「ビエンナーレやトリエンナーレはシティプロモーションや観光にも貢献できると信じています」と語るように、地域に暮らす人々とのつながりも重要なイシューだ。

「多くの場合、市民は自分たちとアートがつながっていないと感じています。とくに美術館はお金がかかるので、特定のグループだけのものだと感じてしまう。だから、芸術祭は地域社会が主役となる場所でなければいけないのです」

アル・カシミはそう語り、さまざまな取り組みを通じてアートと地域社会をつなげていかなければ芸術祭の持続可能性は失われてしまうと説く。たとえば作品制作においては地元の工房を積極的に利用し、海外のアーティストが来日する際はワークショップを開いたり大学で講演を行ったりするなど、展示以外の広がりを生み出していく必要があるとアル・カシミは続ける。

「たとえば私が関わってきたシャルジャ・ビエンナーレは、20年で大きく成長してきました。昔ワークショップに参加してくれた学生と、いまでは一緒に働くこともあります。大切なのはコミュニティなんです。学生が参加できるワークショップやプログラムも実施したいですし、まずは地域のコミュニティを考えなければいけません。もちろん時間はかかってしまいますが、私はこの芸術祭をレガシーとして残し、成長させていくことが大事だと思っています」

アル・カシミは「私はプロセスに関わる必要があるのです」と語り、コミュニティを育んでいく重要性を強調する。「あいち2025」の開催まで残り1年と8カ月、そのプロセスを多くの人々と共有することは、芸術祭と社会のつながりをより強めていくことでもあるのだろう。

Edit, Photos & Text: Shunta Ishigami