【今日は猫の日!】クレー、ダリ、クリムト etc. アーティストと猫たちの5つの愛の物語

2月22日は、愛猫家にとって1年でもっとも特別な日、「猫の日」だ。美術史に名を残す巨匠たちの中にも、猫を愛し、創作の支えとしてきた人たちがいる。この日を記念して、今回は5人の画家と猫の愛あふれるエピソードを紹介しよう。

1. 若きアンディ・ウォーホルと25匹の「サム」、そして母

1950年代、まだポップアートの先駆者となる前のアンディ・ウォーホルは、フリーランスの児童書イラストレーターとしてダブルデイ社で働いていたが、満足に食べられる報酬は得られていなかった。それを知ったアーティストである母親のジュリア・ウォーホラはピッツバーグの田舎からニューヨークのウォーホルのアパートに移り住み、生活を支えた。そんな中、2人は「ヘスター」という名の一匹の猫を飼うこととなった。さらに、へスターが寂しくないよう猫を増やしたところ止まらなくなり、遂に25匹に。名付けが面倒になったのか、2人は新たに加わった猫全てに「サム」という名を付けた。

ウォーホルとジュリアは1954年、合作で手彩色のリトグラフ作品集『25 Cats Name Sam and One Blue Pussy(サムという名の25匹の猫と1匹の青い子猫ちゃん)』を190部限定で自費出版した。署名と通し番号が振られたこの本のほとんどを、ウォーホルは友人や顧客に贈り物として手渡した。その後ジュリアは続編として、その名もアンディ・ウォーホルズ・マザー著『Holy Cats(聖なる猫たち)』を自費出版した。同著では自身のイラストとテキストでへスターへの愛が語られている。この2冊の本は、1987年のウォーホルの死後数カ月して、ボックスセットとして再版・出版された。

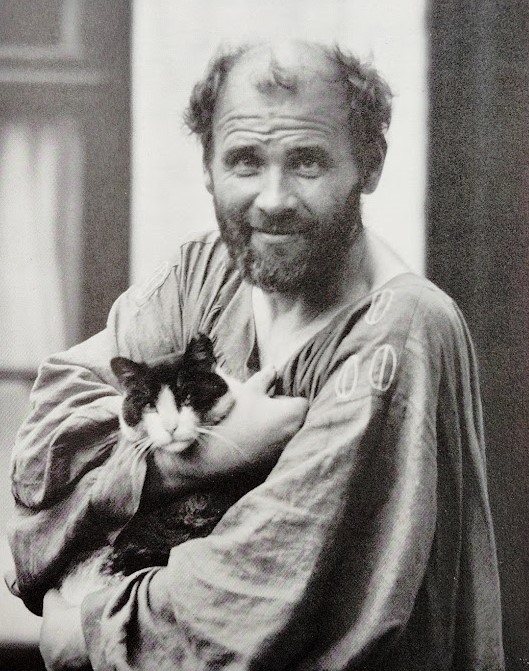

2. グスタフ・クリムトの孤独の友「カッツェ」

グスタフ・クリムトは愛猫家として知られており、飼い猫たちを「カッツェ(ドイツ語で猫の意)」と呼んで可愛がった。ある日、彼のアトリエを訪れた美術評論家のアーサー・ローゼラーは、目の前に広がる光景に驚いた。部屋には10匹近くの猫が放たれ、猫たちはじゃれ合いながらクリムトの絵が描かれた紙をぐしゃぐしゃにしていたのだ。クリムトはこの状況を全く意に介さず、「そんなことは問題ではない。彼らは絵画に小便をひっかけるだけだ。そして、知っての通り、それが最高の定着剤になるんだ」と冗談を言ったという。一方で、生涯を通してクリムトが猫を描くことはなかった。

クリムトは世捨て人としても知られていた。彼は画家として成功して貧困から抜け出し、オーストリアの田舎から華やかなウィーンへと移り住んだ。しかし、ウィーンの富裕層たちは、彼の作品を購入していたにもかかわらず、クリムトを敬遠した。彼の田舎訛りと仕草は、上流社会にはふさわしくないとみなされたのだ。また、彼はヨーロッパの芸術家のライフスタイルの中心であったカフェ文化にも参加しなかった。そんなクリムトにとって、猫が心のよりどころであったことは想像に難くない。写真家モリッツ・ナーによる象徴的な写真では、画家がアトリエの外に立ち、幸せそうにカッツェを抱いている様子が捉えられている。

3. ダリの珍奇な同伴者「バブー」

サルバドール・ダリはご存じの通り奇抜なものを好んだが、ペットも同様だった。彼が可愛がったのはオセロットの「バブー」。オセロットはネコ科の動物で、独特のヒョウ柄を持ち、体は猫よりも大きい。ダリは1960年代にバブーを手に入れ(コロンビアの大統領からのプレゼントという噂もある)、首輪を付けて一時期はどこに行くにも連れ歩いていた。

マンハッタンのレストランでは、自分のテーブルにバブーをくくりつけ、周囲の客を怖がらせた。客の恐怖を和らげようとしたダリは、「オプアート(だまし絵)風のデザインでペイントした」普通の猫に過ぎないと説明したそうだ。バブーはダリの家の大理石の暖炉の前で絹の敷物の上を歩き回り、豪華客船SSフランスの旅にも同行するなど、優雅な暮らしを送った。だがダリの友人である俳優のカルロス・ロハスは、本来の生息地から引き離されたバブーは本当に幸せなのかと心配していたようだ。自伝の中で「私は一度だけオセロット(バブー)の微笑みを見たことがある。逃げ出したオセロットが、まるでネズミを狩るように人々を追い回したときだった」と記している。

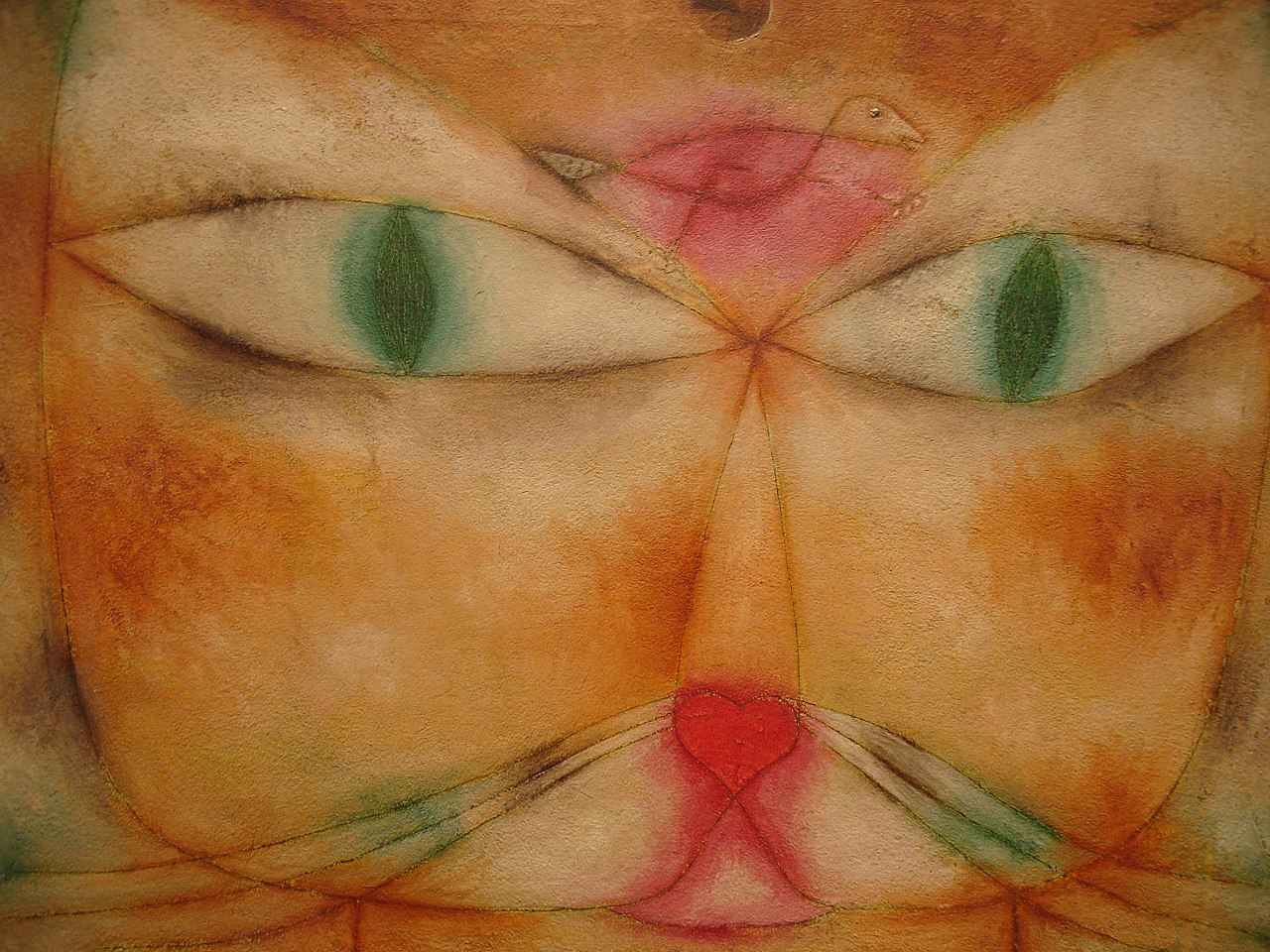

4. パウル・クレーと最愛の美猫「ビンボ」

幼少期から猫のいる家庭で育ったパウル・クレーは、筋金入りの猫好きだった。彼は1920年代に三毛猫「フリッツィ」を飼っていたが、1930年代初めのバウハウスでの教師時代には美しい長毛種の白猫、「ビンボ」を迎えた。ビンボはどこにでもクレーについて行き、よく懐いていたようだ。そして、近所に住んでいたクレーの親友でヴァシリー・カンディンスキーの妻であるニーナ・ニコラエヴナ・アンドレーエフスカヤは、自伝『カンディンスキーと私』の中で、「パウル・クレーは猫が大好きでした。(バウハウスがあった)デッサウでは、彼の猫はいつもアトリエの窓から外を眺めていました。私の部屋からは、それがはっきりと見えました。ある日クレーは、猫が私のことを見張っていると伝え、『君は秘密を持てないよ。猫が全てを私に話すから』と冗談を言いました」と証言している。

アメリカのコレクター、エドワード・M・M・ウォーバーグがクレーの作品を見るためにアトリエを訪れたときにもビンボがいて、クレーの乾ききっていない水彩画を喜んで踏みつけていたという。ウォーバーグはビンボを止めようとしたが、クレーは笑いながら「猫をどこへでも行かせなさい」と言い、さらに「何年も経ってから、美術専門家は(猫の踏み跡を見て)私がどうやってこのような効果を生み出したのか不思議がるだろう」と付け加えたそうだ。クレーはビンボが死んだ後、次に飼った猫にも同じ名前を付けた。それほどまでにビンボを愛していたようだ。

5. いつも猫とともにあったレオノール・フィニの画家人生

20世紀のパリでカルト的人気を誇ったシュルレアリスムの画家、レオノール・フィニも超が付く愛猫家で、多い時で同時に23匹の猫を飼い、毎晩のように夕食を共にした。猫の種類はアビシニアン、スコティッシュフォールド、ヒマラヤン、雑種と多様だったが、特にお気に入りはペルシャ猫だった。彼女が猫を描いた作品の中で最も有名な《Dimanche Après-Midi》(1980)には複数のフィニ自身が登場するが、まるで人形のように、巨大猫たちと一緒に棚の中に収められている。この作品は、神秘的な女性らしさがしばしば誤って表現されることを示している。と同時に、フィニが猫たちを人間と同列に扱うほどに愛情と献身を注いでいることを表しているという。

フィニが絵を描くときにはいつも周囲に猫たちの姿があり、アトリエは猫の毛が宙を舞っていた。ニューヨークのCFMギャラリーのオーナーでフィニの友人でもあったニール・ズーカーマンは、「フィニの作品には猫の毛が絵の具に混じっていたり、時折キャンバスに猫の引っ掻き傷があるので、真贋はすぐ分かります」と説明した。フランス社交界で活躍していたフィニは、動物愛護活動を熱心に行うブリジット・バルドーと懇意になり、自身も保護猫活動を行った。フィニは生涯で50匹の猫を飼ったと言われているが、彼らの死に慣れることはなかった。彼女は「猫はあらゆる面で地球上で最も完璧な生き物だが、寿命が短すぎる」とよく嘆いていたという。