禁じられた「殉葬」の痕跡か。脚を開いた姿勢の遺体が、新羅の古都で発見された将軍墓から出土

朝鮮半島の古代王朝、新羅の古都遺跡で、新羅時代の将軍のものと思われる墓から「脚をO字型に開いた状態の男性の遺体」が見つかった。専門家は、これは当時生け贄(殉葬)が行われていた可能性を示すものだと指摘している。

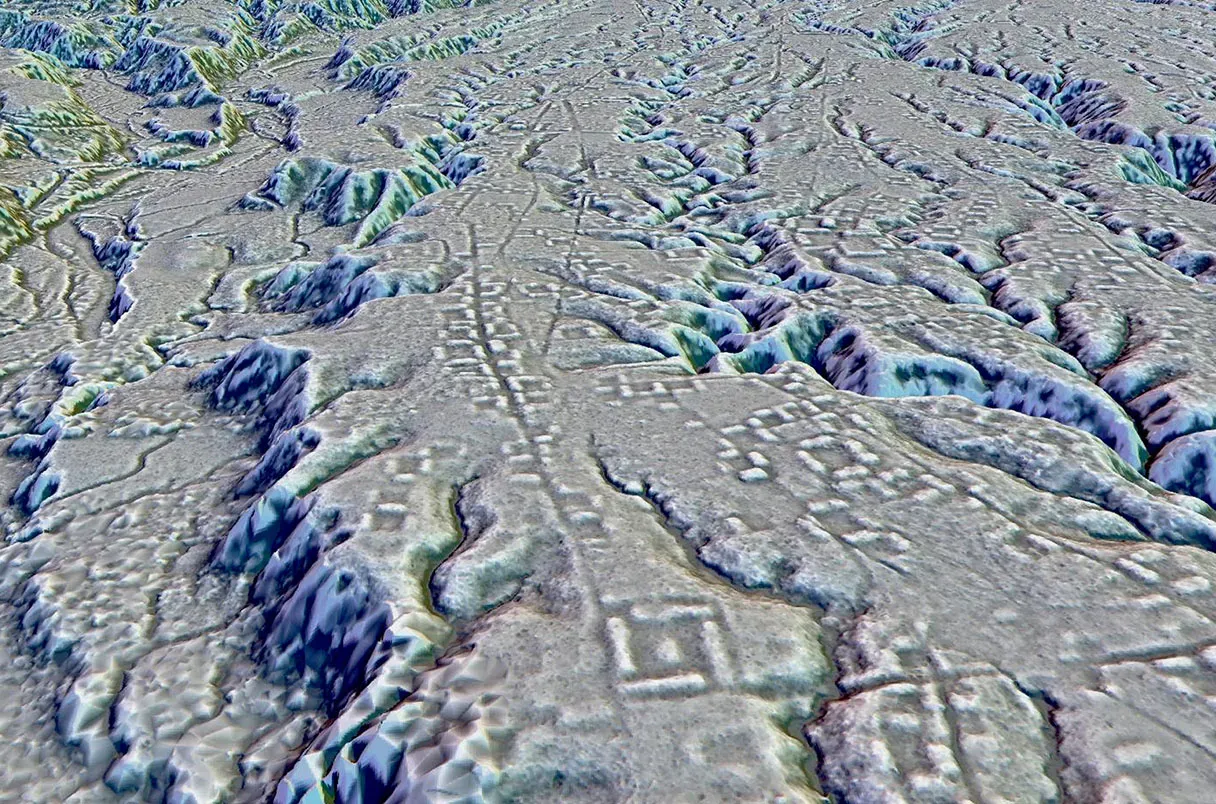

新羅(紀元前57-紀元935)の古都・慶州の中心部、皇南洞地区で韓国文化財庁と慶州市の主導のもと2018年から進められている発掘プロジェクトで新たな発見があった。

今回見つかったのは将軍の木造墓で、「皇南洞第120号墳」と呼ばれる新羅時代の別の将軍の墓の下から現れた。

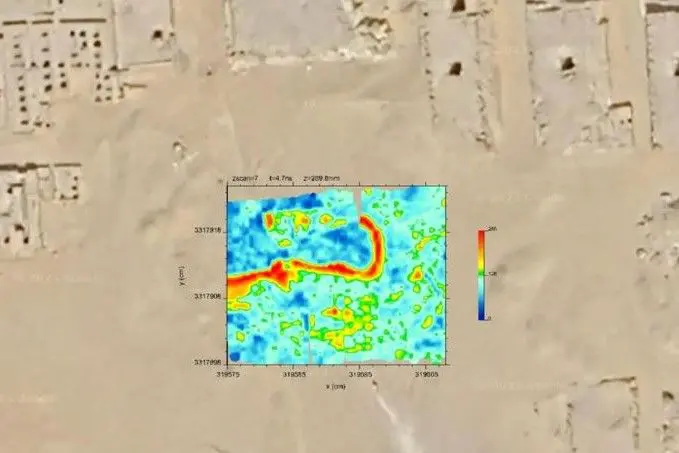

4世紀後半から5世紀初めのものと思われるこの木造墓は6つの埋葬室を備えており、主室からは人間の歯、3.3平方メートル未満の狭い側室からは人間と馬用の鎧と兜、剣、冠に加えて「脚をO字型に開いた状態の男性の遺体」が発見された。

調査の結果、主室の歯は30代男性のものであり、傍らに冠の部品があったことから、墓の主である将軍本人とみられている。この部品について、韓国文化財庁の金属工芸専門家キム・ジェヨルはコリア・ジュンアン・デイリー紙に対し、「冠の部品は中国・吉林省集安で発見された高句麗王国の金銅製装飾品に似ています。高句麗と密接な関係を持っていた新羅の帽子型冠の一部と考えられます」と語った。

一方、側室に埋葬されていた男性の遺体は、身長160〜165センチメートルほどと当時の平均的体格。遺体は明らかに脚を外側にO字型に曲げた状態で置かれていた。頭部の近くから金の耳飾りが見つかっていることから、彼は高位の人物に仕える従者だった可能性が高いとみられる。

慶州国立文化財研究所の研究員キム・ヒョンソクは、遺体が「開脚したまま」丁寧に埋葬されていない点について、殉葬の証拠である可能性を指摘する。殉葬とは、高位の故人と共に従者または家族を生きたまま埋葬する新羅の葬送儀礼だ。だが『三国史記』によると、殉葬は新羅のほぼ中間期にあたる502年に禁止されている。キムは、「土器や鎧などの副葬品が先に埋葬され、遺体は残りの空間に押し込まれたように見えます。これが開脚の体勢をもたらしたのでしょう」と説明する。

慶州国立文化財研究所の研究員であり啓明大学の歴史学教授でもあるシム・ヒョンチョルは、アーケオロジー誌の取材に対し、「今回の発見のように、慶州の大型墳墓の下にはまだ古い木槨墓が多数埋もれている可能性があります」と語った。

今回の調査で、墓地からは165点におよぶ遺物が見つかった。墓地の遺跡は今年韓国が主催するAPECアジア太平洋経済協力フォーラムに合わせて10月27日から11月1日まで一般公開されているほか、慶州国立文化財研究所の新羅月城研究センターでは遺物の一部が展示されている。(翻訳:編集部)

from ARTnews