ゲルハルト・リヒターのすべて──初期から《ビルケナウ》まで、現代美術の核心に迫る軌跡

「現代アートの巨匠」や「戦後最高峰の画家」と呼ばれるゲルハルト・リヒターは、具象と抽象の間を行き来し、さまざまな手法を生み出してきた。多彩かつ多作なリヒターが、現代で最も重要なアーティストに到達した道のりとその画業を振り返る。

2017年、ゲルハルト・リヒターは最後の絵画作品群を完成させたと宣言した。そのときは作家活動から完全に引退するのではないかという声もあったが、実際はそうならず、リヒターはドローイングなど紙を支持体とする作品や立体作品の制作を続けた。

最近公開された2022年の作品を見ると、彼は以前のような大ぶりの絵画ではなく、より制作しやすい小さな作品へ関心を移しただけだったことが分かる。93歳という年齢を考えれば、それは当然のことかもしれない。とはいえ、リヒターの哲学的思索が綴られた本のタイトル『The Daily Practice of Painting: Writings 1962-1993(絵画という日々の実践)』にも反映されているように、彼が60年にわたり絶えず絵画と向き合ってきたことを考えると、それは驚くべき変化だった。

戦後最高峰の現役アーティストとされるリヒターが、世界に証明してみせなければならないことはもう何もないと言って過言ではないだろう。パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開幕したばかりの大規模回顧展に、それがはっきり示されている(2026年3月2日まで)。約250点の作品で構成されるこの展覧会は、2002年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催されたリヒター展を上回る過去最大規模のものだ。

「私の絵は私よりも賢い」

リヒターはかつてそう言った。確かに彼の作品には、20世紀を特徴づける暴力と文化の弁証法が、ほかの戦後アーティストにはない思慮深さで凝縮されている。しかし、この言葉は謙虚すぎるかもしれない。ヒトラーや共産主義、冷戦、ベルリンの壁の崩壊を経験したドイツ人アーティストとして、彼は常にイデオロギーが芸術に及ぼす悪影響に鋭く反応してきたのだから。

絵画だけでなく、立体作品や写真など多様な媒体を横断するリヒターの作品数は数千点に上り、抽象表現(ミニマルな抽象と表現主義的な抽象の両方)から、写真をもとにした捉えどころのない具象絵画まで幅広い。彼が作品の素材として使っている写真もまた、粒子の粗い新聞写真から、ドイツロマン主義の画家カスパー・ダーヴィト・フリードリヒを思わせる風景写真までさまざまだ。

その作品の多様さは、単一の美的戦略を取ることに対する深い懐疑の表れと解釈され、多くの批評家から「複数のアーティストが制作したように見える」と指摘されてきた。それにもかかわらず、多種多様なスタイルを採用しながらも、誰もがリヒター的だと感じる独自の表現を打ち立てることに彼は成功した。

こうして築いてきた知的な仕事の全体像について、あまりに冷たく感情に欠けるという人もいる。しかしそのような見方は、リヒターがそのキャリアを通じて示してきた核心を見落としている。それは、感情は歴史的トラウマによって麻痺させられやすく、そのことが芸術の有効性に疑念を抱かせるという考えだ。

ナチス政権下のドイツ東部で幼少期を過ごす

ゲルハルト・リヒターは、アドルフ・ヒトラーが権力を握る1年前の1932年に、ドイツのドレスデンでホルストとヒルデガルト・リヒターの長男として生まれた(妹ギーゼラは4歳年下)。父は中学校の教師、母は書店員でピアノを得意としていた。1935年、ホルストは現在のポーランドにあるライヒェナウに職を得て、家族と共にそこへ移住する。1939年に第2次世界大戦が勃発するとドイツ国防軍に徴兵され、やがて連合国軍の捕虜となり終戦まで拘束された。1946年に解放されたホルストは、彼の不在中にチェコ国境付近のヴァルタースドルフという村へ移り住んでいた家族と再会した。

ナチス・ドイツの教育制度内で働くため、ホルストはナチ党への加入を余儀なくされ、さらに地方の辺鄙な土地での職に甘んじなければならなかった。しかし、これが一家にとって幸いした。都会から遠く離れたライヒェナウはゲシュタポの監視の目が届きにくく、少なくとも戦争の初期段階には戦禍を免れていた。実際、リヒターは当時の家庭生活を「母はピアノを弾き、父はお金を稼いでくる。シンプルで秩序があり、規則正しい毎日だった」と回想している。

しかし、この時代の全てのドイツ人と同じく、リヒターの子ども時代もヒトラー政権によって歪められた。10歳になるとドイツ少年団(ヒトラーユーゲントの少年部)への加入が義務付けられ、戦争によって親族が犠牲になった。1960年代半ばにリヒターは、前線で戦死した2人の叔父の1人であるルディを、ぼやけたモノクロームの絵に描いている(これについては後述する)。また、統合失調症を患っていた叔母マリアンネの姿も作品に残した。ナチスの政策で彼女は強制的に不妊手術を施され、精神病院に入れられる。そこで彼女は、生きるに値しないとされた障がい者を組織的に殺害した悪名高い「T4作戦」によって餓死させられ、同作戦の8000人の犠牲者と共に集団墓地に遺棄された。

この件に関しては、のちに明らかになった恐ろしい巡り合わせがある。リヒターの将来の義父ハインリヒ・オイフィンガーは、当時親衛隊の医師として、マリアンネが収容されていた精神病院で不妊手術を執刀する任務を負っていたのだ。彼がマリアンネの手術を担当したかは証明されていないが、その可能性はある。そのオイフィンガーは、リヒターの《海辺の家族》(1964)の中で妻や子どもたちとともに微笑んでいる。

14歳のマリアンネの膝の上に、赤ん坊の自分が座るスナップ写真をもとにした絵を1965年に描いた時、リヒターはそのことをまったく知らなかった。この事実は、2005年に出版されたリヒターの伝記『Ein Maler aus Deutschland(ドイツ出身の画家)』を執筆するために、ジャーナリストのユルゲン・シュライバーが調査をする中で初めて明らかになったことだ。リヒターの少年時代、マリアンネは反面教師として扱われており、彼が悪さをしようとすると、母親から「そんなことしたらマリアンネ叔母さんのようになるわよ」と諌められていたという。

リヒターの生まれ故郷であるドレスデンは、1945年2月にイギリス軍による空襲で壊滅した。当時現地にはいなかったものの、これに深く心を痛めたリヒターは爆撃を題材にした作品を制作するようになる。その痛みが最も顕著なのは、ドレスデンと同じ日に空襲で破壊されたケルンを偵察機から撮影した航空写真をもとにした《1945年2月14日》(2002)で、60年経ってもなおこの破壊が彼を苦しめていたことを物語っている。

戦争が終結したとき、リヒターの家族が住んでいた地域はソビエト連邦の占領下にあり、のちに共産圏の東ドイツの一部となった。ナチス時代の全体主義体制が別の全体主義体制に置き換わっただけの東ドイツを離れ、リヒターが西側へ亡命したのは1961年のことだった。

ドレスデン美術アカデミー時代

リヒターは幼い頃から、母が集めていた画集を通してベラスケスやデューラー、ロヴィス・コリントの作品に親しんでいた。コリントはドイツの印象派を代表する画家で、晩年は表現主義へ移行した。自ら絵を描くようになったリヒターは15歳になった1947年、簿記の勉強と並行して絵画の夜間講座に通い始める。そしてその1年後、東ドイツ政府のために横断幕を制作する会社で見習いの職を得た。

1950年には舞台美術の画家として劇場で働き始めるが、階段ホールの壁画制作を拒否したため解雇されてしまう。その後まもなくドレスデン美術アカデミーの絵画科を受験するも不合格となり、8カ月間繊維工場で働いた後、1951年にようやく入学を許可された。

リヒターがドレスデンに戻ったとき、街はすっかり廃墟と化し、アカデミーに向かう道には瓦礫が山と積まれていた。連合軍の爆撃に遭いながらも損傷が少なかったアカデミーで重視されていたのは、スターリン時代のソ連が公式の芸術様式としていた社会主義リアリズムだった。幸い、リヒターの指導教官ハインツ・ローマーは比較的寛容で、学生にこの様式を無理には押し付けなかった。

西ドイツに住む叔母から美術や写真に関する書籍や雑誌を送ってもらっていたリヒターは、西側のアートの動向を常に把握していた。また、ベルリンの壁が建設される前は東ドイツと西ドイツを行き来することはさほど難しくなく、リヒターはローマーの許可を得て何度か西ベルリンを訪れ、西側で最新の映画や演劇、美術に触れていた。中でも、のちの彼の作品に影響を与えたのは、ドレスデンのピルニッツ城博物館で見たカスパー・ダーヴィト・フリードリヒの絵画だった。

アカデミー卒業後、壁画の仕事を請け負っていたリヒターは、そのまま壁画画家として歩み続けられたはずだ。しかし、1959年に西ドイツのカッセルで開催された国際美術展、ドクメンタ2を訪れ、ジャクソン・ポロック、ジャン・フォートリエ、ルーチョ・フォンタナの作品と出会ったことが転機となり、ベルリンの壁の建設が始まる直前の1961年4月に、最初の妻エマと西ドイツへ亡命した。

ポップアートとの出会いとそのドイツ的実践

1963年、リヒターは友人のコンラート・リュークと連れ立って、パリで開かれていたアメリカのポップアーティスト、ロイ・リキテンスタインの展覧会を見に行った。既に美術雑誌を通じてポップアートを知っていた彼らは、パリのギャラリー巡りで知り合った人々に、自分たちはドイツのポップアーティストだと名乗っていたという。

のちに彼らの活動を指して使われるようになった「資本主義リアリズム」という言葉は、リヒターがニュース映像プロダクションに宛てた手紙の中で初めて登場する。手紙は、彼が仲間と企画し、1963年5月にデュッセルドルフの空き店舗で開催したグループ展、「クットナー、リューク、ポルケ、リヒター」のプロモーションを依頼するために送られたものだった。

その5カ月後、リヒターとリュークは家具店を借り切って「Living with Pop: A Demonstration for Capitalist Realism(ポップと生きる:資本主義リアリズムのためのデモンストレーション)」というパフォーマンスを行った。2人の作家は自作の絵画を飾るのに加えて台座に乗せた家具を並べ、その上に「アーティストではなく、彫刻として」自らを展示した。展示期間中、リヒターはソファに横たわり、会場へと続く階段の脇にはジョン・F・ケネディ大統領の張り子人形が置かれていた。それは、西ドイツがアメリカの覇権の下に置かれていたことを端的に示すものだった。

資本主義リアリズムはアメリカのポップアートをモデルにしていたが、それとは作風もテーマも異なっていた。後者がハリウッドや広告業界から生まれた商業的イメージを用いる傾向があったのに対し、前者はそのような「作られたリアリティ」ではなく、実際の世界に見られる現実を好んだ。「アメリカのポップアートのメッセージは強力で楽観的なものでした」とリヒターは回想している。

「私たちにはあのような楽観主義……あるいは皮肉を生み出すことは不可能でした」

戦後西ドイツにおける「資本主義リアリズム」

1961年の亡命後、リヒターは同年10月にデュッセルドルフ美術アカデミーに入学した。同アカデミーは西ドイツの現代アートの中心地で、アメリカの抽象表現主義に対応するアンフォルメル、光・音・動きを探求したグループ・ゼロ、そしてフルクサスなどヨーロッパの先端的な芸術潮流を牽引する作家を輩出していた。フルクサス運動には、生きることそのものをアートと見なすパフォーマンス的な作品に取り組む多様なアーティストたちがおり、その主要メンバーの1人が同アカデミーで教鞭を執っていたヨーゼフ・ボイスだった。

特に重要なのは、リヒターが同校でコンラート・リューク、ブリンキー・パレルモ、ジグマー・ポルケの3人に出会ったことだろう。このポルケとリュークは、アメリカのポップアートへの応答である「資本主義リアリズム」運動をリヒターとともに創出する上で重要な役割を果たしていく。

ソ連の社会主義リアリズムという言葉を揶揄することから生まれた資本主義リアリズムは、実際の芸術運動というよりは、ポルケ、リューク、リヒターにマンフレート・クットナーを加えた4人によるコラボレーションの呼び名で、ごく短期的な現象に過ぎなかった。ある種の冗談として始まったこの運動が後に広く知られるようになったことについて、リヒターは驚きを表明しているが、彼とポルケが関わっていたのだから有名になったのも不思議はないだろう。

資本主義リアリズムは、1960年代初頭の西ドイツの社会的状況から生まれた概念だった(東ドイツと同様、西ドイツも連合国の占領地として出発したが、民主的に選ばれた政府によって統治されていた)。終戦直後は困窮していたものの、アメリカのマーシャル・プラン(ヨーロッパ復興援助計画)により同国の産業と金融業は急速に復興する。そして、「経済の奇跡(Wirtschaftswunder)」と呼ばれる成長を遂げるにつれ、西ドイツは現代的な消費主義社会へと変貌していった。

また、冷戦期に共産圏と対峙する最前線だった西ドイツには数万人のアメリカ兵が駐留しており、彼らによってロックンロールやブルージーンズなどの魅力的なアメリカの大衆文化がもたらされた。ソ連に対抗する上で、こうしたソフトパワーは軍事力と同じくらい重要だった。

一方で当時の西ドイツの人々は、ヒトラーの台頭を許した自らの責任をまだ認められずにいた。ナチス政権の指導者たちはニュルンベルク裁判にかけられたものの、ホロコーストなどの残虐行為に直接関与した親衛隊を含む大半のナチス党員は責任を逃れていた。リヒターの義父もその1人で、短期間ソ連に抑留されたものの、ナチスの安楽死計画に関わっていたにもかかわらず、帰国してから産婦人科医として診療の再開を許されている。

西ドイツはある意味、都合の悪い過去から目をそむけるための盾として経済的成功を利用し、自動車やテレビ、家電製品などの消費に邁進することを選んだ。そうした時代に生まれた資本主義リアリズムには、ヒトラーの負の遺産と向き合おうとしないドイツ人の姿勢、そして冷戦期の地政学とアメリカ式の消費主義に対する批判が込められていた。

フォト・ペインティングに見る逆説的アプローチ

1964年にデュッセルドルフ美術アカデミーでの学業を終えたリヒターの胸には、5年前に訪れたドクメンタで湧き起こった野心があった。ドクメンタで目にした作品の「あまりの大胆さ」に衝撃を受けた彼は、すでにドレスデンのアカデミー在学中から抽象と具象の融合を試みる絵画に着手していた。しかし、アンフォルメルやジョルジョ・モランディの静物画に触発されたこれらの作品には満足せず、西側へ移住してからフォト・ペインティングを開始する前にそのほとんどを破棄してしまう。

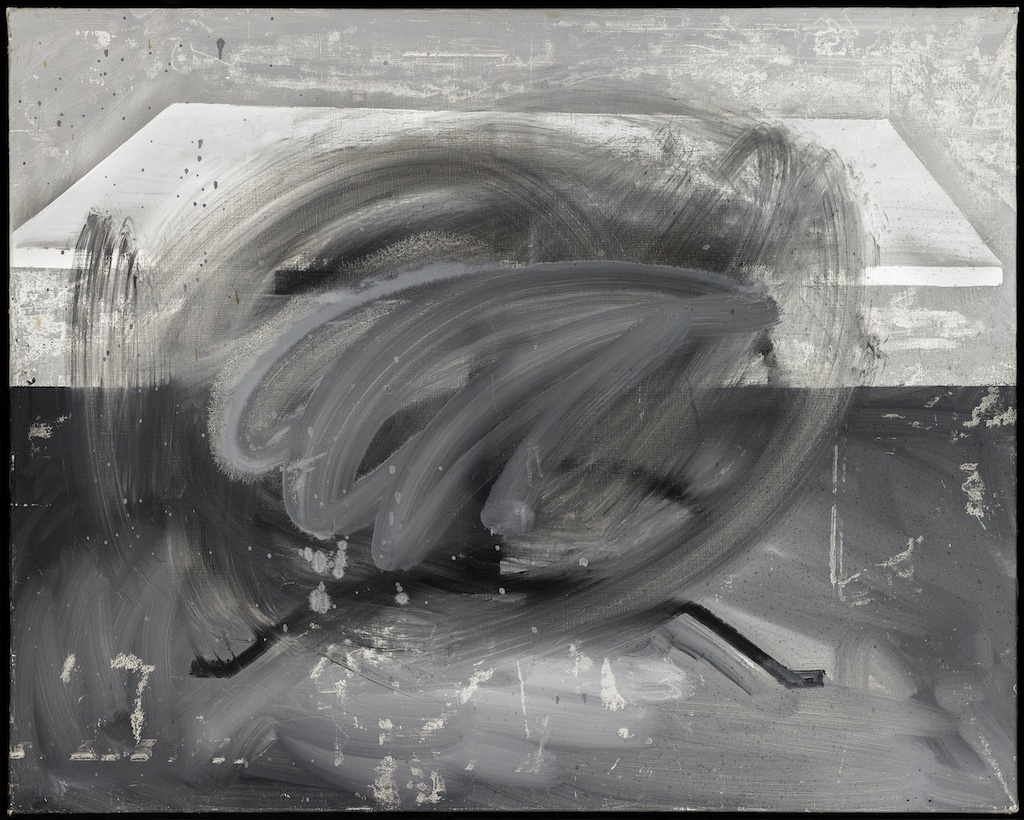

リヒターのフォト・ペインティングの最初期の作品の1つに《Table(テーブル)》(1962)がある。この作品で彼は、デザイン誌の写真をもとに描いたテーブルを、渦巻き状の落書きで覆い隠した。描かれたものを隠すことでより大きな意味を顕在化させるこの手法を、リヒターはその後もずっと続けていくことになる。こうした逆説的なアプローチが最もよく表れているのがぼかしの技法だ。

ぼかしの技法はリヒターの代名詞として知られるが、彼自身はそれを「最も重要な要素」だとも「自作のトレードマーク」だとも考えたことはないと言っている。それでもこの技法は、最もリヒター的な特徴として認識されるようになった。彼は乾きかけの画面に筆を水平に滑らせて動きによるブレを模倣し、輪郭をぼかして焦点が合っていないように見せている。こうしたブレとボケの効果を用いることで、時とともに色褪せ、消えていく人間の記憶が表現されている。

彼にとってぼかしの技法は、作品を「テクニカルで、滑らかで、完璧に」見えるようにする手段でもあり、その特徴はプロジェクターで拡大した画像を描くようになってからより顕著になった。1960年代半ばから次々と生み出された作品には、第2次世界大戦の爆撃機と戦闘機を描いた《マスタング飛行隊》(1964)をはじめ、冷戦期のジェット戦闘機《ファントム迎撃機》(1964)、「経済の奇跡」がもたらした豊かさの象徴《モーターボート》(1965)、平凡な建造物《行政庁舎》(1964)、そして本棚を背に床に座り脚を広げた若い女性の姿を描いたポルノグラフィー《学生》(1967)など、多種多様なモチーフが見られる。

この時期、リヒターは叔父のルディと叔母のマリアンネの肖像画のほか、元ナチスの戦争犯罪者が法廷に連れて行かれる様子を捉えた新聞写真に基づく《ハイデ氏》(1965)を制作した。そして1966年からは、新聞や雑誌の写真だけでなく、自身が撮影した写真も素材として使い始める。その最初の作品が、階段を降りる裸の妻を描いたデュシャンへのオマージュ、《エマ(階段を降りる裸婦)》(1966)だ。

《エマ》は、リヒターの具象絵画がさらなる高みに向かう転換点とも言える作品だ。これ以降、たとえば1997年の植物画《蘭》など、彼は西洋絵画のあらゆるジャンルを網羅していく。中でも、ソニック・ユースの1988年のアルバム『デイドリーム・ネイション』のジャケットに使われたろうそくの絵は、彼の作品の中でも最も広く知られた絵の1つになった。

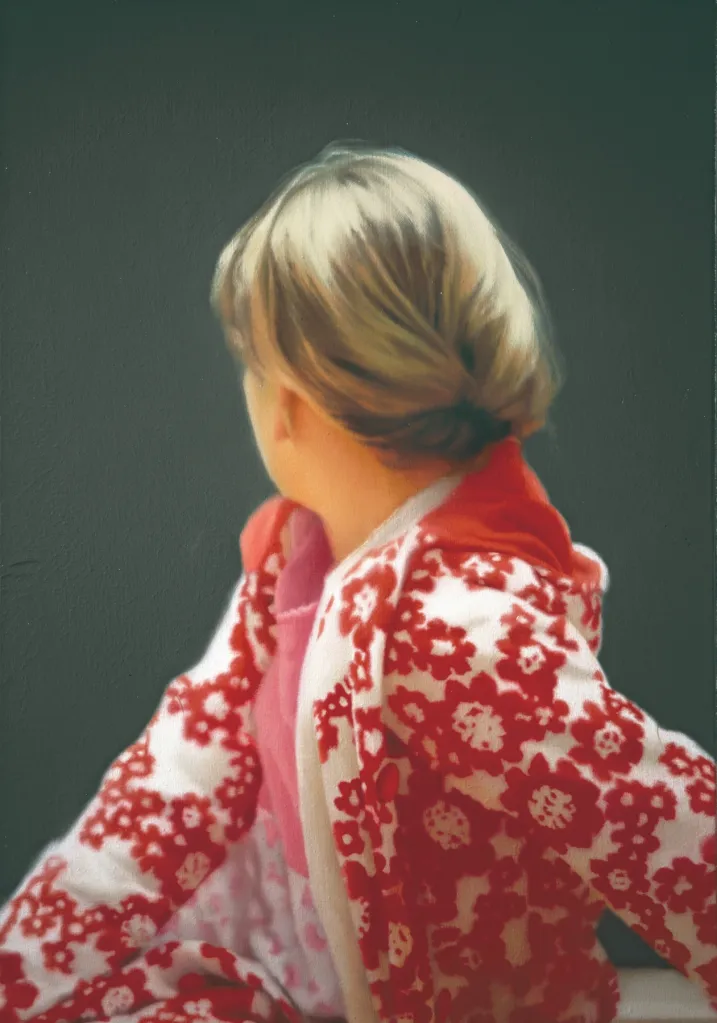

《エマ》の後に生まれた作品の中には、家族を題材とした真の傑作が2点ある。リヒターの娘が肩越しに薄暗い空間を振り返る瞬間を捉えた《ベティ》(1988)、そして3番目の妻ザビーネ・モリッツが新聞を読む姿を描いた《Lesende(読者)》(1994)だ。背後から光に照らされ首筋が輝いて見えるザビーネの横顔は、ルネサンス絵画の受胎告知の場面を思わせる。

具象から抽象まで幅広い手法で数多くの作品を生み出す

フォト・ペインティングと並行して、ジェスチュラル・ペインティング(*1)や幾何学的な抽象表現にも関心を寄せていたリヒターは、こうした異なる様式の作品を同時期に制作していた。《エマ》と同じ年に発表された「カラーチャート」シリーズは純粋な抽象に見えるが、実は金物店の塗料見本カードを拡大した作品で、ポップアートに通じるアプローチで作られている。

*1 カンバスの上に絵の具を垂らしたり飛び散らせたりして制作する抽象画。アクション・ペインティングとも言う。

カーテンや波形のトタン板、グリッドをモノクロで描き、巧みな陰影で錯視的な奥行きを表したシリーズも同様に、抽象と具象の狭間にあるものだ。また、都市の鳥瞰図を厚塗りのタッチで表現した別のシリーズでは、輪郭が曖昧になり、オールオーバー(*2)の抽象画のように見える作品もある。このシリーズが標的の上を飛ぶ爆撃機の視点を彷彿とさせるのは偶然ではないだろう。

*2 アクションペインティングなどで画面全体を隈なく絵の具で覆うこと。

リヒターはさらに、純粋な抽象画とトロンプ・ルイユ(騙し絵)を融合させ、筆跡が3次元空間に浮いているように見える作品も制作している。たとえば、《灰色の上の色彩》(1968)では、明暗で表現された曲線で分割された灰色の画面の上に赤・茶・黒の絵の具が飛び散っており、灰色の部分は布張りの表面のような奇妙な印象を与える。また、1970年に始まった「ディテール」という別のシリーズは、何色もの絵の具を混ぜて厚く塗った筆跡を接写した写真をもとにした作品群で、絵の具そのものを写実的に描いている。

彼の抽象作品の中でも最もよく知られているシリーズでは、ぼかしの技法そのものが主題となっている。スクイジー状(*3)の道具に色とりどりの絵の具を乗せて画面の上を滑らせ、いくつもの絵の具の層を重ねたり削ったりするこの技法は、1970年代後半に始められ、90年代に至って完成を見る。

*3 スクイジーは窓掃除などに使われるT型のワイパー。

写真をぼかしたようなフォト・ペインティングや、写真の上に絵の具を塗った作品(オイル・オン・フォト)と同様に、スクイジーの技法は下にある別の層を覆い隠すために用いられた。このシリーズで隠されたのは、具象であれ非具象であれ、完成された絵画そのものだ。でき上がった作品は、かすかな筋で覆われた静物画から、スクイジーの引き跡の隙間から濃密な絵の具の層が覗いているものまで幅広い。

フォト・ペインティングの延長として、リヒターは1980年代半ばから自身が撮影した写真の上に絵の具を塗った作品に取り組み始め、これまでに約2000点を生み出した。抽象的な筆致のレパートリーを駆使して作ったこれらの作品の多くでは、絵画的な技巧によって写真がほとんど覆い隠されている。

制作にまつわる資料が作品になった《アトラス》

自作に関するメモや資料をスケッチブックにまとめるアーティストは多いが、リヒターはこの行為を作品へと昇華させた。1960年代半ばから彼が収集してきた写真や記事の切り抜き、ドローイング、展示プランの集積である《アトラス》は、その名の通り時間と共に進化していったリヒターの実践の地図だ。

「芸術とゴミの間のすべて……何かしらの形で重要だと思えたものを全部入れ込むことにした」と彼が言うように、当初は非公式な試みとして始まったが、やがてグリッド状に資料を貼り付けたアーカイブ、インスタレーションへと変貌を遂げている。

ガラスを用いた立体作品やステンドグラスの制作も

リヒターの創作活動において立体作品は常に重要な要素の1つだったが、中でも一番有名なのはガラスを用いた構造物だろう。透明なガラス板を箱状に組み立てたり、平行に並べたり、あるいはトランプカードで作る家のような形に立てかけたりしたガラス作品は、周囲の空間を反射し、屈折させながら、絶え間なく変化する人間の知覚を体現している。リヒターはまた、裏面に単色のエナメル塗装を施した大きなガラス板を壁に掛け、巨大なカラーミラーのように見える作品も生み出している。

2007年にはケルン大聖堂の委託で、ステンドグラスという伝統的なジャンルにも取り組んだ。大聖堂の南側翼廊を飾る約106平方メートルのこのステンドグラスは、1万1500枚の正方形のガラスで構成されている。72色の色はランダムに選ばれたものもあれば、教会の内観と調和するよう選ばれたものもある。

もう1つの重要な立体作品が《Zwei Skulpturen für einem Raum von Palermo(パレルモの部屋に設置された2つの彫刻)》(1971)だ。これはミニマルな抽象表現で知られるブリンキー・パレルモ(デュッセルドルフ美術アカデミー時代の同級生)とリヒターの胸像を高い台座に乗せて互いに向き合わせた作品で、2人は降霊の儀式に参加しているかのように目と口をしっかり閉じている。リヒターは、黄土色のパネルで壁面を覆ったパレルモのインスタレーションのためにこの作品を制作した。

《ビルケナウ》に見る歴史修正主義への抵抗

リヒターは、前述した《ルディ叔父さん》や《マリアンネ叔母さん》の背後にある、歪んだ思想と暴力の破滅的な弁証法に繰り返し立ち返って作品を作ってきた。たとえば、2001年9月11日の同時多発テロ事件を扱った《セプテンバー》(2005)という作品では、2本の巨大な幹のようなツインタワーの上にスクイジーでつけられた灰色の筋に、この事件の悲惨さが凝縮されている。

最も有名な《1977年10月18日》(1988)は、15点のモノクロームの絵画からなる連作で、1970年代に政府や産業界の重要人物の拉致・殺害を繰り返したドイツのテロ組織、ドイツ赤軍の運命を主題にしている。3人のメンバーが刑務所で死亡してから11年後に描かれたこの作品は、彼らが送っていた日常(レコードプレーヤーや本棚などがある情景)と、その死(自殺とされたが警察による殺害の可能性もある)の記録画像とを対比させる。リヒターは、過激派がたどった運命の不可解さを示すかのように、ほとんど判別不能になるほど画像をぼかしている。

リヒターの作品からはある種の倫理的なメッセージが発せられているとの議論もあるが、むしろ恐るべき邪悪の前で道徳は無力だと訴えているようにも思える。彼のようなドイツ人にとって、このことは逃げることができないホロコーストの影と重なる。実際、ホロコーストは、リヒターの制作に潜む亡霊として常に存在しており、《アトラス》の初期のセクションにはアウシュヴィッツの写真が保存されている。リヒターはそれらをもとに絵画を制作しようと考えながらも、長い間実行に移さなかった。

彼がこのテーマとようやく向き合ったのは、ピントがぼけた4枚の写真をもとにした2014年の連作だ。写真はビルケナウ強制収容所のガス室へ通じる扉から収容者によって隠し撮りされたもので、慌ててシャッターを切ったのか、不安定な角度で空と風景に向けられたカメラは、女性や子どもたちが死へと追いやられる様子と焼却されている死体の山を捉えている。

すぐには判読が難しいこの証拠写真の特性を再現するため、リヒターは絵の具を繰り返し塗っては削り取った層の下にイメージを埋没させている。この4枚の大型抽象画《ビルケナウ》が発表されたとき、リヒターはホロコーストを「抹消した」と非難された。しかし、これはまさにそうした歴史修正主義に真っ向から抗うために作られている。

リヒターの究極の重要性は、「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」という哲学者で音楽家でもあるテオドール・アドルノの有名な(そして、しばしば誤解されている)言葉を転用した点にあるだろう。リヒターの作品は、彼が必ずしもこれに反対せず、むしろアドルノの言葉を文字通り受け止めていたことを示唆している。その意味で、リヒターは過去とそれに付随する苦痛を掘り起こすため、1つの野蛮を別の野蛮と対峙させたのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews