デジタル作品にも工芸的な「予測不可能性」が必要──ヤコブ・クスク・ステンセンの美学

ドキュメンタリーのようであり、フィクションのようでもある──。数年に一度現れては消える実在の湖をテーマに制作したインスタレーションを、現在、森美術館の「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」展(2025年6月8日(日)まで開催)で展示中のデンマークのアーティスト、ヤコブ・クスク・ステンセン。彼に、鑑賞者に没入感を与える「工芸的で、感覚的で、感情的な作品作り」について聞いた。

世界で最も暑い場所のひとつ、カリフォルニア州デスヴァレー。無類の乾燥地帯としても知られるこの地域には、数年に1度、湖が出現する。

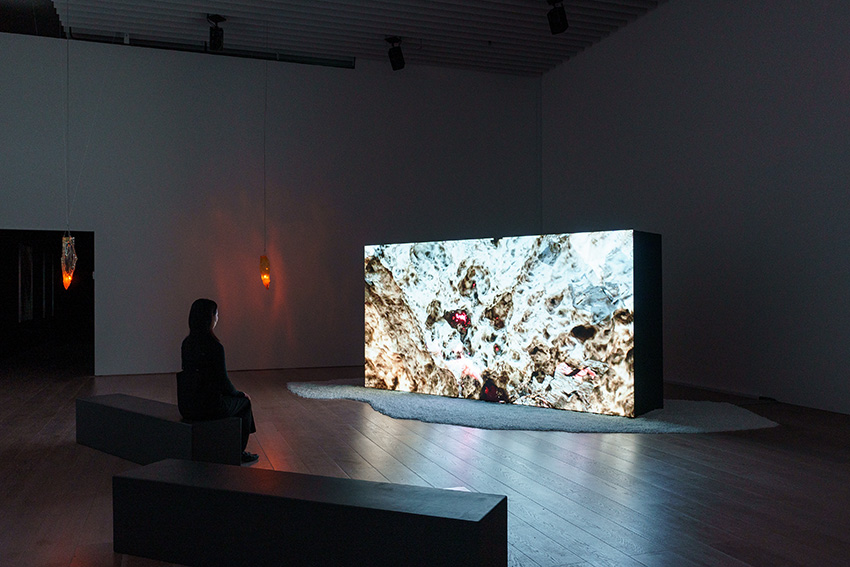

短期間だけ現れるこの湖をインスピレーションに、デンマークのアーティスト、ヤコブ・クスク・ステンセンは仮想の湖と生態系を映像と音響、ガラス彫刻で描いた作品《エフェメラル・レイク(一時湖)》を制作した。

森美術館で2025年6月8日(日)まで開催中の「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」で展示中のこの作品は、デスヴァレーとモハーベ砂漠でのフィールドワークで採取した動植物や風景の写真、3Dスキャン、標本や録音データを組み合わせて制作され、その映像や音はリアルタイムで変化し続ける。展示室では、ゲームエンジンで再現された生態系の周りでチェロ奏者が大地の振動をイメージして制作した音が鳴り、ガラス作家が制作した光るガラス彫刻がそれに共鳴する。

「工芸的で、感覚的で、感情的なデジタル作品づくりを実践したい」と語る彼に、その制作プロセスと哲学について語ってもらった。

自然の一時性を表現したい

──《エフェメラル・レイク(一時湖)》の制作前に、デスヴァレーとモハーベ砂漠を訪れたそうですね。

はい。私は自然現象をテーマにした作品を制作していますが、作品づくりにあたってはいろいろな場所にインスピレーションをもらいに行きます。私が普段の生活で接するもののほとんどは人工的に制御されたものであり、文化的です。でも自然の中に入っていくと、その場所のリズムやルールに従わなければならない。その感覚を持ち帰って、作品に昇華させたいのです。それが私のアイデアの源であり、作品をつくる理由でもあります。

──そのなかでも、一時湖という珍しい現象をテーマにしたきっかけを教えてください。

鑑賞者がこの作品で体験するのは出現と消滅を繰り返す湖、さらに言えば「一時性」という概念です。わたしたちは山を見ればそれが常にそこにあると考え、森林が破壊されれば永遠に失われたと嘆きます。しかし一時的に現れる湖のように、ほんの短い期間だけ存在し、消え、数年後に再び戻ってくる生態系も存在する。それは私たちの環境や自然の見方に対して、どういう意味をもつのでしょう? そんな問いが作品の出発点でした。

──湖が少しずつ変化していく姿はリアルでもあり、幻想的なフィクションのようでもありました。

作品内での体験は3分ほどの間隔で変化していきます。夜になったり昼になったり、ときには想像上の世界であるように感じたり。それゆえ、鑑賞時間が長いか短いかによって鑑賞体験もまったく異なります。短時間であればドキュメンタリーのように映るでしょう。長時間であれば幻、あるいは絵画のように感じるかもしれません。

彫刻に命を吹き込む音

──今回の展示では、音とガラス彫刻も展示の重要な要素となっています。

チェロ奏者が生み出す振動が、インスタレーション全体に深みを与えています。特にガラス彫刻との関係は重要で、チェロの振動がガラス彫刻と共鳴するんです。振動がなければ、これらのガラス彫刻は「死んでいる」ように見えますが、チェロの音色が加わることで「生き返る」。これは単なる音響効果ではなく、物質と音の対話、生命の存在と不在の表現なのです。チェロの振動はいわばガラス彫刻に命を与え、彫刻は光を反射して空間に新たな次元を加えます。

──彫刻のほうは、フィールドワークで収集したスキャンデータが使われているとか。

湖が消えた後に残る小さな堆積物を3Dスキャンし、拡大し、それをベースにガラス作家に彫刻をつくってもらいました。とはいえ、3Dプリントしたかたちをガラスにするのは難しい。そこで、作家は自分なりの解釈を加える。そして、さらにチェリストがそこに共鳴するような音楽をつくる。その共創によって生まれた作品なのです。

工芸的で、感覚的で、感情的な作品作り

──「ゲームエンジンを使って湖の生態系をシミュレーションする」というアイデアはどこからきたのでしょう?

まずは、ゲームエンジン自体を使い慣れていたことが大きいです。キャリアの初期から20年以上、ゲームエンジンを用いて仮想の風景をつくったり、ビデオゲームを改造したりしてきたので、自分にとって自然な表現方法なんです。

デジタルの仮想世界のメリットは、物理的現実からはなれたアイデアや哲学を実装できるところです。ビデオカメラでも動きや色など多くのものを捉えられますが、当然ながら撮影不可能なものもあります。例えば、多孔質の岩の中に染み入る水や隆起する山々、振動。これらを視覚的にそのまま捉えるのは難しい。しかし、ビデオゲームの開発に使われる技術を使えば、物の大きさや速さを自由自在に変化させ、概念的なものをつくりだせます。

──3Dスキャンデータなどを利用せず、完全にフィクションの世界で作品をつくることもできたと思います。あるいは逆に、実際の湖の動きをリアルにシミュレーションすることもできたでしょう。フィクションの要素とリアルな要素を両方盛り込んだのはなぜでしょうか?

ガラス作家やチェロ奏者との協業しかり、私は作品制作のプロセスそのものを工芸的で、感覚的で、感情的なものにしたいんです。複数の人間がそれぞれの解釈をもってつくる予測不可能なものと、非常に精巧かつリアルにつくられたものの間のバランス──これが重要なのです。それによって、鑑賞者が作品に没入したり、解釈したりする余地が生まれると考えています。

──その分、作品を完全にコントロールすることは難しくなりますね。

私は変化に惹かれるんです。デジタル作品の制作において、人はあらゆることを合理的に、コントロールしようとしがちです。実際、コントロールしようと思えばいくらでもできます。しかし、あえて他人を招き、その結果を受け入れることで作品が解放され、より説明できないものになっていきます。その微妙なバリエーションが、私は好きなのです。

マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート

会期:〜2025年6月8日(日)

会場:森美術館

●東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階.

時間:10:00~22:00

火曜日のみ~17:00

[平日]

一般 2,000円(1,800円)

[土・日・休日]

一般 2,200円(2,000円)