「作品は限界や障害との対峙からはじまる」──ホー・ツーニェンが語る新作、そして生成AIへの期待

昨年、東京都現代美術館で個展が開かれ、太平洋戦争を振り返る「日本三部作」など、歴史や社会状況、文化の緻密なリサーチに基づく作品で知られるアーティスト、ホー・ツーニェン。その最新作が、香港の現代美術館M+の巨大LEDスクリーンで上映されている。香港映画の黄金期の作品を、AIを用いて「脱文脈化」したこの意欲作について、US版ARTnewsがインタビューを行った。

10年以上の準備期間を経て、2021年に香港の西九龍文化地区にオープンした現代美術館M+。アジアをはじめ世界各国の作品を所蔵する同館は、意欲的な展覧会を次々と開催し、瞬く間に香港のアートエコシステムの中心となった。特に、高さ約61メートル、幅約107メートルの巨大なLEDスクリーンに覆われたファサードは、香港の街並みの中で一際目を引く存在でもある。

M+は年間を通してこのファサードのための作品制作をアーティストに依頼しているが、中でも注目されるのがアート・バーゼルとの共同コミッションで、完成した作品はアート・バーゼル香港のフェア期間中に上映される。そして現在、M+のファサードを飾っているのがシンガポールを拠点とするアーティスト、ホー・ツーニェンの《ナイト・シャレード(Night Charades)》だ(6月29日まで)。また、同時期に香港のキアン・マリンゲ・ギャラリーでも、ホーによる最近の映像作品を集めた個展「Three Stories: Monsters, Opium, Time(3つの物語:妖怪、阿片、時間)」が開催されている(5月13日まで)。

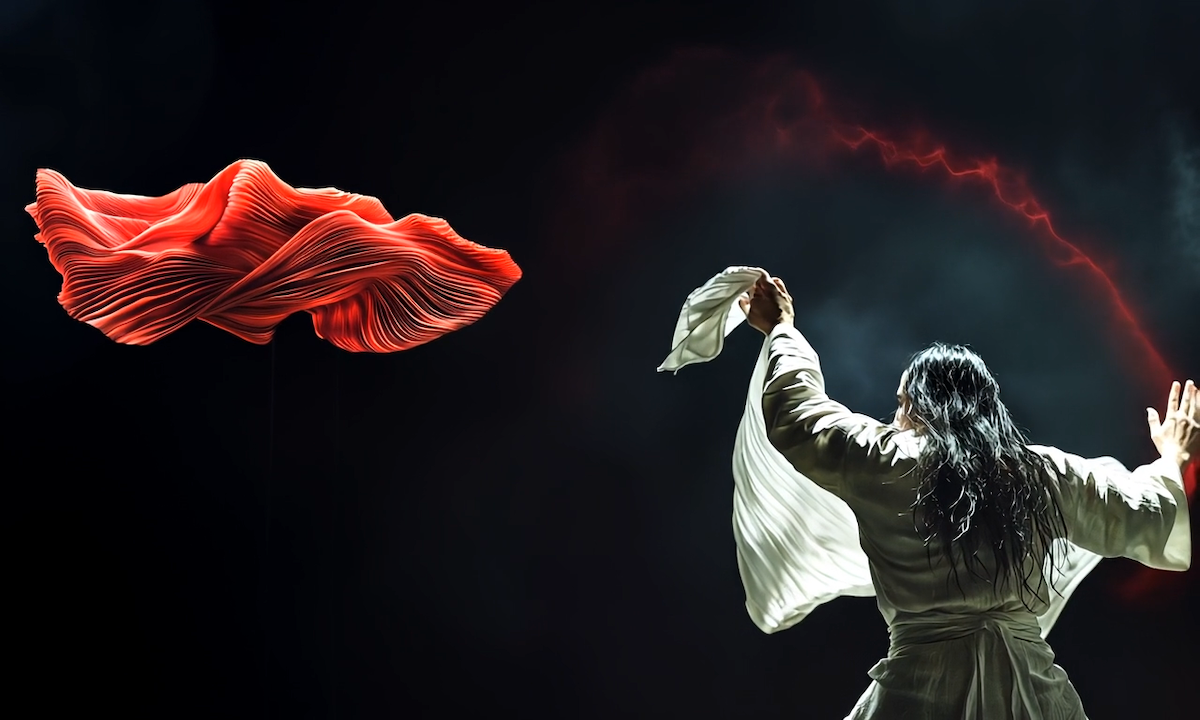

動画生成AIを用いた《ナイト・シャレード》は、香港映画の「黄金時代」とされる1980年代から90年代に人気を博した作品群へのオマージュとして制作された。AIが生み出した登場人物たちのさまざまな動きやジェスチャーが無限の組み合わせで再生され、その1つひとつがウォン・カーウァイやジョン・ウー、チャウ・シンチーといった有名監督による映画の場面を想起させる。

2011年のヴェネチア・ビエンナーレにシンガポール代表として参加したホーは、歴史やアイデンティティ、文化に関する既成概念を問い直す実験的な映画や立体作品、マルチメディア・インスタレーションで知られる。最新作の《ナイト・シャレード》も、ノスタルジーや先端的なAI技術に頼っただけの単純な作品ではないという点で、ホーらしさがよく表れている。彼はUS版ARTnewsのインタビューで、多くの人に愛される香港映画という文化を「脱文脈化」するために、初めてAIを制作に取り入れたと語っている。その結果生まれたのは、過去と未来の境界を曖昧にするような、「さまざまなタイプの文化的引用の、奇妙でちょっと怪物的な組み合わせ」だったという。

以下、《ナイト・シャレード》やAIをめぐる倫理、ノスタルジーへの抵抗、そしてM+の巨大スクリーンにふさわしい作品を制作することに関するホーへのインタビューをお送りする。

香港映画に見る「反復とリメイク」

──あなたの作品からは、制作する上でリサーチを重視していることがよく分かります。特に香港映画の引用が多いこの作品では、それが重要だったのではないでしょうか。まずは、《ナイト・シャレード》のリサーチやコンセプトづくりのプロセスについて教えてください。

香港映画、特に1980年代と90年代の香港映画は、子どもの頃から親しんできた思い入れのあるジャンルです。そうした意味でこのプロジェクトは、(過去のプロジェクトとは)少し違っていました。それは、映画やテレビ、ポップ・ミュージックなど、香港の大衆文化にどっぷり浸って育った私の子ども時代を織りなす重要な一部です。ある意味、この作品が特別なのは、香港映画を見て過ごした私自身の体験を最大限に活用しているからかもしれません。

とはいえ、リサーチが制作プロセスの一部であることは確かです。今回は、香港映画が生まれた社会的・歴史的背景を調べました。私は香港映画そのものについてはよく知っていますが、シンガポールでそれを見ていた頃は、当然ながら制作の背景について詳しい知識がありませんでした。30年、40年経った今になって、ずっと親しんできた映画の背景について調べ始めたのです。

──リサーチの過程で知ったことで、驚いた点はありますか?

香港映画が発展してきた具体的な経緯に関しては、驚いたことがたくさんあります。たとえば、欧米の映画との関係もそうです。子どもの頃から、香港映画はある部分で欧米のいろんなジャンルを模倣しつつも、それとは違うものを作っていると感じていました。リサーチを進めるうち、そうした模倣がかなり意図的だったと分かったのは興味深い点でした。香港映画の製作者たちは戦略的に欧米映画のジャンルをなぞりながら、それとは別のものを作ろうとしていたのです。

また、香港映画では、ある映画が大ヒットすると似たような映画が次々に作られることがよくあります。子どもの頃は、それでいつも混乱していました。最初の映画の続編なのか、別の作品なのか、判然としないことが多かったからです。しかも、派生作品にオリジナルの作品と同じ俳優が出ていたりする。今になって、それも意図的な戦略だったと知りました。ヒット作の人気に便乗してほかのプロデューサーたちが似たような映画を作り、時にはタイトルまでそっくりなものにするのは業界の慣行だったのです。

──確かにそうですね。『イップ・マン』にもたくさんのバージョンがあります。

(2008年に制作された『イップ・マン 序章』から派生した)イップ・マンのシリーズは、この現象が起きた最後の代表例ですね。そのずっと前の90年代には、『欲望の街 古惑仔 I・銅鑼湾(コーズウェイベイ)の疾風』という、ストリートギャングを描いて大人気になった香港映画があります。これがヒットした後に似た映画がたくさん作られ、その多くで同じ俳優が主演していました。いろいろ調べていく中でこれが意図的な戦略だったと知り、とても面白いと思いました。また、リサーチの一環として、いろんなドキュメンタリーも見ました。最近のものでは、香港映画のスタントマンの世界を描いた『カンフースタントマン 龍虎武師』(2020)があります。

スタントやアクションの振り付けを専門とするこの業界は、サモ・ハン・キンポーやジャッキー・チェンなど、多くのスーパースターを輩出しています。このドキュメンタリーで、彼らが実際にどのようにスタントをこなしていたかを知って、まさに度肝を抜かれました。基本的に特殊効果は使われていません。ビルで爆発があって7階から人が飛び降りるシーンでは、スタントマンたちが本当に7階から地面に並べられたマットレスと段ボールの上に飛び降ります。子ども時代に見たときは何か仕掛けがあるんだろうと思っていましたが、いろんな意味で全部リアルだったんです。これは衝撃的でした。

──反復とリメイクが香港映画界で受け継がれてきたという発見は、《ナイト・シャレード》を作るときに影響しましたか? この作品はさまざまな面で、このジャンルの映画を脱構築してからリメイクしたものだと言えますね。

この作品の制作プロセスは、リメイクと再構成の繰り返しでした。既存の作品を使いながら、自分なりに再構成しようと試みていたのです。繰り返しと差異、すでにあるものを使って再構成するというこの方法は、これまでの作品で私が用いてきた手法でもあります。つまり、作品制作にあたっては、以前から既存の映像や物語を使い、それを全く別の視点から読み直そうとしてきたのです。

香港映画の歴史についての資料を読み始めて、自分の作品のこうした傾向は、子どもの頃に香港映画を浴びるように見たことが影響しているのかもしれないと思うようになりました。既にあるものを取り入れて、自分流に作り直すという私の制作手法のルーツには、ハリウッド映画や香港映画、日本の映画やアニメを同時に見て育った体験があるのかもしれません。東洋と西洋の両方から選んだ多様な要素を融合させて、独自のものに作り変えるというのが私の制作の傾向ですが、香港映画もそうやって進化してきたのではないでしょうか。

背景を削除した「脱文脈化」で観客の反応が二分される

──あなたはこれまで多くのプロジェクトでアーカイブ映像を使ってきました。たとえば、日本の旅館を舞台にした6チャンネルの映像作品《旅館アポリア》(2019)では、第2次世界大戦中の日本の帝国主義を取り上げ、アーカイブ映像や日本映画の一部を使用しています。一方、《ナイト・シャレード》では、既存の映像をAIでまったく新しいものへと作り変えていますが、そうする上でこれまでの作品制作と考え方に違いはありましたか? また、素材となった映像に対する責任についてはどう考えていますか?

今回に限らず、考え方はプロジェクトごとに異なります。既存の映像の使い方は、技術的にもコンセプト的にも毎回違っていて、ほとんど変更を加えず直接的な形で使ったこともあれば、ロトスコープ(実写映像をトレースして作るアニメーション)にするなど、加工したこともあります。AIを使って既存の映像を処理したのは今回が初めてで、ルールや原則を設けて取り組んでいるかどうかについては説明が難しいのですが、意図が重要だと思っています。当たり前の答えすぎて、なんだと思われるかもしれませんが。私はできる限り、善意から作品を構想するようにしています。そして通常、事実や引用元を隠したり偽装したりはしません。

《ナイト・シャレード》は、素材となる数々の映画にオマージュを捧げたいという気持ちから生まれました。それが出発点です。今回初めてAIを使いましたが、AIで映像を生成するプロセスは1つではありません。複数のプロセスがあって、それぞれに特徴があります。《ナイト・シャレード》を作る過程で、私はそれぞれのツールの特徴と、それらがどう機能するのかを見出していきました。それで実感したのは、AIは元の素材を大きく変えるということです。

たとえば、映画を写真と関連づけて考えてみましょう。写真とは、文字通り光を使って描くことです(*1)。かつてイメージは光によってフィルムに刻まれていましたが、このプロセスは映像制作のデジタル化とともに変化しました。ピクセルやデジタル情報として扱われるようになったことで、光とそれが刻印する画像の関係はより複雑になり、直接的なものではなくなりました。そしてAIによる画像生成では、イメージは自然光から完全に、そして絶対的に切り離されています。ほとんど存在論的な意味で、AIが生成した画像は光なしで作られた画像です。うまく表現できませんが、私たちの世界を照らす光から切り離された、閉じた世界から生み出されたものです。

*1 photography(写真)という言葉は、ギリシャ語で「光」を表すphosと、「描く」を意味するgraphosの合成語に由来する。

──アート作品の制作にAIを使うと、素材となるイメージから歴史的文脈が完全に失われてしまい、均質化された成果物しか出てこないという声も聞かれます。たとえば、ニューヨーク近代美術館の収蔵作品のデータを学習させたAIを使ってレフィク・アナドルが制作した《Unsupervised》もそうした批判を受けています。香港映画には固有の歴史がありますが、その歴史的文脈、そしてそれが失われることは《ナイト・シャレード》にどう作用していますか?

この作品の意図を1つに絞るのは難しいですね。複数の意図があると言っていいかもしれません。そして、1つの作品の中にある複数の意図の間で矛盾が生じていたとしても、それはそれでいいと思います。矛盾は人生の一部ですから。いずれにしても、この作品に出てくるイメージの生成過程では、全ての画像から背景を取り除くことで意図的な脱文脈化が行われています。《ナイト・シャレード》の大部分を占めるのは、何もない空間にいる登場人物たちの映像です。背景を削除することで文字通り脱文脈化していますが、その一方で人物の動きやしぐさ、ポーズなどは、元の映画を思い起こさせます。私もそうですが、あなたもその動きやしぐさを見れば、元の映画の記憶が蘇ってくるのではないでしょうか。

でも、おそらく観客の半数、あるいはそれ以上は、これらの映画について何も知らず、人物の動きがどこから来ているのか分からないでしょう。《ナイト・シャレード》は街の中の巨大スクリーンに映し出されるパブリックアートですが、このように見る人を二分してしまいます。私はそれがとても興味深いと思っていて、次のステップとしてはこの2種類の観客が作品をどう受け止めるのかを考えたい。素材となった映画を知っている私たちにとって、それは回想と記憶ですが、そうした文脈を持たない人々にとって、作品は一種の謎解きやパズルになります。個々の動きは謎めいていて、それが何なのかは推測するしかありません。

もう1つ、とても面白かったのは、従来のアニメーション技術の特徴とAIとの関係です。従来の3Dアニメーション制作では、風の変化や、髪の毛や布が揺れる空気力学的な動きの表現は、最も複雑でコストがかかる作業です。ピクサーアニメのキャラクターにつるつるしたものが多いのはそのためです。ところが、AIを使うと空気力学的な動きは簡単に表現できます。《ナイト・シャレード》では、登場人物の多くが細かいプリーツのある服を着ていて、動くたびにその布が不思議な揺れ方をしますが、その少し人工的な感じを私はとても美しいと感じます。このように、オリジナルの映画に出てくる動作を使って、新しい感情や感覚を喚起することが、この作品のもう1つの側面です。

──文脈を知らずにこの作品を見る観客の鑑賞体験を、より豊かなものにする仕掛けなどはありますか? 文脈を知る私たちは人物の動きやジェスチャーの中にたくさんの意味を読み取ることができ、心を動かされます。しかし純粋にそれだけを見る観客に、そうした意味や感覚が一部でも伝わるでしょうか?

これらの動きの中には、元ネタを知っているからこそ大きな意味を持つものもありますが、映画文化により広く浸透しているものもあります。たとえば、ジョン・ウー監督の有名な「二丁拳銃」のアクション(*2)は、『マトリックス』のようなハリウッド映画にも取り込まれているので、香港映画特有の文脈を知らない観客でも、いくつかの動きやポーズは見たことがあるはずです。そして香港映画も、ほかの映画ジャンルの様式を取り込んできました。影響と変容の歴史は連綿と続いており、数々の名作が生まれた80年代と90年代の香港映画は、その中の一点に過ぎません。時に地下水のように潜伏するこの流れこそ、私が文化史の中で最も興味を惹かれる部分です。

*2 黒のロングコートを着てサングラスをかけた男が2丁拳銃を撃ちまくるアクションスタイル。

文脈と脱文脈化の問題に関して、もう1つ思うところがあります。以前香港を訪れたとき、いくつかの美術館や博物館を巡ったのですが、驚いたのは香港映画やカントポップ(広東語ポップス)の黄金時代に関連した展覧会の多さです。幼少期から親しんできた展示物はどれも懐かしく、実際に体験してきた者として、その素晴らしい文化を讃える展覧会を楽しむことができました。

にもかかわらず、見た後でなんとも言えない悲しい気分になってしまったのです。それを超えることができず、すでに過去となったこの「黄金時代」という概念に対して抱いたメランコリックな感情はずっと心に残っていて、《ナイト・シャレード》のコンセプトづくりにも大きく影響しています。だからこの作品では過去を参照する一方で、そこから得たものを、大抵は未来と結びつけられ、恐れられることも少なくないAIと組み合わせました。その出会いから何が起こるか見てみたかったのです。

──この作品について初めて読んだとき、私はてっきりノスタルジーの喚起を主眼とした作品なのかと思いました。でも今の話を聞くと、あなたがやろうとしていることはその逆のようです。あるいは、その2つの間に起きる緊張感を追求しているのでしょうか。

ノスタルジーは、私が《ナイト・シャレード》を構想したときのキーワードの1つです。ノスタルジーはメランコリックで問題の多い感覚だと思いますが、否定しようのないものでもあります。実際、私自身もノスタルジーを感じます。ノスタルジーに対抗しようと試みているのは、真っ向からそれに反発しているからではなく、自分もまたそれに絡め取られているからこそです。

AIによる単純化の持つ力とそれに内在するバイアスの制御を意識

──AIを使うのは初めてとのことですが、テキスト生成であれ画像生成であれ、この種のAIシステムは、それをトレーニングするために使われたデータの総体から中央値を導き出すように設計されています。当然ながらこれは、データセットに埋め込まれたバイアスや社会の前提、ステレオタイプなどを再生産してしまうことを意味します。《ナイト・シャレード》を作る際にこの点を意識しましたか?

確かに、今あるAIプラットフォームは、文化の総体とも言えるデータセットに依存するモデルに基づいており、あらゆる物事を何らかのタイプに落とし込んで単純化する傾向があります。私たちはそれをしっかり意識して警戒しなければいけません。しかし、総体にはある種の力が宿っていることも事実です。アーキタイプ(*3)という言葉が適切かどうかはわかりませんが、それに近いものです。私はこうしたプラットフォームを使うとき、この両面を意識します。幅広い伝達力を持ち、多くの人々の共感を得られる「タイプ」を利用しながら、それに内在するバイアスにも対処する。それは、一連のプロセスを通して常に意識しなければならないことです。

*3 何かの模範例や原型。ユング派の分析心理学では、人類が共通して持っている生来的な無意識を意味する。また、そこから派生し、文芸批評などで用いられるようになった人類に普遍的な象徴的イメージ(英雄、トリックスター、太母、老賢者など)のこと。

《ナイト・シャレード》で私が面白いと思ったのは、香港映画ならではの特質と、より広い社会的事象の総体から抽出された平均やバイアスとの組み合わせでした。香港映画は、総体から抽出されたステレオタイプやバイアスとは異なる、興味深い対極を提供してくれます。たとえば、私はチャウ・シンチーの映画の大ファンなのですが、彼の映画には人々が鼻をほじるシーンがたくさん出てきます。それをAIシステムに入力したところ、生成AIに典型的な平均と、彼の映画の特徴である庶民的世界観との組み合わせから、とても魅力的で独創的な組み合わせが生まれました。

──そうやって、あなた自身にとっての香港のアーキタイプを作っていると言えそうですね。

そうですね、ただ、AIを使った複数のプロセスや、(プリーツ加工された布のような)ハイファッションに近い要素をその工程に追加したことで、組み合わせはとても奇妙なものになりました。香港映画特有の庶民的なテイストがある一方で、AIのデータセットに典型的な、表層的な美しさもあります。ここに混ぜ込んだハイファッションのデザインや服装、そしてそれが風や人の動きに合わせて揺れる様子は、ルネサンスやバロックの絵画、特にカラヴァッジョを思い起こさせます。《ナイト・シャレード》は私にとって、こうしたさまざまなタイプによる文化的引用の、奇妙でちょっと怪物的な組み合わせなのです。

──巨大スクリーンに作品が映し出されると、それ自体が香港という街の中の登場人物になりますね。

街の中にいる登場人物の1人ではありますが、スクリーンの大きさと街の中での位置づけが興味深い作用を生んでいると思います。誰もが見ることができるほど巨大なのに、誰もちゃんと見ていないというのがポイントです。あまりに大きいので、映画館で映画を見るように集中して見られないのはもちろん、ギャラリーで映像を見るときよりもさらに集中できません。一定の時間、スクリーンを見つめて物語を追うような見方はできないはずです。

M+のファサードほど画面が大きい場合、スクリーンが発する光が環境光となります。あたり一帯を満たすその光は、空気のようでもあり、環境的で、ある意味で建築的でもあります。イメージはそうやって別の何かに変化します。《ナイト・シャレード》を構想していたとき、見る人が追うべき物語を作ることは不可能だし、適切でもないと考えました。

その意味で、シャレード(フランス語でジェスチャーや謎解きの意)というのは面白いコンセプトだと思ったのです。短くて何気ない動きやジェスチャーをつなげたシークエンスなので、物語を追う集中力は必要ありません。いくつものパフォーマンスが連なっているだけですが、同時に、このシークエンスに意味を見出すことも可能です。そこから自分なりの物語を作ることもできるし、一連の流れから切り離し、個々の動きだけに集中することもできます。

──AIに関して私が最近よく思うのは、アーティストがそれを使うことで自分自身を作品の中心から外せるようになるということです。あなたはいくつかの作品でそれと似たことをしていますね。たとえば「東南アジアの批評辞典」プロジェクト(2012-)では、東南アジアのアイデンティティに関するテキストや音楽、イメージをさまざまな組み合わせで提示するため、編集をアルゴリズムに委ねました。AIを使うことで唯一の創造者や真実の裁定者という役割から自らを解放できるかもしれないという点で、アーティストにとってAIはある種の希望になりますか?

私がAIを面白いと思うのは、制御ができないところです。自分がマスターしていない、あるいはマスターするのが不可能なプロセスを扱うのが好きなんです。限界や障害、障壁にぶつかることで作品が生まれ、それらの限界や障害物を制作過程に織り込むことで作品の形を探っていきます。長年の創作活動でどれだけそれを意識的にやっていたかは正直分かりませんが、今にして思えばその要素はこれまで作ってきた作品の中にコンスタントにありました。

私は簡単にはできないことをするのが好きなんだと思います。限界や困難、障害を面白いと思うのは、作品制作において重視している基準の1つが、どれだけ多くの世界をそこに織り込めるかということだからです。作品の中に織り込まれる世界が多ければ多いほど、密度が濃くなり、私にとって興味深いものになります。障害は、コントロールが難しいAIプラットフォームのように技術的なものの場合もあるし、大っぴらには言えないことを作品で伝えようとするような、政治的なものである場合もあります。AIに関して言えば、それは波のようなものだと思っています。その上に乗ることはできるけれど、波自体はコントロールできないものだと。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews