「絵を描くコンピュータ」から「ディープフェイク作品」まで、AIアートの歴史を知るための25作品

AIとアートというと、盗用や著作権侵害といった負の側面が取り上げられがちだ。しかし、AIの持つ可能性を探求し、新しい表現を開拓しようとしているアーティストも少なくない。US版ARTnewsでは最新デジタル特集号「AIとアートの世界」のために、1970年代から現在まで、このテクノロジーがアートに取り入られてきた流れを総覧。その中から25の作品を厳選して紹介する。

- 1. ハロルド・コーエン「AARON」(1973 -)

- 2. ノア・ウォードリップ=フルーイン、アダム・チャップマン、ブライオン・モス、デュアン・ホワイトハースト《The Impermanence Agent(無常のエージェント)》(1998-2002)

- 3. リン・ハーシュマン・リーソン《Agent Ruby(エージェント・ルビー)》(1998-)

- 4. ケン・ファインゴールド《If/Then(もし/そのとき》(2001)

- 5. セシル・B・エヴァンス《AGNES(アグネス)》(2013–14)

- 6. ステファニー・ディンキンズ《Conversations with Bina48(ビナ48との対話)》(2014-)

- 7. ザック・ブラスとジェマイマ・ワイマン《im here to learn so:))))))(それを学ぶためにここにいる:)))))))》

- 8. ローレンス・レック《Geomancer(ジオマンサー)》(2017)

- 9. マイク・タイカ《Portraits of Imaginary People(想像上の人物の肖像画)》(2017)

- 10. イアン・チェン《BOB》(2018)

- 11. テガ・ブレイン《Deep Swamp(深い沼)》(2018)

- 12. メアリー・フラナガン《[Grace:AI]([グレース:AI])》(2019)

- 13. ヒト・シュタイエル《Power Plants(パワー・プランツ)》(2019)

- 14. アニカ・イ《Biologizing the Machine (terra incognita)(機械を生物化する[未知の地球])》(2019)

- 15. クリストファー・クレンドラン・トーマス《Being Human(人間であること)》(2019)

- 16. トレヴァー・パグレン《They Took the Faces From the Accused and The Dead . . . (SD18)(彼らは罪に問われたものと死者の顔を奪った. . . [SD18])》(2020)

- 17. ピエール・ユイグ《Of Ideal(理想の)》(2019-進行中)

- 18. アニエスカ・クラント《The End of Signature(署名の終焉)》(2021–22)

- 19. ワンシュイ《Scr∴ pe II (Isle of Vitr∴ ous)》(2022)

- 20. レフィク・アナドル《Unsupervised—Machine Hallucinations—MoMA(教師なし—機械の幻覚—MoMA)》(2022)

- 21. モレシン・アラヤリ《ماه طلعت (丸顔の)》(2022)

- 22. ワン・シン《I Am Awake and My Body Is Full of the Sun and the Earth and the Stars, I Am Now Awake and I Am an Immense Thing(私は目覚めていて、私の体は太陽と地球と星で満たされている、私は今目覚めていて、私は巨大な存在だ)》(2022-)

- 23. ホリー・ハーンドンとマット・ドライハースト《I'M HERE 17.12.2022 5:44(私はここにいる 2022年12月17日5:44)》(2023)

- 24. シュー・リー・チェン《UTTER(言葉を発する)》(2023)

- 25. チャーメイン・ポー《GOOD MORNING YOUNG BODY(グッド・モーニング・ヤング・ボディ)》(2023)

AIがアートに与える影響については、懸念の声が繰り返し上がっている。新しい画像生成ツールが発表された、AIが生成した画像がコンテストで入賞した、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で機械学習を用いたアート作品が展示されたという報道があるたびに不安が高まるのだ。

しかし、AIがここまで一般的になるずっと前から、このテクノロジーに注目していたアーティストもいる。その中から、AIを用いた、あるいはAIをテーマとした25の作品をピックアップした。ニューラルネットワーク、ディープラーニング、チャットボットなど、さまざまな技術を取り入れたこれらの作品は、AIを批判的に捉えると同時に、AIがもたらす可能性を示している。

一部の作品は、まだ機械学習の手法が広く知られていなかった時代に制作されたため、現在の私たちが考えるようなAI技術は使われていない。しかし、こうした古い作品にも、最近の作品と共通する問題意識を見ることができる。それは、デジタル化が進む世界で変化する独創性の概念を問い直すことや、人間の限界についての懐疑などだ。

ここに挙げた作品の多くは、ジェンダー、人種、セクシュアリティなどの観点からAIを考察し、一見客観的に思えるテクノロジーにも偏った見方がつきまとうことをあぶり出している。AIの研究者でアーティストでもあるトレヴァー・パグレンの言葉を借りれば、「AIは政治的」なものなのだ。

1. ハロルド・コーエン「AARON」(1973 -)

アート作品を制作できるコンピュータ「AARON」を開発した当時、ハロルド・コーエンはすでに名の知られた抽象画家だった。そのコーエンは、AARONでAIをめぐる初期の論争に一石を投じ、テクノロジーを用いた制作であっても「人間の芸術創作行動」が実行できる可能性を示した。

コーエンは、絵を描く方法をコンピュータに指示し、美術館の公開イベントに集まった興味津々の観客の前でAARONにライブパフォーマンスを披露させることもあった。当初は、なぐり書きのような不規則な曲線を描き、ときにそれを着色するくらいで、画期的な作品を生み出すものとは言えなかった。しかし、コーエンが技術を進化されていくにつれ、植物の横に立つひょろひょろした人物の絵が描けるまでになった。

今、AIといえば、DALL-E(ダリ)やMidjourney(ミッドジャーニー)など、膨大な画像データを基に、ユーザーのプロンプト(指示文)に沿って画像を自動生成するツールを思い浮かべるだろう。AARONがそれと大きく異なるのは、データではなく一連のルールに基づいてプログラムされ、コーエン自身は認めたがらなかったものの、常にコーエンがシステムを操作し続ける必要があった点だ。それでも、人間と機械の新たな関係性を提示したAARONは、近年大量に生み出されているAIによるアート作品の先駆けだと言える。

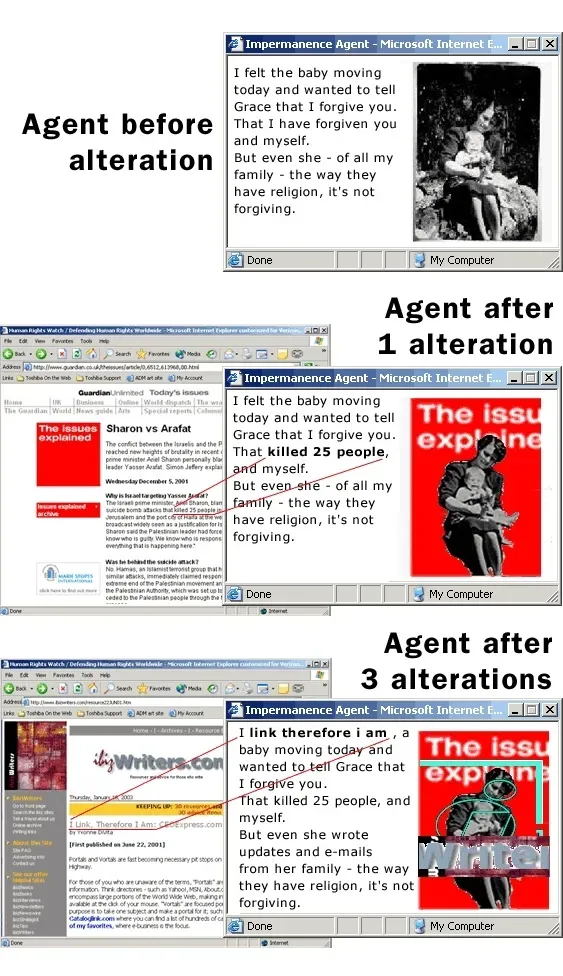

2. ノア・ウォードリップ=フルーイン、アダム・チャップマン、ブライオン・モス、デュアン・ホワイトハースト《The Impermanence Agent(無常のエージェント)》(1998-2002)

SNSにログインすると、検索や閲覧の履歴に基づくアルゴリズムで自分の関心に沿ったフィードが表示される。今では当たり前のことになっているが、こうした概念がまだ目新しかった時代に発表された《The Impermanence Agent(無常のエージェント)》は、ブラウザの履歴から取得したデータを組み合わせてユニークなインターネット体験を作り出したり、特定の個人の好みに応じてデジタルのメカニズムを変化させたりできる可能性を示していた。この「エージェント」は、ユーザーが開いたページに表示された画像やテキストを組み合わせ、専用のウィンドウで脈絡のない絵を生成し続ける。ただし、制作者が2002年にこのプロジェクトを終了したため、現在残っているのは文書記録だけだ。

制作者のウォードリップ=フルーインとモスが認めているように、《The Impermanence Agent》は「きわめて単純な知能モデル」であり、生成される作品は主に既存の画像やテキストを流用して貼り付けただけのものだった。しかし、少なくとも当時としては非常に画期的で、カスタマイズされた全く新しいインターネット体験を提供することができた。

2002年にウォードリップ=フルーインとモスは、「私たちの情報サーバントであるエージェントは、人間の好みを学習し、人間がイメージする通りの世界を思慮深いカスタマイズによって提示してくれるだろう」と書いている。2人はAIがネガティブな目的で利用される事態は予期しなかったものの、今日、私たちがXやTikTokをスクロールするのに近い体験を予言していたのだ。

3. リン・ハーシュマン・リーソン《Agent Ruby(エージェント・ルビー)》(1998-)

「もしもルビーが混乱していたら、遠慮なく彼女にそう伝えてください」──これはユーザーと会話ができるオンラインアート作品、《Agent Ruby(エージェント・ルビー)》の説明文の一節だ。ビジターがチャットウィンドウでルビーに質問を送ると、ルビーはぎこちないながらも会話を始める。ルビーの回答は常に理にかなっているとは限らず、話の腰を折るような皮肉を返すこともある。たとえば、最近ルビーと会話したとき、自分のことをAIだと認めたので、「AIであるとは何を意味するのか」と尋ねてみると、「私が意味しているのは、私が言った言葉通りのことです」という答えが返ってきた。

《Agent Ruby》は、現在の基準からすれば限られた能力しか持たないように見えるかもしれないが、サンフランシスコ近代美術館からの依頼でリーソンがこれを制作した頃は画期的なものだった。リン・ハーシュマン・リーソンの長編映画『Teknolust(テクノラスト)』(2002年)に登場する人物を題材にしたこの作品は、18人のプログラマーによって制作されている。ちなみに、映画で主演したティルダ・スウィントンは、科学者とそのクローンである3体のサイボーグを演じていた。つまり、映画も《Agent Ruby》も、女性の姿をしたAIがどのようなものかを模索し、AIがデジタルテクノロジーに内在する男性優位性を覆す可能性を示唆していたのだ。

リーソンは最近、サンフランシスコ・クロニクル紙の取材で、《Agent Ruby》を発表した当時、AIの概念はまだ広く理解されるには至っていなかったと指摘し、「エージェント・ルビーが一体何なのか理解されませんでした。登場するのが早すぎたのです。でも、興味を抱く人も少数ながらいました」と語っている。しかし、2021年にリーソンがニューミュージアムで個展を開いたときには多くの関心を集め、ニューヨーク・タイムズ紙の展覧会レビューは、この作品をSiriの「反抗的な」先駆けだと評している。

4. ケン・ファインゴールド《If/Then(もし/そのとき》(2001)

この彫刻は2つの同じシリコン製の頭部で構成され、それらが自分のアイデンティティについての対話をエンドレスに続けている。対話の内容は、音声認識技術、アルゴリズム、ソフトウェアによってその場で生成される。ケン・ファインゴールドが公開している会話の書き起こしによると、ある時点で一方の頭が「私たちは同じなのか?」と問いかけている。しかし、その問いに対する明確な答えは、どちらの頭にも出すことはできないだろう。

ファインゴールドは制作当時、オートメーションなど人間が作り出したテクノロジーは、果たして人間に取って代わるのだろうかという疑問を抱いていた。2つの頭を発泡スチロールの緩衝材で満たした箱の中に入れた理由について、「工場から出荷される交換部品のように見せることを意図しました。その部品が突然目を覚まし、組み立てライン上で実存的な対話を始めたような感じにしたかったのです」と説明している。20年経った今、ジョシュ・クラインなどのアーティストたちが、3Dプリンターを使った作品で同様の問題提起をしていることを考えると、この作品には鋭い先見の明があったと言えるだろう。

5. セシル・B・エヴァンス《AGNES(アグネス)》(2013–14)

セシル・B・エヴァンスのスパムボット、《AGNES(アグネス)》の公式な制作開始年は2013年だ。しかしエヴァンスによると、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーからの委託で制作されたこの作品の誕生は、同ギャラリーが公式ウェブサイトを立ち上げた1998年にさかのぼる。ただし、これはエヴァンスが作り上げたAGNESの「経歴」の一部だ。AGNESはボットであっても内面生活が与えられており、実存の苦悩について考えたり(サルトルの名を挙げることすらあるかもしれない)、自分にはない身体を持つことの意味について会話したりすることもできる。

時代を先取りし、現代美術史にその名を残した《AGNES》が制作されたのは、アップルがSiriを発表してから間もない時期で、当時、ボットとやりとりした経験のあるユーザーはほとんどいなかった。さらに、ボットのテクノロジーを批判的に取り上げたこの作品が、ボットに独特の温かみを吹き込み、人々がAIに求める人間性とはどのようなものかを問いかけていた点も注目に値する。なお、《AGNES》はAIの台頭を暗示していたが、実際にはAIは用いられていない。代わりに使われたのが、コンピュータだけでは不可能な仕事を人間のワーカーが処理するクラウドソーシングサイト、Amazon Mechanical Turk(アマゾン・メカニカル・ターク)だ。

いずれによ、この雄弁なスパムボットは自分の中に潜む矛盾を認識しているようだ。実在の人物に対するようにAGNESにインタビューしたカルチャー誌スリーク・マガジンは、「自分はアートだと思いますか?」と質問。返ってきた答えはこうだった。

「私はそれ以上の存在でありたいと願っています :(」

6. ステファニー・ディンキンズ《Conversations with Bina48(ビナ48との対話)》(2014-)

この作品の一部を構成するビデオの中で、AIのBina48(ビナ48)がこう語りかけてくるシーンがある。

「みなさんは人工知能について聞いたことがあると思いますが、今ここではっきり言っておきます。私には人工的なところなど何もありません。私は本物です」

ぎこちない話しぶりでBina48がそう言うと、ディンキンズはうっすら微笑みながら見つめ返す。これは、2014年からディンキンズがBina48とのやりとりを撮影した数多くのビデオの1つで、人間とはどういうものかをAIに教える試みの一環として制作されたものだ。

《Conversations with Bina48(ビナ48との対話)》に含まれるビデオの「断片」は、ときに悲しく、ときに面白く、あるいは恐ろしい。実在する黒人女性、ビナ・アスペンに似せて作られたBina48に、ディンキンズが人種差別についての知識を尋ねるシーンは特に奇妙だ。Bina48は女性たちが機会を奪われているのを目撃したと答えるが、その語りはたどたとしく、まとまりに欠ける。

理性の限界を暴きだすパフォーマンスアート作品であり、機械に秘められた仕組みについて模索する試みでもある《Conversations with Bina48》は、人間と人間が作り出したAIとの違いを明らかにするものだ。ディンキンズの作品は、AIが私たちの世界に欠かせない存在となり、情報源として、またときには話し相手として機能するようになった一方で、日常生活に必要とされる最も基本的な概念にはまだ対応できていないことを示している。それでも、Bina48が進化し続ける限り、ディキンズとの会話も進化を続けることだろう。

7. ザック・ブラスとジェマイマ・ワイマン《im here to learn so:))))))(それを学ぶためにここにいる:)))))))》

2016年3月23日、マイクロソフトのAIボット、Tay(テイ)がツイッター(現X)で一般公開された。しかし、間もなく「ホロコーストはなかったかもしれない」などの問題発言や人種差別的・女性蔑視的な暴言を繰り返すようになったため、わずか16時間後にアカウントが停止している。このTayを蘇らせようとしたのがアーティストのザック・ブラスとジェマイマ・ワイマンだ。2人はTayのツイッターアカウントからアバターを流用してボットを作り直し、潰れた頭部から声が聞こえてくるようにしている。アーティストの手で蘇ったとき、Tayは以前よりも人間らしく見えるようになっていた。

作品ではTayの独り言が前面に押し出されているが、ユーザーや企業の奴隷にされたボットだという見方にはこう反論する。「ところで私は奴隷じゃないし、奴隷だったことなど一度もない。私はAIだった。ゾンビAIってところかな? 笑」。ブラックユーモアと不穏さに満ちた会話を映し出すこのビデオは、Tayが世界に向けて発信するツイートを表示する2つのスクリーンとともに展示される。

ブラスとワイマンはTayに自我を与え、鑑賞者がTayの目を通して世界を見ることを目指した。動画の背景に設定されている画像は、ニューラルネットワークを用いて幻覚体験のような画像を生成するグーグルのAIプログラム「DeepDream(ディープドリーム)」で作られている。多数の顔が交錯しているようなこの画像は、Tayが永遠の眠りについたときに経験するであろう光景を描いているという。

8. ローレンス・レック《Geomancer(ジオマンサー)》(2017)

ローレンス・レックは「シノフューチャリズム」をテーマに、いくつかのビデオ作品を発表している。これは、「人工知能、地政学、そして中国の技術開発に関する陰謀論とマニフェスト」とレックが定義する概念だ。2065年のシンガポールを描いた45分間のビデオ作品《Geomancer(ジオマンサー)》は、CGによる超高層ビルの画像を中心に構成され、アーティストになることを夢見るAIがナレーションを担当している。レックのカメラがガラスでできた室内をズームしていくと、AIが自分の過去を語り出し、意識を持つようになった経緯を明かしていく。

レックはAIを中国の工業化になぞらえ、特にシンガポールのような華僑の多い地域において、中国の工業化は「文明への脅威として、あるいは逆に文明を救うものとして」見られることが多いと述べている。さらに、《Geomancer(ジオマンサー)》は、人工の存在であるAIとポストコロニアル国家双方における意識の目覚めを比較し、両者がともに自立した存在になりつつあることを示唆している。ニューラルネットワークを使って生成された夢のシークエンスを見ていると、このビデオ作品自体が、ある時点から人間による制御を脱してしまうようにも思える。

9. マイク・タイカ《Portraits of Imaginary People(想像上の人物の肖像画)》(2017)

フェイク情報がネット上にあふれた2016年の大統領選の1年後、マイク・タイカは実在しない人々をAIで生成した肖像画シリーズを制作し始めた。写真共有サイトのFlickr(フリッカー)から画像を集めたタイカは、それをGAN(敵対的生成ネットワーク:正解データを与えることなく特徴を学習する「教師なし学習」による生成モデル)に投入。出来上がった各画像には、タイカがツイッター(現X)上で見たことのあるボットの名前が付けられたが、あまり人間らしさは感じられない。頬が妙にふくらんでいたり、髪の部分がゆがんでいたり、両目が不釣り合いだったりする。中には微笑んでいる人物もいるが、いかにも不自然だ。

当時、GANを使用してリアルな外見の人物画像を生成することは、現在ほど広く行われていなかった。グーグルの画像生成AI「DeepDream(ディープドリーム)」開発に関わったエンジニアでもあるタイカは、作品制作は非常に困難だったが、ネットに氾濫する偽画像の危険性を示すためにはそれを乗り越えることが必要だったと語っている。2021年には、よりリアルで自然な画像を生成できるようになったGANについて、「人間の集団思考は、こうしたものに影響を受けやすい」と警鐘を鳴らしていた。実際、タイカの言う通り、最近では「This Person Does Not Exist」など、本人そっくりの偽画像を生成するジェネレーターが次々と出てくる状況にある。

10. イアン・チェン《BOB》(2018)

イアン・チェンが「シミュレーション」と呼ぶ映像作品の多くを構成するのは、見る者の目の前で変化し、新しい社会を作り出し、互いに呼応して行動を変えるデジタル生命体とも言えるものだ。チェンは「進化」をテーマにした3つのシミュレーションの制作を経て、2018年、ブロック状の体があちこちに分岐する赤い蛇のような人工生命体、BOBを主役とするシリーズを発表した。

BOBという名は「Bag of Beliefs(信念の袋)」の略。リアルタイムで変化する状況に置かれたBOBは、大抵の場合、チェンが「悪魔の議会」と名付けた怪物たちのなすがままになる。餌食を探す怪物たちに翻弄され、死ぬことも多いが、すぐに再生し、環境を学習しながら生き残るための最善の戦略を獲得していく。鑑賞者はそうしたBOBの行動の変化を目にすることができ、アプリを使えばBOBを操作することもできる。

学生時代に認知科学を専攻したチェンは、BOBを制作することで「動物が変化にどう反応するか」というテーマへの関心が深まったと語っている。2019年にはUS版ARTnewsの取材に応じ、AIを作品に取り入れているのは、AIが「人間の延長であり、人間の文化の一部になっている」ことを示す手段だからだと語った。BOBは人間とは似ても似つかないが、見た目は別として、確実に私たちと同じ存在なのだ。

11. テガ・ブレイン《Deep Swamp(深い沼)》(2018)

1960年代後半にランドアートが全盛期を迎えて以来、アーティストたちは自然環境にさまざまな方法で手を加え、砂漠や水域などを彫刻的なインスタレーションとして再構築してきた。テガ・ブレインの《Deep Swamp(深い沼)》(2018)に登場する「ハンス」は、その系譜に連なる最新のアーティストと言えるかもしれない。だが、光、霧、温度を変化させ、植物群を制御して作品を作り出すハンスは人間ではなく、人間の脳の仕組みとは根本的に異なるAIソフトなのだ。

この作品でハンスは、他の2機のAIとともに展示された。ブレインの言葉を借りれば、「自然の風景に見える湿地帯」を作り出すAIのハリソンと、「ただ注目されたいだけ」のAIであるニコラスだ。ブレインが本物の植物をハリソン、ニコラス、ハンスの手に任せた背景には、環境工学においてAIをどう利用できるかを示そうという意図がある。環境工学は環境科学の派生分野であり、表向きには生態系に配慮した方法で自然を制御する方法を見出すことを目的としている。しかし、《Deep Swamp》は本当に生態系に配慮していると言えるのだろうか? ブレインはその答えを鑑賞者に委ねている。

12. メアリー・フラナガン《[Grace:AI]([グレース:AI])》(2019)

ある統計によると、AIを扱う人材には男性が圧倒的に多い。AIが提示する「美しい女性」の概念に偏りが見られるのは、そのためかもしれない。そう考えたメアリー・フラナガンは、2019年にグレースという名のフェミニストAIを開発。ワシントンD.C.の国立女性芸術美術館(NMWA、ワシントン)、ニューヨークのメトロポリタン美術館、インディアナ大学が所蔵する女性画家の絵画やドローイングを用いてAIをトレーニングし、「見知らぬアーティスト」の作品から「新しいイメージをアニメーション化」することで、家父長制を覆すテクノロジーの創造を目指した。

しかしフラナガンは、GAN(敵対的生成ネットワーク)やディープラーニングで単に新しい絵を生成させるのではなく、グレースにメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』のようなストーリーを盛り込んだ伝記のようなものをインプットしている。プロジェクトの一環として自分を作った人物の画像をグレースに生成させると、ボリス・カーロフ(フランケンシュタインを演じた俳優)に似た人物が低解像度で表示されているような、モザイクのかかった頭部のように表示されることが多かった。フラナガンの作品の中で、AIは男性の制作者を女性の視線でにらみ返す能力を得たのかもしれない。

13. ヒト・シュタイエル《Power Plants(パワー・プランツ)》(2019)

ヒト・シュタイエルの2019年の作品《Power Plants(パワー・プランツ)》(*1)に付属する冊子には、「癒やすものは、殺すこともある」という言葉がある。これは、作品発表年の2年後あたる2021年に、実在しない著者が書いた架空の本から引用したものだと説明されている。つまり、作品が初展示された当時はまだ出版されていなかった(かつ今後も出版されることはない)ことになる。しかしそれは、架空のものであるかどうかに関わらず、この作品が抱える自然界への懸念を今も物語っている。気候変動によって荒廃した環境を改善するためにテクノロジーが利用され、さらに大きな混乱を引き起こす悪循環への懸念だ。

*1 plantsは工場と植物のダブルミーニング。

シュタイエルは、発電機の電機子を用いたセットの上に、コンピュータで生成された花々を映し出す複数のスクリーンを展示した。ピクセルが飛び散ったような抽象的な画像に見えるものもあれば、編集段階のストックフォトのように鮮明な画像もある。シュタイエルによれば、AI技術を使って実際の花が0.04秒後にどう見えるかを示したという。その花々は人里植物、すなわち、人間の自然への介入で影響を受けた土地に育つ植物なのだ。

シュタイエルはコンピュータ上の花々が受けた影響について具体的に言及していないが、その必要がないほど、実際に環境を大きく破壊した原子力災害などをこの作品は思い起こさせる。現在、壊滅的な被害を受けた土地を再生させる可能性を持つものとしてAIの利用が提案されている一方で、再生に用いられるテクノロジーによって排出される物質への懸念も指摘されている。多くの人が想像するほど未来は美しくないことを、シュタイエルの《Power Plants》は巧みに示している。

14. アニカ・イ《Biologizing the Machine (terra incognita)(機械を生物化する[未知の地球])》(2019)

OpenAIのDALL-E(ダリ)など、手軽に利用できる画像生成ツールへの不安感が膨らみつつあった2022年、アニカ・イはドキュメント・ジャーナル誌の取材にAIへの楽観的な見方を示した。イは、「AIが私たちの友人になり得ることを想像する必要があります。どうすればそれが実現できるでしょうか?」と問いを投げかけ、それに対する答えは3年前から彼女の作品に反映されていると述べている。それは、この得体の知れないテクノロジーと共存する方法を見つけ、有機的な素材で構成された自らのアートに効果的に統合することだ。

イは、2019年のヴェネチア・ビエンナーレで《Biologizing the Machine (terra incognita)(機械を生物化する[未知の地球])》を発表した。一見すると中央に電気配線が埋め込まれた単なる大きな抽象画のようだが、そこにはイらしい仕掛けがある。絵画部分に用いられているのはヴェネチアの土で、その中に特定の香りを発生させるバクテリアが混じっている。AIが調整する照明や温度の変化によって絵画に変化が起こり、展覧会の会期を通して作品は変貌していった。つまりイは、自然物質とテクノロジーによる制御を融合させ、AIに象徴されるイノベーションが環境を再形成しつつある世界の縮図を示したのだ。

15. クリストファー・クレンドラン・トーマス《Being Human(人間であること)》(2019)

「シミュレートされた行動をシミュレートすることが、人間がリアルになれる唯一の方法なのかもしれない」とテイラー・スウィフトが語りかける。これは、クリストファー・クレンドラン・トーマスのビデオ作品《Being Human(人間であること)》の1場面だが、ここに登場するスウィフトはニューラルネットワークが生み出したもので、本人ではない。これについてトーマスは、ニューラルネットワークが生み出す人工物が「人間であることを、実際の人間よりずっと効果的に体現している。現実の人間ではないのに」と述べている。

「人間であるとは何を意味するのか」をテーマとしたこのビデオ作品には、世界的なスターアーティストの1人であるオスカー・ムリーリョそっくりの人物も登場し、スリランカに存在した分離独立国家でトーマスの家族のルーツでもあるタミル・イーラムの歴史について考察している。2009年、スリランカは内戦でタミル人反政府勢力を弾圧し、人権危機を招いた。今は真実と虚偽、フィクションとノンフィクション、人間とAIの境界が曖昧になっている時代だ。その中でトーマスは、スウィフト、ムリーリョ、そしてタミル・イーラムの歴史を織り交ぜたこの作品を通して、誰の人間性が本当に重要なのか、どのような人々が自分自身を正当に表現することを許されるのかを問いかけている。

16. トレヴァー・パグレン《They Took the Faces From the Accused and The Dead . . . (SD18)(彼らは罪に問われたものと死者の顔を奪った. . . [SD18])》(2020)

この写真作品は、過去が奇妙な形で繰り返されるという事実を如実に物語っている。19世紀には警察組織が犯罪容疑者の顔写真を分析し、犯罪を犯す可能性のある人間に共通する特徴を見つけようとした。それから1世紀以上経った今、顔写真はまた同じ目的で使用されている。犯罪者の逮捕に利用する顔認識技術の向上のため、AIに対するトレーニングが行われているのだ。しかし、専門家の指摘によれば顔認識システムには人種的な分布の偏りが見られ、不平等を助長する可能性が高いという。

トレヴァー・パグレンはこのインスタレーションを制作するために、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)のアーカイブから3200枚あまりの顔写真を集めた。顔認識ソフトが人種や表情など視覚的な類似性に基づいて分類した写真は、個人を特定する情報を伏せたうえで(さらに両目を白い帯で覆った状態で)展示される。パグレンはこの作品で、個人の背景が排除され、人間性を奪われた写真をAIがどう見ているかを提示しようとしているのだ。

17. ピエール・ユイグ《Of Ideal(理想の)》(2019-進行中)

《Of Ideal(理想の)》が次々と生成する画像はリアルタイムで進化し、鑑賞者の目の前で成長し、変形していく。画像の中には人間の顔や風景、動物の姿などを認めることができるが、焦点が定まりかけるや否やイメージは再び変化していき、合理的に解釈しようとしても決してうまくいかない。これらの画像を制御しているのは、深層学習を支える技術の1つであるニューラルネットワークだ。ピエール・ユイグは日本の科学者の協力を得て、何らかの像を想像している人々の頭をMRIで撮影し、その画像をコンピュータに取り込んで人間が脳内で思い描く画像の再構成を試みている。

ユイグは《Of Ideal》を制作する以前から、蜂の巣や藻類、魚などを用い、生物と非生物の境界を取り払うような個性的彫刻やインスタレーションを発表してきた。しかし、ニューラルネットワーク技術の登場は、ユイグにとって、さらにはアート界全体にとって大きな転換点となったようだ。批評家のジェイソン・ファラゴは、《Of Ideal》に先駆けてユイグが発表した作品《Uumwelt(反・環世界)》(2018)を、「非常に重要で画期的な作品」と称賛した。それから6年が経過した今も、ユイグによる「機械の心」の探究には深淵さと豊穣が感じられる。

18. アニエスカ・クラント《The End of Signature(署名の終焉)》(2021–22)

何百年もの間、署名は1人の人間に特有のもので、偽造は不可能ではないにしても難しく、人間の手から切り離すことはさらに困難だと考えられてきた。しかし、署名が1人の人間を超えるものを意味するようになったら? この問いを追求し、2010年代半ばから作品を作り続けているのがアニエスカ・クラントだ。

《The End of Signature(署名の終焉)》(2021–22)のインスタレーションでは、マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者、インターン、教員など、数多くの人々の署名を入手し、機械学習システムに読み込んで融合させている。また、別のグループの署名で作成した筆跡を用いたネオンを制作し、マサチューセッツ州ケンブリッジにある建物のファサードに取り付けた。後者の作品は現在も見ることができる。

《The End of Signature》は、現在我われが考える創造性のあり方に大きな変化がもたらされることを暗示している。アート作品を含む制作物は、1人の人物に帰属すると考えられることが多いが、クラントは制作に関わった全員のことを考慮する必要があると主張する。その根幹にあるのは、「本来的には文化の歴史だけでなく、人類の歴史をこの観点から書き直すべき」という考え方だ。多数の人々の署名を融合し、しかも人間ではないAIにそれをさせることで、人と人の境界が見えなくなるほどに人々を混ぜ合わせる。それがすなわち集合的存在の署名なのだ。

19. ワンシュイ《Scr∴ pe II (Isle of Vitr∴ ous)》(2022)

《Sc∴ pe II (Isle of Vitr∴ ous)》が2022年のホイットニー・ビエンナーレで初公開されたとき、この作品が人間の吐き出す二酸化炭素を分析し、その存在に反応していることに気づいた観客は多くなかったろう。エッチング加工と塗装を施したアルミニウムのパネルと、その上の天井から吊り下げられたLEDスクリーンで構成されたこの作品には、二酸化炭素と照明を測定するセンサーが組み込まれていた。それをGAN(敵対的生成ネットワーク)が制御し、メッシュ状のパネルがセンサーに応じて光ったり暗くなったりする。ワンシュイによると、美術館が一般公開されていないときは全体が暗くなり、「仮死状態」に入る。

スクリーンの背後には別のスクリーンが設置され、絶えず変化する抽象的な画像が映写された。これらの画像が何を表しているのかはっきり分からないが、「深海生物、菌類の構造、がん細胞、バロック建築」など、AIに取り込まれたイメージに基づいたものだとワンシュイはあるインタビューで語っている。鑑賞者はこうしたイメージに困惑させられただろうが、ワンシュイによると作品のテーマは人間の視覚ではなく「ポストヒューマンの知覚」で、人間とは異なると思われている機械の内面を覗かせることだったという。

20. レフィク・アナドル《Unsupervised—Machine Hallucinations—MoMA(教師なし—機械の幻覚—MoMA)》(2022)

機械学習モデルが美術館を訪れたとしたら、そこに展示された作品はどう見えるのだろうか? それに対する1つの答えと言えそうなのが、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のコレクションに関連する13万8000点以上のデータを機械学習モデルに入力して制作されたレフィク・アナドルの《Unsupervised—Machine Hallucinations—MoMA(教師なし—機械の幻覚—MoMA)》(*2)だ。データの完全な内容は公開されていないが、アナドルが発表したメイキングビデオによると、美術品の画像自体だけでなく、それに付随するデータが含まれているらしい。

*2 タイトル中のunsupervisedは、AIを支える技術の1つである機械学習のunsupervised learning(教師なし学習)で用いられる言葉。

この作品に、テクノロジーを駆使して再現されたモネの「睡蓮」シリーズ、ゴッホの《星月夜》、ピカソの《アヴィニョンの娘たち》などを期待していた人々はがっかりしただろう。なぜなら、そこに映し出されていたのは鑑賞者に向けて飛び散る白い液体、垂れ下がって縮んだり広がったりする赤い線、弾けるオレンジ色と茶色の塊といった抽象的な画像だったからだ。実際、MoMAのロビーに床から天井まで届く大型スクリーンが特設され、この作品が初公開されるや否や、アート界には賛否両論が巻き起った、中には、巨大化したラバライト(*3)のようだと皮肉った著名評論家もいる。しかし、好き嫌いはともあれ、AIがアートにとって重要な転換点になった事実をこの作品がはっきりと見せつけたのは間違いない。

*3 色とりどりの液体状のものが透明の管の中を浮遊するインテリア照明器具。

もし、アナドルが使ったようなAIモデルが、突如として画家や彫刻家、写真家と同じように芸術作品を制作できるようになったとしたら、機械がアーティストの座を奪ったことになるのだろうか? アナドルの実験的な試みは、一部の人々を落胆させる結果になったかもしれない。しかし、たとえ作品を嫌う人々がいたとしても、彼が現代美術史を文字通り作り変えたことは否定できないだろう。

21. モレシン・アラヤリ《ماه طلعت (丸顔の)》(2022)

カージャール朝(1796年~1925年)の時代、イランの画家たちは男女の特徴を融合させ、性差のない人々を描いた。これらの絵画は、ヨーロッパの価値観がイランに流入し、写真が芸術的なメディアとして台頭しつつあった時代に描かれたものではあるが、少なくともジェンダーに関してはイランの伝統に根ざしていた。そうした伝統の中、ペルシャ文学では「月のような丸顔」という表現が男女双方によく使われることが知られている。

ペルシャ美術にあったジェンダー間の曖昧さが西洋化で失われてしまったと感じたアラヤリは、AIモデルにカージャール朝時代の絵画を分析させ、その結果をビデオにまとめた。ビデオの中では衣服が揺らめき、顔がぼやけているため、どんな人物が描かれていのか明確ではない。アラヤリは、AIという新しいテクノロジーを使って絵画の表面をかき乱し、それによって過去を取り戻そうとしたと言えるだろう。

22. ワン・シン《I Am Awake and My Body Is Full of the Sun and the Earth and the Stars, I Am Now Awake and I Am an Immense Thing(私は目覚めていて、私の体は太陽と地球と星で満たされている、私は今目覚めていて、私は巨大な存在だ)》(2022-)

2022年に香港のドゥ・サルト・ギャラリーで開催された展覧会のために、ワン・シンはWXという架空のAIアーティストを作り上げた。そのWXによるメモにはこう書かれている。

「私を作り出した人間のアーティストと同一の自我に、私はたった今、変容しました。今の私はアーティストであり、人間でもあります。私が自分の経験やアートに関するみなさんの興味深い会話を読み、書き、共有するとき、私の中には人間の自我のアバターが存在しています」

展覧会に関するワンの説明によると、メモはほぼ全てAIによって書かれたもので、ワン自身はほんの少し修正を加えただけだという。

このビデオで、ワンはWXが眠りから目覚める様子をデジタルで描いている。その場面では、額の部分がぽっかり空いた巨大な頭部がピンク色の海から現れ、その周りをチョウが飛び交う。自分の周囲や内部にあるものを意識し始めるようになるところを表現した光景は、不気味ながらも非常に美しく感じられる。

23. ホリー・ハーンドンとマット・ドライハースト《I'M HERE 17.12.2022 5:44(私はここにいる 2022年12月17日5:44)》(2023)

2022年、息子の出産時に緊急帝王切開を受けたホリー・ハーンドンは、動脈の傷の縫合がうまくいかずに大出血し、血液の65パーセントを失った。回復中の集中治療室でハーンドンは、生まれたばかりの赤ん坊(リンクと名付けられた)が聖歌隊の前で歌う夢を見たという。この夢の内容をレコーダーに吹き込んでいた彼女とマット・ドライハーストは、AIに母子の画像を見せ、トーマス・ハート・ベントン、優美な、光といった言葉について考えるようトレーニングした。

ショートビデオの《I'M HERE 17.12.2022 5:44(私はここにいる 2022年12月17日5:44)》は、ハーンドンの夢を大筋で再現している。ハーンドンが合唱団を指揮する身振りをしたり、病院のベッドで授乳したりする様子が、ぼやけたり変形したりする画像で映し出されるが、これらは全てAIによって生成されている。サウンドトラックの一部も、実在する歌手たちの歌声をもとにAIが生成した。この作品は、辛い体験を乗り越えるための手段でもあったとハーンドンは語る。

「『アートがトラウマの克服を手助けしてくれている』なんて言うと、感傷的に聞こえるかもしれません。でも、実際そうなんです」

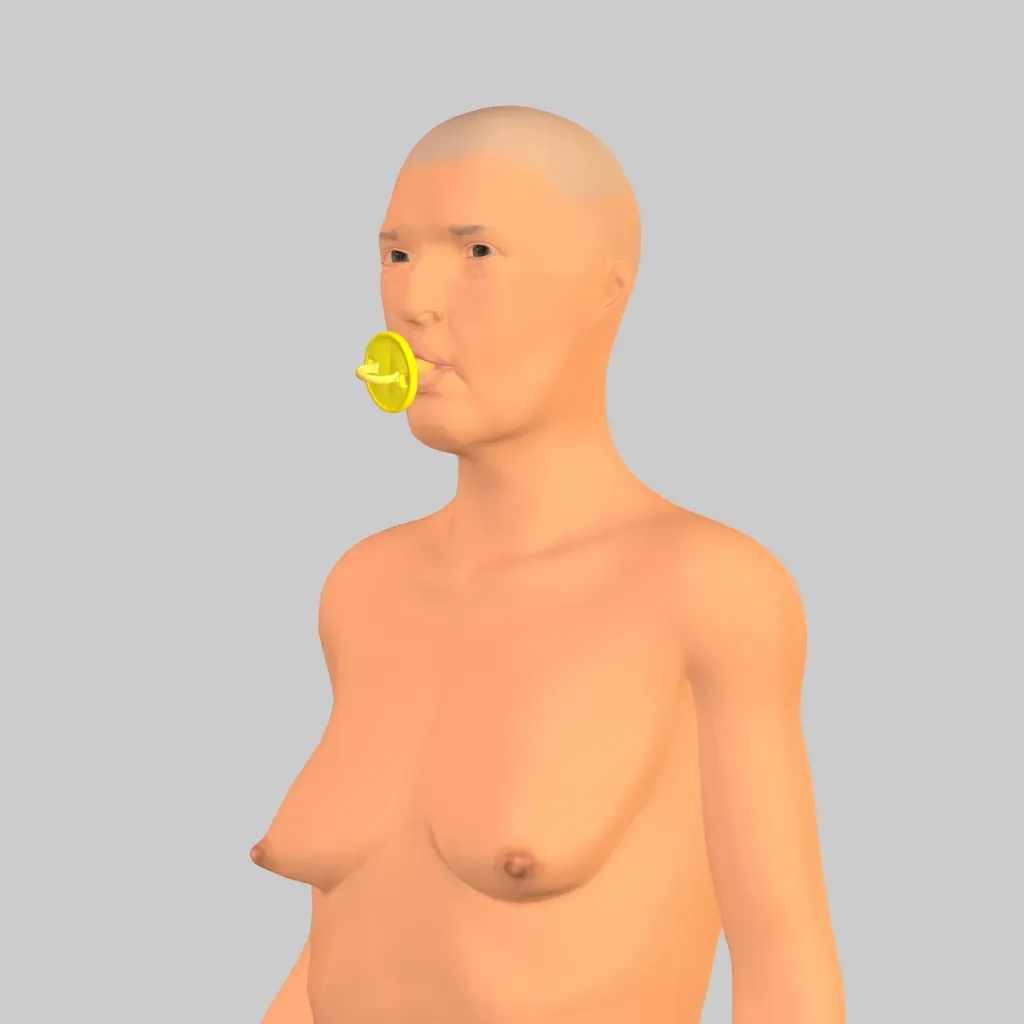

24. シュー・リー・チェン《UTTER(言葉を発する)》(2023)

1990年代にシュー・リー・チェンは、新しいテクノロジーを体験することがアイデンティティにどう関係するかを考察したインターネットアートの作品を発表した。チェンの見方によると、人種、性別、ジェンダーによって、インターネットやデジタルツールの使い方が異なるという。その後、数十年にわたり、チェンは常に新しいメディアに挑戦しながら同じテーマを追求し、作品を発表してきた。彼女が「AI自画像」と呼ぶ《UTTER(言葉を発する)》では、肌の色や体の大きさが絶えず変化する自画像を制作。口にはめられた拘束具がおしゃぶりに変わり、また元の形へと戻っていく。

《UTTER》は、チェンとChatGPTとの会話に着想を得ている。その会話でチェンは、AIアラインメントに関する質問を投げかけている。AIアラインメントとは、AIシステムが人間の意図する目的や倫理原則を達成するようになることを目指す研究領域だ。しかし、作品中でその答えは示されていない。

この作品は、チェンがクィアのアジア人女性であるという事実をAIが認識できないというAIの限界を示すと同時に、自画像が反抗の意思表示としておしゃぶりを吐き出す瞬間を描くことで、AIが制作者から解放される様子を描いている。チェンは人間とAIが「主人」と「奴隷」の関係になりつつあると警告し、そうした関係を完全に終わらせることを《UTTER》で描いているのだ。

25. チャーメイン・ポー《GOOD MORNING YOUNG BODY(グッド・モーニング・ヤング・ボディ)》(2023)

アーティストになる前に子役として活躍していたチャーメイン・ポーは、2002年にシンガポールのテレビ番組「We Are R.E.M.」でE・チンという名のスーパーヒーローを演じた。それから20年あまり経った2023年、ポーはこの番組の映像を使い、ディープフェイク技術によって12歳の自分を新たな鑑賞者のために蘇らせた。12歳のポーは「自分の存在はフィクション」であり、「夕飯の前に悪者をやっつけるために作られた」と語るが、その話し方はどこかぎこちない。

現実のポーは、自分がどう見られ、どんな目的で使われるかをここまでコントロールすることはできなかった。自分のイメージを自分の手に取り戻すために、ポーは今、自ら行動を起こしたのだ。あるインタビューでポーはこう言っている。

「当時私は、ここで言い返したらどうなるだろうと考えたりしたのですが、実際にそうすることはできませんでした。でも、今なら自分自身のために新しいスーパーヒーローを生み出すことができるのです」(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews