今週末に見たいアートイベントTOP5: 中西夏之の晩年の大作を10年振りに公開、サム・フォールズ、今津景らが捉える世界の様相

関東地方の美術館・ギャラリーを中心に、現在開催されている展覧会の中でも特におすすめの展示をピックアップ! アートな週末を楽しもう!

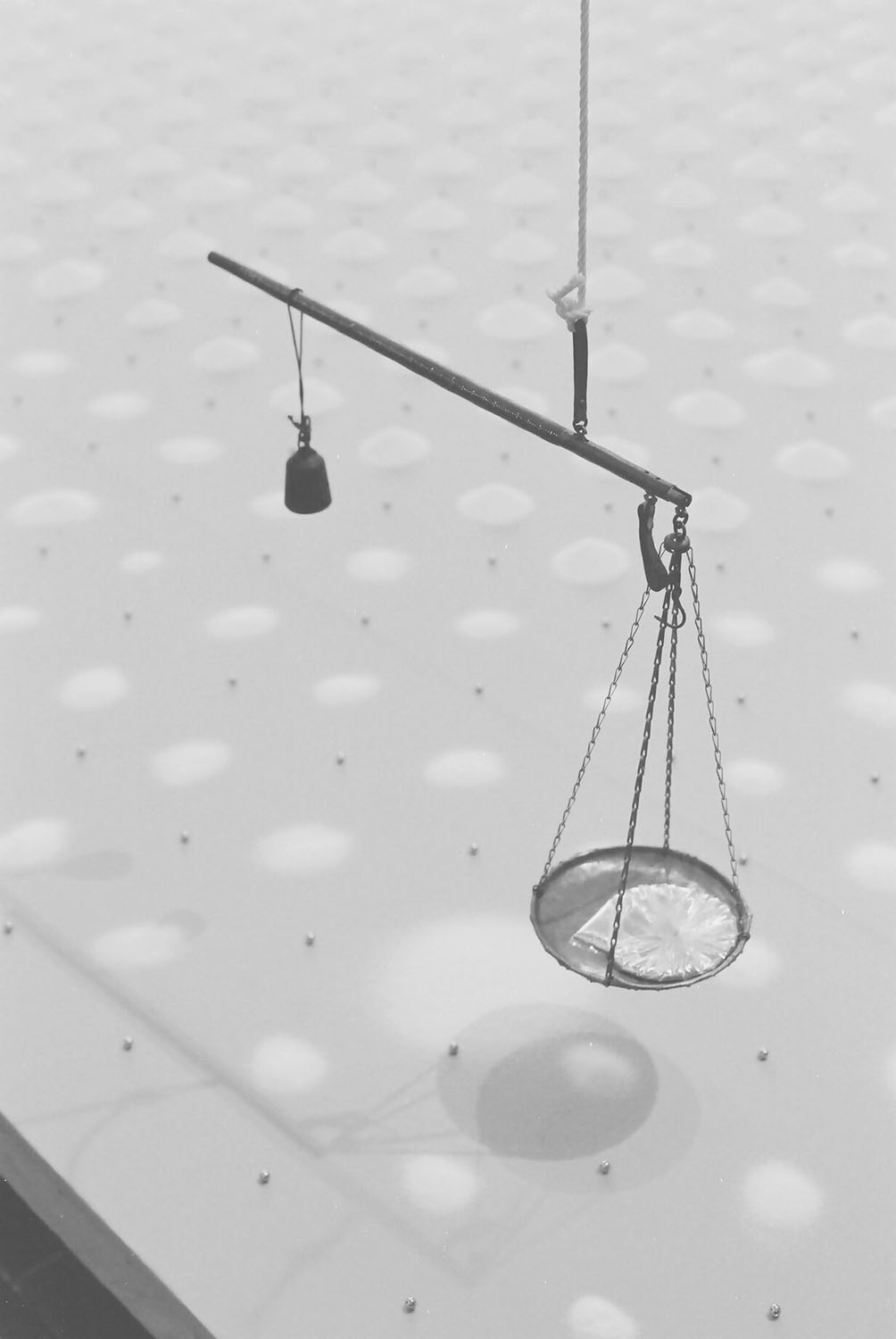

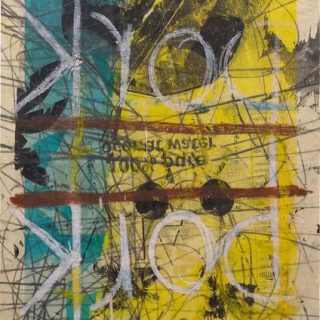

1. 中西夏之 光の条件(神奈川県立近代美術館 葉山)

晩年の大作《紗幕孔穿》を10年振りに公開

中西夏之(1935-2016)は、1960年代初頭に高松次郎や赤瀬川原平らと「ハイレッド・センター」を結成するなど日本の戦後前衛芸術を語る上で欠かせない人物だ。個人の創作としては、独自の思索を通じて絵画を空間や身体との繋がりとして表現している。

中西が晩年の大きなテーマとしたシリーズ「着陸と着水」の1作目を同館の旧鎌倉館の新館で発表してから30年となる節目に開催される本展は、同シリーズの2作目となるインスタレーション《紗幕孔穿》(1996)を10年振りに公開するほか、近年寄託を受けたシリーズ「二ツのリンゴ」(1972-1975)や、それに関連する素描や史料を展示し、中西の思考と絵画の成り立ちを探る。

中西夏之 光の条件

会期:4月12日(土)〜6月29日(日)

場所:神奈川県立近代美術館 葉山(神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1)

時間:9:30〜17:00(入館は30分前まで)

休館日:月曜

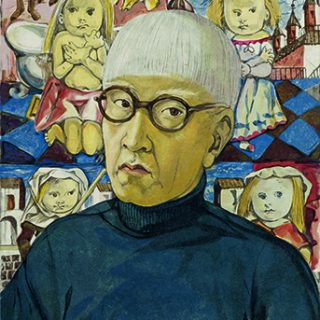

2. 藤田嗣治 ―7つの情熱(SOMPO美術館)

藤田嗣治の「情熱」を7つのキーワードで紹介

20世紀初頭にフランスで活躍した日本人画家、藤田嗣治(1886–1968)。本展は、藤田の芸術を7つの視点で紹介する。監修は、藤田研究の第一人者として知られ、カタログ・レゾネ編集者でもあるシルヴィー・ビュイッソンが務め、国内外から個人所蔵を含む油彩、版画、資料など、150余点が集められた。

本展は2部構成で、1部は「自己表現」「風景」「前衛」「東方と西方」「女性」「子ども」「天国と天使」という藤田が情熱を傾けた7つのキーワードで作品を紹介していく。また、藤田はパリで多くの日本人画家と交流し、後進には指導を授けた。第2部では東郷青児、川島理一郎、海老原喜之助など藤田と関わりの深い日本人画家9人の作品を紹介し、藤田が同時代に果たした役割に迫る。

藤田嗣治 ―7つの情熱

会期:4月12日(土)~6月22日(日)

場所:SOMPO美術館(東京都新宿区西新宿1-26-1)

時間:10:00~18:00(金曜は20:00まで、入場は30分前まで)

休館日:月曜

3. 名和晃平 Sentient(SCAI THE BATHHOUSE)

名和晃平が問い直すオブジェの存在論

名和晃平はテクノロジーと生態の変化が加速する現代を背景に、過去20年間にわたるミクストメディアの実践を通じて、知覚と情報を相互にもたらすオブジェの作用を探求してきた。同ギャラリーでの3年ぶり6度目となる個展では、これらの探求をさらに掘り下げ、名和の実践がもたらす物質的な介入を通じて、オブジェの存在論に新たな問いを投じる。

本展を構成するのは、独立した台座に置かれ、複層的な対話を織りなす約20点の彫刻作品。それらは70年代のブラウン管テレビ、節句を祝う飾り馬、デッサンに使われたギリシャ彫刻の石膏像など、ネットオークションや地元の蚤の市などから「移り変わる時代の網目に掬い出された」(名和談)かのような品々で形作られている。作品の表面は、苔や菌糸のような絨毛を付着させた「Velvet」や3Dスキャ ンなどで得たデジタルデータを元に彫刻化する「Trans」など、名和のこれまでの彫刻シリーズを特徴づける技法が用いられ、それがオブジェの意味を不安定にし、記号としての可読性を揺らがせる。

名和晃平 Sentient

会期:4月22日(火)~7月12日(土)

場所:SCAI THE BATHHOUSE(東京都台東区谷中 6-1-23)

時間:12:00~18:00

休館日:日月祝

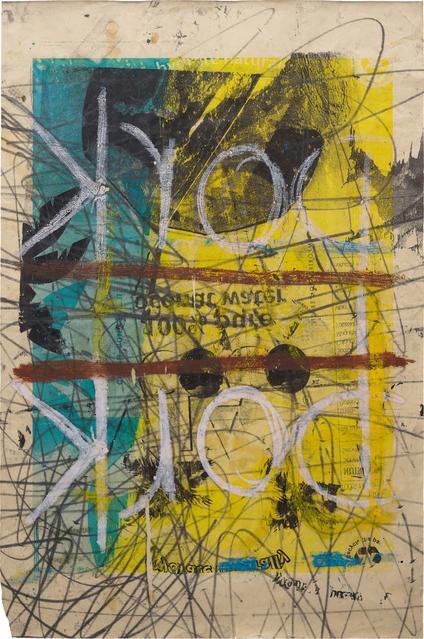

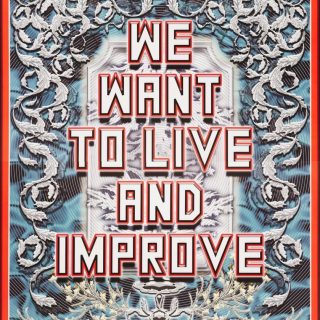

4. "remake the world"(まえばしガレリア ギャラリー2)

6人のアーティストが提示する「街のあり方」

Art Office Shiobaraの塩原将志とRin Art Associationの原田崇人による合同企画展。バブルの崩壊以降、「地方再生」という言葉が各地で用いられ、都市再生にちなんだ取り組みがそれぞれの街で行われている。群馬県前橋市では2016年に文化振興を基軸とした再生プロジェクトを開始して以来、白井屋ホテルの開業や2023年のまえばしガレリアの竣工、アーツ前橋の再開など次々と新しい文化の拠点が中心街にオープンしている。

本展では「remake the world」というテーマのもと、国内外から集めた8人の気鋭アーティストの作品を通じて「前に進むことの重要性」や、「過去と現在を再考する意義」、これからの街のあり方について考える。展示作品は、新宿歌舞伎町の再開発にともない取り壊わされたビルを作品化したChim↑Pomの代表作《ビル・バーガー》や、自身が開発したドローイングマシンを使用して、テクノロジーと資本主義のあり方を問うやんツーの絵画など。ほか参加アーティストはNaze、オスカー・ムリーリョ、マーク・ティッチナー、ジャンリュック・モーマン、アッシューム・ヴィヴィット・アストロ・フォーカス。

"remake the world"

会期:4月26日(土)~6月8日(日)

場所:まえばしガレリア ギャラリー2(群馬県前橋市千代田町五丁目9-1)

時間:11:00~19:00

休館日:月火

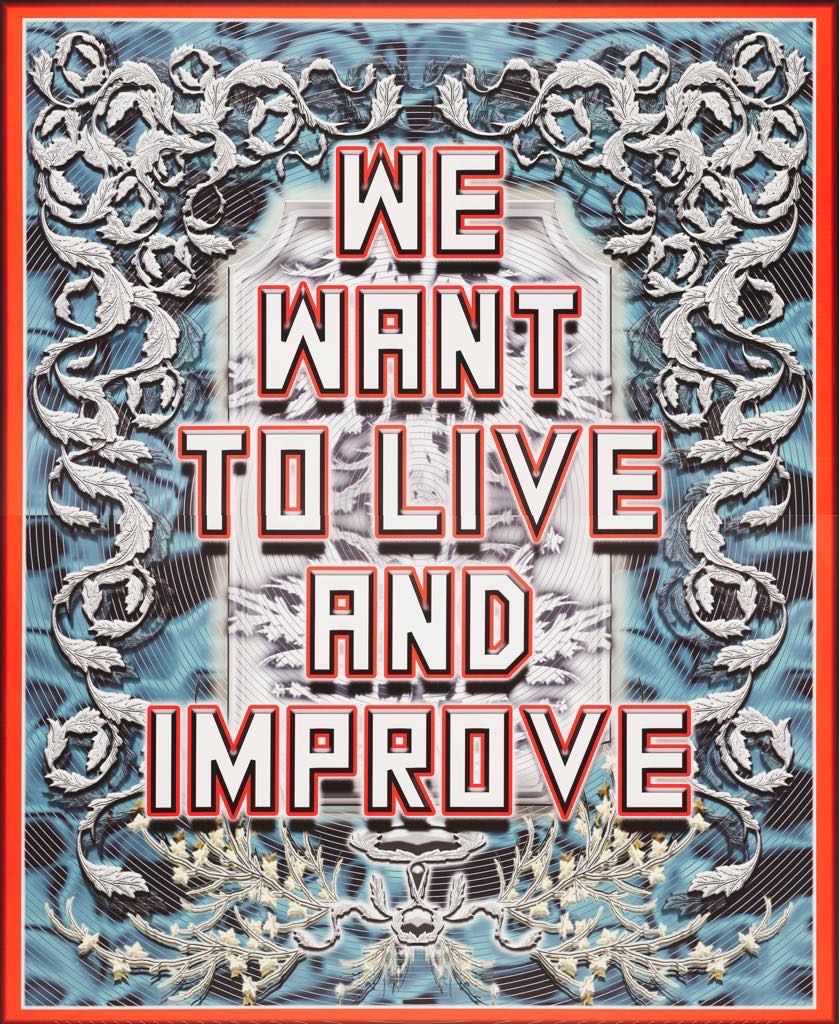

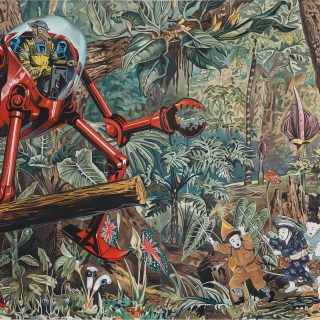

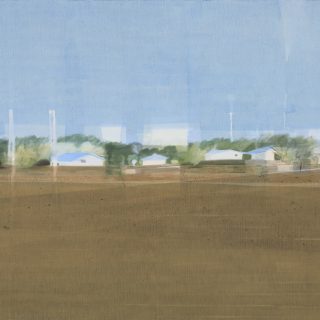

5. 積層する時間:この世界を描くこと(金沢21世紀美術館)

「時間の重なり」から世界の様相を考える

気候変動や大気汚染等による環境問題、複数の地域で今なお続く紛争や戦争、貧困や経済格差、人種差別、性的マイノリティの権利、移民・難民問題、新しい感染症の伝播など、今日、私たちは多くの深刻な問題と直面している。一方で、この数百年という時間をかけて科学技術の進歩から社会的・文化的な発展まで、より良い未来のための土台を築いてきた。本展では、国内外16人のアーティストによる作品を通して過去の歴史や記憶、現在という時間、あるいは未確定な未来についてなど様々な「時間」に思いを巡らせ、膨大な時間の重なりにより存在する世界の様相を捉える。また、「描くこと」をもうひとつのテーマとしており、アーティストそれぞれの問題意識や関心から複数の積層した時間が描き出された作品を紹介する。

出展作家は、淺井裕介、サム・フォールズ、藤倉麻子、今津景、風間サチコ、ウィリアム・ケントリッジ、アンゼルム・キーファー、近藤亜樹、松﨑友哉、西村有、ゲルハルト・リヒター、チトラ・サスミタ、ヴィルヘルム・サスナル、杜珮詩(ドゥ・ペイシー)、リュック・タイマンス、ユアサエボシ。交流ゾーンには淺井裕介の新作壁画も設置され、能登半島で採取した様々な色の土地を使って、地元のボランティアと一緒に描かれた作品が展示される。なお、同館ではジャネット・カーディフの代表的な音によるインスタレーション《40声のモテット》が原美術館ARCに続いて巡回展示される(9月15日まで)。

積層する時間:この世界を描くこと

会期:4月29日(火)~9月28日(日)

場所:金沢21世紀美術館(石川県金沢市広坂1-2-1)

時間:10:00~18:00(金土は20:00まで、観覧券販売は30分前まで)

休場日:月曜(7月21日、8月11日、9月15日を除く)7月22日、8月12日、9月16日