若手女性アーティストによる女性具象絵画をめぐる考察──アートは美を再定義できるのか

今秋ニューヨークのギャラリーでは、女性アーティストが描く女性の具象画が数多く発表された。そこに見られる女性性の捉え方や美しさをめぐる葛藤、フェミニスト的視点などについて考察する。

「美とは一種の力である」

1975年にスーザン・ソンタグは、ある寄稿でこう主張した。しかし、そこには厳しい但し書きも付けられている。

「それは行動する力ではなく惹きつける力であり、自らを無効にする力だ」

つまり、美は見る者の目に宿るゆえに、与えられも奪われもする「力」だというのだ。さらにソンタグはこう詳述している。ショッピングや身繕い、ダイエット、老いを隠す努力など、美しさを保つには大変な労力がいる。それゆえに美は、人を自由にするどころか、むしろ無限ループの中に押し込めてしまうのだと。

この秋、ニューヨークでギャラリーを巡っているあいだ中、ソンタグのこの指摘が頭の中から離れなかった。「フェミニスト的具象絵画の秋(Feminist Figuration Fall)」とでも呼びたくなるほど、多くのギャラリーが女性画家による女性の絵を展示していたからだ。そんな中、ふとこんな疑問が湧いた。人々の関心や注目を集める力が通貨のような価値を持ち、それを稼ぐため、つまりアルゴリズムを制するための最も確実な手段が「美しい女性の画像」を使うことである現代において、ソンタグの主張はかつてと異なる受け止められ方をするのだろうか。

「美は力なのか? もしそうなら、どのような?」という議論は、フェミニスト・アートの黎明期から絶えず繰り返されてきた。1970年代、キャロリー・シュニーマンやハンナ・ウィルケといったアーティストたちは、パフォーマンスや写真作品に自身のヌードを取り入れたことで少なからぬフェミニスト評論家から批判された。たとえば、マルチメディア・アーティストのジュディス・バリーや作家のサンディ・フリッターマン=ルイスは、シュニーマンらの作品は、「それが覆そうとしている状況を結局は強化してしまう」と記している。

それからの半世紀で女性が置かれた状況は大きく改善し、私のようなミレニアル世代の多くはこうした批判を安易すぎると考えるようになった。そこにはまた別の種類の女性蔑視が潜んでいるし、性にオープンな姿勢とフェミニズムの間に横たわる複雑な関係の典型のような批判だからだ。今の画家たちは概ね、女性は好きなように行動し、好きな題材を描くべきだと考えているようだ。そこに共通するのは、女性による女性自身の視点で表現された作品であれば、美しい女性の絵であれセクシャルな女性の絵であれ、批判の対象にはならないどころかフェミニスト的とさえ言えるという考え方だろう。

しかしこの立場は、フェミニズムを倫理や美学ではなく、アイデンティティの問題に矮小化し、作品よりも作家自身に焦点を当てているとも言える。そして、この秋に発表された女性による女性の絵画は多種多様だが、全体を見渡すと、作品の形式と内容は不可分なものであることが繰り返し証明されている。すなわち、伝統的な女性らしさが強調されている作品は、形式的にも保守的である傾向が一貫して見られるのだ。

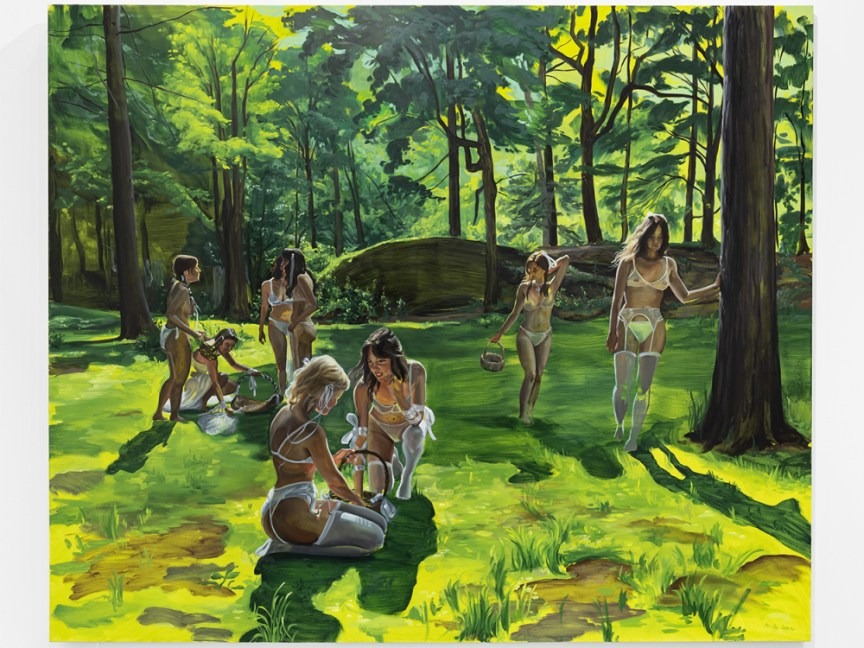

古典的絵画と高級品広告を合わせたような作品の問題点

アーモリー・ショーのディミン・ギャラリーのブースに作品が展示されていたエミリー・コーンが緩やかなタッチで描くのは、妖精のような白人女性たちだ。トップレスか下着姿の彼女たちは、黄金色の光を浴びながら森の中でくつろいでいる。コーン自身がインタビュー誌で説明したところによると、彼女がこのような絵を描く理由の1つは、こうした情景を好む感性を恥ずべきものだと批判するであろうフェミニズムに反論することだそうだ。もっともな主張かもしれないが、ありがちなファンタジーを題材とし、形式的な革新性もないこの作品は、主題の上でも様式の上でも単なるパスティーシュ(既存作品の模倣・寄せ集め)に過ぎない。

男性目線が優位だった美術史における紋切り型の表現を女性作家が取り入れるとき、盛んに使われるのが、「(女性像を女性目線で)取り戻す」という言葉だ。アンナ・ワヤントの作品にも──深い意味もなく頻繁に──この言葉が使われてきたが、彼女の場合は「反すうする」という表現の方が適切な気がする。ワヤントが描くのは、磁器のような完璧な肌を持つベビーフェイスの女性たちで、プッシュアップブラにタートルネックセーターとプリーツスカート、それに真珠のアクセサリーやリボンをつけた「アッパー・イースト・サイド風(お嬢様風)」としか表現できない格好をしている。

「ゴーイング・メンタル」というポッドキャストにゲスト出演したワヤントは、「ピカソやゴーギャンのような作家たちを検閲することに反対」だと述べ、最も影響を受けた画家としてバルテュスやジョン・カリンの名を挙げている。これは何とも興味深い面々だ。程度の差こそあれ4人全員が、年端のいかない少女をフェティッシュの対象にしたと批判されているのだから。しかし、そんな批判などお構いなしに、ワヤントは彼らの手法を取り入れる。幼さにエロティシズムを見出す感性が滲み出たその作品には、何の皮肉も込められていない。そして、人形のような少女や少女のような人形を描いている彼女は、9月のニューヨーク・ファッションウィークで、デザイナーのマーク・ジェイコブスとコラボした実物大のドールハウスを披露した。

ワヤントが注目されたきっかけがインスタグラムだったのは象徴的だ。彼女の作品の多くは、古典的な絵画とラグジュアリーブランドの広告を掛け合わせたような感じがする。唯一の工夫は、時折見られるアンバランスだったり唐突だったりする奇妙なトリミングくらいだろう。たとえば、《Bum(お尻)》(2020)という作品では、女学生風のプリーツスカートからお尻が覗く下半身が描かれ、上半身はフレームの外にはみ出している。

若く美しい女性の画像で人の注意を引くのはたやすい。そのことは、画家だけでなく、アートディーラーも、広告主も、アルゴリズムも知っている。コーンやワヤントのようなアーティストが女性を見ることの快楽を題材にしているのは、それ自体としては問題だと思わない。そんな批判はあまりに清教徒的で、性的に潔癖すぎる。問題なのは、技巧的には優れているとしても独創性に欠けるその作品が、「見られるべき対象としての女性の魅力」のみに偏っていること、そしてそれが誘発する「見る」行為の性質があまりに単純なものであることだ。

真っ白なカンバス──文字通りあらゆる可能性が開けているところ──を前にして、なぜ同じようなものを繰り返し描くことに固執するのだろう? それこそ保守主義の定義そのものではないか。少なくとも、ナッシュ・グリンの描く女性像には捻りが加えられている。たとえば2020年の自画像で、グリンはゴッホ風の風景の中で誘うようにこちらを見るヌードの自分を描いているが、あえて陳腐な比喩表現をこれでもかと取り入れて、それを笑いへ転化した。さらに興味深いのは、分かりやすい魅力がありながらも見る者に挑戦を仕掛けるアーティストたちだ。最も優れたフェミニスト的具象表現は、美しさに厳しい目を向けるより、むしろ美しさを撹乱する。それが笑いを誘い、野生に帰り、自由になるまで。

とはいえ、美術史の負の遺産を振り払うのは、不可能ではないにせよ困難だ。カンバスが本当に真っ白であることはなく、いつでも過去から受け継がれたイメージや慣習に染まっている。しかも、それらが女性に優しいものであることはほとんどなかった。芸術表現においてだけでなく、現実世界でもそうだ。画面の外でも、若い女性が真に望んでいるものと、家父長制によって彼女に刷り込まれた欲望を選り分けるのは難しい。こうした緊張をアートが完全に解決することはおそらくないと思うが、澱みの中をひたむきに進もうとする傑出した作品はたくさんある。

具象画でフェミニスト的世界を提示するアーティストたち

ワヤントとコーンの絵は、アート市場の鼻先にぶら下がった食欲をそそるブドウのような、いかにも売らんかなの作品だと切り捨てたくなる人もいるだろう。しかし、大手ギャラリーに所属する売れっ子の若手の中には、具象表現を通じて説得力のあるフェミニスト的な世界を作り出しているアーティストもいる。

デイヴィッド・ツヴィルナーで開かれたサーシャ・ゴードンの個展に並んだ彼女の自画像は、見る者を魅了しながら、同時に強い拒絶感を抱かせる。《Husbandry Heaven(畜産業の楽園)》(2025)では、セルライトや妊娠線が見える彼女の肌が不気味な緑色を帯びた光を放ち、長い髪の一本一本が丁寧に描写されている。低めの黒いヒールだけを履いた裸のゴードンは、マネの《オランピア》を模倣しながらも、それに異を唱えているようだ。

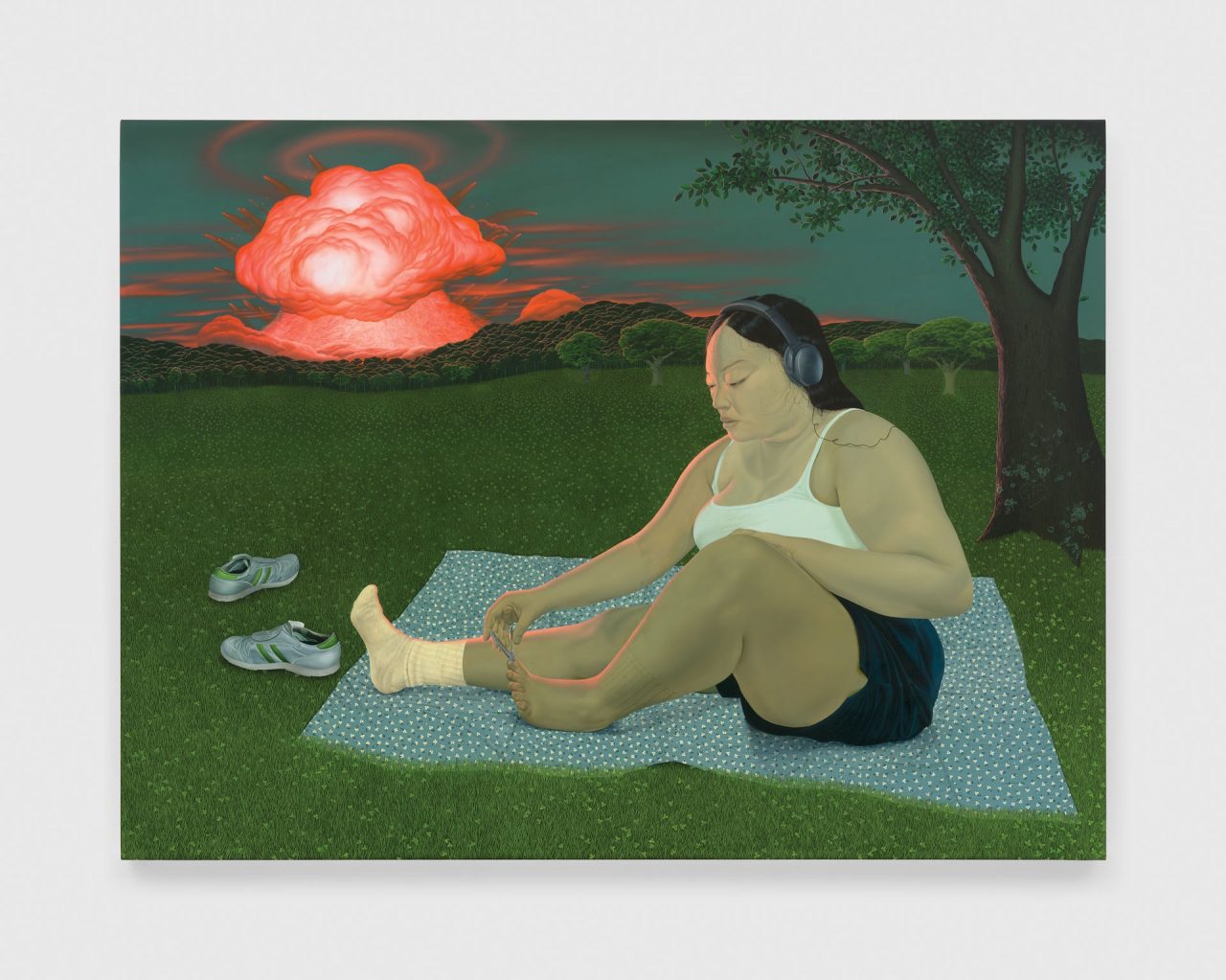

《It Was Still Far Away(まだ遠くにあった)》(2024)の中で爪を切っているゴードンは、核爆発のオレンジ色の光が優しく顔に降り注いでいるにもかかわらず、ノイズキャンセリングヘッドホンを着けているので遠くのキノコ雲に気づいていない。また、この絵の隣の壁に掛けられた《Trance(トランス)》(2025)で、彼女は気味の悪い半透明の欠片をつまんで口に入れようとしている。隣の絵を見ていなければ、それが切ったばかりの爪だとは気づかないだろう。鮮やかな色彩や印象的な顔、輝く瞳などが醸し出す美しさで人を惹きつけておいて、ゴードンはそんな第一印象を全部ひっくり返してしまうのだ。

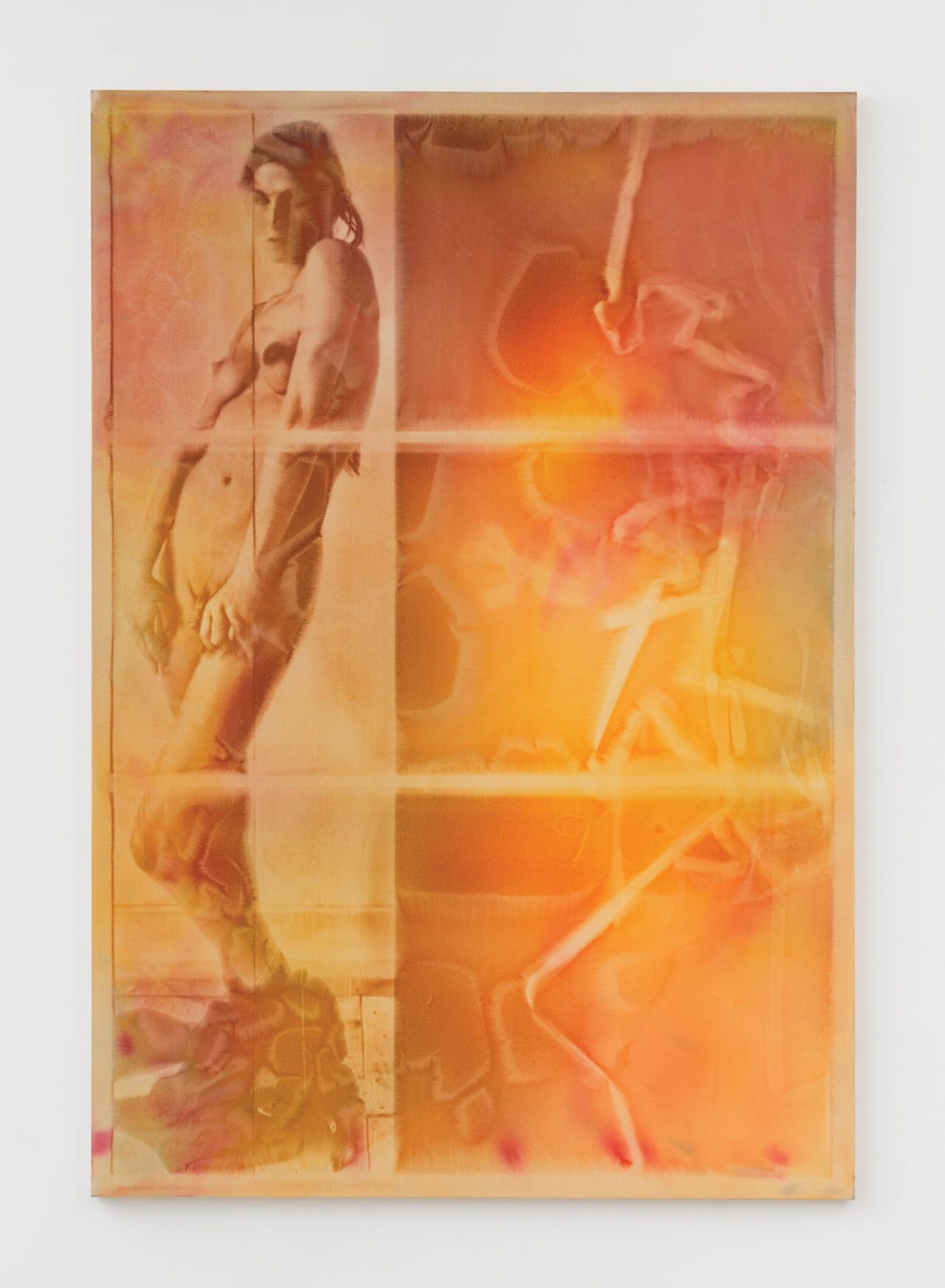

ライルズ&キングで開かれていたレン・ライト・パンの個展にも、第一印象を裏切るようなトリッキーさがあった。主に並んでいたのはヌードのセルフポートレートで、インクが滲んだような写真の転写画像では、そこに何があるのか見えそうで見えない。最も素晴らしい《studio (crimson)(スタジオ [深紅] )》(2025)という作品を最初に見た時は、巨大な赤い男根の絵かと思ったが、実はスツールに座る女性の姿だった。少し前かがみの彼女の身体が柔らかな曲線を描き、飛沫のような跡が髪を冠のように飾る。トランスジェンダーのライト・パンは、薄いグレーの絵の中でペニスのように見える自身の上半身だけを赤く染め、背景から浮き上がるように描写している。

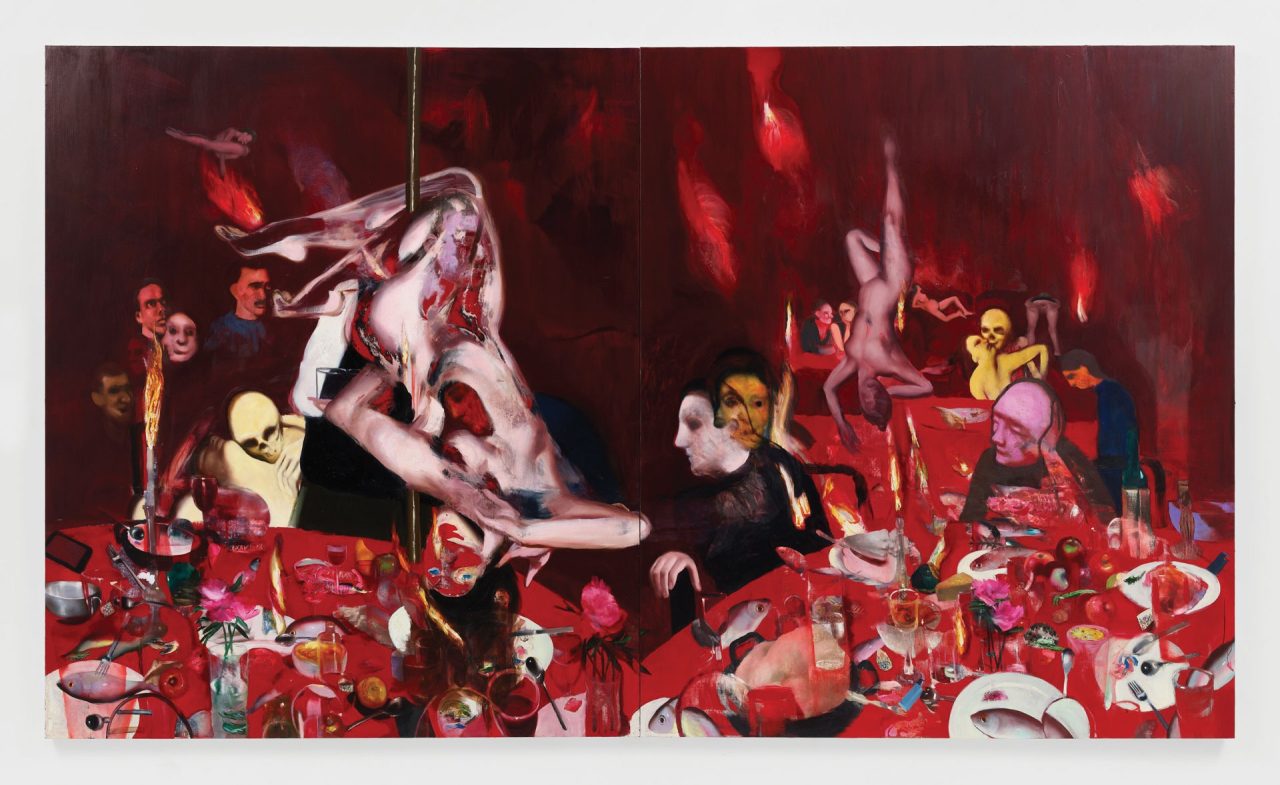

ハウザー&ワースで開催されたアンベラ・ウェルマンの個展で、ひときわ目を引く作品《People Loved and Unloved(愛される者と愛されざる者)》(2025)には、ストリッパーが登場する。ポールに逆さまにぶら下がった全裸のダンサーは、この絵の中で最も大きく描かれてはいるが、そこに焦点が当てられているわけではない。彼女の周りには食事をする人々がいて、ある者は何かに見入っているような、ある者は退屈そうな、またある者は死んだような表情を浮かべている。ムンク風のタッチで描かれた人々の間に混じっているのは、不気味な頭蓋骨たちだ。魚や果物が雑然と並べられた食卓は楽しげだが、後ろの方ではギョッとするような場面が展開している。横たわる裸の妊婦のそばに、尻を広げ肛門を見せつけている人物がいて、その近くでは骸骨が(無理もないが)不快そうな表情を浮かべる人物にキスをしようとしているのだ。

内容と同様に絵の形式も奔放で、鮮烈な赤がぼんやりした中間色と不協和音を奏でている。退廃と腐敗が立ち込めるこの作品は、ストリップクラブを題材にしたヴァニタス(人生の虚しさを寓意的に描いた静物画)と言える。ウェルマンの世界では、性と美は肉体を持つという不思議な体験の一側面に過ぎない。

「美しい女性」をめぐる葛藤をどう作品に昇華させるか

女性アーティストによる女性の絵を、女性一般の象徴や主張として解釈するのは不公平だし、退屈だ。カティア・サイブやルイーズ・ボネットなど多くの画家たちが私に話してくれたように、女性を描くのは必ずしも女性「について」何かを語るためではなく、単に自分が女性「である」からで、自分が知っているものを描いているだけなのだ。女性像は何かを「意味する」必要はないし、そうした意味性に対する期待には抵抗すべきだ。

一方で、フェミニズムの在り方についてのアンビバレントな思いを表現するアーティストもいる。その1人、サラ・クウィナーのカラフルでマキシマリスト的なインスタレーションでは、商品写真によくある表現方法が組み合わされている。最近52 ウォーカーで彼女が発表した映像作品《Baby Blue Benzo(ベビー・ブルー・ベンゾ)》(2024)では、世界一高価な車に乗ってくつろぐピンクのビキニ姿のモデルが、完璧なネイルの施された手で光沢のある車の表面を撫でている。

この作品にはまた、プレイボーイ誌のカバーガールとして一世を風靡した女優のパメラ・アンダーソンがカメオ出演する場面もある。一方でスウィナーのナレーションは、フランクフルト学派を引用しながら、魅惑的な広告に惹かれてしまう自身の矛盾した感情について語っている。だが、この作品の映像は、ナレーションがなければそれ自体が広告と見間違えそうなものだ。彼女の葛藤は確かに理解できるが、誘惑的な表象を再生産し、それに対して音声で懐疑を挟む手法に頼るより、そうした懐疑を視覚的に表現してほしかったと思う。

アルミン・レッシュのクロエ・ワイズの個展にも、同じようなアンビバレンスが感じられた。そこに並ぶのはわざとらしいほどのカラヴァッジョ風の絵で、シルクのように艶のある服を着た細身の可憐な少女たちが描かれている。非常に端正だが、布地を宝石のように輝かせ、肌をオレンジ色や緑色に染める不気味な光のせいで、奇妙さの薄膜に覆われているように見える絵だ。

絵の中に登場する人物は1人を除いて全て女性だが、ギャラリーのプレスリリースでも、ブルックリン・レール誌に掲載されたワイズのアーティストトークでも、世界に氾濫するファッション広告について言及されているだけで、女性という主題については何も語られていない。ワイズは、そうした環境が必然的に自身の絵画に影響を与えていることについて、「目から入力されたイメージが、手から出力されるのです」と語っている。

その葛藤は正直なものだ。結局のところ、美しい女性や物を好むのは人間のさがであり、それに対して過度に理論武装したり言い訳したりする必要はない。しかし、このような葛藤から生まれた作品が、世界を再構築する代わりに、世界をそのまま描き写している場合がほとんどなのは残念だ。個人的には、ワイズがネットで見つけた写真をもとに描いた、縛られて猿ぐつわを噛まされたフットボール選手たちの絵や、グロテスクなエビとシーザーズサラダのシャンデリアに惹かれる。だが、女性を描いた絵のほうをギャラリーが好むのには何の不思議もない。セックスは確かに売れるのだ。

美しさに対する懐疑は不誠実であるだけでなく、美しい人や物を浅薄さや虚栄と結びつける女性蔑視的なロジックに陥る危険性も孕んでいる。しかし、美の「産業」に関しては、特にアート界がラグジュアリーやライフスタイル業界と融合しつつある今、厳しく検証する必要がある。魅惑的な広告は確かに快楽をもたらすかもしれない。だが、「美」を約束する商品を売りつけるため、女性に不安を抱かせるような手法が取られている以上、害の方が大きい。

(あえて旧来の女性性を強調してみせる)「ホットガール・フェミニズム」は、美しい絵を描き、金を稼ぎ、成功せよ——ただし既存のシステムは壊さずに——という野心あふれるガールボス的ロジックの上に成り立っている。しかし、この戦いに勝ち続けることは不可能だ。なぜなら、セクシーな「ホットガール」であり続けるためには、ボトックスや最新のファッションに資金を投入し続けねばならないのだから。

伝説的アーティストのピッパ・ガーナーは、「もっと美しくなれるはずだけど、お金が尽きてしまった」と書かれたTシャツを着ていたことがある。美を再定義するのに使えるはずのアートを、なぜ無限ループに陥るために使うのだろう?(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews