ウ・ハンナはなぜ「怪物」を描くのか──韓国社会の規範から逸脱した女性へのまなざし

布を用いた大胆なインスタレーション作品で注目を集める韓国のアーティスト、ウ・ハンナは、女性の身体性、老い、母性といったテーマを通して、既存の価値観に問いを投げかける表現を続けてきた。2023年にはFrieze Artist Awardを受賞し、現代韓国を代表する作家として国内外から評価を受ける彼女は「怪物性」なるコンセプトから女性を捉えようとしている。

韓国を拠点とするウ・ハンナは、主に合成繊維のファブリックを用いたダイナミックな立体作品や絵画、壁画を通して表現を続けてきたアーティストだ。人間と非人間、老いと若さ、痛みと喜びなどの二分法を超えた世界を想像してきた彼女は近年、女性としての身体性や存在性を作品の中心的な主題に据えてもいる。

自身の腎臓に奇形を発見した体験から着想を得た《Bag with You》(2019)や、女性の乳房とコウモリのイメージを重ねた《Milk & Honey》(2023)、老いゆく身体の変化や女性の身体性を寓意的に表現した《The Great Ballroom》(2023)、女性性と花の象徴性を結びつけた《Bleeding》(2023)シリーズ、そして母性の概念を主題とした《Mama》(2023)──これらの作品群は、作家の個人的な視座に根ざしながらも、身体やジェンダーに関わる社会的な価値観や固定観念への鋭い問いかけとして機能している。

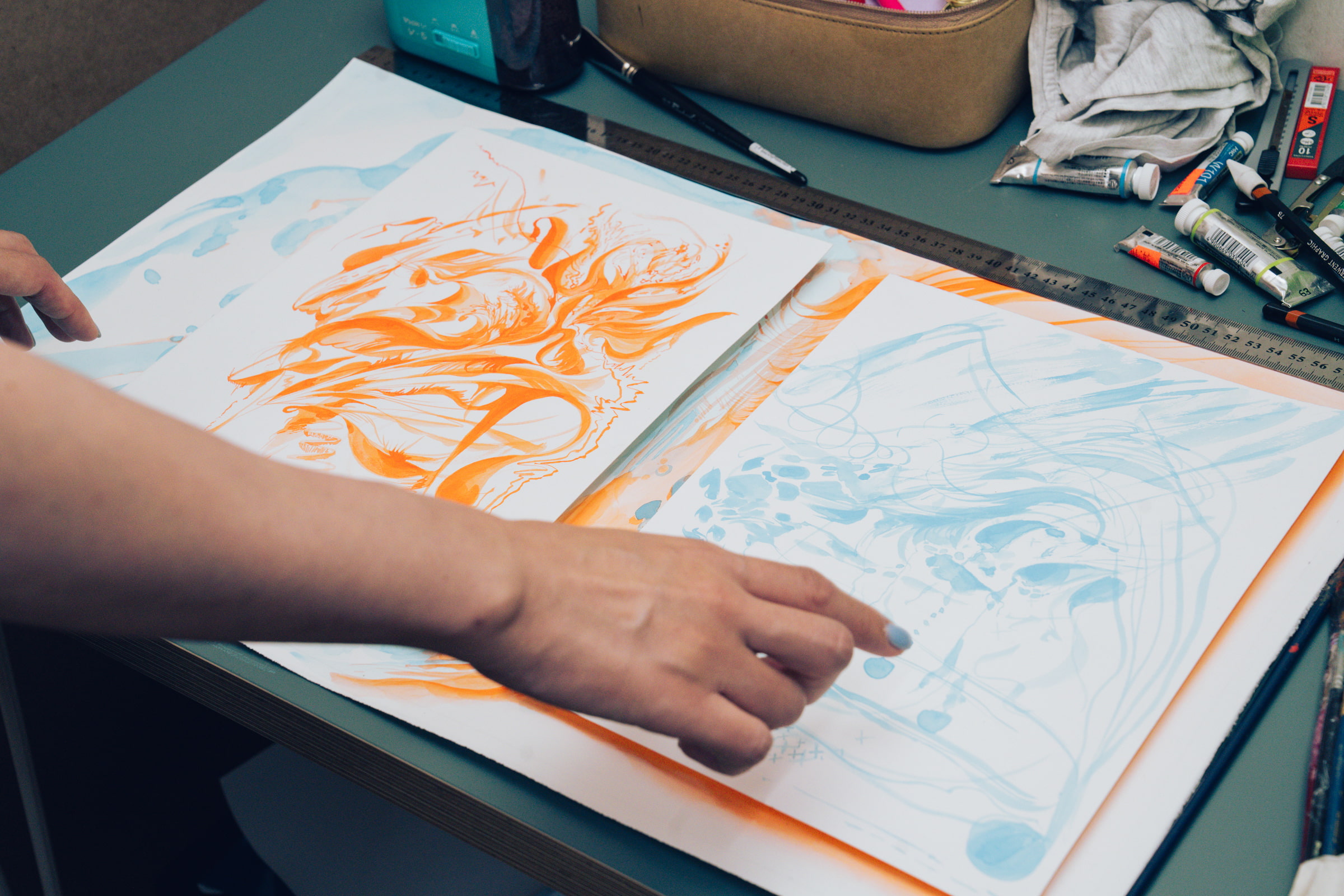

「私自身は、自分の作品をフェミニスト・アートだと言ったことはないんです」。ウ・ハンナはフェミニズムとの関わりをこう語る。韓国の社会背景、自身の妊娠や出産をめぐる価値観、変わりゆくアートシーン──こうした複層的な文脈のなかで、彼女は自分自身を取り巻く世界と向き合ってきた。現在開催中の個展のための新作が揃うソウル市内のアトリエを訪問し、これまでの歩みとこれからの展望について尋ねた。

フェミニスト・アートだと思われたくなかった

──ハンナさんの作品は、身体性や母性などのテーマを扱いながら、既存の解釈とは異なる視点を提示するアプローチが印象的です。作品制作において、どのくらいフェミニズムを意識してきたのでしょうか?

いまはあまり意識していません。私は、いつも個人的なストーリーから作品制作を始めるんです。学生時代からパーソナルな感情や好奇心を大事にしていたので、韓国社会で女性として感じた違和感や寂しさ、怒りといった感情が表現に多く表れています。ですから必然的にフェミニスト・アートだとも言えるのですが、「フェミニズム的」な作品と捉えられることが葛藤だった時期もありました。大学3年のとき、ファブリックを使って怪物の立体作品をつくったのですが、誰もが手工芸や女性性などの視点に注目するんですよね。でも、そこに最も関心があったわけではなかった。

加えて当時はロングヘアでヴィンテージのワンピースが好きな、社会から要請されるような「女性らしさ」を感じさせるルックスでした。そんな人がファブリックで怪物をつくると、より一層「フェミニズム作品だ」と解釈される。そんなステレオタイプを避けたくて、あえて縫製のような手仕事から離れた時期もありました。

──フェミニスト・アートに位置づけられることに抵抗があったんですね。

フェミニズムというラベリングが作家のアイデンティティとなると、自分の素直な実感から生まれたテーマがむしろ制限されてしまう気がしたんです。いま振り返れば、それも結局は他人の視線を過度に意識した結果だったんですが、誰かのニーズや評価のために作品をつくっているわけではない。そう気づいたとき、自分が納得できるタイミングで本来やりたかったことに素直に向き合えるようになりました。たとえば感情の起伏が激しいとか、自分の周りに漂う不安感を無視できないとか、実際に20代、30代と年を重ねるにつれて、私が身体的に弱い存在であり、どう克服すべきかが作品のテーマへと自然に繋がりました。

そのうちのひとつが母性についての問いです。母性というもの──「母になれるだろうか」「母にならない自信があるか」「母をどのように思うか」「どのような母になるだろうか」──このような自分の率直な逡巡を、妊娠可能性のある女性として表現するようになりました。

──フェミニスト・アートや同世代の女性アーティストの表現から影響は受けませんでしたか?

私はアートそのものが好きというより、自己表現が好きな学生でした。なので、アーティストとして本格的に活動するなかで、ほかの女性アーティストの作品もよく見るようになりました。たとえば同時代のアーティストであるローレ・プロヴォーは、好きな作家のひとりです。いま、私は布の立体作品をつくるアーティストだと認識されていますが、自分自身はインスタレーションのアーティストだと思っているんです。ローレもある空間を通して言葉にできない感覚を表現する方法がとても卓越していて、惹かれますね。もう少し概念的な共通点を感じる作家はキキ・スミス。そして最近改めてルイーズ・ブルジョアやジョージア・オキーフの作品に接したとき、女性としての成熟、老いについて、若い時とは違って感じられるようになりました。

「N番部屋事件」が生んだ転機

──これまで特に大きな転機となった展示や作品があれば教えてください。

2020年、Insa Art Space[編注:2025年6月に閉館]というオルタナティブスペースで行った『SUPER HERO』という三人展ですね。当時、新型コロナウィルスによる困難や孤立感が広がるなかで、韓国ではN番部屋事件[編注:テレグラム上の「N番部屋」と呼ばれるチャットルームで、未成年者を含む女性に対する性的搾取映像が有料で共有されていた大規模なデジタル性犯罪事件。韓国社会に大きな衝撃を与え、フェミニズム運動の転換点ともなった]が起こったんです。

ニュースを追いながら本当に腹が立って。社会現象にあまりにも憤ったのはその時が初めてで、怒りが体からずっと抜けなかったんです。どこにぶつければいいか分からない感情が、この状況を反転して見られないか、むしろ被害者の未成年を含む女性が「英雄(ヒーロー)」であったなら、という発想につながりました。その背景には、なぜ物語のヒーローは常に男性なのかという疑問もありました。

英雄とは一体何だろうか。彼女たちがヒーローとして舞台に上がるとき、そもそも脚光を浴びたいと思っていただろうか。一方ではたやすくヴィランにもなりうるなかで、望まない力をもつマイノリティについて深く考えるようになりました。

──展示では、ワンフロアを使ったインスタレーションを披露されたそうですね。

若者が集まって、破天荒なパジャマパーティーを開くというコンセプトのもとに、床にカーペットを敷き、装飾を施し、子どもの頃に遊んでいたように布団を山型にセットしました。 私にとっては筆と絵の具が遊び道具だったので、そこにはペイントも加え、サウンドアーティストとともに明るい音楽も制作しました。若者本人の姿はありませんが、そこで遊んでいた痕跡が立ち上がるようなインスタレーションをつくったんです。それは同時に、以前には存在していた明るく爆発するような感覚やエネルギー、日常の喜びを失わせたトラウマについて考える試みでもあります。

この展示を経験してから「私はこういう話をもっとするべきだ」と率直に思いました。既存の単一的なフェミニズムの言語に捉われるのではなく、より自分にとってしっくりくるような形で。私自身はSNSなどでよく発言するタイプではありませんが、アートによって怒りを別のエネルギーに変換し発散できるのだと、ある意味では自分自身を信じるようになれた。深い胸の内を表現する勇気が生まれて、女性性についても、この時からより積極的に語れるようになりました。

良い母になれなくても大丈夫

──ハンナさんの作品にしばしば登場する身体というテーマは女性性とも深くつながっています。ハンナさんは身体をどのようなものとして捉えられていますか?

身体とは物理的なものですよね。その中で精神や形而上学的な感覚が区分されますが、これらは本来分離できないんです。身体は自我を現世に存在させる、ある器や壺のようなもので、これが世界に転がっている。ひびが入れば、その隙間から漏れるべきでないガスがこぼれるうちに問題が生じたりもして、それが精神病的な問題に発展もする。感情そのものも、身体的な脳内のホルモンの作用といえます。たとえば中枢神経系の不調で腸の調子が悪化すれば、それが脳に影響を及ぼし、さらに気分が悪くなって……とつながっていますよね。身体と精神を完全に分離できるという人間の二分法的な錯覚に関心があって、身体性を問い続けているんです。

──2023年以降は、特に《Milk & Honey》をはじめ、身体、母性や出産をめぐるテーマが色濃く作品に表れています。とくに出産は、2024年に合計特殊出生率がアジアでもっとも低い0.75を記録した韓国において社会問題ともつながっていますね。

正直に言うと、私はずっと出産をとても恐れていたんです。韓国社会では、出産に対して多くの社会的な圧力がありますから。妊娠によって、少なくとも1年は仕事をやめて、遠くから物事を眺めるしかない立場になりますよね。それに耐えられるのかどうか、ずっと不安でした。仕事を手放すと、ウ・ハンナという人が全部消えてしまうのではないかという感覚。それまで重ねてきたものも、一度ストップしなければならない。

韓国社会はご存じの通り、とても急激に変化しています。常に自分が「ここにいます」と主張しなければ、存在感が薄れてしまう。たとえ実際にはそうでなくても、そうかもしれない可能性を感じながら生きてきました。でもいまは、むしろ少し出産をしてみたいという気持ちが湧いてきているんです。明確な計画があるわけではありませんが、以前と考えが変わってきました。

──それはなぜですか?

理由はいろいろあるんですが、まず制作作業だけに終始する人生が嫌になりました。制作にあまりにも没頭し、自分自身をケアできていなくて。夫もアーティストなので、ふたりとも人生のすべての軸が創作にあるんですね。でも、もし私たちに守るべき家族である子どもがいたら、制作とも相互補完的に作用しあえたり、もう少しいいバランスを見つけられるのではないかと。

それはある意味では幻想かもしれません。こういう話をすると、「君は何も知らない」と言う人も多くて。でも、何ごとも「知らないからやってみる」側面があるじゃないですか。その責任は自分で負う。何かを恐れたり、競争だけに焦点を合わせた人生というのは、やっぱりみんなにとって辛いものですよね。そう考えるうちに、最近は出産に対して積極的に向き合おうという気持ちが湧いてきました。言い換えると、「母になる自信」というよりは「良い母になれなくても大丈夫という自信」が生まれたんです。100%完璧である必要はなく、この経験が作品として昇華できるならば過程そのものに十分な価値があると思えるようになりました。

変わりゆく韓国アートシーンの評価軸

──韓国のアートシーンについてもお聞きしてみたいです。女性アーティストとして継続的に活動を続けるなかで、アートシーンの変化を感じることはありますか?

はい、大きく感じますね。私は在学中も、そして卒業してからもしばらくのあいだ、活躍の場があまりありませんでした。多くの公募展や財団支援金に申請しても、最終的にはほとんど落ちてしまうんです。決定権を握る人々の席に、私の作品を理解する人もいませんでしたし、ときには「君はいつまでこんな日記帳みたいな作品ばかりつくるつもりなのか」「もう大人じゃないか、少女のような表現はやめろ」と酷いことを言われることもありました。特に大学の男性教授陣からは社会的に要請されるような女性像に基づいて作品を捉えられることが多く、丁寧に意図を説明しなければいけなかったんです。いま振り返るとそれが教育とは思えませんが、当時は自分が力不足であり、もう少し成熟しなければならないと感じていました。

──そこからどんなふうにアートシーンが変わってきているのでしょうか。

具体的にいつからというのは難しいのですが……ある時期から、企画者やキュレーター、賞の審査員、教授など権限のある立場に女性や作品の背景をきちんと理解してくれる人が増えていきました。従来の固定観念や女性像、アーティスト像に縛られないような作品が増えていったからなのかもしれません。そういった変化の積み重ねが、シーンを少しずつ動かしていったのではないかと。考えてみると、アートシーンに限らず、子どもの頃は女性が主人公の韓国ドラマなんてほとんどありませんでした。いまではむしろ女性を中心に描く作品が多いですよね。社会そのものが変わってきているのだと思います。

──Frieze Seoulのような国際的なアートフェアが始まったことも大きな出来事ですよね。実際に2023年にFrieze Artist Awardを受賞された経験も含め、そうしたグローバル的な変化はどう感じていますか?

フリーズがソウルで開催されるようになり、韓国と国外の橋渡しとなった点はありますね。私自身フリーズがなければ縁のなかったギャラリーと会えて、一緒にマイアミやニューヨーク、香港のバーゼルなどに継続して臨む機会を得たり、身近な人も出展したギャラリーと仕事をするようになったり。そのチャレンジの過程でアーティストとして露出が増え、キャリアの幅も広がりました。また、元々孤立的だったアートシーンの風通しを少し良くしてくれた側面もあります。韓国の市場は非常に狭く、分断されていたので。ギャラリーがどういう存在なのか、何をするところなのかを知らない作家が本当に多かった。取引という概念がなく、ただ一方的に搾取されてしまうような構造も根強くありました。

資本主義社会の中では、市場がなければ作家としての生存は難しく、その構造を受け入れる作業が必要でもあります。葛藤もありますが、マーケットを受容しながらも自分自身を見失わず、むしろ開拓、挑戦していく姿勢が大事だと考えています。

「怪物」として描かれてきた女性たち

──今年はフリーズ・ソウルに合わせて、8月27日〜9月27日にG Galleryで新作を発表されますね。この展示のコンセプトについて教えてください。

今回の個人展のタイトルは『POOMSAE』です。POOMSAE(プムセ)というのは、テコンドーにおける一連の攻撃と防御の動作を組み合わせた演武の型を意味していて、先にも述べた「身体と精神は分離できない」という思想から発展した作品になります。たとえば、人が強いストレスを受けたり、逆にとても嬉しくなったり、あるいは深く悲しみに沈んだりしたとき、それらは直接的に身体の外見の変化としては表れないかもしれません。でも、内面の身体感覚が確かに変わりますよね。

ある刺激を受けて、身体が変異する感覚。毒を含んで色が変わったり、もともと2本だった腕が8本になったり、何かを守るために髪の毛が異常に増えたり。外界からの影響によって、原型とは異なるかたちへと変容していく。今回は、そういったさまざまな姿をした「怪物」である生命体を、布の立体作品のインスタレーションとして見せたいんです。それぞれが異なるサイズや色、質感をもっていて、独自の型(プムセ)とともに存在しているような空間になると思います。

──「怪物性」はハンナさんの作品によく登場するキーワードでもありますね

はい、怪物性というのは、ある意味で「普通」という規範から外れた存在ですよね。そしてその概念は女性ともつながっているものだとも思います。最近読んだバーバラ・クリードの『The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis』(1993)という本のなかで、『エイリアン』(1987)をはじめハリウッド映画に出てくる怪物のほとんどが女性の身体や母体と関係していると指摘されていたのですが、こうした、女性を一種の怪物として見る行為には納得感もありました。女性の身体がもつ力、生産そのものに対する根源的な恐怖があるから、話者である男性が恐怖や畏敬の念、理解のできなさや魅力を抱えながら、女性を客体化するのだと。そうした感情が、私の作品においても女性と身体というテーマに投影されつづけてきました。

そしてもうひとつ、私の頭にあったのは「미친년(ミッチンニョン/ヤバい女)」の存在です。これはもともと人を強く罵る言葉で、女性を貶める意味があります。ただ実際の会話では、シーンに応じてニュアンスが異なることもあって、あえて大胆に一線を越える人や自信をもって突き進む人、優れた人に対して、感嘆と賞賛を込めて形容するときに使われることもあります[*1]。

だからといって差別的なニュアンスが消えるわけではありませんが、私は「ミッチンニョン」が既存の秩序を越える存在や態度を示しうる、多層的な存在だと考えているんです。社会を逸脱した存在に、私はある種の「怪物性」を重ねていますし、惹かれてもいます。彼女たちは社会的に認められない立場であるからこそ、飛び抜けた攻撃性を必要とする脆弱な存在とも言える。日本のコギャルのような異質性も近いかもしれませんが、社会が見ないふりをするほど、より過激に自己主張するしかない。もっと変に、もっとオーバーに。

そして私自身のなかにも、社会規範から逸脱してしまうような部分がある。自分のなかのおかしな部分をひとつずつ取り出しながら、作品へと昇華させている実感もあります。常に念頭にあるのは、烏合の衆のように、どこか逸脱した人々が集まって暮らすユートピアなんです。今回の展示も、そういったイメージを反映するものになっていくと思います。

*1: 写真家のパク・ヨンソクが1999年から《Mad Women Project》と題し、「ミッチンニョン」という言葉を使いながら家父長制に抵抗する存在として女性を描くシリーズを発表するなど、アートの文脈においても言及される機会はある。

ウ・ハンナ|1988年生まれ、アーティスト。韓国芸術総合学校(Korea National University of Arts)美術院造形芸術科にて学士号・修士号(BFA・MFA)を取得。これまでFrieze No.9 Cork Street(London, 2023)、G Gallery(2023)、ソンウンアートキューブ(2020)などで個展、アルコ美術館、ソウル市立北ソウル美術館などの団体展に参加した。2023年にはFrieze Artist Awardを受賞。DOOSAN International Residencyプログラムを通じて、2025年4〜6月にはニューヨークの ISCPレジデンシーに滞在した。2025年8月27日から9月27日までソウルのG Galleryにて新作個展『POOMSAE』を開催。

Text: Ruka Kiyama Edit & Photo: Shunta Ishigami