ポーランドの湖底から約1000年前の槍穂を発見。11世紀の戦闘中に水中に沈んだ可能性

ニコラウス・コペルニクス大学水中考古学センターの調査チームは、2025年にポーランドのレドニツァ湖で行った調査で、10世紀後半から11世紀初頭に鋳造された4本の槍穂を発見したと発表した。その中には、王侯貴族が使用したと思われる見事な細工のものもあった。

ニコラウス・コペルニクス大学水中考古学センターのチームがポーランドのレドニツァ湖で調査した結果、10世紀後半から11世紀初頭に作られた4本の槍穂が発見されたとLIVE SCIENCEが伝えた。

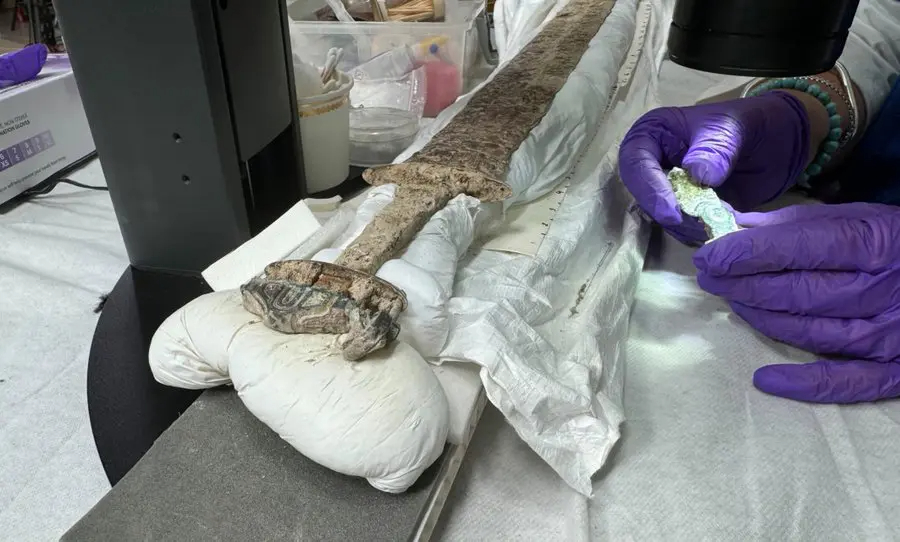

4本の槍穂のうち1本は、金、銀、青銅など貴重な金属によるめっきが施され、渦巻きやトリスケリオン模様(連結した幾何学的デザイン)などの複雑で精巧な装飾が彫られていた。そのことから調査チームは、この槍穂は王侯貴族が所持しており、戦闘で使用するというよりも、権力の象徴や高貴な戦士の記章、あるいは儀式用の物品として使われていた可能性があると声明で述べた。

調査チームを驚かせたのは、2本目の槍穂は小型ではあるが、トネリコ材で作られた長さ約2メートルの柄が付いたままであったこと。ニコラウス・コペルニクス大学の考古学教授で、同大学水中考古学センターの所長であるアンジェイ・ピディンは、「これは珍しいことです。レドニツァ湖から出土した槍のうち、このように保存状態の良い柄を持つものは2本しかありません。さらに、この武器の先端には鹿角が取り付けられており、これが唯一無二の遺物にしています」と評した。

3本目は、柳の葉の形をした「細身で繊細」なもので、中世初期のヨーロッパ全域で一般的な形状だった。一方で4本目は、軟らかい低炭素鋼と硬い高炭素鋼を繰り返し鍛造することで強固にする技法で作られており、当時の最高水準の鋳造技術が使われていたことが示されている。

レドニツァ湖は、中世の武器が沈む湖としてよく知られている。ニコラウス・コペルニクス大学水中考古学センターは40年間にわたって湖底を探査しており、声明によると、これまでにおよそ145本の斧、64本の槍穂、8本の剣が発見されている。

なぜこの湖に多くの武器が沈んでいるのかは議論の的となっている。1つの説は、1034年、ポーランド王ミェシュコ2世の死後に勃発した紛争に関連しているというものだ。記録によれば、チェコの王子ブレチスラフが当時ポーランドに侵攻し、中世時代の中心地であるグニェズノを陥落。そして中世ポーランド王国の首都ポズナンとオストルフ・レドニツキ城を略奪したという。調査チームは声明で、「見つかった武器の一部は、浮島と本土を結ぶ橋での戦闘中に、おそらくボート上から水中に落下した可能性があります」と説明する。

もう1つの説は、これらの武器が神々を鎮めるために捧げられた供物だったというものだ。約1000年前、ポーランドの人々はキリスト教に改宗しつつあったが、異教の慣習は中世の長い期間にわたって残り続けた。

チームは槍穂をマクロX線蛍光分析にかけて、その化学組成や、ひいてはそれらがどのように、どこで作られたかについて明らかにしようとしている。同時に湖の探査は引き続き行う予定だ。