教皇レオ14世が初の一般謁見演説でゴッホの《種をまく人》に言及。麦の穂の実りは「希望のメッセージ」

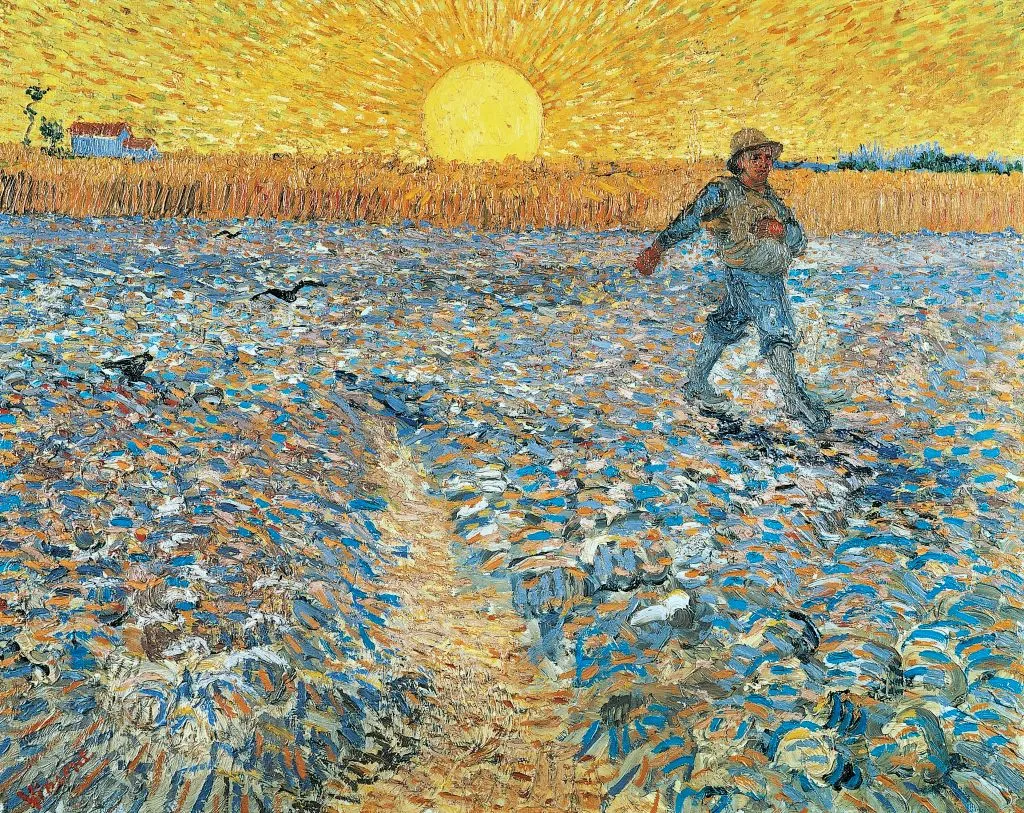

5月21日、新教皇レオ14世は初となる一般謁見演説をバチカンのサンピエトロ広場で行い、フィンセント・ファン・ゴッホの《種をまく人》(1888)に言及。種まきする人物の背後に実った穂が描かれている不思議な構図は、どういう形でも種は実を結ぶという希望のメッセージだと伝えた。

5月21日、教皇レオ14世は就任後初となる一般謁見演説をバチカンのサンピエトロ広場で行った。

レオ教皇は、まずイエス・キリストのたとえ話の1つ「種をまく人のたとえ」について語った。ある農夫が種を蒔きに行くが、道端に蒔いて鳥に食べられたり土が少なかったため芽が出ず、実を得ることが出来なかったが、耕された土地に種を蒔いたところ、何十倍もの実を結んだというストーリーだ。これを受けてイエスは、神の言葉を受け入れる姿勢によって、得られるものは異なると説いている。この話に着想を得て、ジャン=フランソワ・ミレーは《種をまく人》(1850)を描き、それに影響されてゴッホが《種をまく人》(1888)を描いたとされている。ゴッホの同作は、彼がよく描く麦畑と、種を蒔く農民の姿が素早い筆致で描き留められている。

この説話についてレオ教皇は、「神はみことばの種をあらゆる土壌に、つまり私たちのあらゆる状況に撒かれます。 私たちがそれを熱意を持って受け取ろうとも、表面的に受け取ろうとも、あるいは恐れを持って受け取ろうとも、神はある時点でその種が実を結ぶことを信じておられるのです」と説明した。

その後、レオ教皇はゴッホの《種をまく人》に言及。教皇は、「(同作で)印象的なのは、種をまく人の後ろにゴッホがすでに熟した穀物を描いていたことです」と指摘し、 これは、どういう形であっても種は実を結ぶという希望のイメージであると話した。

また、《種をまく人》の物語の中心は種をまく人物ではなく、ゴッホが地平線の大部分を占めるように大きく描いた太陽であるとも述べた。教皇は、「この絵は、たとえ神が時に遠くに、あるいは隠れているように見えたとしても、歴史を動かしているということを思い起こさせるものです」と締めくくった。

レオ14世は、今回の教皇就任に付随する業務として、世界で最も古く、最も有名な美術品を管理することになる。それらを所蔵するバチカン美術館はルネサンスやバロックの絵画や彫刻の宝庫であり、フランシス・ベーコン、マルク・シャガール、サルバドール・ダリ、パブロ・ピカソなどの近代美術作品や美術工芸品も見ることが出来る。それと同時に、バチカン宮殿内にある24の美術館の総称であるバチカン美術館では、システィーナ礼拝堂にあるミケランジェロの傑作壁画《最後の審判》(1536-1541)や、ヴァチカン宮殿のラファエロの間など、豊富な壁画・天井画のコレクションも擁している。

2024年、先の教皇フランシスコはローマ法王として初めてヴェネチア・ビエンナーレのバチカンパビリオンを訪れた。 フランシスコはヘリコプターで会場であるジュデッカ島の女子刑務所に降り立ち、キアラ・パリシとブルーノ・ラシーヌのキュレーションによる「私の目で」展を鑑賞。「世界はアーティストを必要としている」というメッセージを送った。

また、教皇フランシスコは歴史上初めて、バチカン博物館が先住民文明から譲り受けた植民地時代の遺物の返還についての対話を開始した。さらには、2世紀にわたってバチカン美術館が所蔵していたパルテノン神殿の彫刻の断片3点をギリシャに返還する指揮を執った。(翻訳:編集部)

from ARTnews