ナイル・ケティングが「TENNOZ ART WEEK」から問う、鑑賞者とアート作品の新しい関係性

パリを拠点に活動するアーティスト、ナイル・ケティングは、インスタレーションやパフォーマンスを軸にさまざまな作品を発表してきた。近年は渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンで映像作品を上映するほか、作品がポンピドゥー・センターに収蔵されるなど、その活動は広がりを見せている。9月11日から開催される「TENNOZ ART WEEK 2025」で新作の発表を予定している彼に、制作の背後にある「鑑賞者」への意識を尋ねた。

セノグラフィーの可能性に惹かれて

── ナイルさんはこれまで映像やサウンド、インスタレーションなど、さまざまな表現を組み合わせた作品を発表してきましたが、パフォーマンスの要素を取り入れられていることが特徴のひとつだと感じます。ナイルさんご自身も大学生のころからパフォーマンス作品に関わっていたと伺いました。

美大に入る前に勅使川原三郎さんの舞台を見る機会があって、パフォーミング・アーツに興味をもったんです。当時は美大受験のために予備校でアートを学んでいたものの、絵画や彫刻をつくることがうまく自分になじまなくて。そんなときに舞台作品に触れ、鑑賞者がきちんと時間を決めて作品に出会いに行き、演者がそのときのコンディションに応じて作品を提示していくような関係性がしっくりきたんですよね。身体表現に強い興味があったというより、映像や音楽などさまざまな表現を組み合わせながら 「シチュエーション」をつくっていく姿勢に共感したんです。

大学に入ってからは、さまざまなダンススタジオに出入りするようになり、 自分自身も演者として出演することもありました。卒業後にはドイツのダンスカンパニー、コンスタンツァ・マクラス&ドーキー・パークなどの作品に出演したこともあります。ただ、プロのダンサーになりたかったというより、ひとつだけではない表現方法の形を模索していたのかもしれません。

──パフォーマーとして作品に参加する機会もあるなかで、 ご自身の作品制作にも影響が生じるものなんでしょうか。

つくる側・つくられる側の関係性についてはかなり考えるようになりました。自分がディレクターからの指示で動くことによってライティングの位置や演出に変化が生じるように、パフォーマーとディレクターのコミュニケーションの場としてパフォーマンスを捉えるようになりました。舞台の世界は保守的な部分も多く残っていますし、ディレクターとパフォーマーの間には指揮する立場と従う立場がはっきりしていることも多いです。そのような環境に身を置いたからこそ、既存の制度やパワーバランスからどうやって逃れるか考える姿勢が培われていったような気がします。

──そんな姿勢は、ナイルさんがしばしば「セノグラフィー」について言及することとも関わっているように感じます。ナイルさんの作品では一般的な「舞台美術」よりももっと幅広いものとしてセノグラフィーが扱われていますよね。

私自身、パフォーマーをクローズアップして見るというより、場全体を俯瞰して傍観者としての視点を大事にしています。そうした視点から、舞台をコントロールするエージェント(媒介)やフレームとしてのセノグラフィーに惹かれるようになりました。

作品を通じてどんな世界を提示するのかを考えるうえで、セノグラフィーは必要不可欠なものだと思っています。単にパフォーマーの動きを際立たせたりすることよりも、その動きが演出とがぶつかりあってしまうような世界観に興味がありますし、そこにこそセノグラフィーの可能性があるんじゃないかと考えています。

ブルーノ・ラトゥールの『地球に降り立つ』を読んだとき、これはセノグラフィーの話だと思ったんですよね。この本は気候変動を単なる環境問題ではなく、地球上にあるすべてのネットワークを新たな視点で捉えたもので、大気や海洋、土壌、動植物など、人間以外の「アクター」の声の重要性を説いています。これまで人間は、自分たちが地球という舞台の主役となるアクターで、 自然環境のような要素はライティングや音響装置のように人間を際立たせるものだと捉えてきました。けれども、環境が変わり、多様なアクターが増えていくなかで、人間がどこに立てばいいのかわからなくなってきている。それはまさに、セノグラフィーを通じて考えられる問題だと感じました。

数十年後に作品の意味がわかってくる

──ナイルさんは作品を通じてさまざまなテーマを扱っており、なかにはエネルギーや災害、社会インフラなど、現代社会と密接につながるテーマも多く登場します。普段はどのように作品のテーマを決めるものなんでしょうか。

近年は社会課題や政治的な問題についてアーティストが発言を求められる機会が増えていると思うのですが、わたしは直接的に語ろうとするのではなく、自分なりのアプローチで考えるよう注意しています。たとえば災害について扱おうとするときも、災害そのものを語るより、災害に影響を受けた人々の生活や考えに想像力を向けたほうが、より多くの気づきを得ることができると思うんです。

自分のルーツを掘り下げていくようなアプローチではなく、日々の生活のなかで自分が出会ったものや考えたことなど、一見大した意味もないように思われるような日常的な体験からテーマを掘り下げ、作品をつくろうとしています。

たとえば2024年に発表した《Blossoms》という作品も、自分のInstagramが凍結されてアカウントをつくりなおした際、“サクラ”のようなフォロワーを販売する広告が流れてくるようになったことに着想を得て制作しはじめました。あるいは《Remain Calm》は災害をテーマにした作品ですが、わたしの視点からみた災害による社会変化を掘り下げるようにつくっていきました。

そんなふうに、わたしは自分自身の体験から作品をつくることが多いです。自分が感じ取れるのは、いまわたしにみえている世界だけですから、結果として同時代性を感じさせるようなものになっているのかもしれません。

──パフォーマンスのような作品では、鑑賞者の存在も無視できませんね。ナイルさんは鑑賞者や受け取り手とのインタラクションやコミュニケーションをどのように捉えていますか?

毎回、作品をつくるときは受け取り手の意味を考えています。作品のコンセプトやメッセージ性をそのまま伝えたいというより、受け取り手の人々が感じ取る世界を拡張するサポートを行うというか、世界の感じ方を暗示するような意識が強いかもしれません。感じ方を強制するというより、自分の作品への招待状を渡すような感覚というか。わたし自身も、作品と鑑賞者の関係性が揺れ動いていくような瞬間が面白いし、そこにこそある種の政治性が宿ると思っています。

──実際に展示を行う際も、鑑賞者からのフィードバックを意識されることも多いのでしょうか。

フィードバック自体は大切なものだと思いますが、発表してすぐにわかるものでもないと思っています。アーティストとして作品を発表するようになって10年ほど経ちますが、いまになってようやく初期につくっていた作品のフィードバックを受け取ることもありますし、数十年後など未来の人々も含めて、受け取り手に届ける意味を大切にしたいんですよね。

──以前、別のインタビューでご自身の活動を「プロダクションハウスというよりシンクタンク」と評されていたことともつながりそうです。

社会に答えを提示するようなプロダクトをつくることより、50年後など先の社会や未来を考えていくシンクタンクの方が、感覚としては近いかもしれません。

アーカイブは「タイムマシン」をつくること

──他方で、未来に残すことを考えるなら、インスタレーションやパフォーマンスのような作品は絵画や彫刻と比べてアーカイブされづらいものでもありますよね。

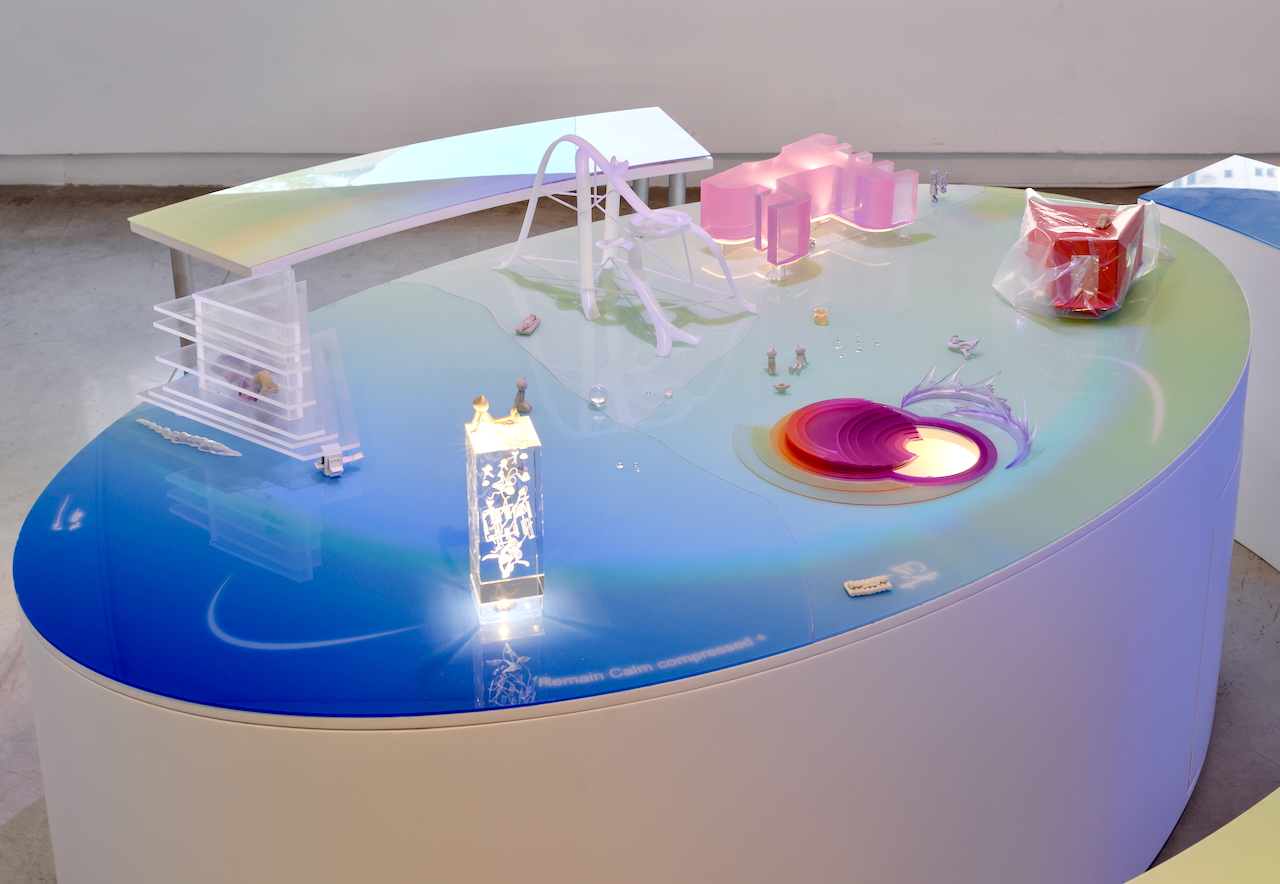

今年ポンピドゥー・センターに《Remain Calm – Compressed +》が収蔵されることになり、アーカイブ についても考えさせられました。未来から見て、この作品のインターフェイスやインスタレーションの指示書がどう受け取られるのか考えることは非常にエキサイティングでしたし、タイムマシ ンをつくっているような気持ちにもなりました。自分がいなくなってからのことを考えることがとても楽しかったんです。

わたし自身、過去の作品を調べたりするなかで、きちんと作品が残されているありがたさを感じることもありますし、作品を残すことで未来の誰かとつながれること、それが、アーティストとして得られる大きな喜びであり唯一の瞬間なのかもしれないとも思います。

──作品そのものの強度というより、鑑賞者や作品を受け取った方々との反応の強度を重視されているのでしょうか。

作品がもつ強度も、さまざまな指標がありますよね。資本主義的、商業的な価値もあれば、宗教的な意味もある。どれかひとつだけを選ぶわけではありませんし、自分にとってよいバランスとは何かを考えつづけています。その意味で、アーカイブについて考えたことは、新しい気付きを得るいいきっかけでもあったと思います。

──同時に、アーティストとして活動を続けるうえでは、経済的な価値を問われる機会もありそうです。

マーケットを否定するつもりはもちろんありません。一方で、わたし個人の問題として、経済的・商業的な価値ばかり意識してしまうと、自身の表現がつまらなくなってしまうように感じています。作品が単に自分のライフラインになってしまうと、わたしが思うアートとは別のものになってしまう。そもそもわたしがつくっているようなパフォーマンス作品って、いまっぽく言えば「コスパ」が悪いものですし、すぐに経済的なリターンを求めるのではなく、数十年後に経済的な意味が立ち現れる可能性も含めて価値について考えるようにしています。

だからこそ、制作を続けるうえで、自分に経済的な圧力がかからないよう注意しています。経済性を重視した作品を制作せざるを得ない状況を避けるために、アーティストという枠にとらわれないマネタリーフローは常に意識しています。もちろん、活動の規模が大きくなるとスタジオを構えてマネージャーやプロデューサーが制作を管理していくような活動形態もありますし、それもひとつのやり方だと思います。今のわたしの関心は、作品を量産してマーケットに乗せていく短期的な取り組みではなく、長期にわたって表現を探求していくことにあります。

鑑賞のあり方を問いなおすための儀式

──資本主義的なマーケットと一定の距離を保ちつつ、ナイルさんは近年コンサルティングファームやスタートアップなど、一般的にはビジネスの世界に属すると思われるような企業や機関ともコラボレーションを重ねているところが面白いですね。

わたしは頻繁にマーケットとの関わりを持つわけではないからこそ、別のアプローチで社会との関わり方を考えなければいけません。アーティストとして企業とコラボレーションを行うことで、個人ではできないことが実現される、つまり表現の可能性が広がることもあるかもしれない。さまざまなプロセスに飛び込みながら実験していきたいんです。

──近年は渋谷のスクランブル交差点で《Throbber》を上映するなど、作品発表の場が広がることで社会とのつながり方も変わっていきそうです。

作品にとって場所性は重要な素材なので、スクランブル交差点のように特殊な場所で発表した作品に限らず、展示を行うすべての場がサイトスペシフィックなものだと思っています。だからこそ、そこで出会った人々と作品を作り上げていくことを大切にしています。現地のパフォーマーとコラボレーションし、彼らの個性を作品に反映させていくことで、わたしの想像を超えるシチュエーションが生まれることがあります。この瞬間こそ、アーティスト活動を通じて得られる大きな充足のひとときです。

──今回「TENNOZ ART WEEK」で発表される新作も、この環境だからこそ成り立つような作品をつくられているそうですね。

2024年11月にリスボンで発表した《Blossoms》の新たなバージョンを発表します。前述の通り、この作品はもともと“サクラ”のようなInstagramの偽フォロワーがインスピレーションとなっていますが、その背景には、美術館を訪れるなかで鑑賞体験の変化を強く意識させられる場面が増えている、という私自身の実感があります。

たとえば上海の美術館で展覧会を行った際、Z世代の若いオーディエンスたちが大きなバッグを持っているのを見たんです。何をするのかと思ったら、みんなトイレで着替えてから作品の前で写真を撮って、また着替えて写真を撮って......と、美術館が巨大なセルフィースタジオとして生まれ変わっていました。その光景から、鑑賞者とは誰なのか、何者なのかを考えるようになり、その問いが《Blossoms》のリサーチの出発点となりました。

同時に、美術館で作品を発表する立場にあると、「どれだけ人を集められるか」が求められる場面も確実に増えてきていると感じます。作り手それぞれのスタンスがあると思いますが、わたしはそういった数字を扱うことがもともと得意ではありません(笑)。でも、そういったデータは、展覧会という非常にアブストラクトな場を他者と共有し、評価や点検をする数少ないツールだとも感じています。

作品をじっくり鑑賞する人だけでなく、体験や写真撮影を楽しみに来る人たちも「集客」にはもちろん含まれます。そこで加算されていく数字と、実際に会場にいる人々の姿や思い、思惑、感情をどう結びつけるか。そこには現代のモノと人の関係性を感じます。感情や感覚が削ぎ落とされたあとに残る、集計され数字として還元されたエクセル上の人の集まり。そうした視点は、振り返れば自分がずっと続けてきたパフォーマンスや作品制作の土台とも自然につながっているのだと思います。そこに現代のコミュニケーションの歪さや、面白さがあると感じています。

──TENNOZ ART WEEKでは、場所性という視点からも、これまでの作品とも少し異なった景色が立ち上がりそうですね。

TENNOZ ART WEEKの展示場所が「美術館」ではなく倉庫として使われる場だったからこそ、より実験的な作品を発表できそうです。会場を配送センターに見立ててパフォーマーが社会に“配送”されていくようなシチュエーションを作り出しています。

実際にパフォーマーが做られた、新たな鑑賞者として会場の外に出向き、物流博物館やマクセルアクアパーク品川を訪れる行為や様子も作品の一部となっています。その様子は会場にてブロードキャストされ、会場の外にいるパフォーマーたちがテキストや写真を送り合う様子も見れるかもしれません。パフォーマンスと言っても、半分以上が鑑賞者の見えない場所で行われているんです。

それもまた「鑑賞」という行為の儀式性に立ち戻る試みと言えます。見る、感じる、動く、話すといった人間の普遍的な営みと、現代のテクノロジーがもたらす可視化・拡散の仕組みとが交差するような不思議な状況を、作品を通じてみんなと感じられたらと思います。

ナイル・ケティング「Blossoms – fulfilment」

会期:2025年9月11日(木)~9月15日(月・祝)

日時:11:00~19:00(パフォーマンスは12:00~19:00)

会場:寺田倉庫G3-6F(東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G号)

チケット:一般 1500円(2500円)、学生(大学生・専門学生)800円(1000円)、高校生以下は無料

* カッコ内は「諏訪敦|きみはうつくしい」(9月11日〜2026年3月1日)とのセット価格

1989年、鎌倉生まれ。ヴィデオ、パフォーマンス、サウンドなど多層的な要素で構成されるインスタレーションで知られるアーティスト。観客の五感に共鳴する環境を生み出す作品の数々は、観客と作品空間をへだてることなく、既存の枠組みにとらわれない新たな作品体験を生み出しつづけている。ケティングの作品は、グルベンキアン近現代美術館(リスボン)、パレ・ド・トーキョー(パリ)、シャルジャ・アート・ファウンデーション(シャルジャ)、ポンピドゥー・センター × ウエストバンド美術館(上海)、銀座メゾンエルメスフォーラム(東京)、森美術館(東京)など、世界各地にて発表されている。主な収蔵先はポンピドゥー・センター(パリ)、高橋龍太郎コレクション(Private)など。