「蘭奢待」という香りの天然芸術を体験する──「正倉院 THE SHOW」展レビュー

東京・上野の森美術館で「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」が開催中だ。東大寺の北側に建つ正倉院に収蔵されている宝物を360度からスキャンして取得された高精細な3Dデジタルデータに演出を施した展示もさることながら、織田信長や明治天皇といった権力者が愛した香木「蘭奢待(らんじゃたい)」もみどころのひとつだ。

編註:こちらの記事は毎週金曜日に配信されているニュースレターに加筆修正を加えたものです。

東京・上野の森美術館で「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」が開催中だ(11月9日まで)。奈良の正倉院に所蔵する宝物が披露されているのだが、特に注目なのが蘭奢待(らんじゃたい)の香りだ。

蘭奢待は、ジンチョウゲ科アクイラリア属の木が熟成した沈香(じんこう)と呼ばれる156cm程の香木。室町時代から江戸時代でも正倉院の代表的な宝物だったという。日本の文化史における香りの象徴であり、同時に「見えざる芸術」と呼ぶべき存在である。

沈香は東南アジアで採れる稀少な樹木の樹脂が結晶化した香料で、古代から日本へはシルクロードや海の道を経て運ばれた。蘭奢待という名称には「蘭」の中に「東」、「奢」の中に「大」、「待」の中に「寺」が隠されている。すなわち正倉院がある「東大寺」に奉納された香木であることを示す。言葉遊びの中に由緒と美意識を織り込むこの発想は、文字をもって作品を構築する日本文化特有の感性を感じさせる。

蘭奢待は歴史の中で幾度も切り取られてきた。足利義政、織田信長、明治天皇などといった為政者たちが、そこから一片を手に入れることで、自らの権威と文化的正統性を示そうとしたのである。とりわけ信長が安土城に運び入れ、客人に披露したという逸話は象徴的だ。香りを楽しむというよりも、その存在自体を美と権力の表象として見せつけた行為だろう。蘭奢待は単なる嗜好品を超え、「香り」という目に見えぬ芸術が政治と結びついた稀有な事例である。

今回の展覧会では、蘭奢待という天下一の香りを香料会社の高砂香料工業が再現したものが展示される。宮内庁正倉院事務所の中村力也は再現プロジェクトについて「蘭奢待は、今でもかすかに香りがあるんですが、それは失われつつあるということ。この香りを保存するため、香りの成分分析、聞香し、どこから香りが発生するか観察し、香りの再現をしました」と話す。

高砂香料工業は、蘭奢待から発生される空気中の香気成分を収集し、鼻で嗅いだ時に近い香りを分析。加えて、蘭奢待の数mmの脱落片に熱を加え香気成分を分析。更に調香師が脱落片の香りを嗅いで、分析データと照らし合わせて香りを構築していった。樹脂の香料ラブダナムの香りがしたことから、これに香料を補っていき、熱を加えた香りに近づけていったという。

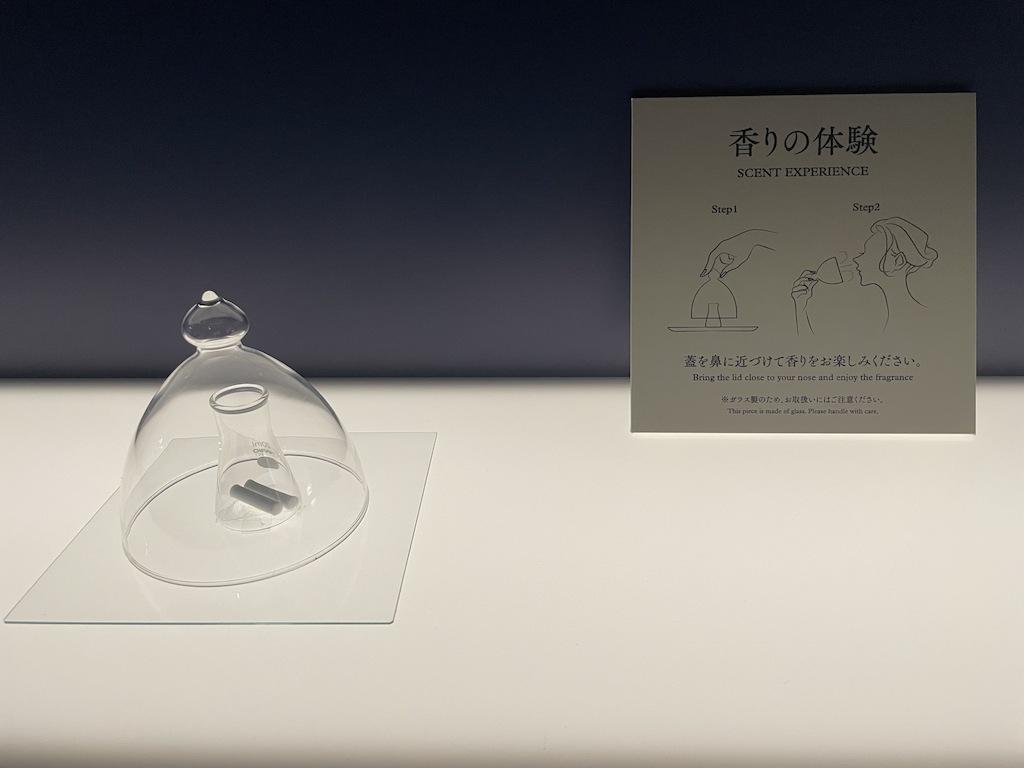

展示では再現香を吹き付けた媒体にかぶせたガラスドームを嗅いで体験する。ラブダナムをキーにしていることから、仄かな甘みとスパイシーさが漂うシナモンとインセンスのような香りだった。これを織田信長も嗅いで楽しんだと思うと感慨深い。

再現と言えど、元は自然が作り出した香り。視覚に訴える美術品と異なり、香りは瞬間的で記憶に溶け込む。蘭奢待はその一片が権力の象徴であったと同時に、人間の感性を震わせる芸術的体験とも言える。正倉院展に足を運べば、時空を超えて漂う「見えざる美」に触れることができる。蘭奢待は、まさに香りの形を借りた芸術作品なのだ。