ばらばらであり、ひとつである──藤本壮介が語る建築思想と未来の世界

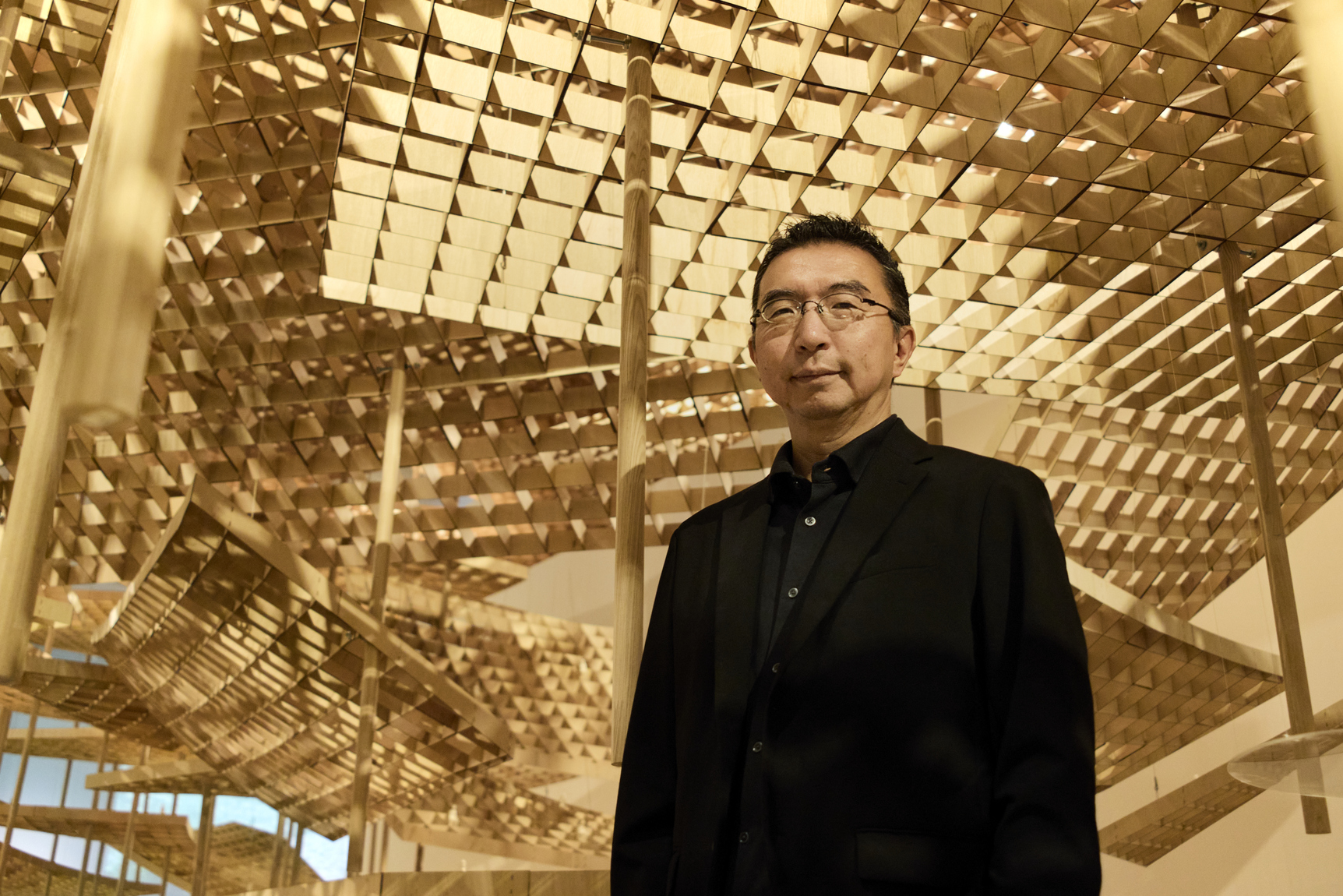

森美術館で「藤本壮介の建築:原初・未来・森」展が開催中だ(11月9日まで)。藤本の原点から未来を見せる展覧会の開催に際し、建築思想を聞いた。

「藤本壮介の建築:原初・未来・森」展が森美術館にて開催中だ(11月9日まで)。2000年、青森県立美術館のコンペティションで2位入賞し、建築界に見い出された藤本は、以降、武蔵野美術大学美術館・図書館やサーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013など、国内外のプロジェクトで話題を呼んだ。大阪・関西万博では会場デザインプロデューサーを務め、アイコニックな真円の大屋根リングが注目を浴びている。相反する要素を“溶け合わせ”、“曖昧な”要素を残した建築は、詩的なデザインで訪れる人々の記憶に残る。その設計思想は、分断が進む世界の中で建築を通して望ましい世界の未来を語っているかのようにも見える。本展は、そんな藤本の始まりから現在に至るまでの軌跡をたどる展覧会だ。開催に際し、原点から未来までを聞いた。

──藤本さんは人工と自然や、内と外など相反する概念をテーマにした作品が多いと感じます。なぜそのような建築を設計するのかお聞かせください。

私は北海道の田舎育ちで、幼少期は自然が身近でした。本展のタイトルの一部になっている“森”の中でまさに遊んでいて、その経験が私の大きなバックグラウンドの一つとなっています。

そして大学入学に際し、東京に移りました。都会の東京は北海道と正反対の環境です。でも意外と両方心地良いと感じます。建築は人工物をつくる仕事。人工物が多い東京で人工物をつくることを学ぶわけですが、私のバックグラウンドは自然にある。この両方が自分の中で融合して行くのは素直なことだと思っています。

大学時代は今ほどサステイナビリティということは声高に言われませんでしたが、当時から人が暮らす環境は人工物だけではないと思っていて、人工物の建築と自然をどう融合させて行くか?と割と初期から考えていました。

また、展示のブックラウンジ「あわいの図書室」にも選書されている、イリヤ・プリゴジンとイザベル・スタンジェール共著による『混沌からの秩序』を大学卒業の頃に読んだ影響も大きいです。人工的な秩序だけではなくて、自然の中から現れてくる複雑な秩序について科学的に説明している内容なんですけど、これを読んだときに一見自然と人工物は異なるものだが、これが融合するような時代になっているとインスピレーションを得たのです。

──90年代半ばというと、日本のインターネット勃興期ですね。

ウェブのような複雑な人工ネットワークの中に新しい秩序が現れてくる。それが森林の秩序と似ているのでは、という議論が当時ありました。これは単に人工物は人工物、自然は自然ではなくて、これらが重なり合う時代になってきていると当時から考えていました。

建築に置き換えると、内部は人工物、外部は自然というのが、今まで一般的でした。しかし、それが揺らぐ建築もある。また日本の伝統建築は内外が曖昧につくられていた背景もあり、私にとって自然と人工物、内部と外部、また都市と建築が溶け合う領域が出てくるんじゃないかという意識がありました。

人間や社会の「曖昧さ」を受け入れる建築

──藤本さんは溶け合う、という言葉をよく用いる印象です。

そうですね。最近特に、人間は曖昧な生き物だと思うんです。白黒はっきりしないことが人間の良さでもあるし、社会の面白さでもある。一方、建築はどうしても部屋を設けて、外と内を分ける壁を据える。曖昧な人間活動にバシバシ仕切りを入れていくわけですよね。

これは仕方ない部分もありますが、ちょっともったいないと思っていて。なので、いい意味での曖昧さが残るような建築、つまり白も黒も受け入れて、共存しながら溶け合う場をつくっていった方が、これからの様々な人種や老若男女を受け入れる多様性の社会には合いそうだと考えています。

キャリア初期に設計した子どものための精神医療施設「児童心理治療施設」では、子どもそれぞれが身を隠せる部屋を設け、「バラバラでいることの尊厳」をきちんと空間としてつくりたいという意識が強かったんですね。あえて空間を区分して、そこにわかりやすい「つながり」を設けなくても、それぞれの子どもが施設内でゆるやかに共存することが良いのではないかと思っていました。

しかしここ5〜10年、万博に携わったことも一因だと思いますが、世界が分断の方向へ向かっているという実感があり、どこかで「つながり」を感じられるようなものがあった方がいい。もちろんそれは強制されるつながりではなく、ある瞬間に「あ、今つながったな」と実感できるような、そういうゆるい在り方がいいと思います。

──独立しつつも、どこかつながっている場を建築でつくると。

今回の展覧会でも、壁に「ばらばらであり ひとつであり」といった言葉を大きく掲げています。

またその視点で過去や現在進行中のプロジェクトを見直してみると、一見まったく異なる形をしたプロジェクトであっても、実は通底しているものが見えてくるのではないか、という考えのもとで展示を構成しています。

──そして藤本さんの意匠の一つである円につながっていくのでしょうか?

そうかもしれませんね。

展示で、「Open Circle(オープンサークル)」という言葉が途中で出てくるんですけど、これは“開かれた円環”という意味です。円は本来は閉じていて求心性が高いものですが、それが開かれていたら、まとまりを保ちつつも、いろんなものが入ってきたり出ていったりする。そうした“動き”を受け入れる、バラバラでありながら同時につながっている状態の象徴に「Open Circle」はなりうると思うんです。

「Open Circle」という言葉は美術館とのやりとりの中で出てきたのですが、とても面白い言葉だと感じました。サークルというのは、単に形だけではなく、共同体あるいはコミュニティ的な意味合いもありますよね。そうしたものが閉じていない、むしろ開かれている。とはいえ、完全に拡散してしまうのではなく、ある種のまとまりやつながりがある。そんな概念が、建築像としても、社会像としても、これから重要なのではないかと思います。

──どうすれば、「ばらばらだけど美しい」状態を建築で実現できると考えていらっしゃいますか?

そこはいつも苦労しているところです。単にバラバラだと、「何がなんだかわからない」という印象になってしまう。でも一方で、無理に強固につなげようとすると、今度は「暴力性」が出てしまう。そのバランスは、スケールや状況によって当然変わります。例えば万博のようなスケールになると、「円」という非常に強い形を使って、ギリギリのところでつなぎとめるような設計が必要になるんです。

万博という場は、参加する国や地域がそれぞれのパビリオンを構え、考え・メッセージを発信する場だからこそ、会場としてある種のまとまりが求められる。でも、そのまとまりが閉じているのではなく、「まだ世界はつながれる」という希望を込めたメッセージを、地球規模で届けたいと思いました。文化や世代、バックグラウンドの違いを超えてストレートに伝わるように、形はあえてシンプルな真円にしています。

実際にあの場に行ってみると、木造のフレームの組み方やスケール感が、全然威圧的ではなく、むしろ親密で開放的な空間になっています。だから設計において、拡散とまとまりというバランスこそを自分が一番意識していることなのかもしれません。

──世界でプロジェクトを展開されていますが、歴史や社会、文化など、あらゆる違いを全て理解して建築物に落とし込むことは容易ではないと思います。その「全て理解できなさ」をどのように扱っていらっしゃいますか?

文化的なコンテクストやライフスタイルの違いがあるのは確かです。そこをチューニングしていくような感覚を常に持っている気がします。でも一方で、「文化が違っても、人間は人間だ」という部分もあるんです。

だから、私の建築がちゃんと「伝わる」という実感があります。「全く分からない」という反応はほとんどありません。今回の万博は、海外のメディアの方のほうがダイレクトに理解してくれる部分も多かった。世界をどう捉えるかという大きな話だからこそ、彼らのストーリーと自然に重なったのだと思います。

円から球へ。均質的な建物からの脱却と未来都市構想

──最近ますます円形の建築が多くなったと見受けられます。

これは偶然なのか、自分の好みの変化なのか分かりませんが、確かに“サークル”状が増えてきました(笑)。何でもかんでも円にしたいわけではありませんし、円形ではないプロジェクトもたくさんあります。でもやはり、先ほどの話にもつながるように、時代や世界の状況、自分の気持ちの変化もあって、「つながり」というものへの意識がより強くなっているのでしょう。

ただし、円を無理に押し付けると、またそれが別の暴力になってしまうこともある。だからこそ、毎回丁寧に設計していかなければいけないと思っています。

──展示の最後では、円を拡張するかのような、球体が集合する都市像を提示されましたね。

データサイエンティストの宮田裕章さんと共同制作した未来を提案する展示です。最近技術が進んで、現実が空想を超える感があり、新たな都市計画があまり出なくなりました。でもそんなことは言っていられない。今我々が生きている近代都市の問題をクリアにすることで、この先の都市のありようを考えようと思った展示です。

近代はどんな時代かというと、簡単に言うと人間に平均的な枠をはめて、効率的に大量生産するという思想です。建築で言うとエレベーターで縦方向をつくり、横方向に平らな床を張り、結果均質的な建物が増えます。これを壊そうと考えました。異なるスケールと機能のものが複雑に隣接する形はなんだろうと考えたら、球体が組み合わさると今までと全然違う体験ができる都市になるんじゃないかと思考しました。建設には、空中でドローンによる3Dプリンティングを考えていて、これによりメタボリズムみたいに自己増殖のダイナミズムが生まれます。

当初は2050年頃の未来像を予測したんですが、結果的に2100年じゃないと技術的に実現しなさそうな計画となってしまいました(笑)。人の移動をタケコプターのようなドローンにし、これによりエレベーターが不要になるため、建物のフォルムにかなり自由度が増します。多様なものたちを柔らかく受け止めて、でもどこかつながりを生む、私の考えを反映した都市スケールのモデルになるんじゃないかと思いました。

──建築は、ある程度人の営みをコントロールします。未来の建築がどう人間の営みに寄与できると考えますか?

難しい質問です。人は無意識のうちに建築に合わせて生活してしまいます。建築は有限の大きさを扱う以上、人間の活動とか思考とか、想像力をどこか規定します。ただ、それでも最大限の自由さだったり、広がりを感じられるようにしたいと思っています。

先ほど話した近代建築は機能主義的に割り切るわけです。「ここはこういう場所」というように。でも実際、人間はそう割り切れない。単に機能主義で便利とか使いやすいとかではなく、根本的なレベルで個々の人間が持っている曖昧さとか、自由さみたいなものをしっかり受け止められる許容力がある場をつくることを目指しています。

未来予想なので、“曖昧”なことしか言えませんが(笑)。

藤本壮介の建築:原初・未来・森

会期:7月2日(水)〜11月9日(日)

場所:森美術館(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53F)

時間:10:00〜22:00(火曜は17:00まで、入場は30分前まで)休館日:なし