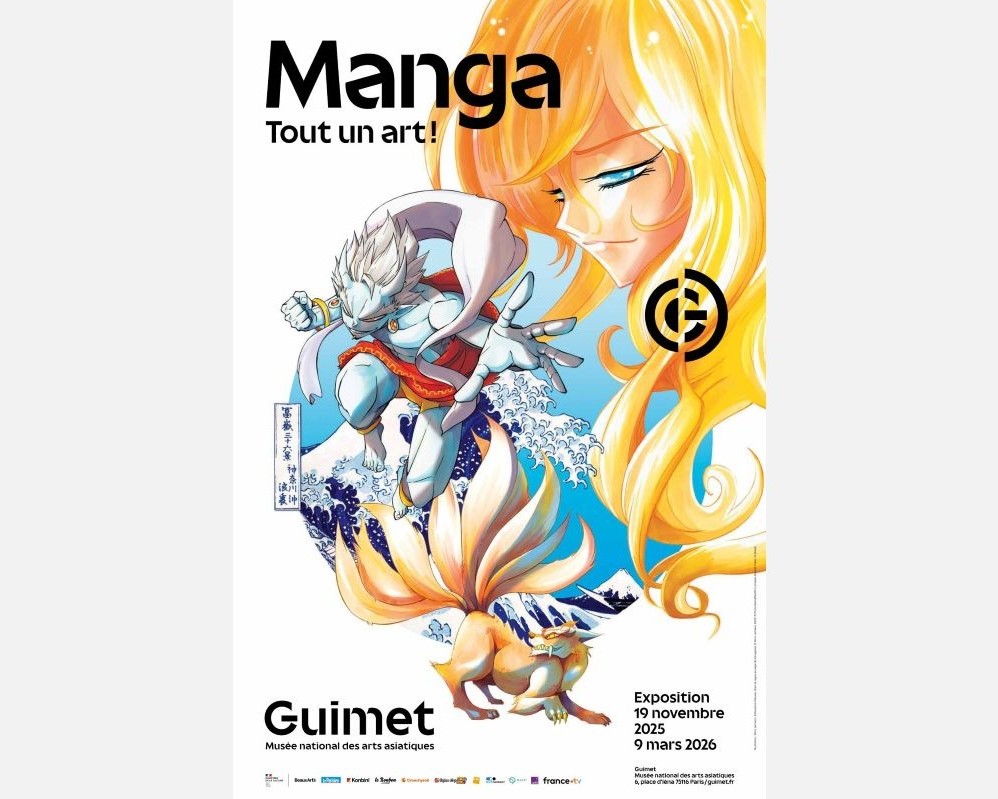

『ONE PIECE』『進撃の巨人』など名作原画が集結! マンガの芸術性を紐解く展覧会がパリで開催中

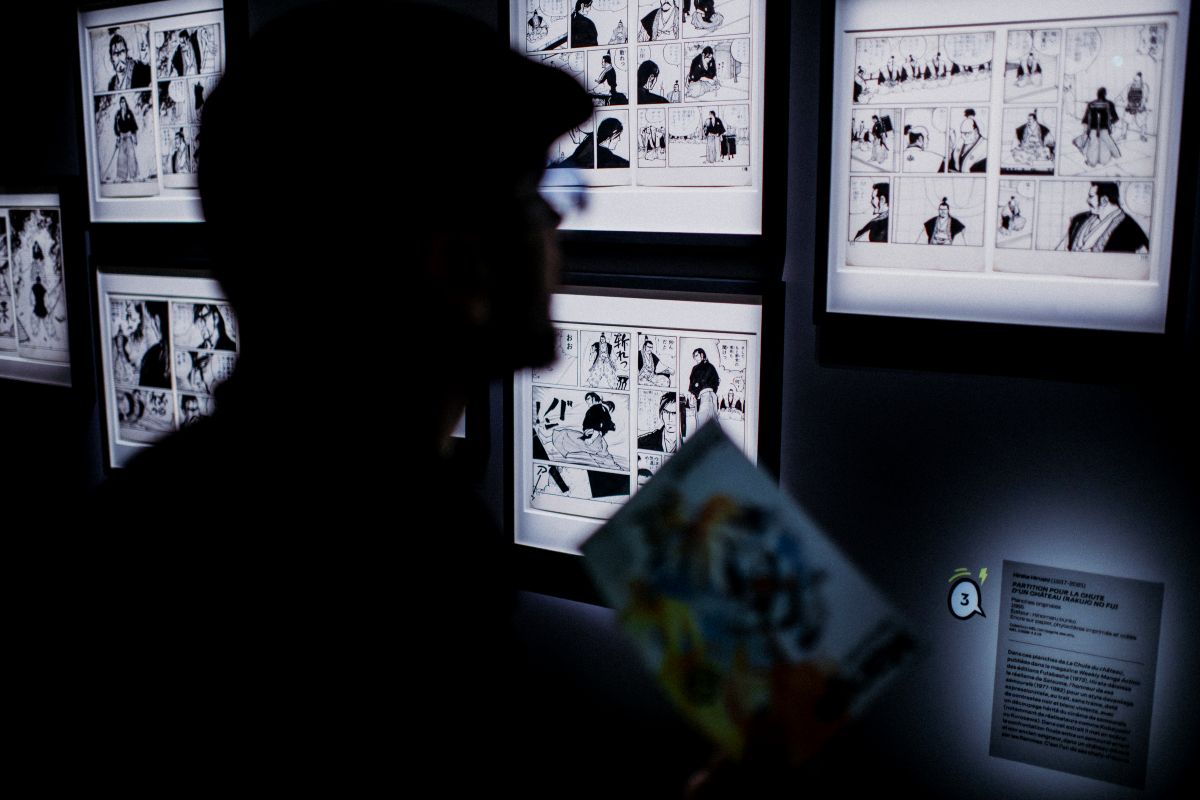

日本のマンガ・アニメ人気が世界を席巻する中、パリのギメ東洋美術館でマンガをテーマにした大規模展「Manga. Tout un art!(マンガ。まさに芸術!)」が開幕した(2026年3月9日まで)。マンガのルーツや歴史から、影響力あるポップカルチャーへの進化までを多面的に捉え、その芸術性をさまざまな角度から紐解く展示に関心が集まっている。

パリのギメ東洋美術館(正式名称はギメ国立アジア美術館)で、日本のマンガに焦点を当てた特別展が行われている。「Manga. Tout un art!(マンガ。まさに芸術!)」と題された展覧会には、手塚治虫、白土三平、水木しげるの作品をはじめ、『ベルサイユのばら』、『AKIRA』、『ドラゴンボール』、『進撃の巨人』、『NARUTO -ナルト-』、そして作者の尾田栄一郎からフランスのマクロン大統領に贈られた『ONE PIECE』の原画など、世界的な人気を誇るマンガが並ぶ。

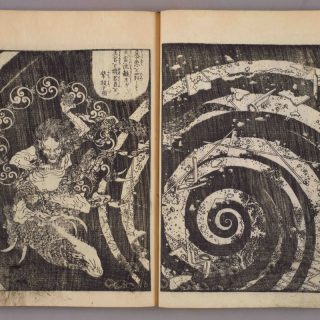

しかしこの特別展は、単に人気マンガのキャラクターや名作の生原稿を並べただけのものではない。マンガの誕生や複雑な進化の軌跡を辿り、伝統的な描写の特徴、明治期に西洋からもたらされた風刺画の位置付け、カウンターカルチャーとしてのマンガからアニメへの発展、ファッション界への影響までを網羅する意欲的な展示になっている。また、ギメ東洋美術館の歴史的な所蔵品を組み合わせ、日本の伝統的視覚芸術とマンガによる新旧の対話を生み出すことで、文化面での文脈に関するより深い理解を導き出している。

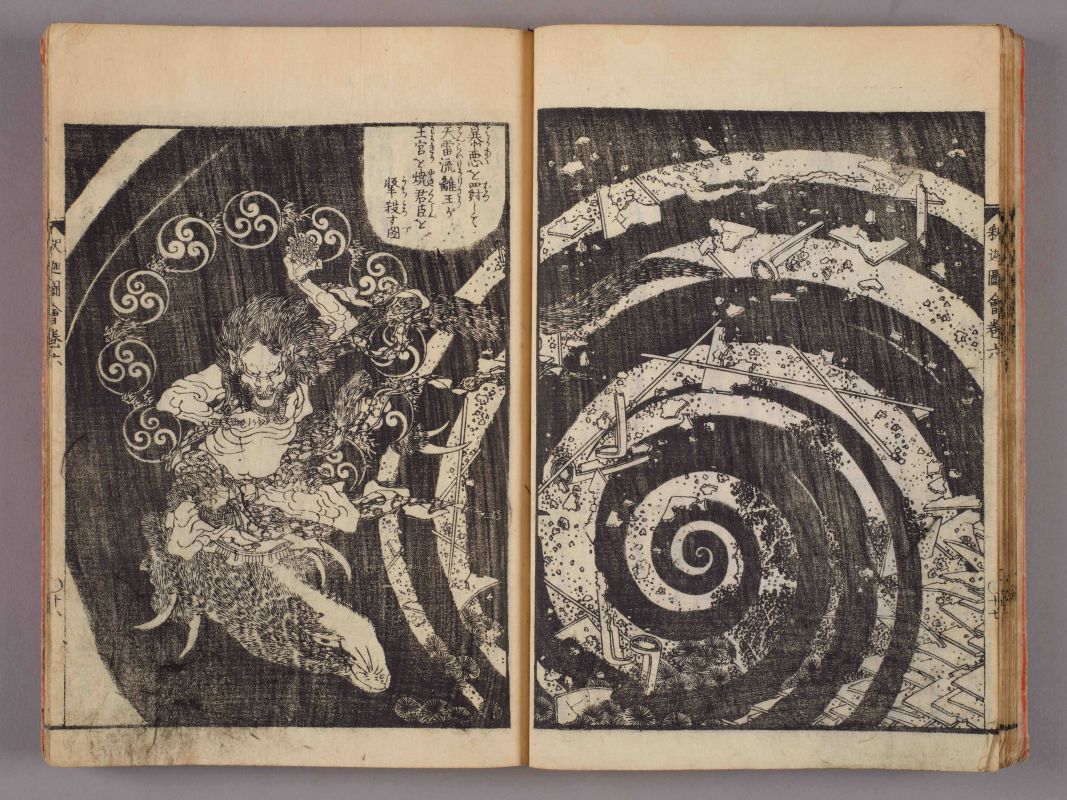

北斎や歌麿などの浮世絵に見る「マンガの源流」

ギメ東洋美術館は、東洋の宗教や精神文化に関心を抱いた実業家のエミール・ギメが日本やアジア各国で収集した美術品や遺物をもとに設立され、現在では4万5000点以上の所蔵品を誇る。今回の特別展は3つのセクションで構成され、美術館の3フロアにまたがる大規模なものだ。

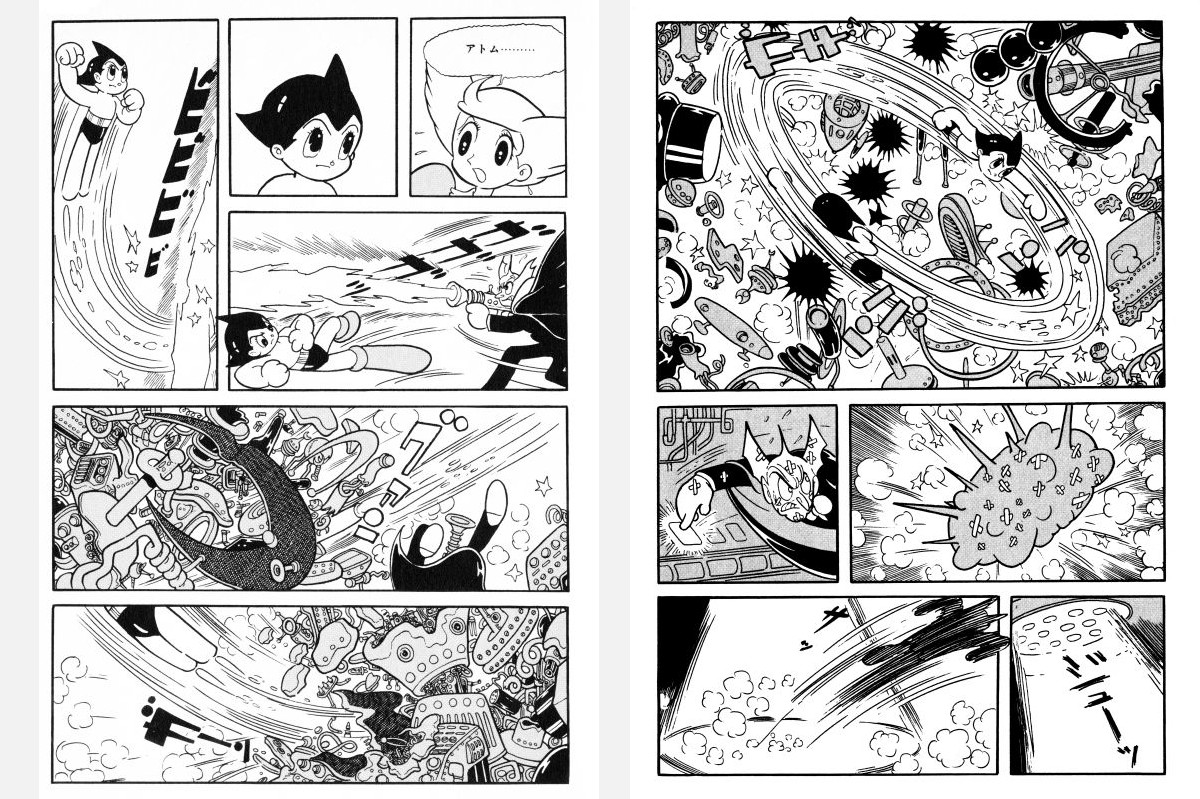

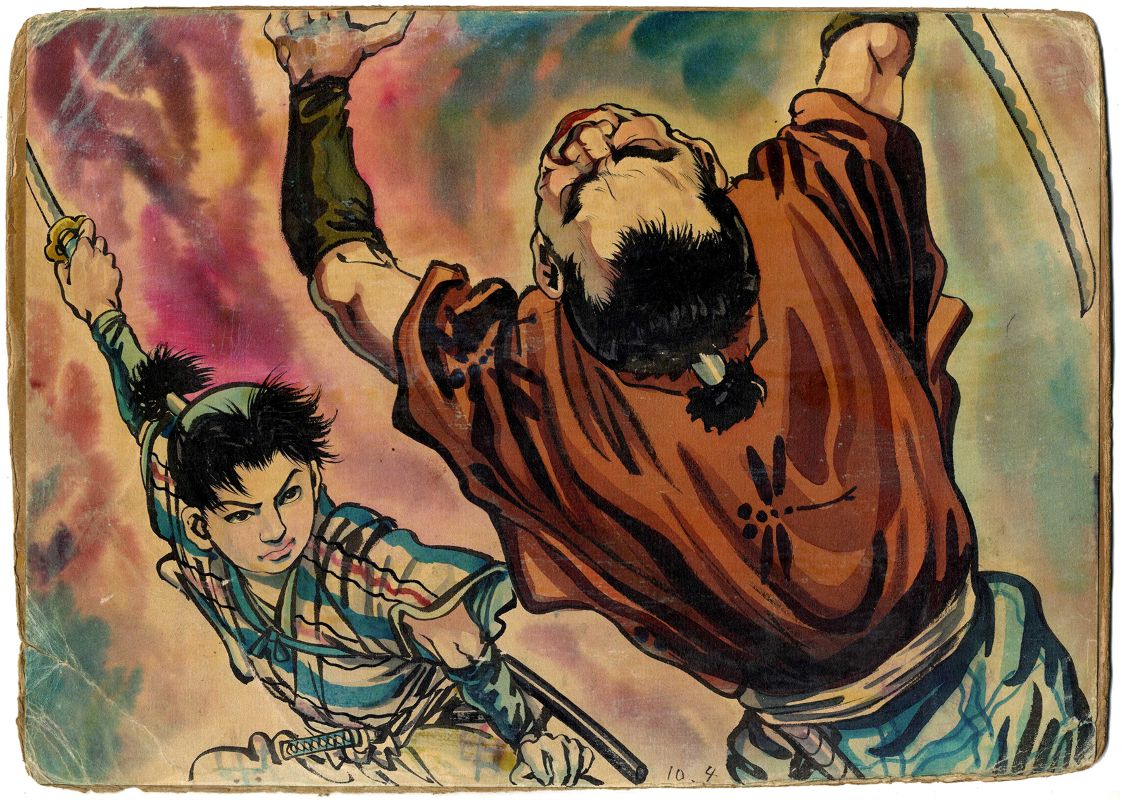

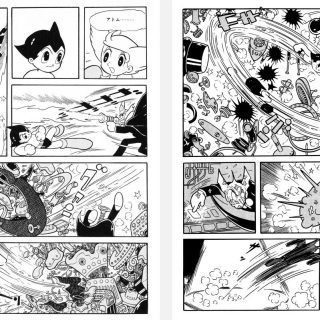

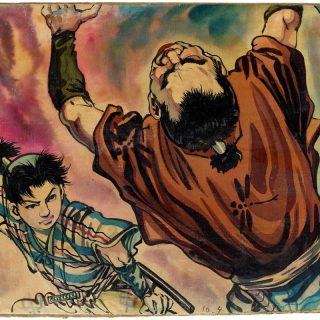

マンガの起源を探るセクションには、18〜19世紀の葛飾北斎や喜多川歌麿、河鍋暁斎らの浮世絵や肉筆画のほか、絵巻物、絵入り本、紙芝居などが集められている。ここで示されているのは、マンガに見られる表現や技法が江戸時代にはすでに存在していたということだ。また、『鉄腕アトム』や『ジャングル大帝』などで現代マンガの礎を築いた手塚治虫に光を当て、日本のマンガの特徴である映画的な技法を世に送り出した「マンガの神様」の偉大な功績を称えている。

「グローバル現象」としてのマンガを洞察

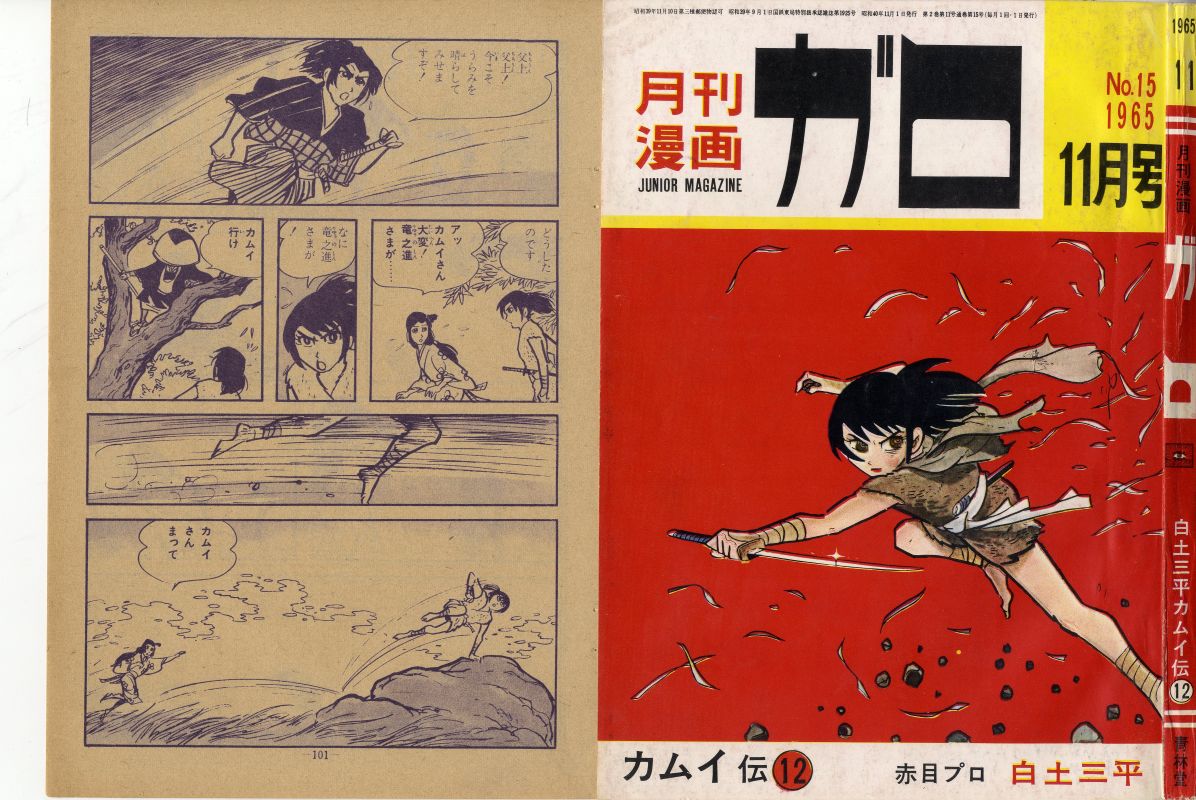

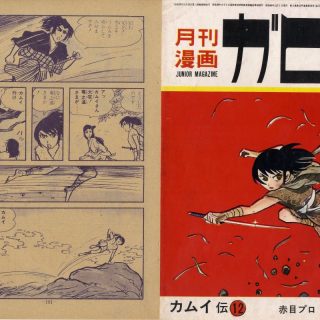

2つ目の焦点は現代マンガで、1960年代から70年代にかけての日本のカウンターカルチャーと、そこから生まれた『ガロ』など、商業誌とは一線を画したマンガ雑誌の世界観が紹介されている。ここでは、それまでの「子ども向け」を超える新たな物語の登場がもたらした革新と、それがマンガを世界的な現象へと押し上げた経緯を探求する。

3つ目のセクションでは、マンガが異なる分野のカルチャー、特にファッションとヨーロッパのコミックに与えた影響を検証する。マンガや日本の伝統的な視覚芸術が、オートクチュールのドレスなどのクリエイティブな表現にどんなインスピレーションを与えてきたか、それを示すさまざまな事例が集められている。中でも、北斎の《神奈川沖浪裏》をモチーフとしたディオールのドレスは印象深い(《神奈川沖浪裏》に関するものは独立した展示室に収められている)。

越境するマンガの連帯力

美術館のライブラリー内にマンガの閲覧コーナーまで設けたこの展覧会を企画したのは、ギメ東洋美術館・日本コレクションのキュレーターであるエステル・ボエールと、ジャーナリストでマンガ専門家のディディエ・パサモニックだ。ボエールは、絵巻物や浮世絵などが日本のマンガ文化興隆の基盤になっていると強調し、読者が登場人物に自己投影できることが世界的な成功の鍵だと指摘している。

また、展覧会の図録でリール大学講師のブンサヴィ・スヴィライは、「『鉄腕アトム』、『NARUTO -ナルト-』、『AKIRA』といった作品は、欧州の大衆文化が日本化するうえでの土台となり、言語や文化の違いや国境を越えたファンのコミュニティを作り上げてきた」と書いている。そうした連帯は、鳥山明の死去後に世界中で巻き起こった追悼の声や、今年、インドネシアやネパール、フィリピン、フランスなど各国のZ世代が、汚職やSNS規制などへの抗議デモで『ONE PIECE』の海賊旗を掲げたことにも表れている。

この特別展は、何世紀にもわたる日本の芸術的伝統がマンガ文化の背後に息づいていることを改めて思い起こさせてくれる。多様で奥深いマンガの世界の新たな一面を発見、あるいはその歴史的・社会的価値を再発見するまたとない機会と言えるだろう。