V&A特別展「Design and Disability」レポート──生き方を創造するツールとしてのデザインの力【エンパワーするアート Vol.13】

ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館では、「Design and Disability」展が開催中だ。ディスアビリティのある人々の経験や条件を起点に生まれたプロダクトや表現を通して、創造性と社会の関係を再構築する本展をレポートする。

私たちが目にするプロダクトやサービスの多くは、社会的に最大公約数とされてきた、「標準的な」身体や感覚、認知のあり方から外れない人々をターゲットにデザインされている。その方が、生産効率や経済合理性に叶っているからだ。したがって、そうした主流側から見て「マイノリティ」あるいは「例外」に区分される人々の声やニーズが、それらに反映されることは稀だ。

2月15日までロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)で開催されている「Design and Disability(デザインとディスアビリティ)」展は、その意味でも、驚きに満ちている。同展は、標準的ではないとされてきた人々の経験や条件を「克服すべき制約」ではなく、創造性を駆動する源泉と捉えなおした。その結果として生まれた強靭な創造力やユーモア、そして誇りに満ちたデザインが、豊かな物語とともに紹介されている。

「Design and Disability」と聞くと、「インクルーシブな社会のための改善」あるいは「障がい者のためになるユニバーサルデザインは、すべての人にとって良いものだ」という、短絡的なメッセージとして受け取ってしまうかもしれない。しかしこの展覧会は、「disability」を、身体や認知の多様な条件とそれを前提としてこなかった社会や環境との関係から生じる制限や不利を含む概念として捉え直し、この言葉をめぐる先入観やステレオタイプを解体する。そうした視点のもとで、「ディスアビリティのある人々の経験やニーズから生まれたデザインや表現を、デザイン史/美術史の中に正面から位置づける」試みだ。

本展で紹介されるバラエティ豊かな実例からは、障がいのある人々自身が、世界を体験する方法をそれぞれの条件に基づき自ら創造したり変革してきたかを知ることができる。そこには、クリエイターやアーティストたちの思いと創意工夫、そして、個別のストーリーがある。それらを通じて、標準的なプロダクトやサービスを当然のものとして与えられてきた「主流」の人々は、自分達が知る・経験する世界は実は単一などではないことに気づく。それは、とても刺激的な体験だ。

青いベンチが語りかけるもの

会場の入り口は、手話や点字を用いて展覧会について紹介するコーナーだ。ベンチの形をしたフィネガン・シャノンの作品《Do You Want Us Here or Not(私たちにここにいてほしいのか、そうでないのか)》が来場者を迎える。鮮やかな青のベンチには、白字で「私にはもっと時間が必要。同意してくれるなら、ここで休んで」と書かれてある。美術館を含め、多くの公共空間、いや、もしかしたら社会全体に不足している「とまり木」「とりつくしま」の必要性を訴える作品だ。

このベンチがある一角は、ニューロダイバージェントに配慮した静かな休憩スペースも兼ねている。メッセージに「同意」して座って休み、展示を見る前にこの静かで思索的な空間にしばしとどまることで、本展の核心である「当事者になる体験」がスタートする。その後の展示は、「可視性」「ツール」「生きる」の3つのセクションへと続く。

見えない存在から、スポットライトの中心へ

最初のセクション「可視性」では、障がいを持つクリエイターたちが、ファッションや写真、グラフィックデザインを通じて自らのアイデンティティをいかに可視化し、表現してきたかを辿っていく。これらのデザイナーやアーティストたちは、自らが世界と関わる体験を通してそれまでの世界に欠けていた新しいものを作り出し、発信するクリエイターであり、そのパワフルな自己肯定感と意外性で、私たちを圧倒する。

長きにわたる障がい者権利運動で有名な言葉「私たち抜きで私たちのことを決めないで」は、この展覧会全体にも貫かれているメッセージだ。最大公約数に属する人々が中心となって構築されてきたこの社会において、障がい者は自らの手で、世界との接続を実現してきた。

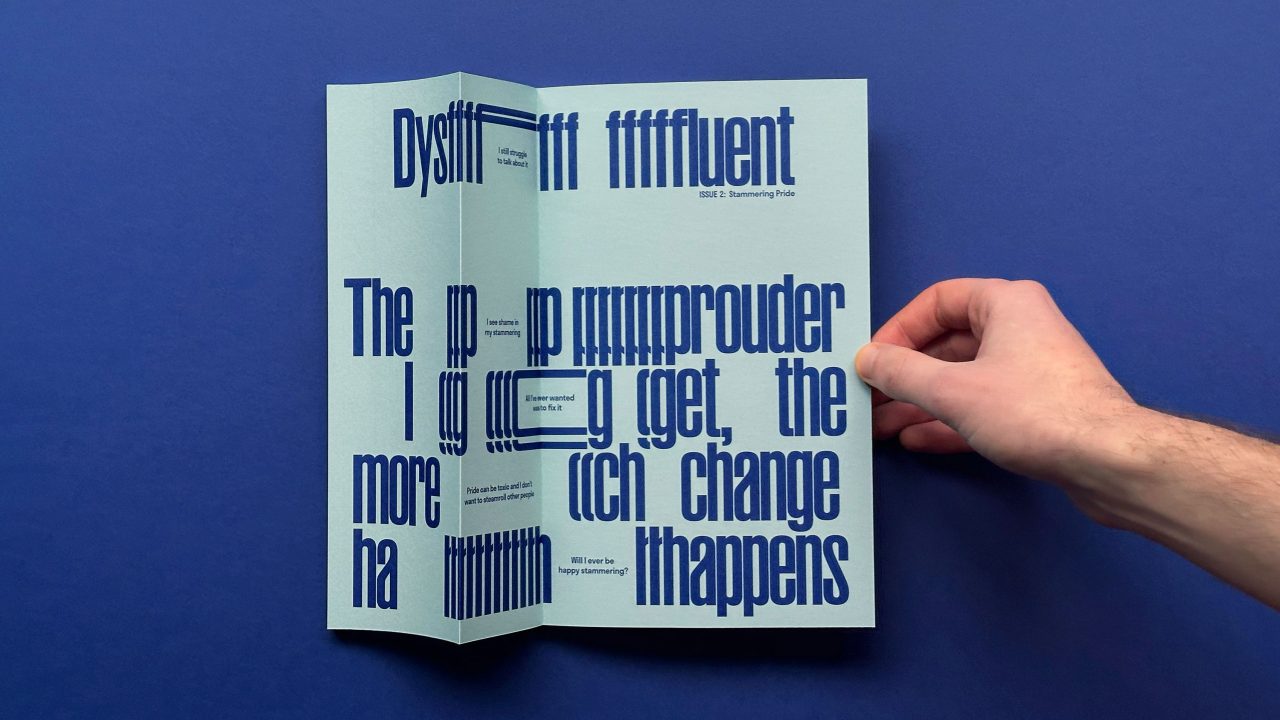

グラフィックデザイナーのコナー・フォランによる『Dysfluent Magazine(ディスフルエント・マガジン)』は、吃音を表現するために文字を反復・伸長させたユニークなフォントデザインにより、偏見に逆らい、吃音を誇るべきアイデンティティとして昇華させている。

ショッキングピンクの文字で「Piss on Pity(哀れみなんてクソ喰らえ)」とプリントされた黒いTシャツは、浮き出た文字を触って鑑賞するよう促されている。1990年イギリスで活動家スー・エルスグッドらが結成した「DAN(Disabled People’s Direct Action Network)(障がい者の直接行動ネットワーク)」の抗議活動のために作られたユニフォームで、その後、このスローガンは幅広い障がい者たちの間で用いられた。

指に先天性異常があるファッションデザイナー、マヤ・スカーレット(Maya Scarlette)は、アクセシビリティと着心地の良さを重視したコスチュームを製作している。ノッティングヒル・カーニバルのために「ビーナスの誕生」と名付けたドレスを自らがモデルになって披露した。

マーヴェル・ハリス(Marvel Harris)による「Inner Journey」(2014–)シリーズのセルフポートレート《First Swim After Rebirth(生まれ変わった後の初泳ぎ)》は、自閉症スペクトラムを含めた自己の受容、幸福感、性同一性といった課題と向き合ってきたハリスの性適合手術後の喜びを称える作品だ。

世界初のダウン症のドラァグクイーンとキングで構成される「ドラァグ・シンドローム・コレクティブ」のメンバーを写し出したスキャリーワグ・フォックス(Scallywag Fox)によるポートレートは、まっすぐで圧倒的な自信に満ちている。

片山真理はセルフポートレート《just one of those things #002》(2021)で、イタリアのラグジュアリーシューズブランド、セルジオ ロッシが両義足ユーザーである片山のために制作した美しいハイヒールを履いている。非実用的な存在と言えるハイヒールを履くという選択肢は、すべての人に与えられる権利であるという主張を感じさせると同時に、身体の個性を高らかに謳い上げる写真は理屈抜きに私たちを魅了する。

発明とハッキングの精神

次のセクション「ツール」は、障がいを持つ人々が、既存の道具を創造的にハック(転用)し、自分たちのニーズに合わせて新たなデザインを生み出してきた軌跡を辿る。優れたデザインは、必ずしも専門家による最先端の技術や高価な素材から生まれるわけではなく、当事者の視点に基づき、日々の生活における切実な必要性から生み出されることもある。それは、日用品から、主流側に位置付けられてきた人々が当たり前に享受している移動、娯楽といった分野にも及ぶ。

また、子どものおもちゃとして人気のフィジェットスピナーは、もとは障がい者用のデザインではなかったが、自閉症スペクトラムを持つ人たちが感覚のインプットを調整してストレスを軽減するのに役立つツールとして広まっている。このほかにも、包丁なしで野菜が刻めるフードプロセッサーなど、障がいの有無を超えて愛されるデザインは少なくない。

2016年、病気で指の一部を失ったシンディ・ガーニが、高価なロボットハンドに満足せず、家族や医師の協力を得てデザインしたのが、シリコンの塊でできたカトラリーホルダーやアイライナーホルダーだ。シンプルなデザインは、エンジニアリングやデザインのあり方を根底から問い直す。

障がいを持つビデオゲームファンのコミュニティとのコンサルテーションを経て、ボタンを大型化するなどユーザー体験を向上させたコントローラーは、「Xbox Adaptive Controller(エックスボックス・アダプティブ・コントローラー)」(2018年、マイクロソフト社)が先駆けとなり、様々なメーカーから発売されている。

ユーザーが開発者であることの利点を活かしたデザインは、ほかにも生まれている。日本国内では自伝『不自由な足が世界を広げてくれた スワニーバッグ誕生物語』(あさ出版、2021年)でも知られる三好鋭郎(えつお)は、スワニー社の社長で、海外出張した際に不自由な足で苦労した体験を踏まえ、身体をもたれさせることができるキャリーバッグを開発し、ヒット商品となった。展覧会では、障がい者であることを強みにセールスを成功させたと紹介されている。

変革と連帯、デザインがひらく政治的実践

最終セクション「生きる」は、障がい者権利運動という政治的な側面と、個人の生き方が交差する、最も力強い空間だ。アクセシビリティと社会変革を求める活動が紹介されている。

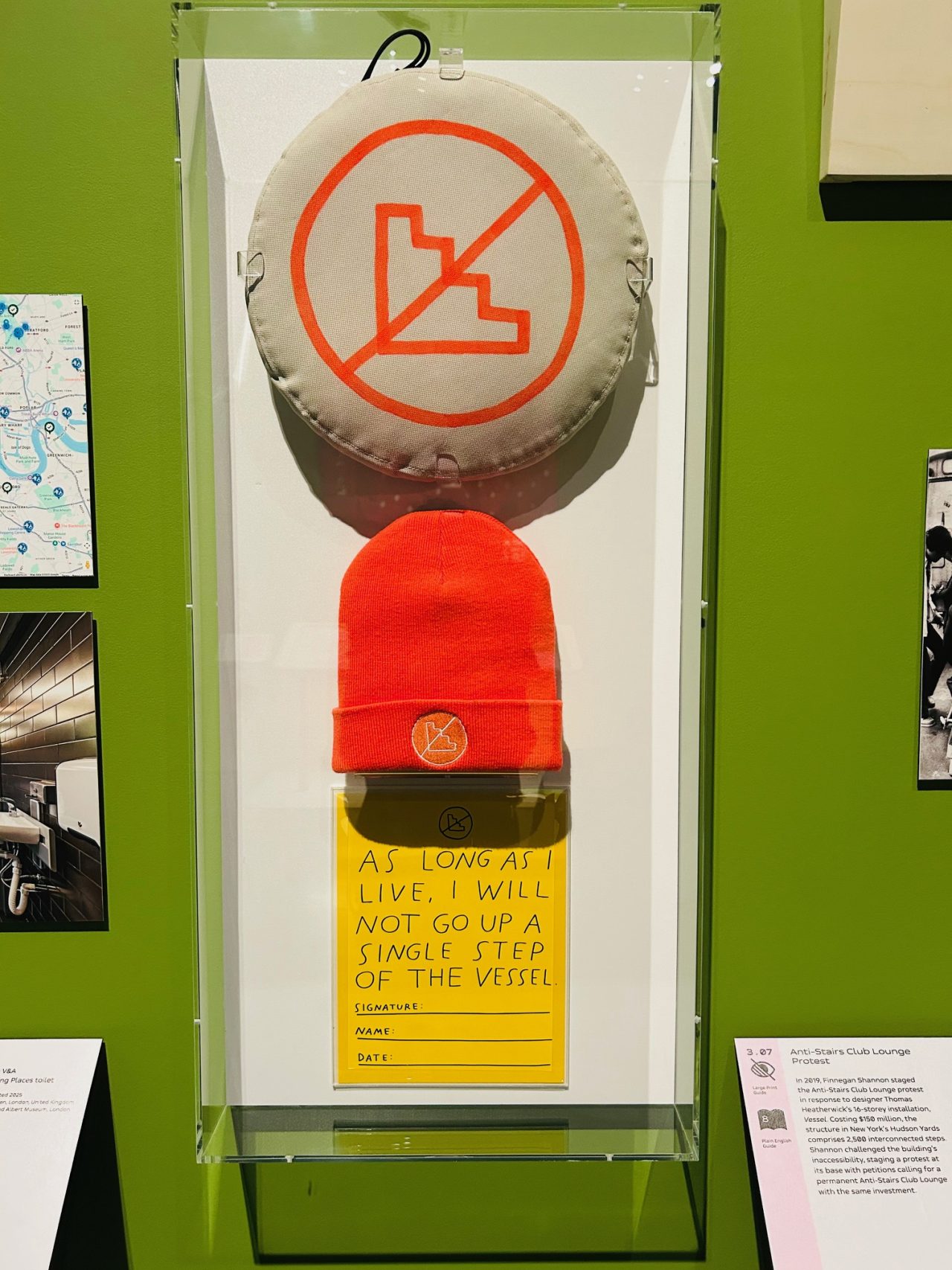

冒頭のベンチを作ったアーティストのフィネガン・シャノンは、トーマス・ヘザウィックが手がけたニューヨークの巨大パブリックアート、ベッセル(Vessel)が、2000段余りの階段を用いないとアクセスできない事実に対し、車いすユーザーなどの障がい者が起こした抗議活動「Anti-Stairs Club Lounge(アンチ・ステアーズ・クラブ・ラウンジ)」のために、帽子とクッションをデザインした。

2024年のイギリス総選挙の際に一部で実用化されたのが、投票の際に、視覚障がい者がヘッドフォンをつけ、聴覚を頼りに投票用紙に書き込める道具「Mc Gonagle Reader(マクゴナグル・リーダー)」である。従来、聴覚障がい者は補助者に支持者や政党を伝えて書き込んでもらうのが通例だが、このツールがあれば、一人でプライバシーを保って投票することが可能だ。

障がい者の抗議団体「Disabled People Against Cuts(支援削減に反対する障がい者たち)」とのコラボによりアージュン・ハリソン=マン、ベンジャミン・レッドグローブ、カイヤ・ワエレアがデザインした「Proxy Protest Tool Kit(委任抗議活動ツールキット)」(2020)は、外出が困難な人でも自宅に居ながらにして抗議活動への参加を可能にするDIYキットである。現地に赴く参加者が、手に入りやすい材料を使って手作りするハーネスによってスマホを装着し、ライブストリームで活動に参加できる仕組みだ。

アーティスト、ウェンディ・ジェイコブが自閉症スペクトラムを持つ科学者のテンプル・グランディンとの共同で開発した《Squeeze Chair(chaise longue)(スクイーズチェア[長いす])》は赤い布張りの長いすの大きな2つのクッションの間に体を入れると深い圧刺激が得られる。通常の医療機器とは異なり、個人のニューロダイバージェントの感覚的ニーズが、美しく機能的なデザインとして結実した。

聴覚障がい者や身体障がい者のアーティストたちの集団「DisOrdinary Architecture(ディスオーディナリー・アーキテクチャー)」のプロジェクト「The Clearing(ザ・クリアリング)」の一環として作られたベンチは、自転車ラックが素材であり、コミュニティの幅広い人たちに休息と対話を呼びかける。冒頭の青いベンチに続いて、鑑賞者はここでもしばらく座るように促される。

私たちは、この展覧会を通じて、創造性とはなにか、標準とはなにかを否が応でも考えさせられる。ここで紹介される多様な「創造性」のありようは、素晴らしく独創性に満ちたものでありながら、ただ諸手を挙げて称賛されるべきものではないことも静かに、しかし鋭く示唆している。なぜなら、「標準」でないことから不便や不自由を強いられる社会的条件を、浮き彫りにするものでもあるからだ。また私たちは全体を通じて、アートとデザインが人々の生き方をナビゲートし、形作る力強いツールであることを再認識する──それぞれの身近な生活、日々の生き方こそが、世界を自分のものにするハッキングと創造の精神を発揮すべき場であることを教えてくれるのだ。