宇宙写真家が見つめた「極小宇宙」──微小生物に宿る驚異の造形美

アートと科学が交差する領域での表現を追求する写真家マイケル・ベンソンは、宇宙の画像を用いた写真作品で知られている。そのベンソンが近頃、ナノスケールの宇宙を題材にした作品集を発表した。微小な生物の驚くべき形態とその美しさを捉えた作品から、8点を選んで紹介しよう。

『Nanocosmos: Journeys in Electron Space(ナノコスモス:電子空間の旅)』は、神秘に満ちた極小世界の画像を集めた写真集だ。マサチューセッツ工科大学(MIT)で走査電子顕微鏡(SEM)を使い始めたアーティストのマイケル・ベンソンは、この強力な助っ人とともに数年にわたる観察の旅を続け、ほかの方法では決して見ることのできない微小な生物や有機体の姿を、領域横断的な新たな写真表現として提示した。

エイブラムス・ブックスからこの素晴らしい作品集を刊行する前にも、ベンソンは多くの本を出している。たとえば、惑星探査機が撮影した画像を精緻に合成した写真を収めた『Otherworlds: Visions of Our Solar System(別世界:太陽系の風景)』や『プラネットフォール—惑星着陸—(原題:Planetfall: New Solar System Visions)』、1000年以上にわたって人類が描いてきた宇宙の図像や地図などを集めた『Cosmigraphics: Picturing Space Through Time(コスミグラフィクス:宇宙はどう描かれてきたのか)』などだ。さらには、映画『2001年宇宙の旅』が作られた経緯を探るノンフィクション『Space Odyssey: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, and the Making of a Masterpiece(宇宙の旅:スタンリー・キューブリック、アーサー・C・クラーク、そして傑作の誕生)』の執筆者でもある。

ベンソンは『ナノコスモス』に収録された作品を制作するため、6年にわたってカナダ自然博物館で走査電子顕微鏡を用いて単細胞生物などを撮影。その画像データをもとに、肉眼では見ることができない極小世界を驚くべき精細さで視覚化した。その試みについてベンソンは次のように語っている。

「私の関心はフロンティアにあります。そして私が考えるフロンティアとは、私たちにとって既知の、あるいは既知だと思っている領域と、未知の領域との境界です。通常は科学者だけがアクセスできる場所ですが、私はそこに行くことに大きな魅力を感じています」

以下、『ナノコスモス』からピックアップした画像を、ベンソンの解説とあわせて紹介する。

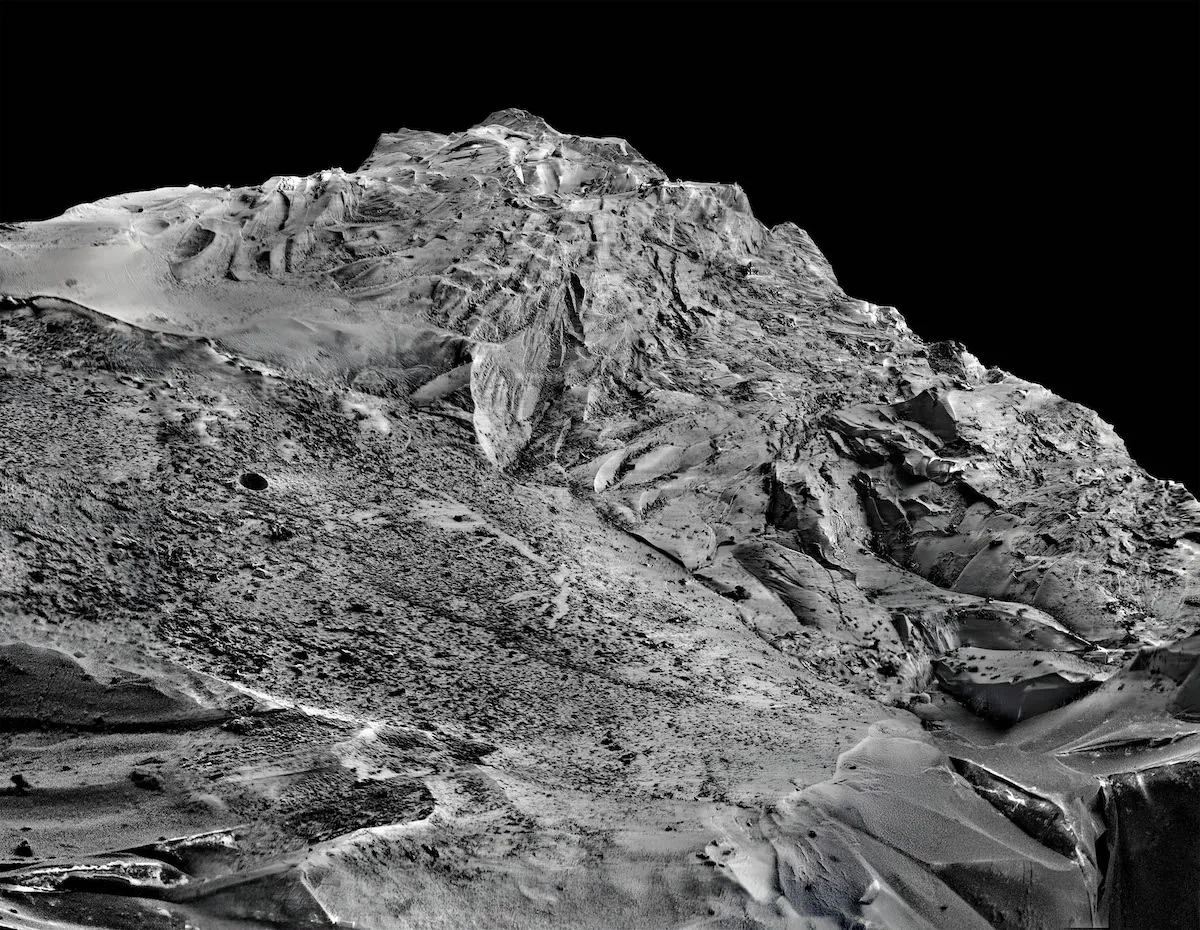

月のプロミネンス(突出度)

電子顕微鏡を使って何かできないかと考え始めた頃、私は以前の作品とこの作品をつなぐキーワードは宇宙になるだろうと思っていた。我われは宇宙を地球の外にある世界だと考えがちだが、実は我われ自身が宇宙なのだ。宇宙に浮かぶ岩の塊の上に住んでいるのだから。

この作品はアポロ計画で採取されたサンプルを管理しているテキサス州ヒューストンの施設から入手した月面サンプルの画像で、ある意味では外宇宙と内宇宙をつなぐ架け橋だと言える。ここで捉えられているのは地質学的構造だが、そのスケールは非常に小さく、幅は1ミリほどしかない。約5億年前に月に小惑星が激突した際に生成されたガラスの顕微鏡写真は、まるで連なった山のように見えるところがとても面白い。言うなれば一種のフラクタル構造で、概念としては知っていても実際に目にする機会が少ない世界の構造を裏付ける写真ではないかと思う。

クレーターは広大で、月などの天体に巨大な物体が衝突してできるもの、というような人間中心主義的な誤った考えを宇宙に当てはめることはできない。目もくらむような速度で移動する微細な砂粒もまた、天体に衝突して小さなガラス片となり、さまざまな変化を生み出すからだ。

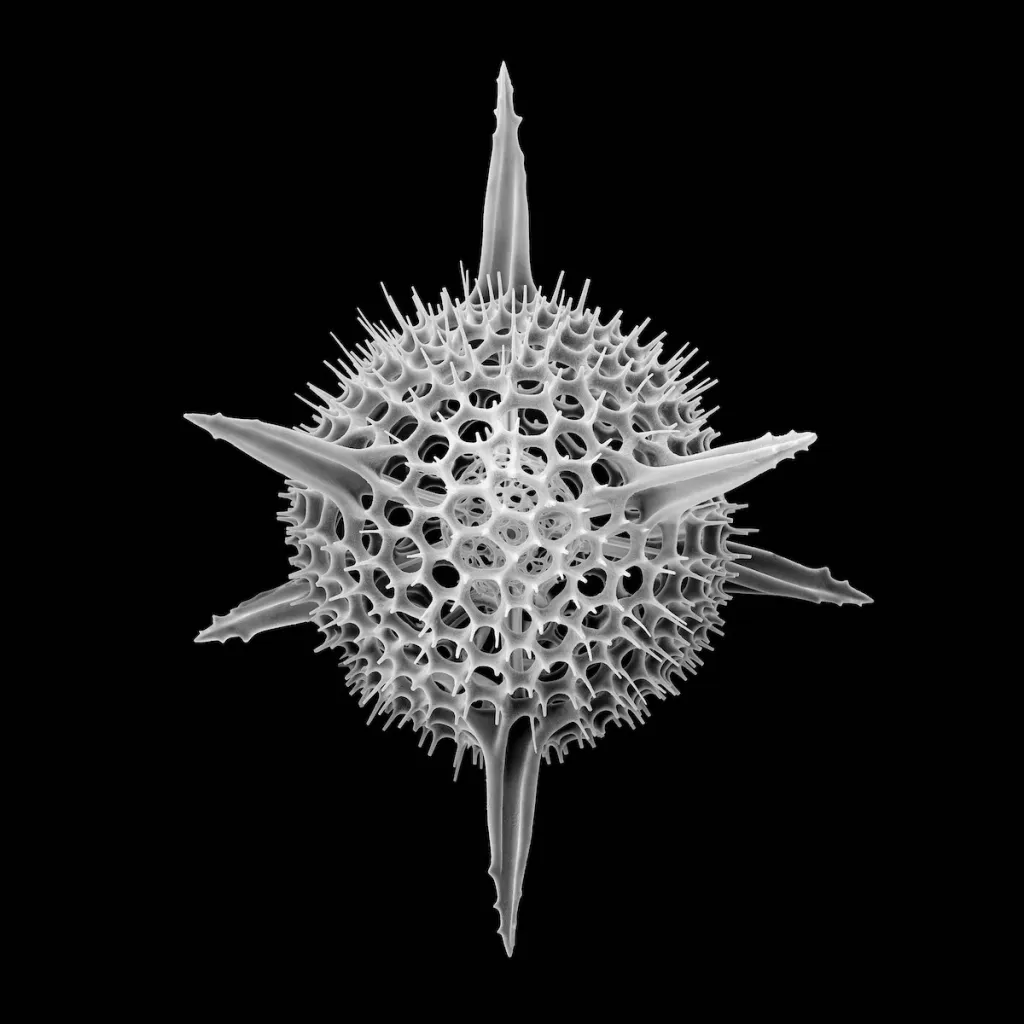

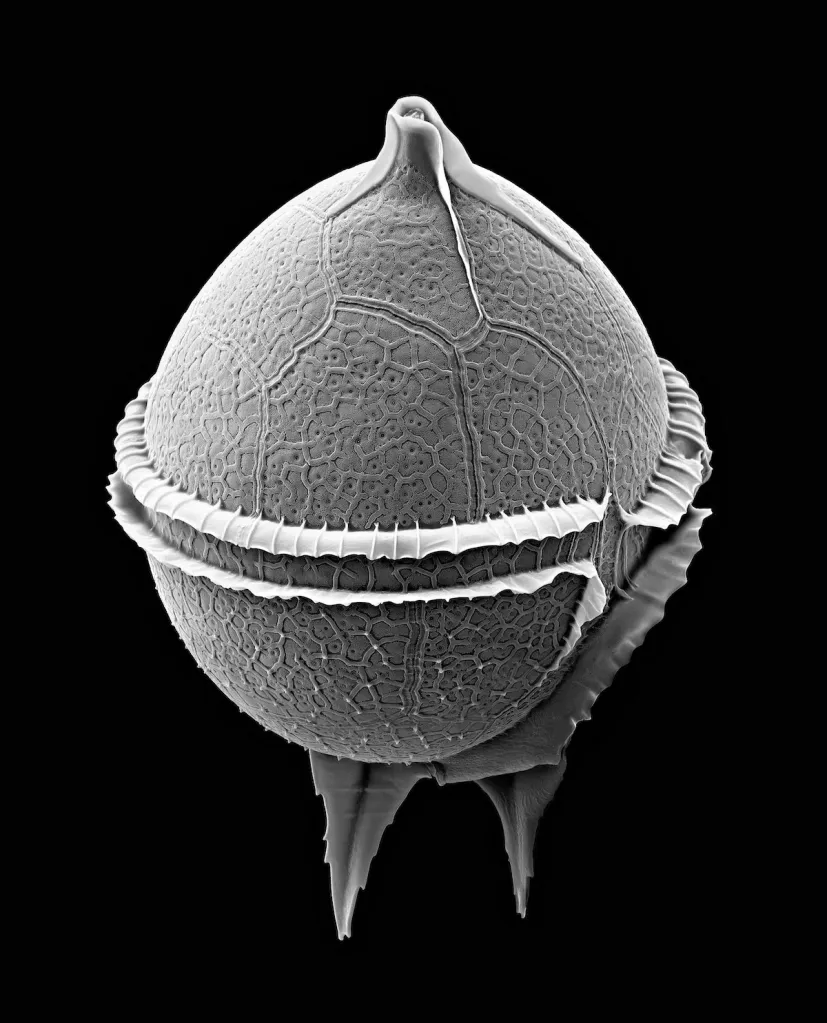

放散虫(Clathrosphaera arachnoides)

放散虫は海に住む単細胞生物で、ドイツの生物学者エルンスト・ヘッケルが20世紀初頭に著した『生物の驚異的な形』に図像が掲載されて初めて一般に知られるようになった。ヘッケルのスケッチをもとにした、生物の美しい石版画を見たことのある人もいるだろう。この本に掲載された放散虫の図版は、パリの地下鉄の入口にある意匠などで有名なアール・ヌーヴォーや分離派の時代に、デザインや建築、アートに影響を与え、有機的な造形の発想源になっている。

私にとってこの画像は、原子の運動を瞬間的に切り取った静止画、あるいは原子核に含まれる陽子を捉えたもののように見え、まさに異世界的な感じを受ける。実際は単細胞生物の殻で、バイオミネラリゼーション(生物が鉱物を生成する作用)によって海水からケイ酸を取り込んで生成されたシリカというガラスに似た物質でできている。マニアックな解説から察した人もいるだろうが、私には科学オタクの一面がある。しかしこれは研究のためではなく、アート作品として作った画像で、畏敬の念や崇高さを感じさせることを意図している。

私が追求しているのは科学研究のための技術をアートに活用することで、それは宇宙を扱った作品にも通じる。惑星間探査で得られた画像データから作った風景写真について、私は美術史や景観表現の歴史に連なる作品だと主張した。今回も、科学研究の成果をもとに作った画像について、写真史や世界の現象を表す視覚表現の歴史に属するものとして論じている。科学的な側面全般について関心があるが、最も興味を惹かれるのは被写体の美しさなのだ。科学のフロンティアに被写体を求めるのは視覚的に素晴らしいイメージを見つけるためで、海水の鉱物含有量や酸素分布、地質年代などについて知ることを目的としているわけではない。

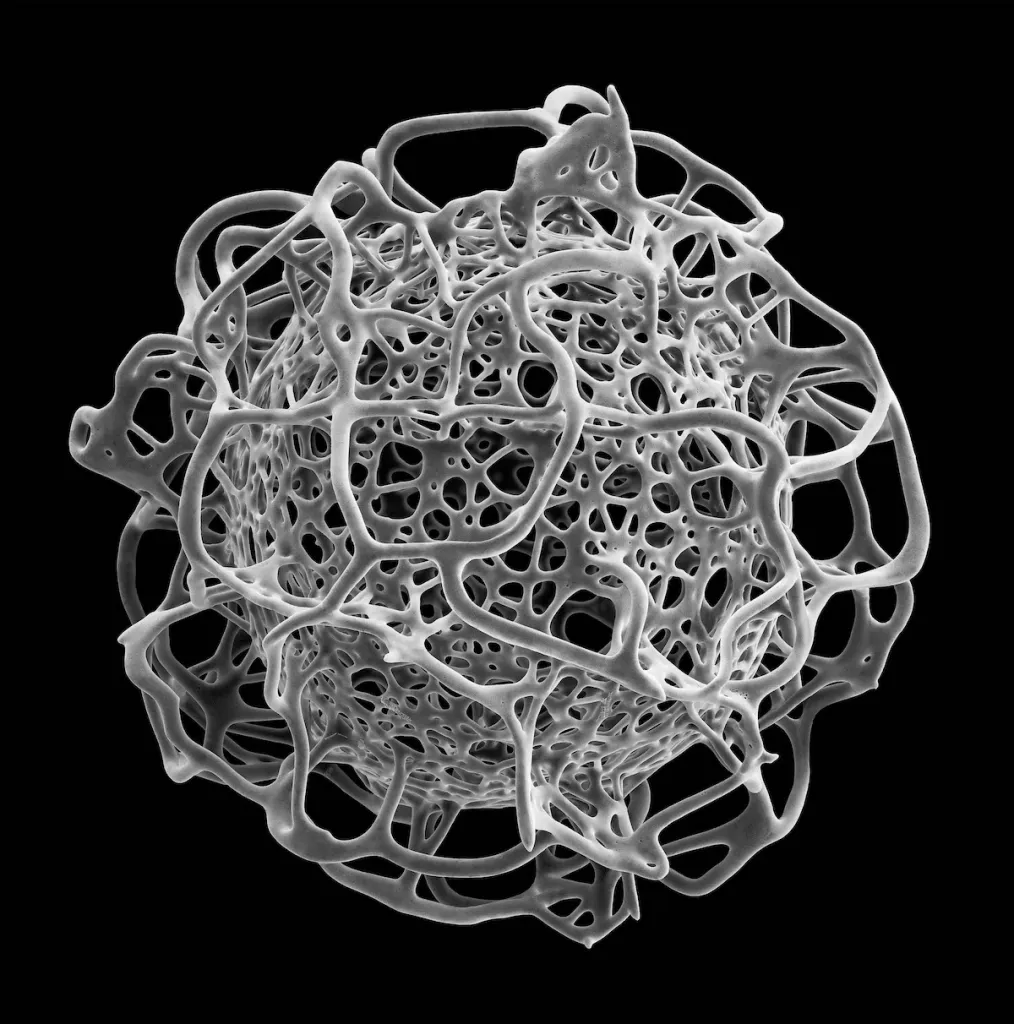

放散虫(Haliomma pachydermum)

これまで何度となく放射虫を見てきたが、そのたびに息を呑む思いになる。数十億年の進化を経た単細胞生物が、これほどまでに美しく複雑なものを作り出すのは理解を超えているとしか言いようがない。こうした驚きの積み重ねで私の神経回路は組み替えられ、人間のような多細胞生物の方が単細胞生物より複雑だという考えを捨てるに至った。端的に言ってそれは事実ではないからだ。

放散虫は概して規則的な網目構造を持つ多角形で、殻はシリカ(二酸化ケイ素)でできている。先ほどもフラクタル構造に触れたが、放散虫もしばしば球体が入れ子状になった形をしている。細胞の構造について知識がある人のために付け加えると、中心嚢に内細胞質と細胞核があり、最も活発な生命活動はそこで行われる。その周りにあるのがタンパク質などを含む粘液状の外細胞質で、外殻に守られている。こうしたことについては本の中でも説明しているが、読者がまず形の美しさを純粋に楽しめるよう、図版と解説文は意図的に分けてある。

放散虫の寿命は約2週間で、内部の細胞が死んだ後に残された殻が少しずつ雪のように沈んでいくが、海底に届くまで数十年かかることもある。海中に絶え間なく降り続ける雪のような殻が堆積した物質は珪質泥と呼ばれ、これが数百万年かけて圧縮されたものがチャート(珪質泥岩)という極めて密度の高い石になる。石器時代にはチャートを使って矢尻や斧などの道具が作られた。こうして放散虫が人類の文化に影響を与えたという解説を書くのは、非常に楽しい作業だった。

渦鞭毛藻(Protoperidinium michaelis)

美しく、ユーモラスな形をしている渦鞭毛藻も単細胞生物の一種で、セルロースでできた殻は紙のようなものと言っていいかもしれない。上下両端に小さなプロペラを備えた奇妙な構造をしており、下の方にあるのは推進用の鞭毛で、真ん中にあるのは回転のための赤道鞭毛と言われる。水中を回転しながら進む様子はまるで小さな宇宙船のように見えるが、夜になると航跡波の中にちらつく青白い不思議な光は、この渦鞭毛藻類の生物発光現象によるものだ。

極めて小さいこれらの生物は、乾燥させてスライド標本にした状態でも肉眼では確認しにくく、水中で見つけるのはなおさら難しい。食卓塩の粒の幅の8分の1ほどしかないのに、これほど複雑な構造をしているのは驚くべきことで、まるでアンドロイドのように思える。人間の頭を引きちぎるアンドロイドをH・R・ギーガー(*1)がデザインしたら、こんな形になるかもしれない。

*1 映画『エイリアン』のクリーチャーデザインなどで知られるスイスの画家

アブラムシが付いた顕花植物

これは『ナノコスモス』に掲載した全作品の中で、作るのに最も時間がかかった画像だ。ごく一部の例外を除き、作品は複数の顕微鏡画像を手作業でデジタル合成しているが、ここでは300~400枚の画像を使っているので完成までに1カ月を要した。その制作過程は、写真撮影より絵画を描くのに似ていると言えるかもしれない。ここに写っているものの幅は約1cmと、この本で扱っている被写体としては最大級。電子顕微鏡の世界での1cmは、本当に巨大なスケールだ。

これを含めたいくつかの作品は、多くの人々に親しまれている17世紀オランダの静物画を念頭に置いて制作している。それは、ラッヘル・ライスやアンブロシウス・ボスハールト(父)が手がけたような、花を中心とした小世界を緻密に描写した絵画だ。ここでは、自然の小世界である顕花植物の上にアブラムシがいる。特に意図したわけではないが、この画像を作成しているときにふと思い浮かんだのが、ジャングルに囲まれた虎を描いたアンリ・ルソーの絵だった。

体長約2mmのアブラムシは、私の庭の芝生にいたものだ。科学オタクのように(実際そうだが)ピンセットとエタノール入りの小瓶を持って外に出て、顕微鏡写真で見栄えのしそうな微小な生物を探しまわるのだが、確かこのアブラムシが瓶に入った時はそれを見落としていて、後でその存在に気付いたのだと思う。

ゾウムシ(Lechriops oculatus)

昆虫学者がこの種にこんな名前(「oculatus」はラテン語で「目に関する」の意)を付けたのは、巨大な目を持っているように見えるからだろう。象の鼻のように長く突き出た口吻の上部では2つの目が今にも1つにつながりそうで、まるでSFに出てくる怪物だ。

とはいえゾウムシは穏やかな草食動物なので、もし極小サイズに縮められた人間がゾウムシと遭遇しても食べられてしまう心配はなく、ただ大きな体を揺すって通り過ぎていくだけだろう。象のようなこの形を見ていると、(「どちらも悪い2つの選択肢のマシな方:the lesser of two evils」をもじって)「the lesser of two weevils(2つのゾウムシの小さな方)」というダジャレを言いたくなる。

フンコロガシ(Onthophagus francoisgenieri)

これはパプアニューギニアに生息するフンコロガシだが、カナダ自然博物館に通っていた頃は、世界中のフンコロガシに触れる機会があった。同館の昆虫学者たちがとても協力的で、さまざまな標本を惜しみなく私に貸してくれたからだ。鎧を着たような姿で土を運ぶフンコロガシは非常に魅力的で、中には兜をかぶった侍に見える種類もある。

強そうなルックスではあらゆるサイズの生き物の中でトップクラスなのに、彼らも草食だ。ただ、動物の排泄物を食べるので、正確には草食とは違うのかもしれない。さまざまな種のフンを糧とするフンコロガシは、それを自らの体より大きな球体に丸めるために鎧をまとったような形をしている。転がして丸めたフンは地中に埋められ、たとえばアフリカのフンコロガシは、象の排泄物を分解する極めて重要な役割を担っている。

最近訪れたメトロポリタン美術館の「Divine Egypt(神々のエジプト)」展でもフンコロガシを模した展示物が数点あり、その1つは巨大な石でできている。フンコロガシに魅了された古代エジプト人は、地平を横切っていくフンの玉の動きを、昇っては沈んでいく太陽に見立てていた。フンコロガシを崇めるこうした古代エジプトの信仰については、本の中でも触れている。

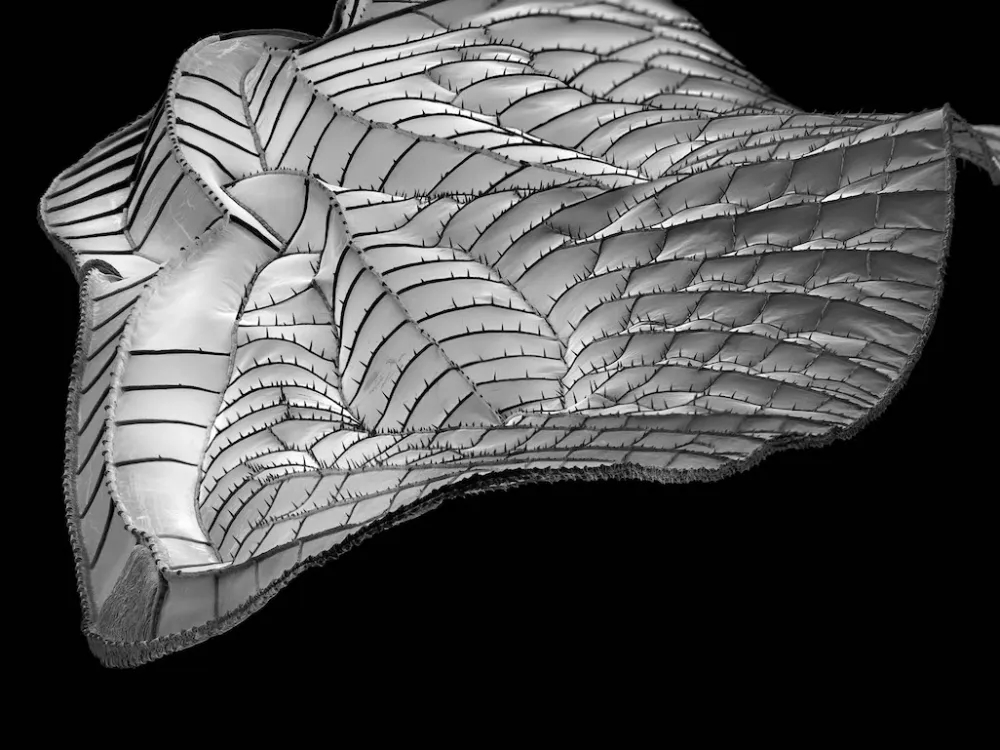

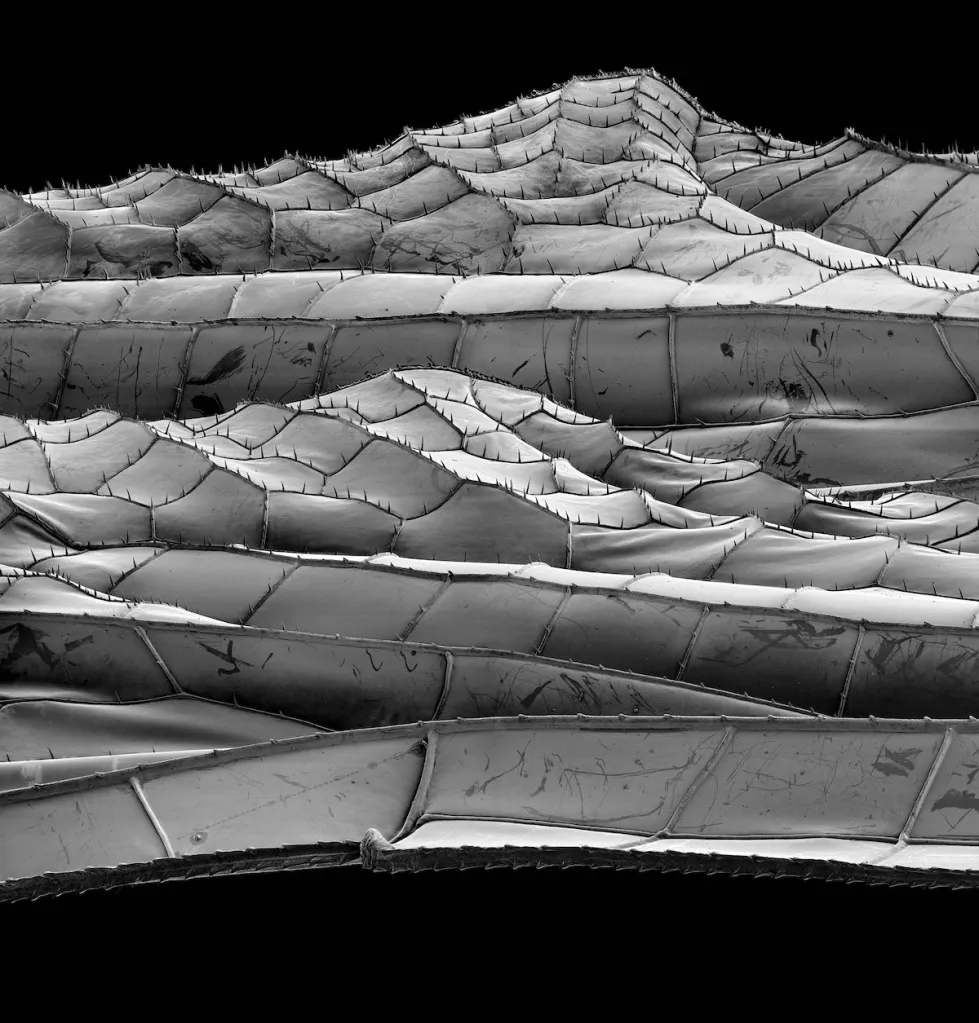

トンボ(Erythemis simplicicollis)の翅

トンボの翅や空気力学的形体には強く惹かれるものがある。トンボの翅は、まさに自然が生み出したデザインの傑作だろう。何年も前、このプロジェクトに取りかかったときに私が掲げた目標は、顕微鏡的なスケールの自然のデザインを探求することだった。そして、これまでたくさんの形を見てきたが、トンボの翅より優れたデザインはほとんどない。うなりをあげて驚異的な速さで動く翅は、強靭でありながら軽量という素晴らしい構造を持っていて、工学的な難問を見事にクリアしている。

ここに写っているのはトンボの前翅の先端部だ。被写界深度の問題を解決する必要があったので(手前から奥までピントをぼかさずにシャープな像を描き出すため)、この画像も数多くのスキャン画像をもとに、フォトショップで3週間ほどかけて合成している。ヴィクトリア朝のガラス温室のような趣がありつつも、非常に有機的な形をしている点が気に入っている。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews