「アートホスピタル」という夢──ブキャナン回顧展が示す「ケアとコミュニティ」のためのアート

アフリカ系アメリカ人のアーティスト、ビバリー・ブキャナン(1940-2015)は、ジョージア州を拠点として南部の文化に深く根ざした作品を生み出した。慢性疾患を抱えながら幅広い分野で独特な世界観を表現したブキャナンの回顧展「Beverly’s Athens」をレビューする。

ジョージア州アセンズに住んでいた20年以上もの間、ビバリー・ブキャナンは暮らしに必要なものの対価を作品で支払っていた。完全にではないにせよ、貨幣を使わずに生活を回す方法を編み出していたのだ。

ジョージア大学附属のアートギャラリー、アセネウムで3月21日まで開催中の展覧会「Beverly’s Athens(ビバリーのアセンズ)」の冒頭には、12点の手描きの自画像をまとめたカレンダーが飾られている。これは、診察料代わりにスティーブン・ルーカス医師に渡されたものだ。医療費を現金や医療保険の自己負担金ではなく作品で支払っていたブキャナンは、まるで闇取引のように駐車場でルーカス医師との受け渡しをしていた。

ルーカス医師の個人コレクションから展覧会に貸し出しされたこの作品の線や色の使い方、作品の来歴、自画像の顔つきなどからは、彼女の人となりが濃密に伝わってくる。展覧会のキュレーションを担当したアーティスト、モー・コステロとカッツ・テッパー(2人とも展覧会の制作中はアセンズに滞在しており、テッパーは最近移住してきた)は、ルーカス医師の自宅を「実質的にはビバリー・ブキャナン美術館」だと表現する。

展示作品の多くは「街の人から借りた」

「Beverly’s Athens」展に並ぶ作品の多くは「ローカルコレクション」からの貸出品、要するに地元住民の自宅や店に飾られていた作品を借りてきたものだ。展示の1つは会場ではなく、ブキャナンが住んでいた小さな家の裏に置かれている。今では彼女のシンボル的作品となった木製の彫刻シリーズに似た小屋の周りには、緑豊かな庭が作られていた。

その庭で丹精込めて育てた植物にちなみ、彼女は「黄色いチョウセンアサガオの女王」(*1)という称号を与えられた。展覧会で上映されているジュディス・マクウィリー撮影の映像には、庭に植えられた植物の間に四角いコンクリートの彫刻が見える。映像展示の近くには、うっすらと苔むしたコンクリート彫刻の実物も並んでいるが、会期終了後には庭に戻される。

*1 チョウセンアサガオは幻覚や運動麻痺を起こす自然毒のある植物で、ジムソンウィードとも呼ばれる。

こうした構成が示するように、「Beverly’s Athens」展はブキャナンをめぐる人々、そして人間以外の存在が織りなす場とエコシステムについての展覧会だ。周囲の環境を大切に育んだブキャナンは、その環境に助けられ、充実した人生を送っていたことが分かる。

彼女の庭から会場に持ちこまれたコンクリートブロックにはタイトルがなく、制作年月日も記されていない。ブキャナンはこれと似たコンクリート作品をいくつも作り、それらを「遺跡」と呼んでいた。そのような呼び方をする理由を彼女は次のように語っているが、それはまさに彼女自身についても言えることだった。

「これらのオブジェは数多の試練を乗り越え、生き残ってきたことを物語っています。『私はここにいる、まだここにいる!』と訴えているかのようです」

ブキャナンは、患者以外の立場でも医学の世界との関わりがあった。1960年代後半にコロンビア大学で寄生虫学と公衆衛生学の修士号を取得し、卒業後はブロンクスとニュージャージーで予防接種や母乳による育児、避妊に関する啓発活動に従事している。

その仕事の合間に創作を続け、1971年には有名美術学校のアート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークに入学。間もなく師と仰ぐようになるロメール・ベアデンと出会い、77年にはギャラリストのベティ・パーソンズの勧めに従って創作活動に専念するようになった。そしてその翌年、ジョージア州へと移住する。

彼女は、所属ギャラリーが展示したがらなかった作品も密かに作り続けていた。それは(毒のある)花のドローイングで、ギャラリストがスタジオを訪ねてくるときには、わざわざトイレに隠していたという。その花の絵が、今回の展覧会でようやく日の目を見ることになった。描かれているのは、挑発的な様子で垂れ下がる黄色いチョウセンアサガオの花や、花瓶からすっくと突き出た鮮紅色のチューリップだ。

展示テーマは「生き延びること」

花のドローイングもそうだが、この展覧会に並ぶ作品は必ずしもニューヨークのアート界からの評価を念頭に作られていない。その多くは交換を目的に、あるいは愛情の印として制作されている。たとえば、友人のために手近な材料で作られたクリスマスツリーや、世話になっていた配管工への贈り物にした作品などがある。

展示の中には、寄せ集めの木片を組み合わせて作られた美しいロッキングチェアのポラロイド写真もある。精巧に作られたものであると同時にカオスを感じさせるこの椅子は、ジョージア州出身のセルフトート・アーティスト(*2)、R・A・ミラーのために作られた。

*2 正式な美術教育を受けていない独学のアーティスト。フォーク・アートやアウトサイダー・アートの作家も含まれる。

ブキャナン自身も、セルフトート・アーティストと見なされることがある。南部人特有の庶民性があり、大学では医学を専攻し、奔放なスタイルで作品を作っていたことが理由の一端だろう。しかし、彼女は美術学校のアート・スチューデンツ・リーグで学び、そもそもアーティストをインサイダーとアウトサイダーに分ける考え方自体を否定していた。1988年には、フォーク・アートについてこんなことを書いている。

「南部のアーティストなら誰しも、遅かれ早かれフォーク・アートと向き合わざるを得ないはずです。自分たちもフォーク・アートの作家も同じ土地に根ざし、食や土、空、開拓地、開発、暴力、銃、亡霊など、同じものの影響を受けているのですから」

この展覧会には見る者の心を打つひたむきさがあるが、決して素朴な内容ではない。どこか感傷的な面がありつつも、生き延びることがテーマになっているからだ。ブキャナンが慢性疾患を抱えるアーティストだったことを、自らも慢性病を持つキュレーターたちは強調している。彼らが提示しているのは、資本主義のシステム外で独自の「ケア」のネットワークを築き、臨機応変に生きたブキャナンの姿だ。

「エアフィルターの天使」や「患者衣の天使」など、医療現場にいるさまざまな天使たちを描いたドローイングをブキャナンは何点も制作しており、ある作品の裏面には「私のもう片方の翼は修理中で、新品同様になって戻ってくるでしょう」と書いてある。また、病院のベッドに横たわる自画像には、「変なものを食べた」ときや「アレルギー反応を起こした」ときに面倒を見てくれた医師や看護師、友人への感謝の言葉が添えられている。

展覧会では、多くの人に親しまれている小屋の彫刻と同じスタイルで作られたベッドや椅子を見ることもできる。どちらも休息の場として使われる家具だが、中には調剤用のヘラを組み合わせて作った椅子もある。このヘラは、薬剤を処方通り正確に計量するための道具で、彼女が通っていた薬局でも使われていた。

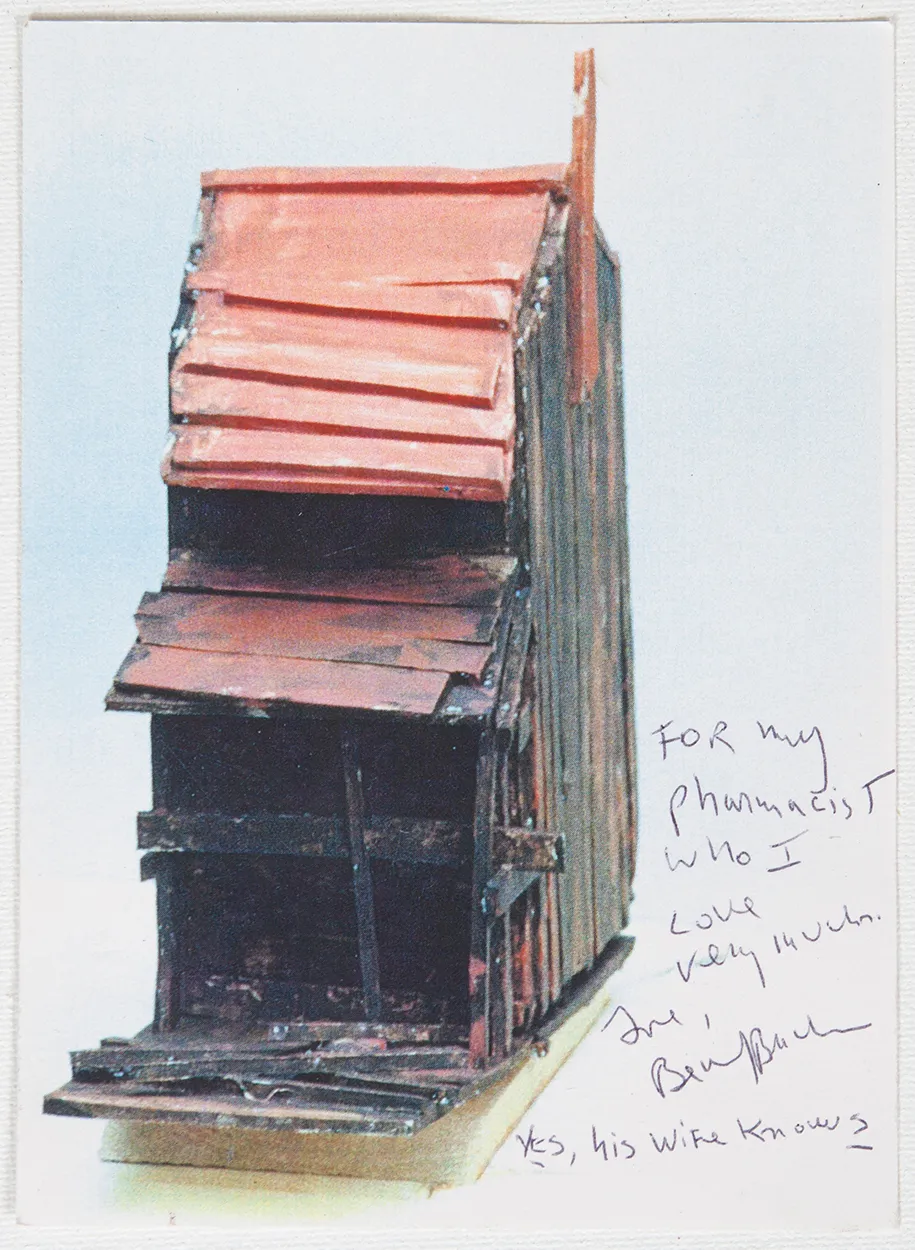

メディカル・アーツ・ファーマシー(現ホーソーン・ドラッグズ)というその薬局は、この展覧会で重要な位置を占めている。そこは昔も今も、患者が処方箋を持って薬を受け取りに行くだけの場所ではない。ブキャナンはこの場所について、「関節炎の薬が出てくるのを待ちながら併設の食堂でランチも食べられる、フレンドリーな社交の場」だと話していた。彼女から薬局のオーナーに贈られた写真には、冗談混じりのこんな署名がある。「私の大好きな薬剤師さんへ愛を込めて。もちろん彼の奥さんも知っています」

1990年代初頭、この薬局はブキャナンにTシャツの制作を依頼した。展覧会にはそのTシャツと、それを着て誇らしげに満面の笑みを浮かべる彼女の写真も展示されている。今もホーソーン・ドラッグズでは、そのTシャツに使われた絵が額装されて壁に掛けられており、処方箋受付カウンターの上には彼女が作った卓上クリスマスツリーが時期になると飾られる。

実際に薬局を訪ねてみると、彼女がなぜこの場所を好きだったのかがすぐに分かった。キュレーターのコステロとテッパーが常連になったこの店を出る頃には、私も薬局長と抱擁を交わすほど親しくなっていた。現代の医療システムには、人助けより訴訟の回避を優先するビジネスモデルがはびこっているが、それとは対極にあるこの店の温もり(ブキャナンはこうした温もりを与えたり受け取ったりする特別な才能を持っていた)に触れた私が感じたのは、南部特有の人情味に対するノスタルジーだった。

「障がい者カルチャー」体現者が築いたコミュニティ

ビバリー・ブキャナンは、「障がい者カルチャー(disability culture)」という言葉の本質を体現している。この言葉は、充実した人生を送れるよう後押ししてくれるとは言い難い世の中で、私たちが自らを支え、そして互いに支え合いながら生き延びるための、創造的で機知に富んだ協働の在り方を指している。たとえ絵画や彫刻の形を取っていなくても、こうしたコラボレーションはいつの時代もアートと呼べるものだ。そして彼女の場合、まさにアート作品を通して周りの人々とのつながりを築いていた。

1990年に制定された、障がいのある人たちをサポートするための法律や、リモートワークのような柔軟な働き方がなかった時代、体調が悪化する中でブキャナンにできた仕事は少なかったに違いない。その中で自由に取り組める作品制作は、彼女にとってアクセスしやすい働き方だったのだろう。もちろん、公衆衛生に関する仕事をしていた彼女は、人を助けるのに医学だけでは不十分なことを誰よりも深く理解していたはずだ。そのために必要なのはコミュニティ全体のサポートだが、彼女は自らそうしたコミュニティを実現したのだ。

そう考えると、障がいのあるアーティストたち、すなわちブキャナンの真の理解者たちが先頭に立って彼女の仕事を後世に伝えようとしているのも頷ける。2016年にブルックリン美術館で開かれた初の大規模回顧展に共同キュレーターとして関わり、ブキャナンに光を当てたのは、車椅子ユーザーとしての経験に着想を得た作品で知られるコンセプチュアル・アーティストのパーク・マッカーサーだった。

アセネウムの展覧会の終盤には「もし宝くじに当たったら」という言葉で始まる手書きのメモが展示されているが、それを見た瞬間「くじが当たってほしかった」と強く思った。彼女の夢は「アートホスピタル」を創設することであり、実現されれば皆が恩恵を受けたはずだった。そこは病気になったアーティストが休息し、創作し、ケアを受けながら互いに贈り物を創り合える場所だ。その夢が実現するまで、私たちは彼女が残したたくさんの贈り物を楽しむことにしよう。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews