フリーダ・カーロの壮絶な生涯。肉体と心の苦悩を見つめ続ける画家の生を支えた「絵を描くことの幸せ」

近年、オークションでの落札価格がうなぎ上りのフリーダ・カーロ。ディオールが彼女をテーマとした2024年クルーズコレクションを発表したり、今年のサンダンス映画祭で新たなドキュメンタリー作品『Frida』が発表されるなど、その人気は衰え知らず。その波乱万丈の生涯と作品を、あらためて振り返ってみよう。

フリーダ・カーロの強烈な個性と魅力

もしもフリーダ・カーロが医師になっていたら、その人生は淡々としたものだっただろうか。高校生の頃に医学部進学を目指していた彼女は、メキシコシティでも有数の進学校で生物学や解剖学、動物学を学ぶ。約2000人いる生徒のうち女子はわずか35人で、カーロもその1人だった。しかしある日、帰宅途中に乗っていたバスと路面電車が衝突。瀕死の重症を負った彼女は、かろうじて一命をとりとめたものの、後遺症による痛みに悩まされ続けた。この事故でカーロは医学をあきらめ、代わりに絵画に自分の人生を託すべく画家への道を歩むようになる。

短くも情熱的に生きたカーロは、その生涯で200点弱の絵画を制作。そのほとんどは自画像か、家族や友人の絵、あるいは静物画だった。具象的かつ非常に個人的な彼女の絵は、自らの経験を描写するために、民俗的な表現とシンボリズムを融合している。そこでは、「夜と昼」「男性的なものと女性的なもの」「2つの場所に同時に存在すること」「2つに分裂したカーロ自身」など、二項対立的な要素が組み合わされていることが多い。

彼女にはさまざまな側面があったが、一般的には、メキシコ人としてのアイデンティティを大切にするボヘミアンで政治的にリベラルな、強烈な個性の持ち主として知られる。彼女が今日でもポップカルチャーのアイコンとされているのは、こうした人物像によるところが大きいだろう。

カーロはまた、ローラ・アルバレス・ブラボ、カール・ヴァン・ヴェクテン、ニコラス・ムライ、イモージン・カニンガム、エドワード・ウェストン、ジュリアン・レヴィ、ドラ・マールなど、20世紀を代表する数多くの写真家たちを魅了した。その写真が捉えたカーロの姿は、今も彼女に対する私たちの憧れを刺激し続けている。

幼少期の病気と10代で負った大ケガ

フリーダ・カーロことマグダレーナ・カルメン・フリーダ・カーロ・イ・カルデロンは、1907年7月6日に生まれ、メキシコシティ郊外のコヨアカンに父親が建てた青い家、カーサ・アスールで育った(メキシコ革命に強い思い入れがあった彼女は、のちに生まれ年を革命の始まった1910年に書き換えている)。父ギジェルモ・カーロはドイツから移住したハンガリー系ユダヤ人の写真家で、母マティルデ・カルデロンは先住民族とスペイン人の血を引くカトリック信徒だった。4人姉妹の3女だったカーロは父親と仲が良く、その手ほどきを受けて幼い頃から写真スタジオの仕事を手伝っていたという。

6歳の時にポリオに罹り、以来カーロの右脚は左脚より細く短いままになった。彼女のトレードマークでもある民族衣装のロングスカートは、メキシコ人としての誇りを表す単なるファッションステートメントではなく、変形した脚を隠すためのものでもあったのだ。

1922年、カーロはメキシコシティの国立予科高等学校に進学し、主に理数系の学科を学びながら、カチュチャスと呼ばれる共産主義の学生活動家クループの一員となった。彼女の在学中に、当時はまだ駆け出しのアーティストだった「ロス・トレス・グランデス」(メキシコ壁画界の3大巨匠とされているダビッド・アルファロ・シケイロス、ディエゴ・リベラ、ホセ・クレメンテ・オロスコ)の全員が、この学校で壁画を制作している。カーロがのちに夫となるリベラを知ったのは、彼がこの学校の円形劇場で壁画を描いていたときのことだが、その後1928年に再会するまで2人が顔を合わせることはなかった。

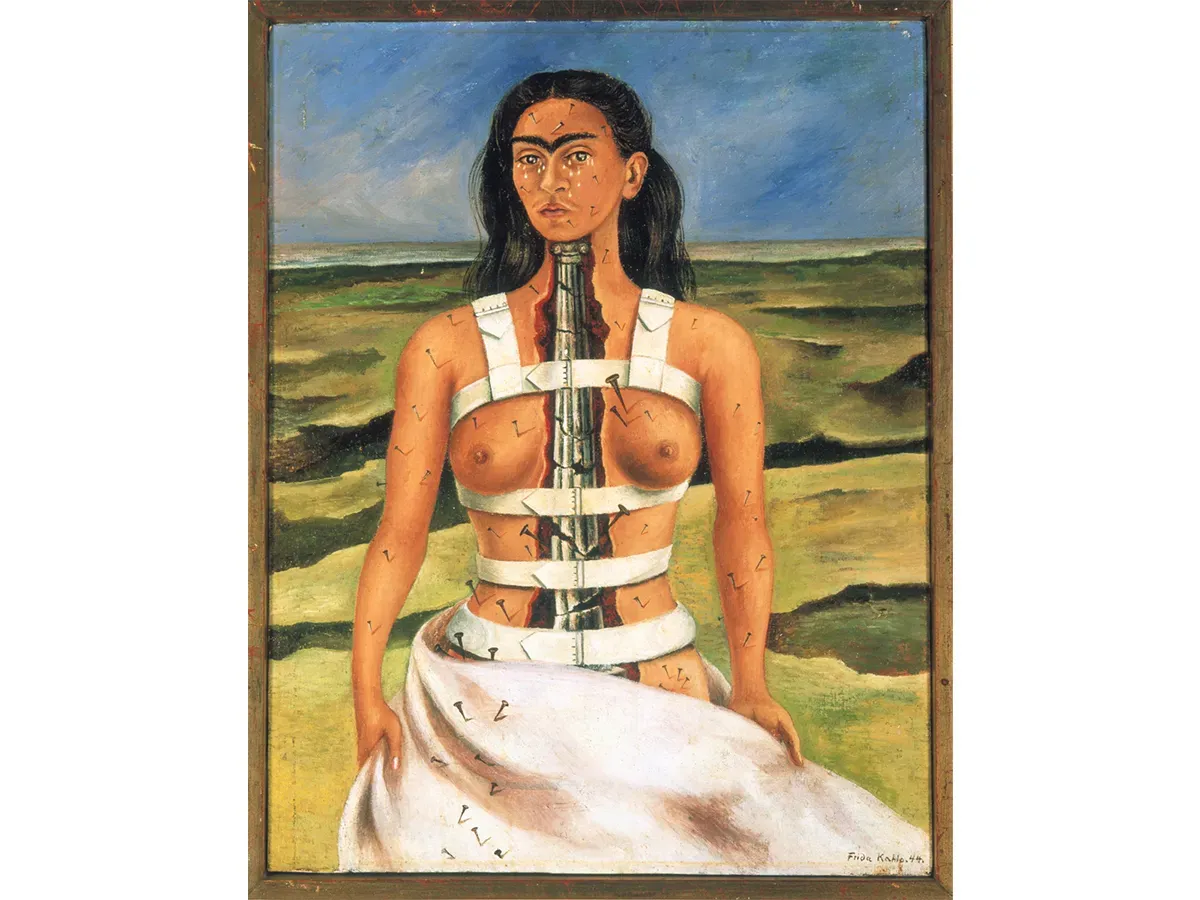

1925年9月17日、カーロと当時のボーイフレンドが乗っていたバスが路面電車と衝突。死亡者も出たこの事故で、カーロは背骨や鎖骨、骨盤、右脚を骨折し、内臓にも重傷を負った。事故後の入院期間中、1カ月にわたり石膏のコルセットを装着していた彼女は、それ以降もずっとコルセットをつけなければならなくなった。さらにはこの事故による外傷が原因で、その人生において何度も流産や治療的な中絶をくり返し、30回を超える手術を受けることになる。

長い間寝たきりで過ごさざるを得なかったカーロは、療養中に絵を描き始めた。母親が天蓋付きベッドに取り付けてくれた携帯用イーゼルと鏡を使って彼女が最初に描いたのは、最も身近な題材である自分自身だった。波乱に満ちたその人生で、彼女はその後何度も自画像に立ち帰り、その時々の内面世界を描き出している。

ディエゴ・リベラとの波乱に満ちた関係

大事故によるケガから回復して数年後、カーロは友人で写真家のティナ・モドッティを通じてリベラと再会する。カーロより20歳年上のリベラは、その頃には芸術家として名を成していた。そして、1929年8月21日に結婚した2人の関係は、浮き沈みがありつつ続いていく。彼らはのちに一度離婚することとなるが、すぐに再婚。それぞれ浮気をし、時には同じ相手と度々関係を持った。カーロの不倫相手としてよく知られている人物には、ロシアの革命家レオン・トロツキー(メキシコ亡命中、妻とともに一時カーサ・アスールに住んでいた)や、日系アメリカ人の彫刻家イサム・ノグチなどがいる。

カーロとリベラが新婚時代の数年間を過ごしたのがアメリカだ。2020年に出版された『Frida in America: The Creative Awakening of a Great Artist』によると、カーロはそこで「創造者として目覚め」、サンフランシスコやニューヨーク、デトロイトに住みながら主要な作品を次々と生み出した。1930年、初めてアメリカのサンフランシスコに降り立った23歳のカーロのことを、夫妻を撮影した写真家のエドワード・ウェストンはこう書き留めている。

「頭からつま先まで伝統的な衣装に身を包んだ彼女は、サンフランシスコの街で目を引き、道ゆく人々は足を止めて彼女に見とれていた。ディエゴと並ぶとまるで人形のように小柄だが、小さいのはあくまでも身体だけで、彼女は強く、とても美しい」

ウェストンの描写は、サンフランシスコに住んでいたときにカーロが制作した新婚当時の夫婦の肖像と重なる。《Frieda and Diego Rivera》(1931)というこの絵の中で、リベラと比べ大げさなほど小さく描かれたカーロとその小さな足は、まるで床から浮いているようだ。しかし彼女の表情は力強く、ショールの燃えるような赤によってそれが強調されている。

リベラの陰に隠れていたアメリカでの日々

カーロがアメリカ滞在中に親しくなったアーティストはウェストンだけではない。サンフランシスコに到着して間もなく、彼女は写真家のドロシア・ラングに出会う。ラングは、カーロとスタジオを共有し、彼女の生涯の親友となる医師のレオ・エレッサーを紹介。ラングの顧客だったエレッサー博士は、カーロが負ったケガを注意深く診断し、彼女が亡くなるまで最も信頼のおける友人の1人であり続けた。

アメリカ滞在中、リベラには壁画などの制作依頼が次々と舞い込んだ。一方のカーロは、当時まだ駆け出しの画家に過ぎなかったが、それでも周囲に強い印象を残していた。サンフランシスコでカーロを撮影したイモージン・カニンガムは、「彼女はディエゴよりも優れた画家だったと思うが、評価がついてきていなかった」と語っている。

実際、1933年に彼女に関する記事がデトロイトの新聞に掲載されたものの、その見出しは「壁画の巨匠の妻が趣味の絵に興じる」というもので、カーロはあくまでも著名人の配偶者として扱われている。だからといって、彼女が控えめな態度を取ることはなかった。その記事の中で彼女は、リベラについてこう軽口を叩いている。

「もちろん、坊やもよく頑張ってはいる。でも、大芸術家なのは私の方よ」

キャリアのごく初期段階だったこの頃、カーロはすでに自身の体験に基づく夢のような作風に自信を持っていた。

「リボンを結んだ爆弾」

彼女の作品は1938年頃から注目され始め、アーティストとして飛躍を遂げていった。その年の夏に初めて彼女の作品を買ってくれたのは、リベラのアトリエを訪れていたハリウッド俳優でコレクターのエドワード・G・ロビンソンだ。リベラからカーロの絵を見せられたロビンソンは、そのうち4枚をそれぞれ200ドルで購入。そのことを、カーロはのちにこう書いている。「私は本当に驚いて『これで自由になれる。ディエゴにお金の無心をせずに旅行や好きなことができる』と、有頂天になってしまいました」

数カ月後、カーロ初の個展がニューヨークのジュリアン・レヴィ・ギャラリーで行われた。彼女は生前に2回しか個展を開いていないが、この1回目では25点の絵画が展示された。11月のオープニング時には、写真家のアルフレッド・スティーグリッツやキュレーターのアルフレッド・H・バー、美術史家のマイヤー・シャピロ、そしてカーロが初めてニューヨークを訪れた際に友人になったジョージア・オキーフなど、美術界の著名人が顔を揃えている。

展覧会の図録にエッセイを執筆したアンドレ・ブルトンは、彼女の作品を「リボンを結んだ爆弾」と形容した。ちなみに、メキシコでカーロと出会っていたブルトンは、彼女のことをシュルレアリスト(超現実主義者)と呼んだが、カーロ本人は、自分が生きた現実そのものを作品の中で表現していると信じていたため、そのレッテルを拒否していたという。ちなみに、この個展はタイム誌にも展評が載ったが、そこにはこう書かれていた。

「これまで恥ずかしがって作品を発表していなかった黒い眉の小さなフリーダは、交通事故に遭ってギブスをはめられ、死ぬほど退屈していた1926年以来、ずっと絵を描き続けてきた」

ジュリアン・レヴィ・ギャラリーに出展した作品に、アルミニウムの支持体に油彩でドラゴンフルーツを描いた《Pitahayas》(1938)がある。これは彼女が描いた約30点の静物画の1つで(自画像は約80点)、火山岩とサボテンの前に5つの腐りかけたドラゴンフルーツが並んでいる。そして小さな骸骨が、輪切りにされた断面に鎌を向けているのが見える。

続く1939年にはパリのピエール・コル・ギャラリーでメキシコ美術のグループ展が行われ、カーロもそこに参加。この絵のほか17点の絵画作品が、ニューヨークからフランスに送られた。ブルトンが企画したこのグループ展にはマルセル・デュシャンが協力していたが、カーロはデュシャンについて、「ここにいる画家や芸術家の中で唯一、地に足が着いていて、頭もしっかりしている」と評している。

グループ展には《The Frame》(1938)も展示された。これはメキシコ有数の観光地オアハカで購入した花模様のガラス絵の中央に、黄色い花の冠を戴く自画像を描いたもので、フランス国家が購入し、現在はパリのポンピドゥー・センターが収蔵している。カーロが生み出した作品は点数こそ多くないが、ポンピドゥーだけでなく、ニューヨーク近代美術館、サンフランシスコ近代美術館、メキシコシティ近代美術館、ワシントンD.C.のNMWA(National Museum of Women in the Arts)など、いくつもの主要美術館にコレクションされている。

カーサ・アスールへの帰還と晩年

何カ月も海外にいたカーロがフランスからメキシコに帰国したとき、リベラは別の女性と関係を持っていた。メキシコシティのサン・アンヘル地区にある家を出たカーロは、実家のカーサ・アスールに戻り、1939年末に離婚が成立する。この頃に描かれたのが、彼女の手がけた最も大きな作品の1つである自画像《2人のフリーダ》だ。この絵の中では、ヨーロッパのフリーダとメキシコのフリーダが並んで手をつなぎ、むき出しになったそれぞれの心臓が動脈でつながれている。

離婚後にカーロの健康状態が悪化すると、リベラはカーロの主治医だったエレッサー博士に助言を求めた。復縁を勧めた博士の提案に従って、2人は1940年12月にサンフランシスコで再婚。それ以後のカーロは、ほとんどの時間をメキシコシティで過ごしている。

1940年代には、メキシコとアメリカで開催された複数のグループ展で彼女の作品が展示されている。たとえば1942年にニューヨーク近代美術館で行われた「Twentieth Century Portraits」展や、ペギー・グッゲンハイムがマンハッタンに設立したアート・オブ・ディス・センチュリー・ギャラリーで1943年に開かれた「Exhibition by 31 Women」展などだ。また、1943年にカーロは、「ラ・エスメラルダ」と呼ばれていたメキシコシティの美術学校の教師となり、健康状態が悪化してからは自宅で講義を行った。

1953年の夏、メキシコシティにあるローラ・アルバレス・ブラボの現代アートギャラリーで、カーロの生前2回目の個展が開催された。オープニング・パーティの際、すでに健康状態が思わしくなかったカーロはストレッチャーで会場入りし、ギャラリーに運び込まれた天蓋付きベッドに寝かされた。批評家のアニータ・ブレナーは、US版ARTnewsの1953年夏号に寄せた展評の中で、この時のことを次のように書いている。

「ギャラリーのオープニングというより、宮廷の謁見を思わせる仰々しい雰囲気に反発する批評家たちも多かった。だが実のところ、重篤な状態にあったフリーダは、彼女ほど強くなければ投げ出してもおかしくない中、並外れた勇気をもって仕事を続けていたのだ」

同じ年、カーロの右脚は膝から下が切断され、翌1954年の7月13日に47歳のカーロはカーサ・アスールで息を引き取った。死因は肺塞栓症だが、自殺だという説もある。彼女の棺が安置されたメキシコシティのベジャス・アルテス宮殿のホールには、ラサロ・カルデナス元大統領など著名人らが弔問に訪れた。

彼女の絶筆はスイカを描いた静物画で、そのうちの一切れには「Viva la Vida(人生万歳)」という言葉が記されている。現在この絵は、カーロが死去した4年後に美術館として生まれ変わったカーサ・アスールの常設展示で見ることができる。彼女が生まれ育ち、最後を迎えた家をぜひ見たいと願うファンの聖地となっているこの美術館には、カーロが収集していた民俗芸術作品、写真、有名な天蓋付きベッド、ネルソン・ロックフェラーから贈られたイーゼルと彼女が使っていた絵の具や筆、そして遺灰を納めた骨壷までもが展示されている。

カーロの日記にはこんな言葉がある。

「私は病気ではないけれど壊れている。でも、絵を描ける限り幸せに生きていける」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews