「永遠」への抵抗。A.A.Murakamiが森美術館で挑む、自律する人工生態系の創造

霧を抱いた泡が生まれ、弾けて消える。森美術館「六本木クロッシング2025展」で公開されたA.A.Murakamiの新作《水中の月》は、彼らが「Physical AI(PI)」と呼ぶAIが誕生と喪失を制御する。「消えゆくテクノロジー」をアートとして発表し続ける二人に、その哲学と制作の裏側を聞いた。

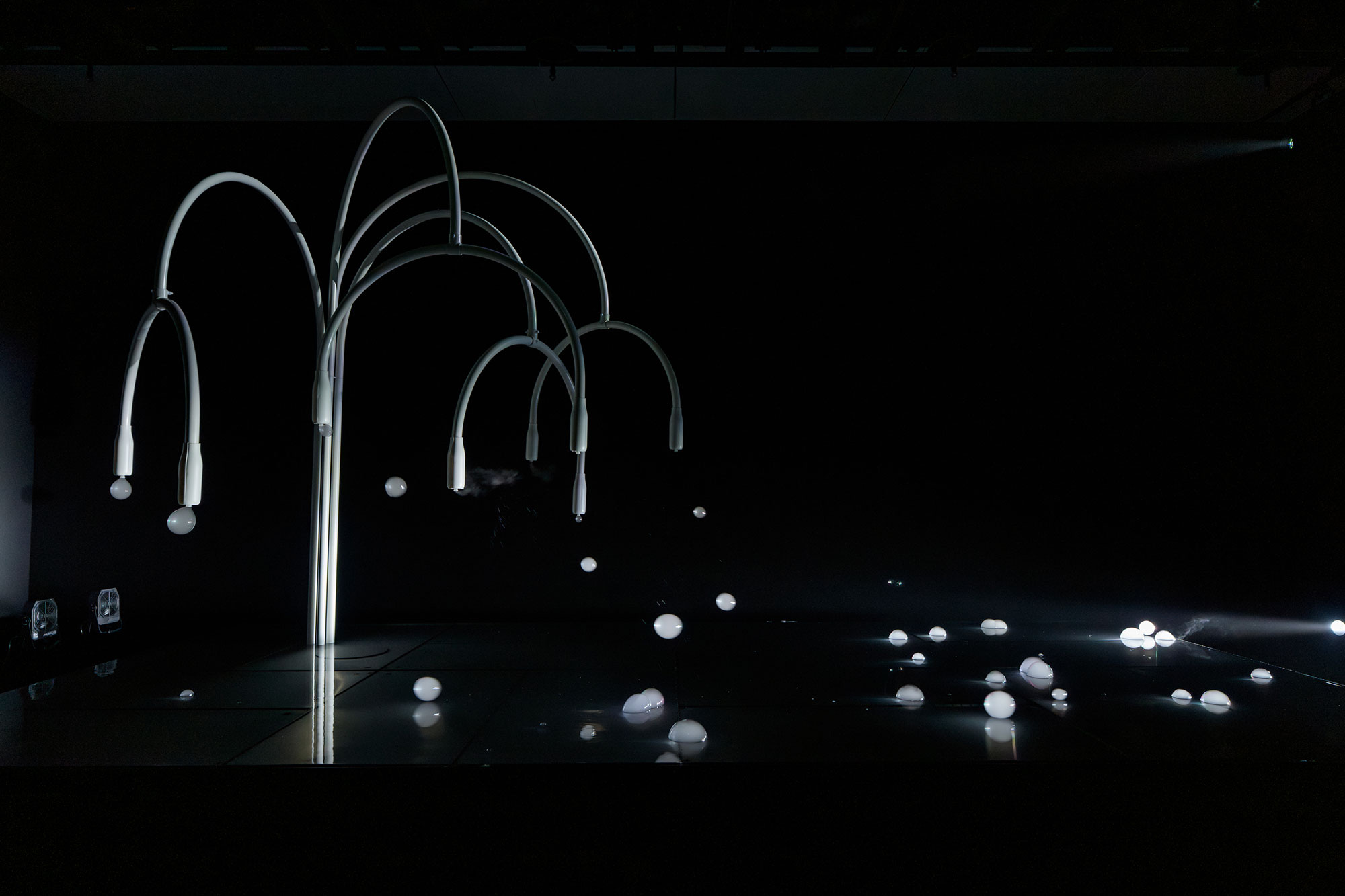

暗闇の中に浮かび上がる、巨大な樹木のようなシルエット。その枝先から、白い霧を抱いた半透明の球体が、頼りなく、しかし一定のリズムを持って零れ落ちてくる。シャボン玉に似たその球体は水面で弾み、揺らぎ、やがて音もなく弾け、白い霧となって消え失せる。

《水中の月》と題されたこのインスタレーションは、森美術館で開催中の「六本木クロッシング2025展:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」において、ひときわ静謐な存在感を放つ作品だ。その美しくも儚い光景は、観る者に静かに「喪失」の感覚を突きつける。

制作したのは、アレクサンダー・グローヴスと村上あずさによるアーティストユニット、A.A.Murakami。ロンドンと東京を拠点とする彼らは、現代アートとデザイン、そして最先端のテクノロジーを横断しながら、独自の表現領域を開拓し続けている。

消えゆくテクノロジーをつくる

彼らの創作の根底にあるのは、「Ephemeral Tech(儚いテクノロジー)」という概念だ。 現代社会において、デジタルデータは劣化することなく「永遠」に存在し続ける。そんな不変性に異を唱えるかのように、A.A.Murakamiは霧や泡、プラズマといった物理法則に従って消滅する素材をあえて選んで作品をつくる。

「PCやスマートフォンといったスクリーンの向こう側にあるデジタル世界は、視覚だけの体験であり、触れることも匂いを感じることもできません」。アレクサンダー・グローヴスは、現代人が囚われている視覚偏重の世界についてそう語る。「私たちが目指しているのは、そのデジタルデータをスクリーンという檻から解放し、再び物質世界に引き戻すことです。ただし、それは石や金属のような恒久的な形ではありません。花が咲き、やがて散るように、物理法則に従い、時間と共に変化し、消えゆくテクノロジーなのです」

「Physical AI(PI)」という知性

《水中の月》もまた、その思想を体現した作品だ。もともと本作はファッションブランドCOSとコラボレーションした体験型インスタレーション作品《New Spring》に端を発する。2017年にミラノサローネで発表された本作はミラノデザインアワードを受賞し、その後デザイン・マイアミやグラン・パレなどでも展示されてきた。

《水中の月》はそれを、AIによってさらにアップデートしている。とはいえ、彼らが提唱するのは画像生成やテキスト生成のためのAIではない。「Physical AI(フィジカルAI)」、彼らはそれを略して「PI(パイ)」と呼ぶ。

そもそも一般的に「フィジカルAI」といえば、身体性を持ったAIを指すことが多い。スクリーンの中に閉じた知能ではなく、センサーやアクチュエーターを通じて物理的な世界を認識し、ロボットやドローンとして直接現実に働きかけるシステムのことだ。

一方で、A.A.Murakamiが考えるPIはそうしたフィジカルAIと共通点がありつつも、役割がより具体的だ。「私たちがPIと呼んでいるのは、AIがコードの世界から抜け出し、物理法則を指揮し、相互作用するようなあり方です」とグローヴスは語る。

「私たちはAIを、ある種の庭師や管理人のように捉えています。日本庭園を見たとき、そこには作為を感じさせない自然な調和がありますが、その裏には維持管理のための多大な労力がある。私たちはAIに、そのバランスを保つ庭師のような役割を持たせたいのです」

例えば《水中の月》では、AIは生成と消滅の均衡を保つ役割を負う。泡を生み出すシステムと、落ちてきた泡を処理して水を浄化する濾過システム、この相反する二つのバランスを制御しているのだ 。水が純粋すぎてもいけないし、汚れていてもいけない。AIはプールの化学的な状態を常に最適なバランスに保ち続けることで、この儚い現象を維持させている。

エントロピーに逆らって

泡が生まれては消えるその循環は、細胞が常に生まれ変わり、古いものを破壊しながら生命を維持する人体の仕組みにも似ているとグローヴスは言う。

「生命とは、エントロピー(崩壊への流れ)に逆らって泳ぐようなものです 。自律的なシステムであっても、完全に放っておけばいつか崩壊してしまう。そこに『知性』が介在することで、崩壊を防ぎ、バランスを保つことができる。AIがその役割を担うことで、真の意味で新しい生命、新しい自然環境が生まれる可能性があるのです」

プログラムされた動きを反復するのではなく、その場の環境をモニタリングし、調和を保ち続けるシステム。それはまるで、自律的に生命活動を維持する新たな「自然」のようだ。

とはいえ、A.A.Murakamiの目的は自然を模倣することではない。「私たちは自然とテクノロジーの交差点に興味があります」と、村上は語る。「『Ephemeral Tech』とは、テクノロジーと儚い素材を組み合わせ、現実の自然界には存在しないけれど自然現象のように感じられる体験を作り出すこと。一度体験すれば消えてしまい、跡形も残らない。その儚さこそが重要なのです」

「わからなさ」を探求する

実はA.A.Murakamiのふたりは、Studio Swineという名義でデザインの領域でも活動している。デザインとアートというふたつの領域をあえて明確にわけつつ行き来する理由について、村上はこう説明する。

「デザインには常に『始まり』と『終わり』があり、どうやってゴールに辿り着くかが重要です。一方、アーティストであるA.A.Murakamiとしての活動は違います。私たちは常に『それが何になり得るか』を探求しており、どこに辿り着くのかは私たち自身にもわからないまま進んでいるのです」

この「わからなさ」こそが重要なのだと彼女は続ける。

「だからこそ、私はあえて論理的にならないようにしています。論理的に考えると、思考が『1、2、3……』と一直線のプロセスになってしまう 。直線的な思考を避けることで、もっと面白い、見たこともない何かに辿り着ける気がするのです 」

その終わりのない探求こそが、彼らの作品に生命のような揺らぎを与えているのかもしれない。 最先端のテクノロジーと、原始的な自然の記憶。その二つが交錯する《水中の月》は、観る者に「永遠」の意味を問いかける。

森美術館の暗闇の中で、人工の知性によって制御された泡たちは、今日も静かに生まれ、そして消えていく。その儚い循環の中にこそ、私たちは確かなリアリティを感じ取ることができるのかもしれない。