親への愛と確執──3人の写真家が挑んだ鮮烈な父母の肖像

アート界のコラボというと、アーティストとブランド、クリエーター同士、クリエーターとミュージシャンなどの組み合わせが思い浮かぶのではないだろうか。そんな中、自らの親とコラボレートして鮮烈な作品を生み出した作家がいる。それぞれ異なるアプローチで非凡なコラボに挑んだ3人の写真家を紹介し、その作品が突きつける倫理性や暴力性を考察する。

「君のママとパパは、君をめちゃくちゃにする。わざとじゃない。でも、そうしてしまう。彼らは自分たちのダメさで君を満たし、さらにダメさを付け加える。君のためだと」

これはイギリスの詩人、フィリップ・ラーキンが1971年に発表した「This Be The Verse(君にこの詩を)」(*1)の一説だ。行間を読む必要がないほどストレートなこの詩は、こう結ばれている。「できるだけ早く出ていきなさい。そして自分の子どもは持たないこと」。ラーキンはこの辛辣な詩に、こう付け加えてもよかったかもしれない。「代わりにアートと関わりなさい」と。

*1 「This Be The Verse」は『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』などで知られる文学者、ロバート・ルイス・スティーブンソンの詩『レクイエム』を参照したもの。スティーブンソンの墓碑に刻まれたこの詩には、「This be the verse you grave for me(墓にはこんな詩を刻んでくれ)」という一説がある。

おそらく、親子関係と最も密接に関わるメディアは、複製の技術である写真だろう(複製:reproductiveには「生殖」の意もある)。現代写真批評の嚆矢(こうし)とされるロラン・バルトの『明るい部屋 写真についての覚書』(1980)の核となっているのは、バルトの母親が写ったスナップ写真だ(ただしこの写真の図版は同書に掲載されていないので、読者は見ることができない)。

また、これまで多くの写真家たちが、自分と親との間にある親密さ、あるいはそこに横たわる溝を写真に収めてきた。その背後には、手遅れになる前にその存在を記録しなければという思いもあるだろう。たとえば、イモージェン・カニンガムが長い労働の跡が刻まれた老親の姿を1930年代に撮影した情感豊かなポートレートがある。リチャード・ビリンガムは90年代にアルコール依存症の父親にレンズを向け、気持ちをザワつかせる一方でどこかチャーミングな写真を残した。さらに、ラトーヤ・ルビー・フレイジャーは2001年から14年にかけ、環境汚染の影響に苦しみながらも強く生きる母や祖母の写真を撮っている。

しかし、単に親を撮影するのと、親とのコラボレーションで写真作品を制作するのには大きな違いがある。後者を試みたアーティストの1人が、リー・レデールだ。

母親のポルノ的ポートレートを作品にしたリー・レデール

ロードアイランド・スクール・オブ・デザインで学んだレデールが帰郷し、祖父母のアパートに滞在していたある日、同じアパートの別室に住んでいた母親のティナから電話がかかってきた。当時50代前半のティナは、若い頃シカゴのジョフリー・バレエ団所属のバレリーナで、ニューヨーク・シティ・バレエ団を共同設立したジョージ・バランシンの振り付けで踊ったこともあった。1973年の結婚を機に踊りをやめ、2人の子をもうけたが、のちに離婚。レデールは兄から、離婚後のティナがバレエとは違うダンスを踊るためステージに立っていると聞かされていた。彼女はアパートの隣のクラブでストリップを始め、男性と知り合うために新聞や雑誌の三行広告を利用していたのだ。

電話を受けたレデールが約束の時間に母の部屋を訪れると、ティナは全裸でドアを開け、部屋の中には見知らぬ若い男性がいた。彼にとってその一瞬は母からの宣言のようでもあり、挑戦のようにも感じられたという。カメラを持ってきていたレデールは、母に誘われるまま、その日から彼女の写真を撮り始める。

それを収めたのが彼の初写真集『Pretend You're Actually Alive(現実に生きているふりをして)』(2008)で、ティナのほかにもレデールの祖父母や早熟で問題児だった兄、後半では彼の若い妻(2人は離婚後も共同作業をしている)といった家族の写真が散りばめられている。ティナの写真の多くはアダルト雑誌を真似た卑猥なポーズだったり、若い恋人たちとセックスしていたりと、あからさまにポルノ的だ。さらに、母親のアパートにあった箱から掘り出してきた古いメモや三行広告、レデールがタイプした回想や会話、ティナが友人たちと撮影したソフトコア・ポルノビデオのスチール写真も含まれている。

『Pretend You're Actually Alive』は、ヌード雑誌と問題を抱えた家族のスクラップブックを掛け合わせたような印象を与える。その率直さは、赤裸々であると同時に不穏でもあり、ラリー・クラークの写真集『Tulsa(タルサ)』(1971)を思わせる。レデールは美術大学に入る前にクラークのアシスタントとして働き、彼を師と仰いでいた。『Pretend…』には拳銃を持ったヌードのセルフポートレートがあるが、これは『Tulsa』の表紙へのオマージュだろう。

写真集をめくっていくと、青いベッドカバーの上でポーズを取るシルクの下着姿のティナがいる。その前のページには、セブンティーン誌でモデルをしていた若き日の彼女の色あせた写真があり、彼女が出した三行広告のコラージュがあると思えば(広告には「美しく、セクシーで、知的。才能豊かな元バレリーナで、アーティスト」と書かれている)、「ビンテージ・シューズ」というラベルが付いた箱が積まれた壁の前で、昔のピンナップガールのように裸でポーズを取るおどけたティナの写真もある。随所に散りばめられているのは、レデール自身の回想や子どもっぽい字のメモだ。そこには、「ママがもらったたくさんのプレゼント」「ママが僕に買ってくれたその他のプレゼント」「子どもの頃のヒーローたち」「僕がやりたいと思った女の子たち」「ママがやめた仕事とその理由」などと書かれている。

タイプライターで記され、手書きで訂正されたある文章には、7年生(12〜13歳)になる前の夏休みに「ママは午後になると『お話ししよう』と言って僕を自分の部屋に呼ぶようになった」と書かれている。彼女は息子に折り紙を折ってほしい頼んで、お小遣いを渡していたが、「たいていは寂しさを紛らわすため、話し相手になってほしくてお金をくれた」のだった。

彼女は自分が若かった頃の思い出話をし、息子を聞き上手だと褒め、「お父さんはそれがものすごく苦手なの」と言った。ある日の午後、レデールが母親の寝室の椅子に座っていると、ティナが立ち上がってシャワーを浴びにいった。「シャワーの音がやんだとき、僕は寝たふりをした」とレデールは回想する。部屋に戻ってくるのを盗み見する彼の前で、彼女はベッドに裸で横たわる。「僕が見ていることを母さんは知っているんだと分かった」

このシリーズは、「あの瞬間の後日談」だと言えるかもしれない」と、レデールは電話取材で語った。『Pretend You're Actually Alive』は、エディプスコンプレックスの一形態として見ることもできるし、実際にそう見られてきたが、それを超える複雑さと奥深さがある。この作品が扱っているのは少年の性の目覚めの記憶であることは明らかで、それは必然的に母親との関係の中で起こるものだ。

一方で、これは母親が息子のためにしている演技の物語でもある。その物語は「母が自分の置かれた危機的状況を自分自身で演じている」様子をレデールが撮影する中で展開していった(ある写真にはティアラを逆さまにつけたティナがフェラチオをしている姿が写っている)。さらにそれは、このとき生活費を得るのに苦労していた彼女の危機であると同時に家族の危機でもあった。同じ建物に住むレデールの祖父と母の間には、父娘の「確執があった」という。彼もその争いの中で、母親が祖父への当てつけとして自分を性的に表現するのを手伝ったのだ。祖父はかつて性的な不適切行為を咎められ、牧師をやめなければならなかったと、写真集でレデールは言及している。

「これは共同制作したプロジェクトですが、ある意味、主導権を握っていたのは母だと言えます。私は彼女が作り出した状況に、どうやって便乗できるかを考えていました」

レデールはこう言い、自分自身では一連の行為を「ジャッジしないこと」が、この写真をアートたらしめていると付け加えた。つまり、「判断は見る人に委ねられる」のだ。レデールの母が自分自身に抱いている歪んだファンタジーを、視覚芸術の専門家である息子が愛情を持って作品化し、それに対する倫理的判断は私たちに委ねられている。こうした2人の関係は、なんとも言えず我われを落ち着かない気分にさせる。

『Pretend…』の発表以来ずっと、レデールは撮る側が撮られる側から許諾を得るプロジェクトに関わってきた。その中には正式な契約書が交わされたものもあり、被写体の側が許可を取り消す場合もある。そして2017年、レデールは長編ドキュメンタリー『The Task(タスク)』を制作。実験的社会心理学を扱ったこのドキュメンタリーは、彼がグループセラピーに介入する様子が記録されている。現在、精神分析医になるための授業を受けているレデールによると、精神分析は「治療よりも、患者が自分自身をよりよく理解する」ことに重きを置くテクニックなのだという。

ファッションフォトに母親を起用したチャーリー・エングマン

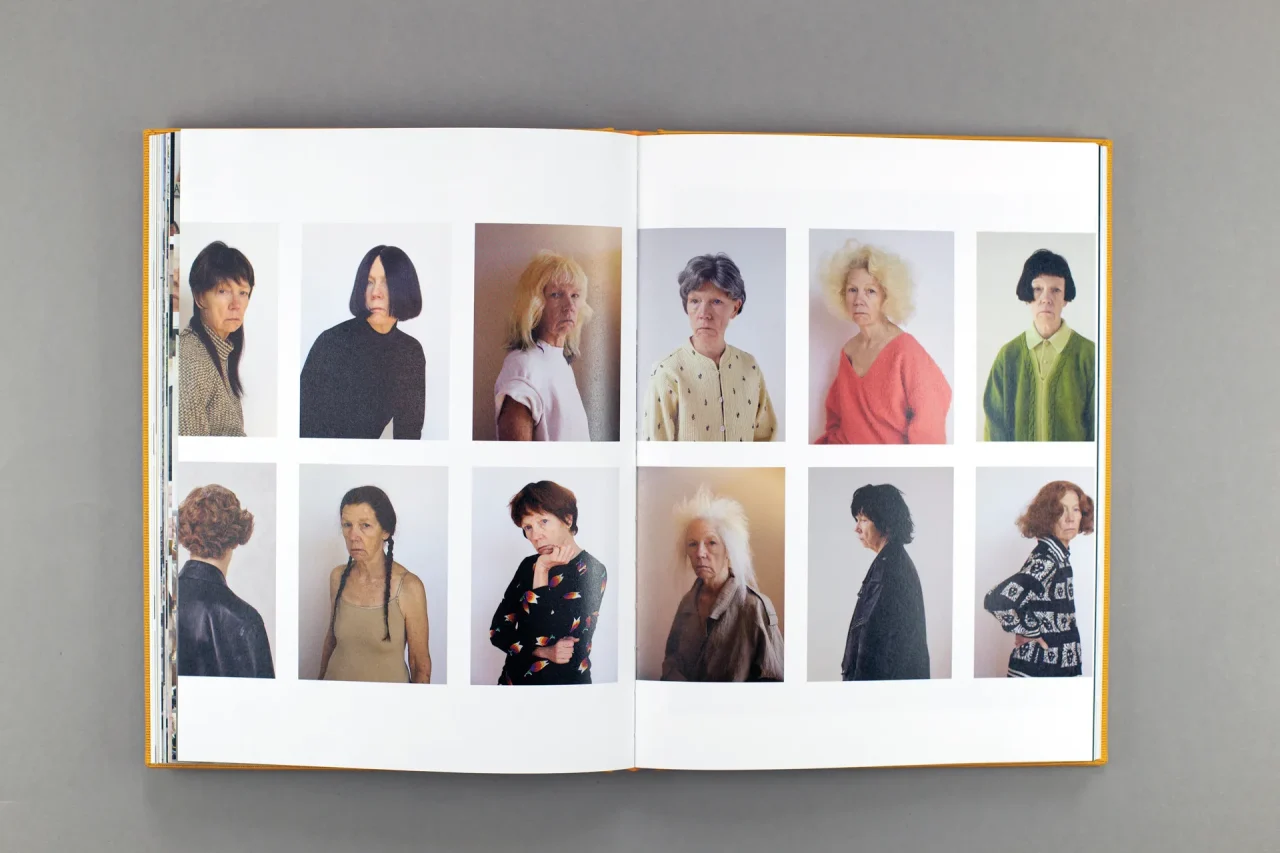

レデールは、母親が自らのファンタジーの世界で主役を演じられるよう、ポルノ写真の方法論を取り入れた。一方、ファッション写真の方法論を用いているのがチャーリー・エングマンだ。彼の写真集『MOM(母さん)』(2020)は、彼と母親のキャスリーン・マケイン・エングマンとの12年にわたるコラボレーションの成果として生まれた。レデールと同様、エングマンが大学(日本語・韓国語を専攻)を卒業して実家に戻り、写真家を目指そうとしたとき、モデルを引き受けたのがキャスリーンだった。その後ファッション誌の仕事を始めたエングマンは、こう感じたという。

「ファッションの世界には、私だけでなく、そこで働いている全員に課せられた意味や価値の体系があり、私はそれに沿った表現を要求されました。だから、ある意味ほとんど自己防衛の手段として、雑誌のファッションフォトに母を登場させるようになったのです」

エングマンは、ファッションの世界の規範を年配の女性の身体に適用することで、その実態を浮き彫りにし、パロディ化しているのだ。

赤毛でいかめしい顔をした74歳のキャスリーンのようなモデルは、ファッション写真では珍しい。しかし、エングマンがアートディレクターを務めるニューヨークのブランド、コリーナ・ストラーダのファンにとって彼女は馴染みの顔だ。広告や雑誌では定番になっている大胆な服と挑発的なポーズを取り入れた2人のコラボレーションは、そうした写真言語を可視化し、批評の対象として提示している。

母親とのコラボレーションは、心理的な負担が少なかったという。「当時はまだほかの人には頼みにくかったことも、母になら頼むことができた」と、エングマンはビデオ通話のインタビューで話している。『MOM』には私的な作品と商業写真が入り混じっているが、掲載されているのは全てコミッションワークで、最初の写真はエングマンがまだ21歳だった2012年にハンガリーの雑誌の依頼で撮影されたものだ。

エングマンの写真にはレデールのようにセクシーなものもある。キャスリーンがベッドやソファに腰かけたり、寝そべったり、あるいは生まれたままの姿でぼんやりカメラを見つめていたりと、しどけない姿で写っている写真も多い。「彼女の息子で、同性愛者である私にとって、彼女は最もセックスから遠い存在」だとエングマンは語る。また、自分の家族は互いの裸を見ることに慣れていると言い、「そういう意味ではゲルマン人的なのかもしれない」と付け加えた。

しかし、彼の写真のセクシーさは、しばしば即物的な感覚へと変質していく。キャスリーンが不自然に体を歪めている写真や、お世辞にも美しいとは言えない角度から撮影された写真を見るとき、私たちは彼女を欲望の対象としてではなく、単なる肉のオブジェとして受け止める。記憶に残る作品の1つ、《Mom with Plum(母さんとプラム)》(2014)では、90度に前かがみになったキャスリーンのむき出しになった背中が見え、腕の付け根あたりにプラムが乗っている。そのプラムの皮の斑点は、彼女の肌のそばかすとそっくりだ。

時にエングマンは、自分の母親をまったくの別人へと変身させている。エングマンがこれまでに撮影してきたセレブモデル(クロエ・セヴィニーやマライア・キャリーの愛犬など)のような、人々のファンタジーと欲望を掻き立てる「女装」をしている場合もあれば、スケーターや美少年、ジョン・ウォーターズの映画に出てくる戯画的なキャラクターのような姿をしている場合もある。そんなときキャスリーンは、モデルらしいクールな自信にあふれ、本来の自分とはかけ離れた人物やシーンを見事に演じきっている。

ティナのファンタジーをもとに作られたレデールのシリーズとは違い、『MOM』の写真はエングマン自身が構想したものだ。「制作しているときには、なんとも言えないSM的な主従関係が生まれた」と彼は言う。撮影時の母は、彼が心配になるほど従順で、通常の親子関係のヒエラルキーが逆転したかのようだったという。

写真の中のキャスリーンは、エングマンの美学をはっきり体現している。インスタグラムに溢れる映え写真やiPhoneに溜まったスクリーンショットをミックスし、それをシンディ・シャーマンやウィリアム・エグルストン、ユルゲン・テラー、そしてもちろんレデールのようなアート写真の高邁さと掛け合わせた、明らかにミレニアル世代的な美学だ。

母親の姿を好きなように形作ったり歪めたりできる、撮影者としてのエングマンの優位を最も明確に示しているのが、写真集の後半に出てくる一連の不気味なイメージだ。たとえば、キャスリーンが撮影のために髪をセットしている様子を捉えたスナップショットと、スタジオに座っている彼女の体を撮影した写真が二重写しになった画像の一番下には、彼女の両手を縛っているロープが垣間見える。

その次のページはiMessageのやり取りを撮ったもので、「今日15:47」という日時の下に、キャスリーンが歯科医院で自撮りした白い手袋をはめた手と金の被せ物が写っている。さらにページをめくると、水の入ったビニール袋の中から金魚のようにカメラを見つめる厚化粧のキャスリーンがいる。水の中で揺らめく赤い髪、空気の泡が出ている鼻、襟付きの白いシャツはずぶ濡れで、ビニール袋は画面の外にある何かから吊り下げられている。キャスリーンは、まさに写真家のなすがままで活殺自在の状態にある。水の中ではそう長く息を止めていられないからだ。

『MOM』を制作したことで、エングマンは自分の作品をめぐる倫理性について改めて意識するようになったと、その心情を説明する。

「政治的にも考え方が先鋭化したと思います。それに、『そうか、ほかの人にも感情があるんだ』と改めて気付かされたんです」

エングマンは今もコマーシャルフォトグラファーとして幅広い媒体で活躍しており、最近ではGQ誌のイギリス版でチャーリー・XCXを撮影したほか、ニューヨーク・マガジンのペット特集の表紙を飾った猫の頭を持つ人物の写真でも話題となった。現在はAIを取り入れた作品にシフトしつつあるが、それでも母親のイメージは彼の制作の核であり続けている。

エングマンは現在、キャスリーンの写真を使ってAIをトレーニングしているが、それはまた別の道徳的な問題を生じさせるだろう。親を被写体にした写真の場合、鑑賞者は見た瞬間に倫理的な危うさを感じ取る。だが実際のところ、そこでは撮影者とあらゆる被写体との間にある危うい関係性がほんのわずかに明確化されているだけなのだ。親をコントロールしているのが子どもではなく、まったく別種の知性である場合はどう考えればいいのだろうか?

迫害された両親の物語を可視化するシーダ・ソレイマニ

レデールやエングマンの作品では、私的なものが次第に政治性を帯びてくる。一方、シーダ・ソレイマニが2020年から取り組んでいるシリーズ「Ghostwriter(ゴーストライター)」では、政治的なテーマが私的なプロジェクトとして表現されている。

現在34歳のソレイマニの両親は、1984年に政治的迫害を受けていたイランを逃れてオハイオ州の田舎町に移住した。祖国では、ソレイマニの父親は医師として働きながら民主化運動に関わっており、母親は看護師で、やはり活動家だった。2人がイランを脱出した経緯はとてもドラマチックで、ソレイマニはイランから遠く離れた地でその話を聞いて育った。

「私の実家から20分のところに、(次期副大統領の)J・D・ヴァンスの実家があるんです」。同じ地域に住みながらも、まったく別の世界を見ている人間がいることを強調するかのように、彼女はそう言った。彼女の両親は英語が得意でなかったので、イランでの生活や、彼らが背負ったトラウマ(独房での監禁、雪山越えの危険な逃避行、死刑になった友人たちなど)についての話を聞くのは彼女だけだった。

「両親は2人とも医療従事者ですから、心理療法的なものは信じていません。だから私は、幼い頃からかなり強烈な話を聞かされていました」

ソレイマニは最初、家族の物語を作品にすることに抵抗を感じていたが、政治的な表現を恐れる気持ちはなかったという。彼女はもともと、コラージュのように凝ったセットをスタジオ内に構築して撮影した写真や、イラン政府から不当な処刑を受けた女性像で注目を集めていた。視覚的にインパクトがある「Medium of Exchange(交換手段)」(2016-18)というシリーズもその1つだ。

歴史的な写真を素材として制作された背景の中にモデルを配置した写真は、いかがわしい舞台のような雰囲気がある。彼女が作ったセットの中でポーズをとるモデルたちは、肌を晒し、時に黒いオイルが塗られている。そして、ヘンリー・キッシンジャーやドナルド・ラムズフェルド、ディック・チェイニーといった共和党の政治家たちの仮面をかぶっている。

幼い頃から聞かされていた両親の物語についてソレイマニが深く考えるようになったのは、コロナ禍でのことだった。父親が病院に勤務していたこともあり、彼女は両親がいつコロナに感染してもおかしくないと覚悟していた。彼らの物語が永遠に失われてしまうかもしれないと危惧した彼女が、昔話をもとに写真作品のシリーズを作りたいと提案すると、両親は条件付きでそれに同意した。

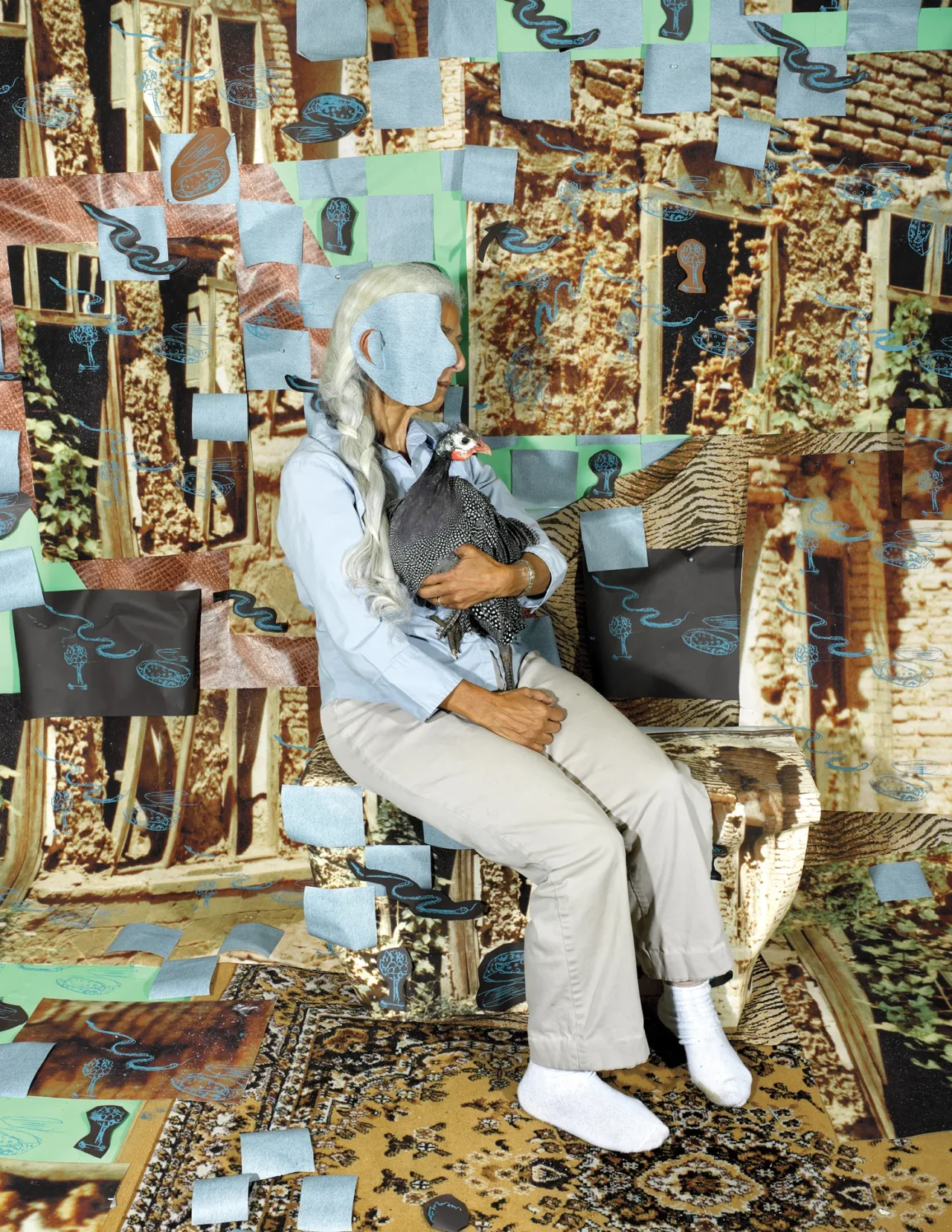

1つ目の条件は、自分たちが写真の被写体になるときは顔を出さないというもの。現在も偽名を使って政治活動をしている父親の身元を隠すためだ。そしてもう1つの条件は、共同作業で作品を作ることだった。これに従い、ソレイマニは両親の「ゴーストライター」として、彼らの物語を独自の方法で表現している。「ゴーストライター」というタイトルには、また別の意味もある。両親が経験したことや、もうこの世にはいない人々の霊、両親と同じように自分の人生にも大きな影を落としている亡霊を、ソレイマニは目に見える形で表そうとしているのだ。

このシリーズに含まれる両親のポートレートは、《Noon-o-namak(パンと塩)》(2021)と、《Khooroos named Manoocher(マヌーチャーという名の雄鶏)》(2021)と名付けられている。2枚の背景には損傷した建物の写真がチェスボードのように敷き詰められているが、それはイランのシーラーズに住んでいた頃の家で、昔話にもよく登場したという。ソレイマニの父母は、入り組んだ背景の中で斜め向きに座り、顔を隠して片腕に鳥を抱いている。母親が抱いているのはホロホロチョウで、彼女はシーラーズにいた頃に同じ種の鳥を看護した経験がある。父親は雄鶏を抱いているが、これはかつて彼らが敷地内で飼っていて、たくさんのヘビを退治したという鶏にちなんだものだ。

ソレイマニの作品によく登場する鳥は、両親から贈られた象徴的言語とも言える。祖国で看護師だったソレイマニの母親は、アメリカでは英語力の問題で同じ職に就くことができず、傷ついた鳥の世話や野生復帰訓練に力を注いだ。ソレイマニ自身も鳥のリハビリテーターの資格を持っており、この記事のための取材はカラスを飼育する大きな鳥小屋で行われた。時々ヒナが鳴き声をあげ、話を邪魔すると彼女はこう言った。

「カラスはペルシャ語で話していて、私の声を真似しているんです。彼らは『サラーム』と挨拶していますよ」

母親を撮った写真には、彼女が1年以上独房に閉じ込められていた刑務所にちなんで名付けられた《Khoy(ホイ)》(2021)という作品もある。その中で母親は、紙でできた鉄格子から手を突き出し、鳥を抱いている。この鳥は、ソレイマニが介抱し、母親とともに自然に返したことのあるルリツグミだという。

ソレイマニは、プリントアウトした画像や彫刻を組み合わせて作ったセットの中に、衣装を着てポーズをとった人物を配置するという方法で作品を作り上げる。歴史のプロセスと芸術の実践の両方に内在する、異質なもの同士の強制的な並置やぶつかり合いを想起させるだまし絵のようなイメージの中で、現実をコラージュのように複雑で混沌としたものとして再構築するのだ。紙の鉄格子は、彼女の母が入れられていたホイ刑務所の入り口を写した写真を切り抜いて作ったもので、画面の左上の隅には、ペルシャ語の詩が印刷されている。詩の中でソレイマニの母親は、誰もその声に耳を傾けない籠の中の鳥に自分をたとえている。

これらの作品に出てくるイメージは、私的なものばかりだ。ペルシャ語のテキストを読める鑑賞者は少なく、読める人でも詩の本当の意味はわからないだろう。ソレイマニの母親が昔描いた不気味な絵(マルメロに描かれた顔、板に描かれた象形文字風の胎児)が使われたものも多いが、もちろんソレイマニの両親は常に顔を隠している。

写真に潜む暴力や権力、倫理性の問題

両親とのプロジェクトでソレイマニは、「被写体の合意を得ながら制作する」ことを要求された。写真撮影という行為は常に被写体を支配することだ。「レンズは、同意を得ずに世界を貫くペニスです」と、ソレイマニは自分の受け持ちの生徒に伝えているという。切断、接合、接着、重ね合わせによってイメージを作り出すダダのコラージュに魅了されているという彼女だが、そこには常に暴力が潜んでいる。

家族内の問題と同じように、写真には権力や所有、自律の問題がつきまとう。自分の親を撮影することで、身近でありながらも根源的な倫理的問題が浮き彫りになってくるのだ。それは、母親の裸を見ることの問題を誰もが直感的に理解できるからでもあり、それと同時に、写真が2つの方向へと同時に作用していることを明確に把握できるからでもある。ここに登場するアーティストたちは、確かに父母の写真を撮っている。だが、その見返りとして親に何かを与えてもいる。

レデールが母ティナに与えたのは、芸術の領域に戻る手段だ。バレエダンサーだった若い頃にアートの世界にいた彼女は、母になったことでそこを離れざるを得なかった。一方エングマンは、母のキャスリーンをネット上のバイラルな存在へと変身させた。時代とともに美の基準が変わり、包摂性が叫ばれるようになったことで、モデルとしての彼女の需要は高まっている。そしてソレイマニは、父母が自分たちの内側に抱えていた物語を外部へと開き、人々との共有を実現した。つまり、両親には語る言葉も、語る自由もなかった物語を「ゴーストライティング」しているのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews