「動く時代を掴んでみたい」──書家・石川九楊が語る、ことばの芸術

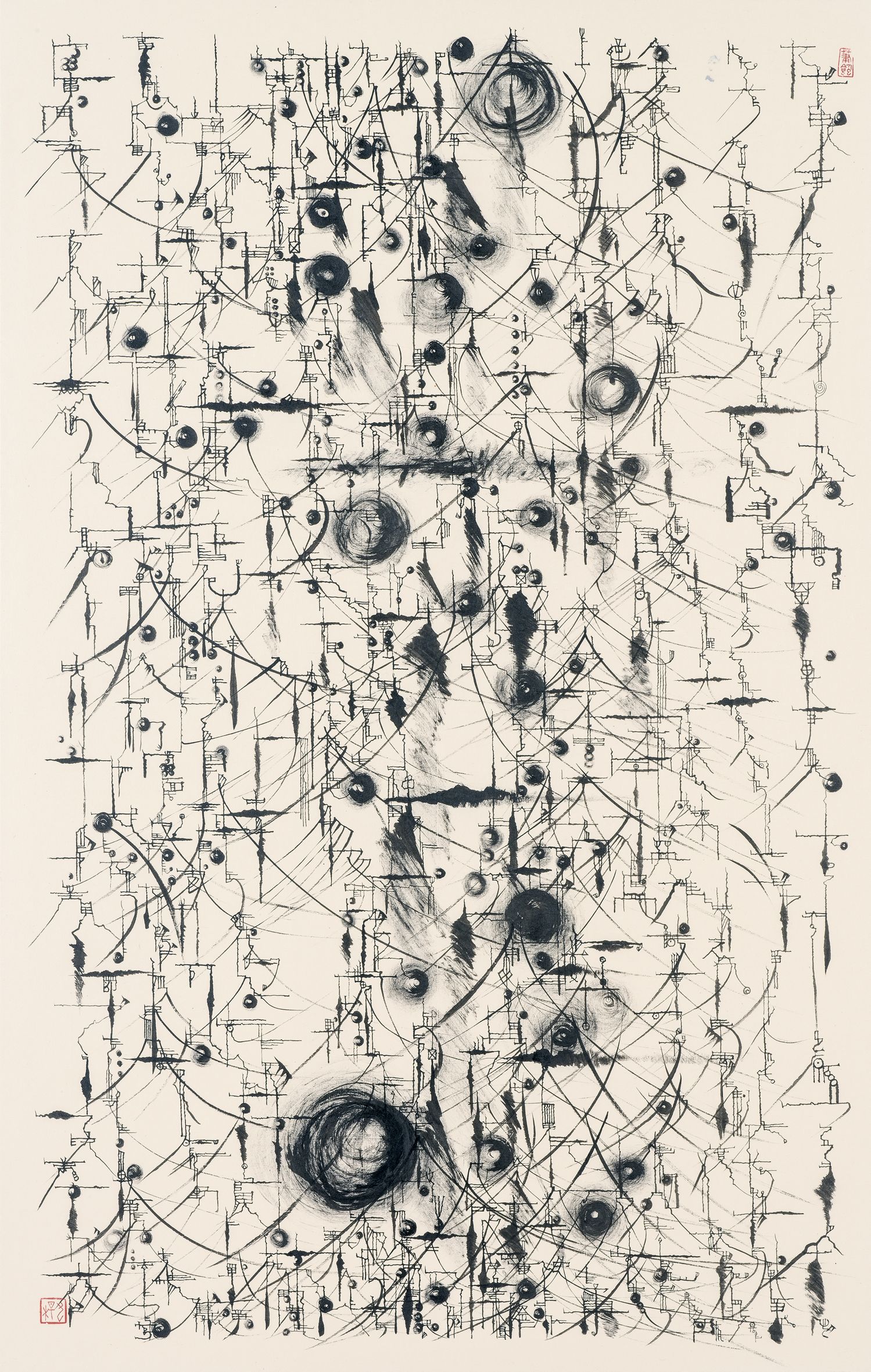

一般的な「書道」のイメージから大きく離れた作品を、60年以上にわたり発表しつづけてきた書家・石川九楊。その活動の集大成として未発表作品を含む300点が展示される「石川九楊大全」展が、古典篇(2024年6月8〜30日)、状況篇(7月3〜28日)として開催される。仏教書の歎異抄、源氏物語のような古典から、現代社会の混沌と病理をえぐる詩まで、さまざまな「言葉」を題材に「書」の可能性を模索してきた石川に、創作の軌跡と「書」への思いを聞いた。

──石川さんは、ご自身の書家としてのご活動をどのような系譜に位置づけられているのでしょう。

スタートは、いわゆる「書道」でした。高校のときに当時一世を風靡していた津金寉仙(つがねかくせん)という書家の作品に出合いました。中国の書をベースに、デフォルメされた文字の構成が特徴で、おおいに影響を受けました。

そのあと高校時代までは、なんの疑いもなく漢詩のような書の対象としてよくある字を書いていたのですが、大学に入ってから「何を書くべきか」について考えるようになりました。1945年に生まれて育ってきた人間として、戦争や敗戦をくぐり抜けてきた田村隆一のような「荒地派(あれちは)」という同時代に活躍する詩人のひとたちが手探りでたぐり寄せてきた、リアルな言葉を書きたいと思うようになったんです。

──同時代に生まれた言葉を、同時代的な手法で表現しようと思われたということですか?

荒地派の詩を、いままで自分が教わってきた「よい」とされる書き方で書いても、「ああ、字が書かれている」というだけで終わってしまう。書としての力というものがそこに表現されずに、逆に詩を辱めるという感じです。

たとえば、田村隆一が書いた「言葉なんか覚えるんじゃなかった」という一節があります。ここに秘められた、人間として言葉を覚えたがゆえに背負わなければならない苦しみは、これまでの書だと表現できないと思いました。

「それをどうするのか?」というところから、僕の書が始まりました。これは、いままで教わってきたことを一枚一枚皮を剥ぐように捨てていく過程でした。「ほんとうか、ほんとうか」と過去の書を確かめていくなかで、現在のような「現代音楽の音符」とまでいわれる作品になっていきました。

──現代詩だけではなく、徒然草や源氏物語のような古典にも回帰されています。過去の作品を拝見していると、「何をどう書くか?」について考えながら、さまざまなスタイルを試行錯誤されているように見えます。

書と言葉とは一体化しているものです。だから、文字を装飾することで作品が仕上がっていくわけではない。歴史的にみても、書の美しさは、言葉そのものがどう成り立っているか、という点に対して現れてくることは明らかです。

──それは文字が示す「意味」が、書という表現の前にあるということですか?

いや、言葉が紡ぎ出す「世界」ですね。もちろん言語学的にいえば、それは意味や意義ということになるかもしれません。言葉には、ただの活字には含みきれないニュアンスや情緒を含めた「世界」を表現できるわけです。

活字では、それはどうやっても表現できません。どこまでいってもデジタル、つまり「区切りがある」ので、隙間ができてしまう。それに対して、書には、物事と物事のあわいにあるわずかなところまで表現できるありがたさがある。

言葉には、ある程度かたちをもっているけれど、まだ胎児というか未成熟な暗闇の部分があります。書が根本的に非常にアナログなのは、その暗闇を言葉にまとわせて、世に出す行為だからなんです。

たとえば、吉増剛造さんの詩を書にしたときには、作品がもつ速度感を表現することに狙いを定めました。すると、それを表すには、漢語やひらがなとはちがうカタカナのような表現が必要だと感じました。漢文を読み下すためにつくられたカタカナには、既にあるものに差し込むことで、それを変質する力がありますから。

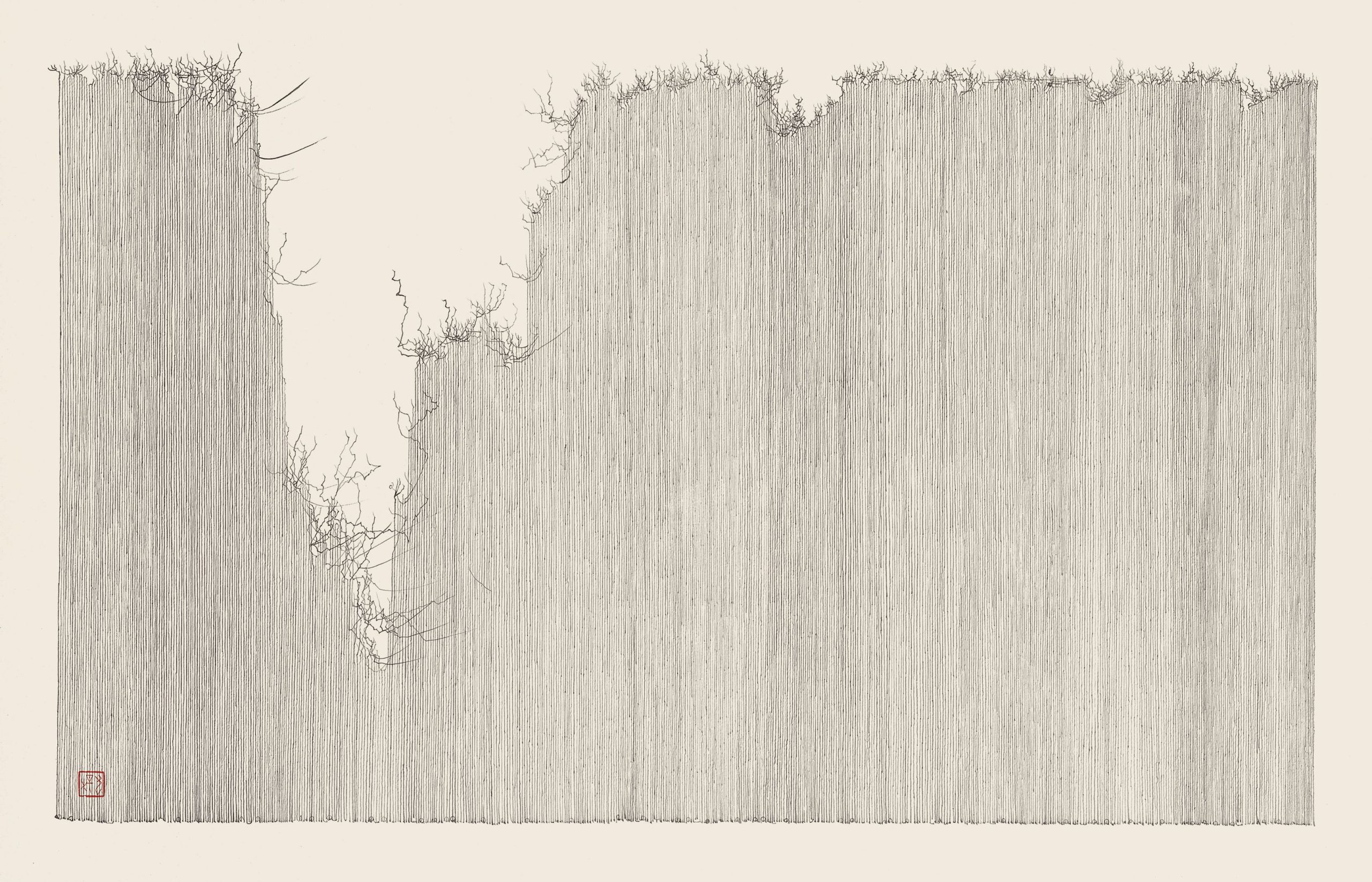

源氏物語を書にしたときには、同じような考え方で、とにかくあらゆる実験を55枚やろうと思いました。たとえば「澪標(みおつくし)」という作品では、1画1画を女性のシンボルである髪の毛として重ねていきました。うまくできてるかどうかは、わかりません。ただ可能な限り、文字を抽象化・画一化すれば、書が言葉を表現できる臨界点にどこまで近づいていくかを確かめたかったんです。

──作品をつくられるとき、先生の視点はどこにあるのでしょう?

目は、毛先と紙の接触感覚と共にあります。感覚そのものが目といってもいいでしょう。バイオリンを聞いていると、弓の毛と弦が接触する力と、その速度の対応が見えるときがあります。もちろん、実際には見えてないのですが、頭のなかでその接点が見えるような感覚になる。書も同様です。

「書く」という行為では、手を意識しすぎてしまう人が多いですが、それは間違っています。一番接触しているところが、一番大事。そこがおろそかになってしまうとダメですね。筆をどう動かすかではなく、筆という数千本の毛をどう紙と接し合わせるかが「書」ですから。極論をいえば、数千本の一本一本を別々に認識して、自分の思い通り動かせることが到達点なんです。

──となると、書においては、紙も大事なのでしょうか。

一番大事なのが、紙ですよ。それは環境ですから。紙が先にある。それがすべてを決めてしまう。ガラス板に書くことになれば、もう筆は滑るのはわかってるわけです。まずは環境をちゃんと選んでから、どう自分の生活をつくっていくか、ということと順序は同じです。どうしても、筆や墨が先だと考えてしまう人が多いですが……。

ただ、紙の選択肢もだいぶん減ってきてしまっています。品質が急速に悪くなっている。書く人の感度が紙に対して鈍くなってしまっているので、安いものが売れるのでしょう。となると、みんなが質を求めなくなる。最終的には質が高いものは売れないから、つくらないということになってしまっています。

人間がつくるものなので、要求の度合いが変わってしまうと、できあがるものの品質は大きく変わってしまいます。ニーズですね。そうやって、品質の高いものづくりを担う人がいなくなれば、よいものはなくなってしまう。そういうものなのかなと、思うこともありますが……。

──石川さんは、非常に多作であられるという印象です。

いえ、寡作ですよ。評論をやっている時間がありますから。本当は、評論なんていうのは、本気で書に向き合う学者がほかにいれば、ぼくは書かなくてよいものだと思っています。だけど、みんな8割方の力で仕事をしてしまっている……。

ぼくにいわせれば、80点はほとんど0点に近い。80点から1点ずつ上げるところにこそ、エネルギーが必要になるのに、みんな80点くらいでやめて、その場しのぎの仕事をやっている。本気に書に向き合う研究者がいたら、自分は作家として、もっとすごいところまでいけたかもしれないと思ってますよ。

──ちなみに、評論の原稿もパソコンではなく手で書かれているのですか?

それは愚問です。手で書かなければ、秘密には絶対に触れられない。機械と対話していても、そこには何もない。

──『縦に書け!』というタイトルで、日本語をめぐる環境についての警鐘を鳴らす書も書かれていました。

日本語を横書きするというのは、英語を縦書きするのと同じですからね。そこをもっと深刻に考えたほうがいい。

東アジアで生きる人々は、縦に書くという行為によって「天」を意識してきました。縦に書くことによって、天と地が生まれる。だから重力が働いて、そこに人間からのレスポンスとして美が生じるわけです。

少し表現を変えると、天を意識することによって、われわれが生きている実際の世界と同じ価値を、紙という環境がもつようになるわけです。独立した世界がそこに生まれて、世界の比喩として働きはじめる。そうしてはじめて表現が成立する。東アジアでは亀の甲羅に文字を掘りつけたりしますが、あれも一つの世界なんです。西洋の古い洞窟壁画とは根本的に違う。あれは、その空間に張り付いた「絵という記録」でしかありませんから。

──たしかに文字を書くという行為が世界とのインタラクションであるという感覚は、デジタル化が進むなかで薄まってきているように感じます。

だから、みんなきれいで画一的になってしまうんですよ。昔は、皺の量がすごくて、そこに過去の苦労がしのばれるような年配の方がいたじゃないですか。そういう人がいなくなってしまっている。

きれいだとか、かわいいということは、喜ばしいことではないんです。生まれた子どもは、みんな等しくかわいいんですから。きれいなままであるということは、「何も使っていない」ということ。考えれば、眉間に皺が寄る。そうやって個性は生まれていきます。きれいであることを目指してしまうと、個性ができずに、デジタルな形にしかなりません。

「感動をもらう」とか「力をもらう」という表現を最近よく目にしますが、感動や力は何か契機があって、人間のなかから湧き出てくるもの。それなのに、いまでは試合をみて「感動をもらいました」という人が多い。なかには「感動を与えたい」というスポーツ選手すらいます。「そんな力ないよ、いい加減にせい!」と言いたくなります。口で言ってるだけの、ただの「やり取りゲーム」のように感じます。

──書を観賞するために意識すべきことはなんでしょう?

書は、順番があるからわかりやすいのです。なぞれば、書き手の筆圧やリズムに同調することができます。

まず、読めるところから、なぞってみればいいんですよ。「山」と書いてあるか、「海」と書いてあるかなんていうのは、どっちでもいい。軽くなでるように書いているか、カリッカリッと書いているかで、世界の違いが見えます。だから、書ほどやさしいものはないんです。

たとえば、絵画は多くの場合、どこが起点となってどのような順番で描かれたのか、普通の人にはわかりません。しかし書は、音楽や歌、物語と同じで、直線的に進行するので順番がある。頭から書きぶりを読んでいけば、同じように向こう側の方から語りかけてくれます。

「書は文学である」というのが僕の主張です。文学は、言葉からスタートしてつくり上げられるもの。言葉に至るまでのほの暗いところから、胎児のように少しずつ姿を現して、臨界点を通り越して、言葉に行き着いたものです。書は、その胎児の部分を背負っていることになります。書は文学を孕んでいる。つまり、作家の書をみたら、完成形としての文学がわかるということです。

──『悪書論』のなかでも、「未然形の文学」という概念を提示されています。

中上健次を読まなくても、中上健次の文学は、彼の筆跡のなかにあるわけです。現実に読んでみれば、密集していて騒がしい文字でしょう。あと、穴がある。だから、「空っぽ」という言葉も小説のなかにいっぱい出てくる。

──改めて、石川先生の書に対する目の解像度の高さに、驚かされます。

いや、ここまでは、誰でもいけるんですよ。逆にいえばもっといけるから、次の世代の人はもっとがんばってほしい。書という文化がもっている大事なものを手放すなよ、といいたいです。

──作品を拝見していていると、その自由さに驚かされることがあります。過去の作品や権威などにとらわれない自由さは、ご自身のどこから生まれているとお考えですか?

自分のなかに、暗部を作るということですね。暗い部分、わからないモヤモヤした世界。そこに、自分がわからない問題を置いて、それを養っていく必要がある。それさえできれば、もうあとはそれを解けばいいわけです。そうすれば、作品はできるんです。

前の作品をつくりあげたあとに残った怪しげな暗部を育てて、そこで無理やり課題をつくる。自分でそれを解いていく。その繰り返しです。

──どのような作品を生み出せたとき、新しい表現だと感じられますか?

「新しい」ではなく、「まだ捉えきれていないものに届いた」という感覚かもしれません。動く時代に到達して、触れられることもあれば、傷までつけられることもある。可能ならば掴んでみたい。作品をつくるというのは、そのための方法なのだと思います。

人間は、実は何も見てないし、何も聞いていないものです。カメラのような目で、いま眼前にある全てを意識していたら、生きていけませんから。実際は、遮眼帯をつけた馬のようにしか、進むことはできないんです。ただ、そのなかでどれだけ、自分が見える領域を増やしていくか。それが、時代という「まだ捉えきれていないものに届く」ためには重要です。

──その「遮眼帯」を外すことは難しいものでしょうか?

もちろん、それを外して、軽やかに世界をいつも受け入れられるようになるのが理想でしょう。ただ、そのためには自分がつけてるとも気づかない目隠しを一枚一枚剥がしていかないといけません。「行き過ぎ」をやらないといけない。

自分が思った感覚のもっと先まで行くという感じです。行き過ぎることができたら、そこではじめて自分の「遮眼帯」を外すことができる。そうやって、人間は生まれ変わっていくのではないでしょうか。

──ご自身が時代に触れられたと感じたときはありましたか?

まず、1972年に『エロイ・エロイ(・ラマサバクタニ)』を書いたときは、70年代の時代の姿を書で掴めたという感触はありました。あと、アメリカ同時多発テロ事件を知ったとき、既視感がありました。ドストエフスキーの小説や、田村隆一の詩を書いていたときに掴めた世界が、現実にあらわれたように感じたんです。「あ、これ見たことあるな」って。そういうことはありました。

──それは時代と先生が響き合ったということでしょうか?

響き合ったかどうかは、わかりません。言葉を通じて自分が受け止めた世界のなかで、書が生きる方法を模索しただけです。その言葉を書けなければ、書は博物館入りした死んだ表現に過ぎなくなってしまうわけですから。

言葉を書にするためには、そこの暗部を自分のなかにどう見つけるかです。そして、過去にあった書き方ではない書き方を考える。たとえば、白い紙ではない紙をつかってみるとか、滲みとか掠れとかいわれているものの極限まで行ってみるとか……。

その結果が、いかなる表現をもたらすのかを知ると、自分の「持ち駒」、つまり滲み、掠れ、筆触、その深さ、傾きの限界を見定めることができます。そうやって、言葉をのせる器をつくったということです。

──6月8日から開催されている「石川九揚大全」について、教えて下さい。

展覧会を大全と名づけたのは、「全部見ていただきます」ということです。可能な限りの作品を見ていただくつもりです。これまで外に出ていない作品が半分以上ある場所にしたいのです。この展覧会を機に、いままで発表してきた1,000点に、未発表の1,000点を加えた、2,000点で作品集をつくります。

【古典篇】と【状況篇】という名前をつけて、展覧会を2つの期間に区切っています。【状況篇】では、いままで外に出ていないごく初期もふくめた初期作品と最近の作品を展示します。その間に古典に取り組んだ時代があったので、【古典篇】は、ちょうど真ん中になりますね。

流れとしては、【状況篇】のなかにあると初期作品で、ひとつは答えがでた。ただ、今度はそれが定型化、つまり劣化してしまいそうになった。そこで、一度歎異抄や源氏物語といった古典に退却した。そして、もう一度最後は、現代詩、いまは自分が書いた句や、「書のために書いた文章を書く」というところまできたという感じです。

──欧米やアジアなど異なる国ではとくに、石川さんの書がアートとして捉えられることも多いと思います。それについてどうお考えでしょう?

作品をつくることと、それがどう評価されるかは、別の話です。作品は作品自体が語るものであって、作家が語るものではありません。書かれたものが書こうと思ったものを裏切っていなければ作品とはいえない。だから、作家が作品を全て説明できるなどということは、ないはずなんです。

自分が思った通りのものができていたら、それは職人の仕事です。自分すら気づかないものが作品にあることが、表現なのだと思います。作家本人すら気づかないものに、鑑賞者が気づけるものがいい作品ということです。

──2024年を生きる人に、どう展覧会をみてほしいですか?

日本語を書くという現場において、書はいまなお生きています。それを習字や書道展という世界に矮小化してほしくないのです。

いまデジタルで情報をやりとりすることが増えていますが、それはあくまで「通信」であって、本物ではないとぼくは思います。

人間は動物とちがって道具をつかいます。だから、同じものを直接さわったときと、間接的にさわったときでは、感触も温度も違う。「だけど、これは同じもののようだ?」という矛盾が、言葉の原点ですよ。人が直接声で話す直接性と、道具を使って傷を残す間接性の間に言葉がある。

人は動物だけど、人間は動物ではありません。人と人が関係した総体として、人間は成立している。その関係性を成立させるための重要な行為が、道具をつかって何かを傷をつけること、つまり「書」です。そんなことにも、ぜひ思いを馳せてもらいたいです。

石川九楊|いしかわ・きゅうよう

書家。1945年福井県生まれ。京都大学法学部卒業。京都精華大学教授、文字文明研究所所長を経て、現在、同大学名誉教授。「書は筆蝕の芸術である」ことを解き明かし、書の構造と歴史を読み解く。評論家としても活躍し、日本語論、日本文化論は各界に大きな影響を与えた。制作作品は2000点以上、著作刊行は100点を超える。

「石川九楊大全」展

前期【古典篇】 遠くまで行くんだ:2024年6月8日(土)〜6月30日(日)

後期【状況篇】 言葉は雨のように降りそそいだ:2024年7月3日(水)〜7月28日(日)

会場:上野の森美術館(東京都台東区上野公園1-2)

時間:10:00〜17:00(入場は30分前まで)

休館日:7月1日(月)、7月2日(火)は展示替えのため休館

Photos: Tohru Yuasa Text: Shinya Yashiro Edit: Maya Nago