美術館に「規模の経済」は当てはまらない──最新調査が示す「美術館革新」のための有効手段

美術館の経済的側面に関する興味深い調査報告書がアメリカで発表された。それによると、来館者を1人獲得するための投資額は、調査対象153館の中央値で1万2300円だった。また、美術館にとって規模の拡大は必ずしも良いこととは言えず、入場料の無料化が理にかなった施策である可能性も示された。

アーカンソー州ベントンビルにあるクリスタル・ブリッジズ美術館(The Crystal Bridges Museum of American Art)は、2023年6月に調査プロジェクト「リミュージアム(Remusem)」を立ち上げた。3年計画のこのプロジェクトは、US版ARTnewsのTOP 200 COLLECTORSの1人である投資家のデヴィッド・ブースの発案と支援、およびフォード財団の追加支援で運営されている。

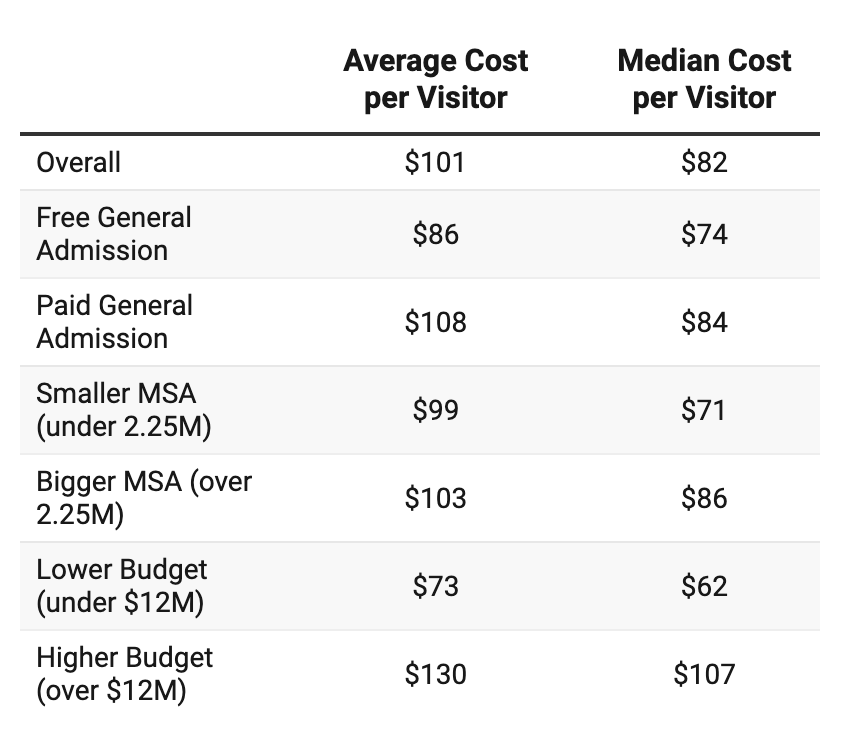

そのリミュージアムがこのほど、発足後2回目となる調査報告書を発表した。全米の153館が協力した調査結果によると、来館者1人を獲得するための投資額は平均で101ドル(1万5150円)、中央値で82ドル(1万2300円)だった。また、美術館の規模拡大は、来館者により充実した体験を提供することには必ずしもつながらず、入場料を無料にすることで来館者数を増やし、1人あたりの獲得コストを下げることができるという結果も示されている。

公開データ不足は由々しき問題

美術館のイノベーション促進を目的としたリミュージアムの創設ディレクターで、ケンタッキー州ルイビルにあるスピード美術館で館長を務めた経験のあるスティーブン・ライリーは、US版ARTnews の取材に対し、調査にあたっての大きな課題は入手可能なデータが限られていることだと明かす。「美術館が重要な文化機関としてその使命を果たすためには、これまで以上に支援が必要な時代です。そうした難しい状況にある中、公開データが不足していては埒があきません」と語るライリーは、こう続けた。

「公開されるデータが増えれば増えるほど、美術館に対する社会的信頼が高まりますし、次世代の慈善家たちが求めるものに近づけます。また、各美術館が、どうすればベストな施設になり、より大きな使命を果たし、来館者数を増やし、美術館での体験の質を向上させ、美術館によって恩恵を受ける人を増やせるかを把握する助けにもなるのです」

膨大なデータをまとめたリミュージアムの報告書が、美術館の幹部や理事会に投げかけたのは、「来館者の数と質を最大限に高めるため、資金をどう投資するのが最も効果的なのか」という問いだ。そして、この分野での一般的な考え方に反する結果となったのが、「美術館の物理的な拡張は、市民へのサービスという使命を果たすのに役立つのか」という疑問への答えだった。ライリーは、調査結果から得られた重要な知見をこう説明する。

「私たちが少なからず驚いたのは、美術館には規模の経済(*1)が当てはまらないという意外な事実です。ほとんどの美術館では、規模が大きくなるほど、公共的な使命を果たす上での効率性が低下するようなのです。来館者1人当たりのコストは、美術館の規模が大きくなればなるほど上昇します」

*1 事業規模が大きくなるほど単位当たりのコストが小さくなり、競争上有利になる効果のこと。

表:アメリカの美術館153館における来館者1人あたりのコスト

中小都市での入場料の無料化は来館者増加に効果的

リミュージアムのデータによると、多数の観光客が訪れる大都市の美術館を除き、ほとんどの美術館では教育や地域プログラムへの投資によって、より大きな利益を得ている。また、調査報告書では、個人や家族向けの入場料を無料にすることで、来館者1人当たりのコストが下がることも示された。これは、入場料の徴収や値上げが予算不足の解消に役立つはずだという想定を覆す結果だ。

注目すべきなのが、入場料を徴収している美術館と、入場料が無料の美術館を比較し、展示品の数やプログラムへの支出、マーケティング費用などに違いがあるかどうかを調べたことだ。結果、「こうした点で違いは見られませんでした」とライリーは言う。

また、美術館が公表した情報をリミュージアムが分析したところ、美術館がマーケティングに費やす金額が「非常に少ない」ことも明らかになった。入場料が無料か有料かに関わらず、その額はアメリカの鉱業分野と同程度だが、鉱業の場合、当然のことながら一般市民を呼び込むための投資は必要ない。

ライリーは、より多くの美術館が、入場料の無料化、あるいは無料部分と有料部分を組み合わせたハイブリッドな仕組みの導入などの「ラディカルな実験」によって、公共の利益に焦点を当て、かつ持続可能な取り組みを進めることが望ましいと話す。その一例として、入場料は従来通り維持しつつも、入場料よりも10ドルまたは20ドルだけ余計に払えば年間会員になれる料金設定を導入した美術館を挙げ、「その結果、数千人もの新規会員を獲得し、長期的な関係を築くことができています」と説明した。

そのほか、地元住民や25歳未満の若者の入場を無料にしたり、特定の日の夜間のみは誰でも入場無料にしたりといった多様な入場料の設定方法があるという。「各美術館にとって、どの方法がより効果的なのかを見極める必要があります。そうすれば、それぞれの美術館が鑑賞者を惹きつけ、その支援を得るための答えを見つけることができるでしょう」

最後に特筆すべきなのは、人口225万人未満の中小都市にある美術館での無料化が「非常に効果的」なのが明らかになったことだ。ライリーはその例としてバージニア美術館を挙げ、「他の同規模の美術館よりも、来館者における地域住民の比率がはるかに大きい」と指摘する。また、ミズーリ州のセントルイス美術館、フィラデルフィアのバーンズコレクション、ベントンビルのクリスタル・ブリッジズ美術館も来館者増に成功しているとし、「多くの人々にとって重要な存在であることを示すことができれば、小規模な美術館でも必要とするだけの支援者を見つけるのは難しくないのではないでしょうか」と語る。

一方でライリーは、より多くの美術館がデータを共有し、より長期間にわたってさまざまなシナリオを試す必要があるとも述べている。それは、「長年にわたって継続的な取り組みを行ってきた美術館が、どのような成果を上げているかを示す十分な事例がない」からだ。さらに、入場料を無料にしたことで短期的には来館者が急増したものの、それを維持できなかった事例が複数あることを示し、「そうした美術館が、新しく来館してくれた人たちに有意義な体験を提供することができたか、さらなる施策を実施したかを知ることが重要です」と課題を示した。(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews