修復直前のゴッホやル・コルビュジエのタペストリー:TEFAFマーストリヒトのベストブース8

5月のTEFAFニューヨークに続き、本拠地オランダでTEFAFマーストリヒトが6月24日〜30日に開催された。TEFAFはThe European Fine Art Fair(欧州ファインアートフェア)のことで、古美術品やオールドマスター(18世紀以前の欧州の巨匠)から近現代アート、装飾品などを幅広く扱うフェアとして知られる。

2020年に行われた前回のTEFAFマーストリヒトでは、複数の出展者が新型コロナウイルスに感染し、会期途中で中止となった。35回目となる今年は、マーストリヒト・エキシビション&コンファレンス・センターの会場設計に変更を加え、ブース上の天井を撤去して空気循環の改善をしている。

今回のフェアには20カ国から242のギャラリーが集まり、ショーケース部門では6社が初出展。そのうち5社はフランスのインペリアルアート、ギャルリー・メンデス、ギャルリー・パベック、ロイヤル・プロベナンス、ギャルリー・ニコラ・ブリオーだ。ブリオーは、「TEFAFはアンティークディーラーにとって最高峰のフェアなので、今年参加できて嬉しく思っている」と、開催初日の会場で語った。

6月28日の11時半頃、会場に強盗が押し入って警備員に取り押さえられた騒動があったものの、マドリッドのガレリア・カイラスのブースで聖母子像が150万ユーロで売れるなど、フェアはおおむね好調だったようだ。

それでは、今年のTEFAFマーストリヒトからARTnewsが選んだベストブースを紹介しよう(各中見出しはアーティスト名/ギャラリー名の順に記載)。

Giorgio de Chirico/Dickinson(ジョルジョ・デ・キリコ/ディキンソン)

Photo: Courtesy Dickinson

ディキンソンのブースでは、ジョルジョ・デ・キリコのテンペラ画を、表と裏の両面が見えるように展示した(*1)。この作品で現在裏面とされている側は、1920年にミラノの展覧会のために制作されたもので、ギリシャ神話の謎めいた神、ヘルメスがルネサンス様式で描かれている。表面の絵は、1924年に詩人のポール・エリュアールとその妻ガラの依頼で制作した《放蕩息子の帰還》の第2版で、デ・キリコが既存の作品を別の目的に用いた数少ない作品だ。デ・キリコはこうした場合、まったく上書きしてしまうのではなく、元の構図を残すようにしている。

聖書からテーマを選んだのは、デ・キリコが前衛的な手法での制作を行った後、古典的伝統に回帰したことや、24年にパリへ戻るのを決めたことを反映しているのかもしれない。いずれにしても、TEFAFマーストリヒトの再開を祝うのにふさわしい作品と言えるだろう。

*1 今回のTEFAFでは、他にも両面に描かれた作品がサロモン・アーツ・ギャラリー(ニューヨーク)のブースで展示された。「1310年の巨匠」〈14世紀初頭にイタリアのピストイアで活動した画家〉の作とされる小品で、表は聖母子像、裏には端がほつれた縄の装飾模様が描かれている。

Antoine-Louis Barye, Auguste Rodin/Galerie Nicolas Bourriaud(アントワーヌ=ルイ・バリー、オーギュスト・ロダン/ギャルリー・ニコラ・ブリオー)

Photo: Courtesy Galerie Nicolas Bourriaud

19世紀と20世紀の彫刻を専門とするギャルリー・ニコラ・ブリオーは、ロマン派のフランス人作家、アントワーヌ=ルイ・バリー(1795〜1875)のブロンズ彫刻を出品。この作品は、16世紀の叙事詩「Orlando Furioso(狂えるオルランド)」に着想を得て制作された一連の彫刻の最初の作品で、半鷲半馬のヒッポグリフに乗った勇敢な騎士ルッジェーロが、海の怪物に食い殺されそうになっていたアンジェリカという美しい姫を助け出す場面を表現している。この傑作は3点存在し(他の2点は現在2つのギャラリーが所蔵している)、かつてバリーと親交のあった芸術家・貿易商の名家、ディターレ家が所有していた。

この作品のそばには、指先が軽く触れ合っている2つの手の石膏像がある。これは、ロダンの《カテドラル》の姉妹作とされる《Étude pour le secret(秘密のための習作)》で、署名のない5点のうちの1点。長年倉庫に保管されていたが、今回展示されることになった。

Artemisia Gentileschi/Jean-François Heim(アルテミジア・ジェンティレスキ/ジャン=フランソワ・エイム)

Photo: Courtesy Jean-François Heim

アルテミジア・ジェンティレスキによる1620年頃の自画像を出展したのは、ジャン=フランソワ・エイムだ。クレオパトラに扮し、毒蛇を握りしめて死のうとする姿が描かれている。ジェンティレスキには強い女性を題材にした作品が多く、17歳の時に師匠のアゴスティーノ・タッシにレイプされたことを公言するなど、フェミニストの先駆となる作家として評価されている。毒蛇に胸をかませて命を絶ったとされるクレオパトラも、ジェンティレスキの作品に登場する活発な女性の系譜に連なる人物だ。

この油彩画には、いくつもの驚きがある。左側には、織り目が異なる細い帯状のカンバスに絵の具を塗ったものが後から付け加えられ、巻き上げられた袖や枕の輪郭などにはペンティメント(*2)が肉眼で確認できる。また、腕が元の位置よりも下げられ、膝の位置や脚の上の赤いドレープも修正されたことで、迫力ある作品にさらなる力強さと神秘性が加わっている。

*2塗り重ねられた絵の具の下に、先に描かれていた絵が透けて見えるようになること。

Vincent van Gogh/Depot Boijmans Van Beuningen(フィンセント・ファン・ゴッホ/ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館収蔵庫)

Photo: Photo Aad Hoogendoorn

絵画を表面だけで判断してはいけない。ゴッホの《De populierenlaan bij Nuenen(ヌエネン近郊のポプラ並木)》(1885)の下には、ヌエネンの古い塔が描かれた1884年の絵が隠れているのだ。2枚の絵が重なり合ったこの作品は、近々行われる修復の前に展示するためロッテルダムから運ばれてきた。

ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館は、10年の歴史を持つTEFAFの美術館修復基金から2万5000ユーロの助成を受けている。それを利用し、オランダ文化庁やゴッホ美術館の専門家とともに、ニス除去の可能性も含め、絵の具を安定させるのに最も適した方法を見極めるための本格的調査を行っている最中だ。その過程で、ゴッホがオランダとフランスで制作を行った時期にスタイルがどう変遷したか、新たな知見が得られるかもしれない。

Georg Baselitz/White Cube(ゲオルク・バゼリッツ/ホワイト・キューブ)

Photo: ©Georg Baselitz/Photo ©White Cube/Theo Christelis

現代アートのメガギャラリー、ホワイト・キューブは今回初出展。同ギャラリーのシニア・ディレクター、マシュー・パリスは、「TEFAFマーストリヒトへの出展はとても喜ばしい。現代アートを歴史の中に位置づけ、歴史的なアートを現代に位置づけるという我われの目標にマッチするからだ」と語っている。

ブースでは、廃棄された消防ホースを再利用したシアスター・ゲイツの作品、ブルース・ナウマンのネオンを用いた造形的な壁面インスタレーション、ヤニス・クネリスのスチールと鉄とスポンジの彫刻、そしてゲオルク・バゼリッツには珍しい彫刻作品《Römischer Gruß (ローマ式敬礼)》(2004)を出展。バゼリッツの作品は1本の脚の形をしており、ローマ帝国によるゲルマン侵攻や、ルネサンス期のギリシャ・ローマ彫刻の発掘の歴史を物語るものになっている。

Joseph-André Motte/Demisch Danant(ジョセフ=アンドレ・モット/デミッシュ・ダナント)

Photo: Courtesy Demisch Danant

20世紀のデザインを扱うギャラリー、デミッシュ・ダナントは、ジョセフ=アンドレ・モット(1925〜2013)のユニークな作品を展示した。ブロンズ製の脚がついたダイニングテーブルは、収集家のステラン夫妻の私邸のために受注制作されたもの。インダストリアルデザインの世界で活躍したモットらしい要素が生かされ、1960年代に好まれたガラスを素材に使っている。

ブースではこのほか、モットの友人で共同制作も行ったマキシム・オールド(1910〜1991)の作品や、フランスの画家ウジェーヌ・ルロワ(1910〜2000)の絵画を展示。ルロワは、フランスのパリ市立近代美術館と、ルロワの出身地であるトゥルコワンにあるウジェーヌ・ルロワ美術館で回顧展が予定されている。ただ、今回TEFAFでルロワの作品が展示されたのはそれが理由ではない。ルロワはフランス国内では1980年代の絵画が有名だが、ダナントは50年代、60年代の作品を長年集めてきた。今回、TEFAFでルロワ作品を出展するのは初めてではないし、おそらく最後でもないだろう。

“Black and White”/Galería Sur(「ブラック・アンド・ホワイト」/ガレリア・スール)

Photo: Courtesy Galería Sur

「白黒つけられない」という表現がある。白と黒の作品を多数集めたガレリア・スールは、まさにその通りの内容だった。ウルグアイのプンタ・デル・エステを拠点とする同ギャラリーは、青、赤、黄色の3つの長方形を格子状の背景に重ねたホアキン・トレス・ガルシアの絵画《Arte Universal con planos de color(色の平面のある普遍的芸術)》(1943)へのオマージュを意図したブースを出展。周囲の白と黒の作品との対比が印象的だ。ディレクターのマルティン・カスティージョは、「この作品は今回のブースの中心的存在です。他の展示アーティストも何かしらガルシアの影響を受けていますから」と語っている。

ブースの中央には、アルゼンチン生まれの作家、フリオ・レ・パルクによるキネティック・アート(*3)の傑作、菱形の黒いモビール(2018)が吊るされ、その周囲にはウルグアイ出身のアーティスト、パブロ・アチュガリー(1954年生まれ)の優雅な大理石の彫刻が並ぶ。実は、アチュガリーの父親ペドロは、トレス・ガルシアの教え子だったという縁がある。アチュガリーの彫刻《Sound of Silence(サウンド・オブ・サイレンス)》(2022)を見た人は、サイモン&ガーファンクルによる同名のヒット曲が頭から離れなくなるかもしれない。

*3 物理的な動きを取り入れた芸術作品のこと。モビールのように自然の力で動くもののほか、動力や人力で動かす作品もある。

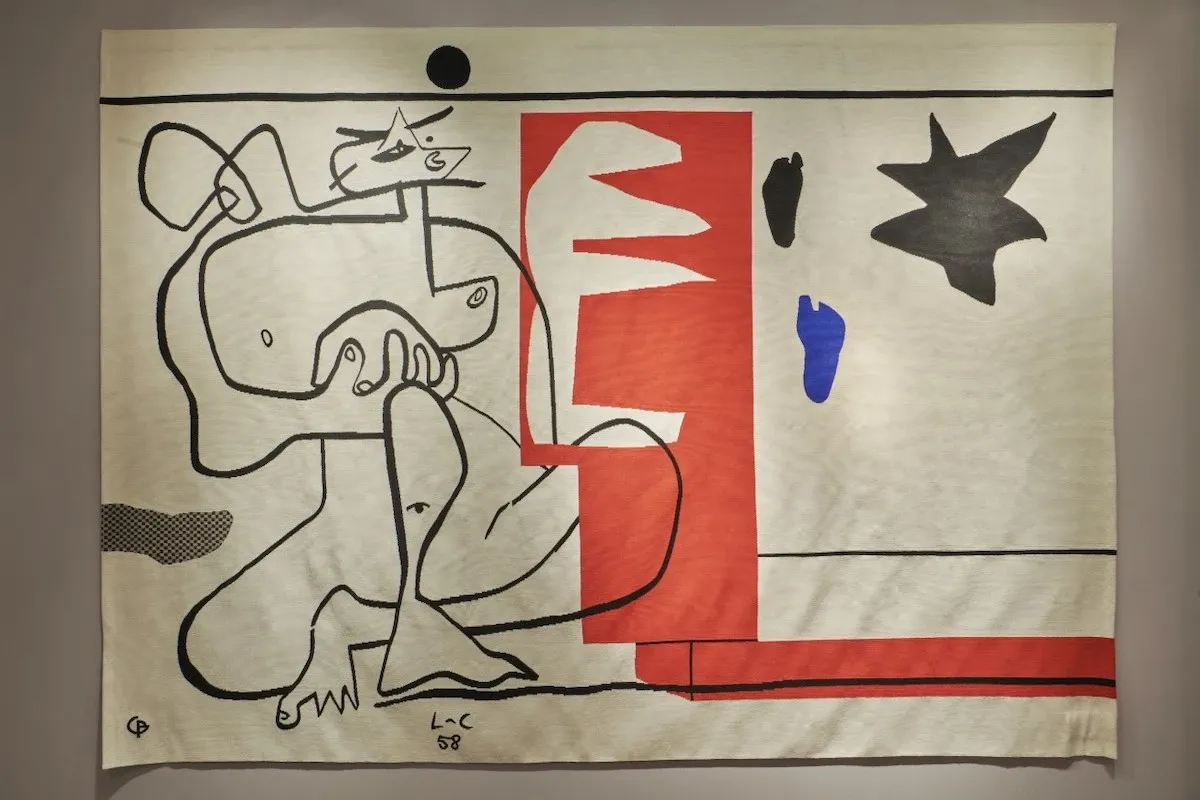

Le Corbusier/Zlotowski(ル・コルビュジエ/ズロトフスキ)

Photo: Photo Sarah Belmont/ARTnews

白黒ではないが、ズロトフスキのブースに出展されたル・コルビュジエのタペストリーは、彼の他の作品に比べると控え目な色調だ。建築家として有名なル・コルビュジエだが、建物以外にもこうした実験的作品を数多く手がけている。1936年にコレクターのマリー・キュトリからタペストリー制作を提案され、彼は画家で美術史教師のピエール・ボードワンと共同制作を開始。ボードワンはコルビュジエにオービュッソンの織物工房を紹介している。

ボードワンはこの作品について、アレクサンダー・カルダーによる3つの黒い星が描かれたタペストリーが1つの発想源だったと書いている。コルビュジエはトレーシングペーパーを使って星のモチーフを再現し、作品に《Bonjour Calder(カルダーさんこんにちは)》と名付けた。カルダーはコルビュジエのこの作品を知り、ミロの作品をもとに同じような作品を作りたいと冗談を飛ばしたという。コルビュジエは、タペストリーを価値あるものと考え、自分のタペストリーを「壁画の遊牧民」と呼んだ。「アパートの壁に絵を描いてもらうことはできない。でも、毛織りのタペストリーなら、壁から外して、丸めて、脇に抱えて運び、別の場所に吊るすことができる」からだ。確かに、便利には違いない。(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年6月29日に掲載されました。元記事はこちら。