メディウム・分野・方法論を越境的に交差させ、新たな表現領域を切り拓くジャスティン・アレン【New Talent 2025】

US版ARTnewsの姉妹メディア、Art in America誌の「New Talent(新しい才能)」は、アメリカの新進作家を紹介する人気企画。2025年版で選ばれた20人のアーティストから、言語を核とし、ビジュアル、サウンド、パフォーマンスの分野横断的活動を行うジャスティン・アレンを紹介する。

2024年に初の著書『Language Arts(ランゲージ・アーツ)』をウェンディーズ・サブウェイ社から出したジャスティン・アレン。その出版記念イベントが始まる前に、ニューヨークのロウアー・イースト・サイドにある洒落たカフェで彼に話を聞いた。作家、アーティスト、ミュージシャンとして活動するアレンはそこから数ブロック先にあるパフォーマンススペースで、自作の詩「140 BPM」を朗読することになっていた。

ブルックリンのブッシュウィック地区にあるクラブ、ボサノバ・シビック・クラブで過ごした夜を音で再現したこのパフォーマンスで、アレンはテクノのリズムに合わせ躍動する身体の激しいエネルギーを、深く響く低音で表現していた。音楽やダンス、パフォーマンス、言語を融合させた『Language Arts』は、壁に反響する音の振動のエネルギーを本の中に取り込むことに成功している。そして、朗読の轟くような詞には、左派的な批判が込められていた。

「給料の振り込みは/来週の金曜日/家賃の支払いは/明日に迫っている」

バージニア州北部の郊外で育ったアレンは、思春期にタップダンスとヒップホップダンスに出会い、パフォーマンスを始めた。父親の影響でパーラメントやファンカデリックのようなファンクミュージックからグリーン・デイのアルバム『ドゥーキー』まで、多種多様な音楽に親しんでいた彼の視野を広げてくれたのが、高校時代に出会った実験的なパンクバンドだった。混沌として、熱にうなされた夢のようなザ・ブラッド・ブラザーズの曲や、ジャズの影響を受けたセイシャの自由で表現力豊かなリズムにアレンは癒しを見出したという。

政治に対する意識が形成されたのは、アレンがニューヨークに移ってからのことだ。彼はこの街で、サンティゴールドやM.I.A.のようなインディーズアーティストの世界にどっぷり浸り、彼女たちの音楽の中にアメリカを批評するための枠組みを見出した。彼は当時をこう振り返る。

「誰もがそれぞれ別の理由で恐怖を感じていた奇妙な時期でした。人々が恐怖を感じているとき、文化には面白いことが起きます」

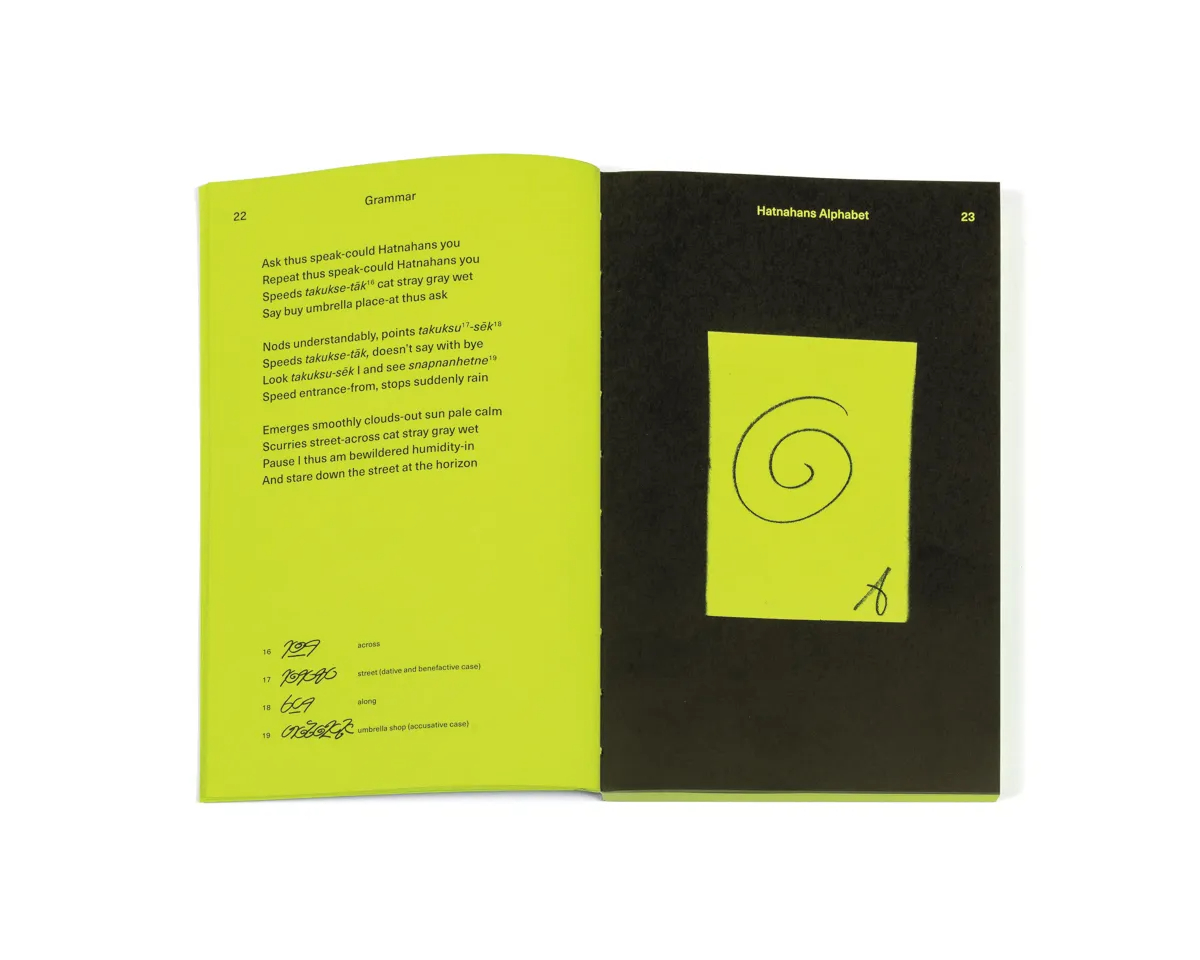

『Language Arts』の中にも、SF的な場面や思弁的なエッセイ、そしてアレン自身が考案した人工言語「ハトナハンス」などの「面白いこと」が盛り込まれている。

新言語の創造は簡単ではないが、アレンはごく自然な成り行きでそれを作り始めた。多言語話者になることを目指し、フランス語とスペイン語を学んでいた彼は、ユニオン・スクエアの近くにある有名書店、ストランドブックストアでデイヴィッド・J・ピーターソン(映画・テレビ番組・ゲームで使われる人工言語の創作者)の著作『The Art of Language Invention(言語創作の技術)』(2015)に出合う。さらにYouTubeでズールー語やコサ語などのアフリカの先住民言語を勉強した後、独自の言語の創作を始めた。ハトナハンスというその言葉には広母音があり、単語には性別がなく、独自の文字を使う。

『Language Arts』には、学術的な探究心とパンク精神が同居している。アレンのバンド、ブラック・ブーツの曲の歌詞や、作詞ノートに書かれた言葉が散りばめられた蛍光グリーンのページからは、クラブカルチャーの反骨精神が伝わってくるようだ。

朗読会の冒頭で読み上げたエッセイ「Into the City(都市へ)」で、アレンはハトナハという架空の島に捧げるマニフェストとして、都市生活と自然を融合させた創造的かつエコロジカルな調和のビジョンを示している。インフラの問題や帝国主義の影がない、活気に満ちた都市を熱帯の豊かな自然が取り巻くその島の描写は、とても軽やかで浮遊感がある。こうした土地を舞台とする『Language Arts』は、私たちが話す言語と同じく流動的な世界を創造しているのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews