所蔵品800万点を誇る大英博物館の必見作品10選! 縄文土器、ラムセス2世胸像、2000年前の殺人遺体etc.

800万点という世界最大級の所蔵品数を誇る大英博物館。2024年の来場者数でルーブル美術館、バチカン美術館に次ぐ世界第3位にランクインするこの博物館では、古今東西の歴史や文化を知ることのできる包括的な常設展示が行われている。その中から必見の10点を厳選して紹介しよう。

- 1.縄文時代の調理用土器(紀元前5000年頃)

- 2.ウル王朝のゲーム(紀元前2600年頃)

- 3.ラムセス2世の胸像(紀元前1292~紀元前1189年)

- 4.アッシリア(現在のイラク北部)のアッシュル・ナツィルパル2世の北西宮殿から出土した巨大な人頭有翼獅子像(紀元前883~紀元前859年)

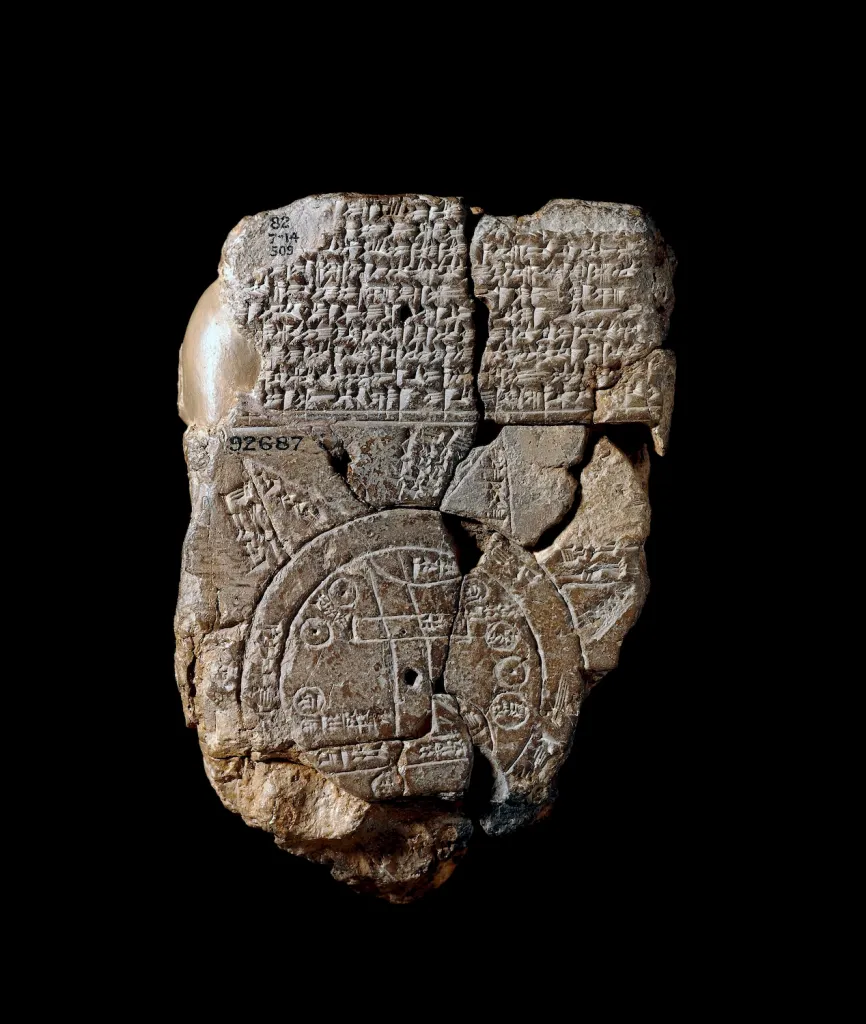

- 5.世界地図と洪水についての記述がある粘土板(紀元前700~紀元前500年)

- 6.パルテノン神殿の大理石彫刻(紀元前447~紀元前432年)

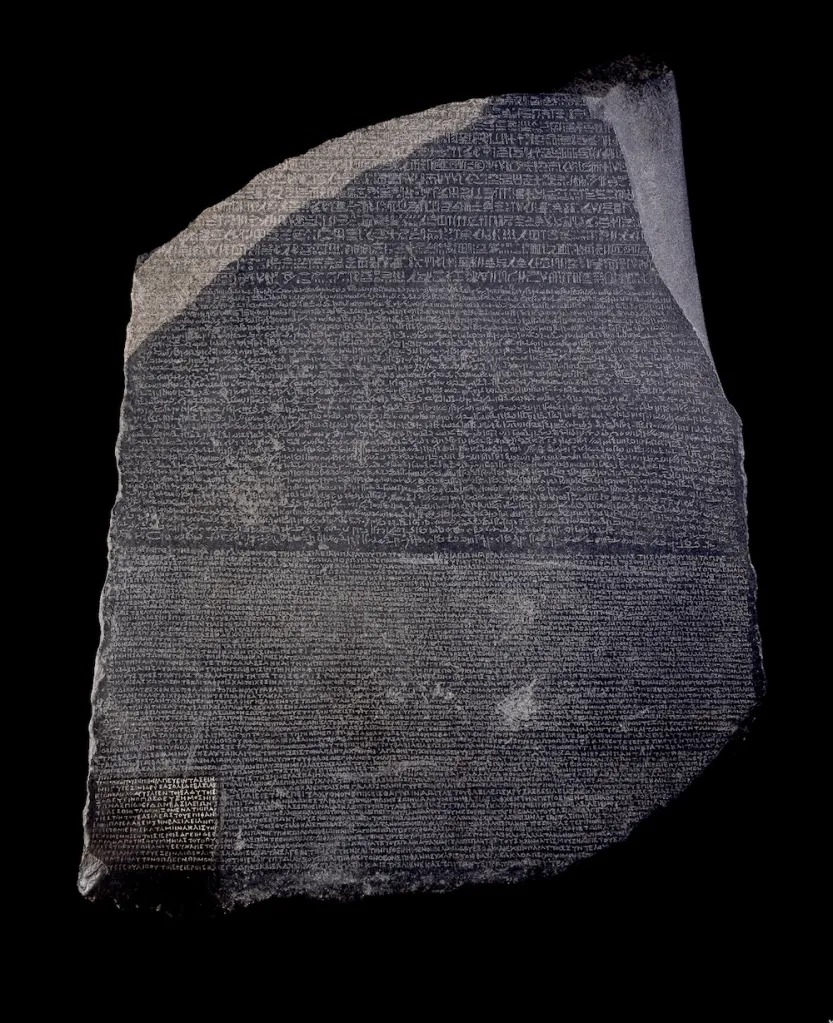

- 7.ロゼッタストーン(紀元前196年)

- 8.リンドウ・マン(紀元前2年~西暦119年)

- 9.サットン・フーのヘルメット(6世紀前半)

- 10.スローン・アストロラーベ(1290〜1300年)

大英博物館は、1759年に世界で初めて一般公開を開始した国立博物館だ。医師で収集家のハンス・スローンが自身のコレクションを国に遺贈したことを機に、議会の法令によって1753年に設立されたこの博物館は、当初から7万1000点もの収蔵品を擁していた。

スローンの「珍品コレクション」として始まった大英博物館だが、その規模やコレクションの範囲、名声は、以後266年間で大きく拡大した。最近コレクションディレクターに就任したゼレクシス・マズダが管理する収蔵品は、約800万点にものぼる。以下、その中でも絶対に見逃せない10点を紹介しよう。なお、大英博物館は入場料無料だ。

1. 縄文時代の調理用土器(紀元前5000年頃)

世界最古級の土器を作ったとされる日本の縄文人は、このような深鉢状の容器を使って貝類や食用植物を調理していた。直径17cmほどのこの土器は、その日に採れた食材を小分けにして調理するための道具だったのかもしれない。先史時代の日本の狩猟採集民は、冬にはイノシシやシカを狩り、夏から初秋にかけては貝類を採集していた。特に多く食されていた二枚貝を、7000年前の人々はこうした鉢で煮ていたのだろう。

「縄でつけられた文様」を意味する縄文という時代の名称は、土器の表面にある縄目文様に由来している。江戸時代に発見されたこの鉢は、茶道家の手に渡り、内側に漆と金箔が施されて水指に作り変えられた(木製の蓋にはカタツムリ型のつまみが付いている)。当時この水指を使ってお茶を立てていた人たちは、かつての用途を知っていたのだろうか?

2. ウル王朝のゲーム(紀元前2600年頃)

象嵌のゲーム盤、サイコロ、駒を使って遊ぶこのゲームが、何という名前だったかは分からない。しかし、中東各地の考古学遺跡から出土している事実が、古代メソポタミアで人気が高かったことを裏付けている。遊び方は長らく不明だったが、1980年代に大英博物館のキュレーターであるアーヴィング・フィンケルが、紀元前177年にバビロニアの天文学者によって粘土板に記された楔形文字を解読し、それがこのゲームのルールであることを突き止めた。

2人のプレイヤーが、互いに相手より先に手持ちの駒を移動させ、全てを盤上から取り除くことを競うこのゲームは驚くほど現代的で、相手の駒を追い出したり、自分の駒を守ったり、追加でサイコロを振る権利を得たりできる。1926年にイラク南部のウル王宮から出土したこのセットは、完全な形で発見されたボードゲームの中では最古ものだ。なお、遊んでみたい人は、大英博物館のショップで複製を購入できる。

3. ラムセス2世の胸像(紀元前1292~紀元前1189年)

花崗岩でできたラムセス2世の胸像は、もともとこのファラオの墳墓の入り口に対で置かれていた坐像の1つだった。腰のあたりで無造作に切り取られた像の大きさは、高さ約2.4メートル、幅約1.8メートルで、1817年にエジプト総督ムハンマド・アリーの許可を得て、大英博物館のコレクションに入った。アリーは1835年に古代遺物の輸出を禁止したが、その頃には既にロゼッタストーンがエジプト国外に持ち出されていた。

90歳近くまで生きたラムセス2世は、約70年という長きにわたって国を統治した。そのため、この時代のエジプト人の多くは、生涯を通じて1人のファラオしか知らなかったことになる。エジプト第19王朝のファラオであるラムセス2世は、近親婚で知られるアクエンアテンとその息子ツタンカーメンに匹敵するほど良く知られている。それも当然で、彼は200人の妻との間に100人以上の子供をもうけたとされる。また、新しく建設した首都に自身の名を冠したほか、歴史上初めて異国間で結ばれた平和同盟条約を成文化した人物でもある。この条約は、カデシュの戦いの後にエジプトとヒッタイトとの間で締結された。

4. アッシリア(現在のイラク北部)のアッシュル・ナツィルパル2世の北西宮殿から出土した巨大な人頭有翼獅子像(紀元前883~紀元前859年)

2016年にイスラム組織ISによって破壊された古代都市ニムルド(アッシリア帝国の首都)には、約3.5メートル×3.7メートもの大きさの守護神像が飾られていた。幸いにも、ラマッスと呼ばれるこうした守護神像のいくつかは、世界各地の博物館に保管されている。ライオンの体、鳥の翼、人間の頭部を持つこれらの像は、王宮や都市の入り口に置かれ、外敵や悪霊から人々を守る役割を担っていた。ちなみに、正面からは見ると2本脚で立ち、側面からは4本脚で歩いているように見せるため、像には5本の脚がある。

隣国に対する激しい侵攻や、残虐な性格で知られるアッシュル・ナツィルパル2世は、捕虜や臣民に皮剥ぎの公開処刑などの恐ろしい懲罰を課していた。宮殿の入り口を守っていた守護神は、多くの敵を作ったこのアッシリア王にとって必須のものだったのだろう。

5. 世界地図と洪水についての記述がある粘土板(紀元前700~紀元前500年)

旧約聖書に出てくるノアの箱舟の話は、実際に起きた出来事なのだろうか? 古代メソポタミア(現在のイラク)から出土したこの粘土板は、そうである可能性を示唆している。粘土板は約12.7cm×7.6cmと小ぶりだが、現存する最古の世界地図として知られ、楔形文字で記された地図の説明文は部分的に欠損しているものの、今も読むことができる。地図には、バビロニア人にとって既知の世界が円の中に描かれ、それを囲むように「苦い川」と記された水を表現する二重の輪がある。円の真ん中を縦に走る線はユーフラテス川を、上の方にある長方形は古代都市バビロンを示している。

驚くべきなのは、外側の輪から放射状に伸びている3つの三角形についての説明文が、粘土板の裏面に残っていたことだ。説明文の1つには、大きな山と「パルシクトゥの船」についての記述があるが、これはアララト山に到着したとされるノアの箱舟を指すバビロニア人の言葉だ。この船に関する記述がある小さな三角形の真向かいには、バビロニアの都市ウラルトゥがある。ウラルトゥはアッシリア語の名前で、ヘブライ語に訳すとアララトになるという。

6. パルテノン神殿の大理石彫刻(紀元前447~紀元前432年)

パルテノン神殿の大理石彫刻は、世界で最も物議を醸している芸術作品の1つだろう。これはもともと、ギリシャの知恵と戦いの女神アテナに捧げられたアテネのパルテノン神殿の破風を飾る浮彫りだった。ペルシャとの激戦に勝利したことを祝うために建設されたこの神殿には、古代ギリシャ人の感謝の念が込められている。大英博物館にはこのほかにも、アテナの誕生日を祝うパナテナイア祭のパレードを描いた長い大理石の浮彫りもある。

パルテノン神殿からこの大理石の浮彫り彫刻を剥がして持ち出すよう命じたのが、スコットランド生まれのイギリスの外交官、トーマス・ブルース(第7代エルギン伯爵、駐オスマン帝国大使)だ。しかし、強奪が行われてすぐ、最初の騒動が起きた。1803年、彫刻を積んだ船が、イギリスに向かって出港したその日のうちに沈没。ダイバーを雇って積荷を回収するための資金調達に3年を要している。

約7万5000ポンド(現在の貨幣価値で570万ポンド、日本円にして約11億3000万円)にのぼる費用を、彼はイギリス政府に彫刻を売ることで回収しようと目論んでいた。1816年にようやく売却に成功したものの、彼が得た代金は当初見込みの半分弱、3万5000ポンドにしかならなかった。当時ギリシャを支配していたオスマン帝国のスルタンが神殿の浮彫りを持ち出す許可をブルースに与えていたかどうかも定かでなく、この点に関する議論が今に至るまで続いている。

1817年に大英博物館で初めて展示されたパルテノン神殿の彫刻は、現在も同博物館の常設展示品だ。昨今は世界中の美術館や博物館で、元あった場所から不当に持ち出された収蔵品を返還する動きがあるが、昨年、大英博物館の館長に就任したニコラス・カリナンは、この彫刻の返還を否定している。1963年に制定された大英博物館法が、所蔵品を手放すことを禁じているからだ。

7. ロゼッタストーン(紀元前196年)

暗号解読者にとって夢とも言えるロゼッタストーンが発見されたことで、何世紀にもわたって誰も読み解くことができなかった古代エジプトのヒエログリフの解読競争が始まった。美しくも不思議な絵文字が書かれた古代エジプトの遺物は、すでに1400年頃からヨーロッパ人に収集され、芸術家や学者によって研究されていた。しかし、1799年にエジプトのエル=ラシード(ロゼッタ)で要塞建設の基礎工事を行っていたフランス軍がこの石碑を発見するまで、解読に成功した者はいなかった。

ロゼッタストーンに刻まれた文書それ自体は特筆すべきものではなく、エジプト王プトレマイオス5世を称え、忠誠を誓うよう命じる退屈な内容だ。しかし、同一の文書が古代エジプトの神聖文字(ヒエログリフ)と民用文字(デモティック)、そしてギリシャ文字の3種類で記されていたことが、ヒエログリフ研究の大きな手がかりになった。

これの解読競争を繰り広げたのが、イギリスの物理学者トーマス・ヤングとフランスのエジプト学者、ジャン=フランソワ・シャンポリオンで、結果シャンポリオンが勝利した。興味深いことに、ロゼッタストーンは決して珍しいものではなく、今日の政府文書と同じように、広範な配布を目的として大量生産された石碑だったという。

8. リンドウ・マン(紀元前2年~西暦119年)

1984年8月、マンチェスターの南にある沼地で泥炭採掘をしていた地元の作業員が、採掘機から木片のようなものが突き出ているのを見つけた。彼がふざけて仲間にそれを投げつけた拍子に付着していた泥炭が落ち、しなびた皮のようなしわだらけの足が現れた。その後、死蝋化した遺体の他の部分も発掘され、発見場所の沼地の名にちなんで「リンドウ・マン」と名付けられたこの人物は、何者かに殺害され、沼地に遺棄されていたことが研究によって明らかになった。

遺体が腐敗しなかったのは、長い年月外気に触れず湿った土壌に漬かり、体内の脂肪が蝋状に変化していたからだ。遺体の保存状態が非常に良かったことから、リンドウ・マンは頭部を斧で切り付けられてから首を絞められ、喉を切り裂かれ、片腕に巻いた狐の毛皮のバンドのほかは何も身につけず、裸で放置されたことが分かっている。彼がなぜこんな暴力的な死に方をしたのかについては、強盗や、生贄の儀式など、さまざまな説があるが、謎は解明されていない。

9. サットン・フーのヘルメット(6世紀前半)

第2次世界大戦直前の1939年、イングランド南東部にあるウッドブリッジ近郊のサットン・フーで、地中に埋められていたアングロ・サクソン時代の船が発見された。この船は、6世紀の終わりから7世紀初頭にかけてイーストアングリア王国を治めていたレドワルド王の船葬墓だった。遺体は船に乗せられ、蛇行するデベン川を運ばれた後、船ごと急な丘を引き上げられたと考えられている。

この船葬墓の発見によって、アングロ・サクソン文化の理解が飛躍的に深まった。476年の西ローマ帝国滅亡後、アングル人やサクソン人などヨーロッパ北部から来た諸部族がイギリスに定住するようになったが、サットン・フーの遺跡が発見されるまで、この時代の考古学的証拠はほとんど存在しなかった。しかし、サットン・フーの発掘調査で、従来、公共インフラや工学、交易が未発達だったと考えられていたアングロ・サクソン時代のイギリスが、実は豊かで複雑な文化を持っていたことが証明された。2021年にはネットフリックスが、この発掘を題材とした映画『時の面影(原題:The Dig)』を制作している。

発掘時には、まず船のリベットが地中から掘り出され、次にレドワルド王のヘルメットなどの遺物が少しずつ出土していった。いずれの品も、これらを作った人々が洗練された文化や知識を有し、盛んに交易を行っていたことを示している。金、銀、鉄、銅の合金で作られ、髭と濃い眉毛の装飾が特徴的なヘルメットは、王の姿を反映しているのかもしれない。

10. スローン・アストロラーベ(1290〜1300年)

10世紀以降、ヨーロッパではさまざまな技術が飛躍的に進歩した。水車によって製粉や生地の縮絨加工の作業時間が短縮され、頑健だが小回りの効かない牛ではなく、俊敏でコントロールしやすい馬に引かせる新しい鋤が登場した。また、大規模な採石場からゴシック様式の大聖堂を建設するための石材が切り出されるようにもなった。

しかし、時間を正確に計る技術はまだ存在しなかった。ロンドンで作られたこのスローン・アストロラーベは、大英博物館創設に一役買ったハンス・スローンのコレクションに入っていたもので、時間の標準化に向けた競争の始まりを象徴している。イスラム圏で発達した数学、幾何学、天文学から生まれたアストロラーベは現代の時計の先駆けとなる機械だったが、欠点もあった。目盛りなどを動かすことで現在時刻を知ることはできたが、時間を刻み続けるための動力機構がなかったのだ。

その後の数世紀で時計の技術が進展し、カシオべリー・パークの塔時計(大英博物館に展示されている)などが作られるようになった。振り子よりも古い「棒テンプ(フォリオット・バランス)」と呼ばれる機構が採用されているこの時計は、継続的に時間を計ることができた。塔時計(タレットクロック)は18世紀後半に産業革命が起きるまで、街の中心部や教会に設置されて人々の生活に役立てられていた。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews