ヴェルサイユ宮殿で必見の傑作25選。華麗な宮廷文化を物語る絵画、彫刻から装飾品まで

太陽王ルイ14世をはじめ、絶対王政の時代を謳歌したブルボン朝の王たちが17世紀から18世紀末まで宮廷生活を送ったヴェルサイユ宮殿。政治・文化の中心として栄華を極めたこの宮殿や庭園で現在見ることのできる絵画、彫刻、家具、装飾芸術品から、必見の作品を25点紹介しよう。

- 《絵画》

- 1. パオロ・ヴェロネーゼ《シモンの家の晩餐》(1572)

- 2. シャルル・ルブランによる鏡の間の天井画(1679-84)

- 3. ピエール・ミニャール《眠るアモルの姿のトゥールーズ伯爵》(1682)

- 4. シャルル・ド・ラ・フォス《ひまわりに姿を変えたクリュティエ》(1688)

- 5. イアサント・リゴーの工房によるルイ14世の肖像画(1701-02年頃)

- 6. ニコラ・ド・ラルジリエール《ヴォルテールの肖像》(1724-25)

- 7. ジャン=マルク・ナティエ《結び目を作るフランスのアデライド夫人》(1756)

- 8. エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン《ポリニャック公爵夫人、ヨランド・マルティーヌ・ガブリエル・ド・ポラストロン》(1782)

- 9. エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン《マリー・アントワネットと子どもたち》(1787)

- 10. アンヌ=ルイ・ジロデ《ジャン=バティスト・ベレーの肖像》(1797)

- 11. ジャック=ルイ・ダヴィッド《サン=ベルナール峠を越えるボナパルト》(1802)

- 12. ウジェーヌ・ドラクロワ《タイユブールの戦い》(1837)

- 13. ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル《オルレアン公フェルディナン・フィリップ、風景の前で》(1844)

- 《彫刻》

- 14. ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ《マルクス・クルティウスの騎馬像に改作されたルイ14世の騎馬像》(1665)

- 15. フランソワ・ジラルドン《ニンフたちにかしずかれるアポロン》(1666-74)

- 16. ジャン=バティスト・テュビ《アポロンの泉水》(1668-70)

- 17. ジャン=アントワーヌ・ウードン《ルイ16世像》(1790)

- 《家具》

- 18. マルタン・カルラン「マリー=アントワネットの宝飾品チェスト」(1700)

- 19. アンドレ=シャルル・ブール「トリアノンのルイ14世の部屋のコモード(小型チェスト)」(1708)

- 20. ジャン=フランソワ・オーベンとジャン=アンリ・リーズナー「ルイ15世の机」(1769)

- 21. ジョルジュ・ジャコブ「トリアノンの肘掛け椅子(麦の穂)」(1787)

- 《装飾芸術》

- 22. パッセモンの天文時計(1749-1753)

- 23. セーブル磁器製造所による中国風の卵型の壷(1775-1776)

- 24. セーブル磁器製造所による白磁の乾隆帝像(1776-85年頃)

- 25. フランソワ・レーモン「トルコ王妃をかたどった時計」(1781)

1607年、後にフランス国王ルイ13世となる少年は、初めての狩猟でヴェルサイユの田園地帯の地を踏んだ。父アンリ4世と同様、ヴェルサイユを気に入ったルイ13世は、のちに狩猟小屋を作り、さらに城館を建てる。それを拡張し、広大な庭園と宮殿の建設に情熱を注いだのが、ルイ14世だ。1682年に宮廷と政府を引き連れてこの地に移り住んだルイ14世によって、豪華な宮殿は歓楽の場となり、華やかな宮廷文化が展開された。

ルイ15世は曽祖父の死後、わずか5歳で即位し、8年後の1723年からヴェルサイユ宮殿での親政を始めた。その孫にあたるルイ16世は1789年に始まったフランス革命でパリへと連行され、1804年に皇帝に即位したナポレオンがヴェルサイユ宮殿の庭園内にある離宮、グラン・トリアノンに居を構えた。ナポレオン失脚後、復古王政を経てヴェルサイユ宮殿が本格的な復興を遂げたのは、1830年に新国王ルイ=フィリップが即位し、七月王政が始まったときだった。ルイ=フィリップは、ヴェルサイユを「フランスの全ての栄光に捧げる」美術館にすることを決定している。

現在、ヴェルサイユ宮殿のコレクションは約9万点にのぼり、中世から19世紀末までのフランスの歴史を概観することができる。以下、その中から必見の美術品25点を紹介する。

【絵画】

1. パオロ・ヴェロネーゼ《シモンの家の晩餐》(1572)

『ルカによる福音書』にあるエピソードを描いた大型の絵画で、イエスがパリサイ人シモンの家で、マグダラのマリアとされる女性と夕食を共にする場面を描いている。神の子イエスは、ヴェネチア絵画によく見られるように、聖書に登場する人物や俗悪な人物に囲まれている。

1562年から73年にかけ、パオロ・ヴェロネーゼは饗宴をテーマにした絵画を複数描いた。中でもルーブル美術館の《カナの婚礼》は広く知られている。連作の1点である《シモンの家の饗宴》は1570年頃、ヴェネチアにある修道院の食堂に飾るため制作が開始された。1664年にルイ14世はこの作品を1万ドゥカートで購入し、フランスに移動する許可を得ている。ヴェルサイユ宮殿とルーブル美術館に飾られたのち、1961年にヴェルサイユ宮殿に戻されて永久収蔵品となった。

2. シャルル・ルブランによる鏡の間の天井画(1679-84)

ヴェルサイユ宮殿を象徴する部屋の1つである鏡の間は、風雨にさらされる大きなテラスがあった場所に、1678年から84年にかけて建設された。ルイ14世は画家シャルル・ルブランを「史上最高のフランス人芸術家」と呼び、この部屋のアーチ型天井の装飾を依頼。ルブランは、ルイ14世の戴冠式からオランダ戦争後の1678年から79年にかけて締結されたナイメーヘンの和約まで、王の治世を祝う30の場面を選んでいる。

鏡の間の庭園に面する窓の反対側には、その名の通り357枚の鏡がある。これについては、フランス美術の完成度がヴェネチア美術に匹敵することを示しているとの見方もあれば、ルブランの絵を飾る場所を減らすために建築家のジュール・アルドゥアン=マンサールが策略をめぐらしたと見る向きもある。鏡の間は、1871年のドイツ帝国宣言、1919年のヴェルサイユ条約調印など、歴史的に重要な出来事の舞台にもなっている。

3. ピエール・ミニャール《眠るアモルの姿のトゥールーズ伯爵》(1682)

ピエール・ミニャールは、アンジュー公爵からベリー公爵まで、王の子どもや孫を描いた数多くの肖像画を残しているが、この作品は特に情熱の寓意として際立っている。絵の中の子どもは、ルイ14世とモンテスパン夫人の間に生まれた当時4歳のトゥールーズ伯爵ルイ・アレクサンドル・ド・ブルボンで、絹のベッドで休む翼の生えた金髪の幼児は、ローマ神話に登場する愛の神、アモル(キューピッド)の姿をしている。

この寝姿が思い起こさせるのは、ジョヴァンニ・バッティスタ・サルヴィの聖母子像《眠る幼な子イエス》だ。ミニャールは、1635年から57年のイタリア滞在の間にこの絵を楽しみ、かつ研究していた。なお、最近の修復で、左側に描かれたカソレット(香炉)の下の壁にある画家のサインが読み取れるようになった。

4. シャルル・ド・ラ・フォス《ひまわりに姿を変えたクリュティエ》(1688)

絵の中央に描かれている若い女性は水の妖精クリュティエで、神話によれば太陽神アポロンに恋いこがれていた。アポロンに拒絶されてもクリュティエは天空に輝くその姿を見つめ続け、遂にはひまわりに姿を変える。1688年にルイ14世は、オウィディウスの『変身物語』第4巻で語られる物語を、シャルル・ド・ラ・フォスの画題として承認した。この絵は、ヴェルサイユ宮殿の離宮、グラン・トリアノンにある「孔雀石の間」を飾っている。

5. イアサント・リゴーの工房によるルイ14世の肖像画(1701-02年頃)

1701年、63歳の太陽王ルイ14世は、肖像画の制作をイアサント・リゴーに依頼した。スペイン王位に就いたばかりの孫フィリップ・ダンジューが、祖父である自分の肖像画をスペインに持っていけるようにという配慮だったが、出来上がった肖像画を非常に気に入ったルイ14世はそれを手元にとどめ、フィリップのために複製を作らせた。

現在、オリジナルの肖像画はルーブル美術館で展示され、ヴェルサイユ宮殿にはリゴーの工房が制作した複製がある。どちらも老齢期に入ったルイ14世を、王権を象徴する剣、笏、王冠、拍車とともに描いているが、その優美な脚は制作時にリゴーのモデルになったダンサーのものだという。

6. ニコラ・ド・ラルジリエール《ヴォルテールの肖像》(1724-25)

フランスの哲学者で、作家でもあったフランソワ=マリー・アルエ、通称ヴォルテールの肖像画。4分の3正面の半身像で描かれた若きヴォルテールは、グレーのかつらを被り、長い袖口にボタンが連なったリージェンシースタイルの上着を着ている。作者はニコラ・ド・ラルジリエールで、制作年は1718年あるいは1724-25年とされるが、後者の可能性が高い。

この絵には2つのバージョンがあり、いずれもヴォルテールの愛人であったシュザンヌ・ド・コルサンブル・ド・リヴリーが所有していた。そのうち彼女が持ち続けていたオリジナルが、現在ヴェルサイユ宮殿にあるものだと考えられている。もう1点は、ヴィレット侯爵に贈られ、現在はパリのカルナヴァレ美術館の収蔵作品になっている。

7. ジャン=マルク・ナティエ《結び目を作るフランスのアデライド夫人》(1756)

ジャン=マルク・ナティエによるこの優美な肖像画は、ルイ15世に特に可愛がられた第6子、マダム・アデライドが金色の糸を手にする姿を描いている。糸を巻いているのか、ほどいているのかは定かではないが、彼女が姉妹たちと毎日行っていた手作業の様子を捉えたもので、妹のマダム・ヴィクトワールの部屋に飾られていた。目に宿る決意、手にしたものをしっかりと握る姿は、マダム・アデライドの独立心と誇り高い性格を物語っている。なお、フィレンツェのウフィツィ美術館にもこの絵画の複製が展示されている。

8. エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン《ポリニャック公爵夫人、ヨランド・マルティーヌ・ガブリエル・ド・ポラストロン》(1782)

夫のポリニャック公爵とともに静かな生活を送っていたヨランド・ド・ポラストロンは、あるときマリー・アントワネットに気に入られ、その寵臣としてヴェルサイユで暮らすようになった。エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランはその肖像を何枚も描いているが、この絵の公爵夫人は薄手のドレスを着て、野の花をあしらった麦わら帽子をかぶっている。そのシンプルな装いは、権謀術数の渦巻く宮廷とはかけ離れた、穏やかな生活を思わせるものだ。

ヴィジェ=ルブランは、帽子をかぶった女性のモチーフを、アントワープで見たピーテル・パウル・ルーベンスの絵から借用している。なお、バスティーユ襲撃の2日後にあたる1789年7月16日の夜、公爵夫人がスイスへ脱出するのを助けた人物に、マリー・アントワネットが感謝のしるしとしてこの絵を贈ったというエピソードが伝えられている。

9. エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン《マリー・アントワネットと子どもたち》(1787)

この集団肖像画は、ルイ16世の王妃マリー・アントワネットの評判を回復させる目的で制作された。その背景には、1785年にマリー・アントワネットが王室御用達の宝石商から金を詐取したとして無実の罪を着せられたことがある。マリー・アントワネットの浪費癖は有名だったため、民衆は王妃が犯罪に加担したことに疑いを持たなかった。

こうした反感を鎮めるには、愛情深い母親としての姿を描くのが得策だと作者のエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランは考えたのだろう。人々のさらなる同情を呼び起こそうとしたのか、ルイ16世と王妃の末娘で、絵が完成する前に1歳にもならず亡くなったソフィ・エレーヌ・ベアトリクスの不在を示す空の揺りかごを描いている。

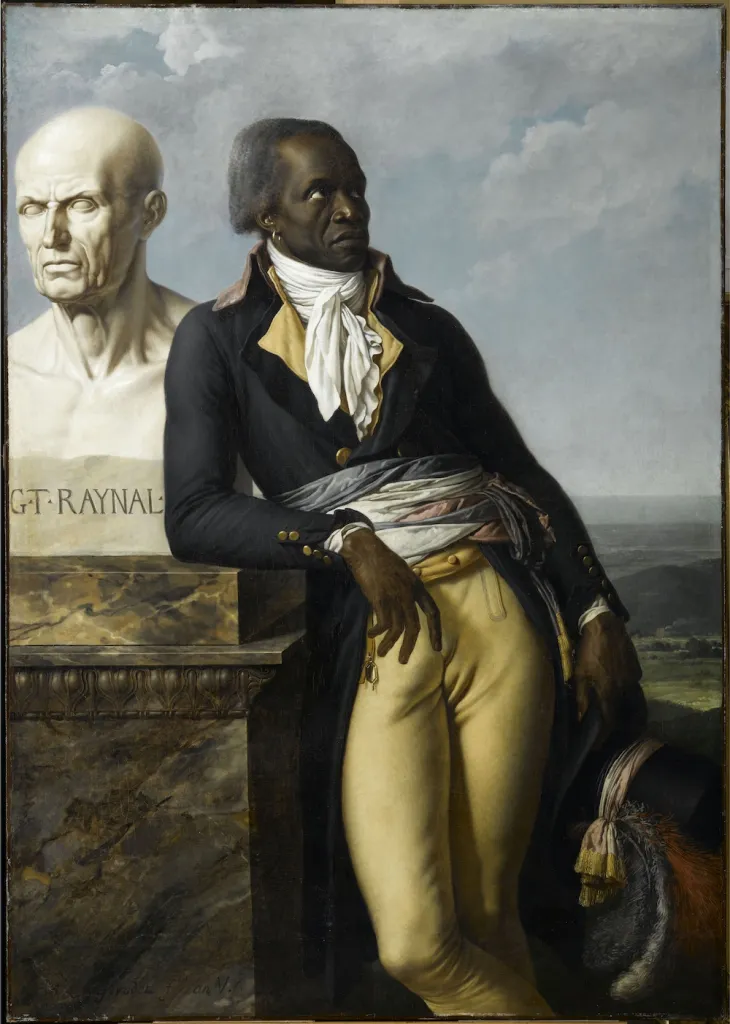

10. アンヌ=ルイ・ジロデ《ジャン=バティスト・ベレーの肖像》(1797)

自分の貯蓄で自由を買った元奴隷のジャン=バティスト・ベレーは、フランス革命後の憲法制定国民議会で有色人種として初めて議員に選出され、1794年の奴隷制廃止に関与するなど重要な役割を果たした。アンヌ=ルイ・ジロデは1797年に、共和制となったフランスを代表する人物としてベレーを描いている。

絵の中のベレーは、やはり人権運動の推進者で、司祭でもあったアベ・レイナル(ギョーム=トマ・フランソワ・レイナル)の胸像にもたれている。背景の空は曇っているが、着衣が明るい印象を与える。これが描かれたのち、権力を握ったナポレオンは1802年に奴隷制を復活。ベレーは逮捕され、国外追放された。

11. ジャック=ルイ・ダヴィッド《サン=ベルナール峠を越えるボナパルト》(1802)

1800年、ナポレオン・ボナパルトはジャック=ルイ・ダヴィッドに肖像画を依頼した。ダヴィッドは、マレンゴ平原の戦場で剣を手にしたナポレオンの姿を考えていたが、ナポレオン自身は「あばれ馬を乗りこなす冷徹な人物」としての肖像画を望んだ。ナポレオンは、「アレクサンドロス大王が画家アペレスのモデルになったことはないはずだ」と主張し、絵のためにポーズを取るとることに同意しなかったという。

構図は対角線に沿ったダイナミックなもので、ナポレオンはこちらを見つめている。その眼差しは、絵を見る人の存在を暗示しているようだ。赤いマントが風景の厳かさとはチグハグにも思えるが、白馬と青い軍服とともにフランスを象徴するトリコロールになっている。ジャック=ルイ・ダヴィッドは同じテーマの絵を5枚残したが、3作目にあたるこの作品には署名がない。そのため、作者について疑問を呈する評論家もいる。

12. ウジェーヌ・ドラクロワ《タイユブールの戦い》(1837)

1241年、フランス国王ルイ9世は、イングランドのヘンリー3世が起こしたポワチエの反乱を平定すべく出兵した。フランス軍は1242年7月21日のタイユブールの戦いで勝利し、1259年にルイ9世とヘンリー3世の間で条約が結ばれたとされる。ウジェーヌ・ドラクロワは1834年に、7月王政のルイ=フィリップ国王から宮殿の「戦いのギャラリー」にタイユブールの戦いの絵を描くよう依頼された。それは、ルイ=フィリップがヴェルサイユを「フランスの全ての栄光に捧げる」美術館に生まれ変わらせた直後のことだった。

この戦いに関する記録はほとんど残っておらず、そもそも実際に戦いがあったのかどうかも、ルイ9世が戦地に赴いたかどうかも定かではない。しかし、ドラクロワはルイ9世を絵の中央に登場させている。猛り狂う戦士たちに囲まれた青い装束の王の姿は、公式の王室プロパガンダとして完璧なものだった。

13. ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル《オルレアン公フェルディナン・フィリップ、風景の前で》(1844)

フランス国王ルイ・フィリップ1世の長男、オルレアン公フェルディナン・フィリップは、芸術のパトロンとしても知られている。特に新古典主義を代表する画家ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルと親交が深く、その作品のコレクターでもあった。アングルは1842年に、チュイルリー宮殿でこの絵を描いた。軍服姿で、見おろすような視線をこちらに向けるポーズが、オルレアン公の威厳を表している。

【彫刻】

14. ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ《マルクス・クルティウスの騎馬像に改作されたルイ14世の騎馬像》(1665)

17世紀を代表する彫刻家の1人であるジャン・ロレンツォ・ベルニーニは、ローマ教皇ウルバヌス8世などの有力者から注文を受けて制作を行っていた。フランスに招かれたベルニーニはルイ14世の騎馬像を制作したが、出来上がった像を気に入らなかったルイ14世はそれを庭園に移動させてしまった。その後この彫刻は、フランソワ・ジラルドンによって古代ローマの英雄マルクス・クルティウス像に改作されている。

伝説によれば、ローマに深い地割れができたとき、貴重な財産をそこに投げ込まない限りふさがらないと予言者たちが主張すると、マルクス・クルティウスは馬に乗って地割れに飛び込んで冥界の主ハデスに身を捧げ、人々を助けたとされる。ジラルドンはルイ14世の髪の部分を兜に変え、馬の足元に炎を彫った。さらに1987年には、欠損していた部分がプラスチックと石膏で復元された。

15. フランソワ・ジラルドン《ニンフたちにかしずかれるアポロン》(1666-74)

《ニンフたちにかしずかれるアポロン》は大理石でできた7体の彫像群で、1666年にフランソワ・ジラルドンがトマ・レグノダンとともに、ヴェルサイユの庭園にあるテティスの洞窟のために制作したもの。海の女神テティスの名を冠した洞窟が1684年に破壊されたのち、1704年に彫刻は場所を移され、アポロの水浴を表現する原型ができた。

1781年にはユベール・ロベールが、ニンフたちにかしずかれるアポロンをモチーフにした現在の形状を設計している。アポロンの姿は、バチカン美術館にある古代ギリシャ彫刻《ベルヴェデーレのアポロン》から着想を得ると同時に、ルイ14世の特徴も取り入れている。なお、この群像彫刻は2008年に複製品に取り替えられた。

16. ジャン=バティスト・テュビ《アポロンの泉水》(1668-70)

1661年、ルイ14世はヴェルサイユ宮殿の本格的な建設を開始し、庭師長アンドレ・ル・ノートルに庭園の改造と拡張を依頼した。ローマの彫刻家ジャン=バティスト・テュビもまた、ローマのパラヴィチーニ・ロスピリオージ宮殿にあるグイド・レーニのフレスコ画《アウローラ》から着想を得たこの彫刻で庭園造りに貢献している。

シャルル・ルブランの設計に基づき、1668年から71年にかけて制作されたこの作品は、馬にひかせた車に乗ったアポロンを含め、13体の鉛の彫刻で構成される。ヴェルサイユ宮殿には神話を取り入れて制作された美術品が数多くあるが、これもその1つで、太陽神アポロンが太陽王ルイ14世を象徴している。

17. ジャン=アントワーヌ・ウードン《ルイ16世像》(1790)

フランスの彫刻家ジャン=アントワーヌ・ウードンは、ドニ・ディドロ、ベンジャミン・フランクリン、ジャン=ジャック・ルソー、ヴォルテール、モリエール、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、ナポレオンなど、有名な哲学者、発明家、政治家の胸像や立像の制作者として知られている。1789年に王政が崩壊するまでヴェルサイユ宮殿に暮らしていた最後のフランス王ルイ16世も、ウードンの手によって胸像が作られた。

ただし、ルイ16世像の制作は長い道のりだったようだ。ウードンが大理石の胸像を注文されたのは1778年だが、3年経っても国王への謁見が叶わなかったという。最終的に作品は完成し、1787年のサロンで披露された。しかし、それが石膏像だったのか、それとも現在ヴェルサイユ宮殿にある大理石像だったのか、評論家の意見は分かれている。

【家具】

18. マルタン・カルラン「マリー=アントワネットの宝飾品チェスト」(1700)

1770年5月、若きマリー・アントワネットが王太子との結婚式で贈られたのをきっかけに、ヴェルサイユではセーブル磁器のプレートで飾られた宝飾品チェストがもてはやされるようになった。マリー・アントワネットの義理の姉妹であるプロヴァンス伯爵夫人とアルトワ伯爵夫人も、同じものをそれぞれ1点ずつ所有していたという。

家具職人のマルタン・カルランがフレームを作り、羽目板に合わせた形の13枚の磁器皿は王立セーブル磁器製造所が担当した。この宝飾品チェストはライティングテーブルとして考案されたもので、引き出しにはライティングパッドが収納され、その上に宝飾品を入れる箱がある。ブロンズの縁飾りなどの部分には、18世紀初頭にこのタイプの宝飾品チェストを初めてデザインした家具職人、アンドレ=シャルル・ブールの卓越した技巧が反映されている。

19. アンドレ=シャルル・ブール「トリアノンのルイ14世の部屋のコモード(小型チェスト)」(1708)

アンドレ=シャルル・ブールは寄木細工の発明者と言われることが多いが、実際はそうではなく、この細工の完成度を高めた職人だ。それでも、トリアノンのルイ14世の部屋に置かれたこの豪華なコモード(小型チェスト)は、家具職人ブールの類まれなセンスを物語っている。脚は4本とも2重になっており、それぞれ内側にはネジのような形のブロンズの脚、外側にはライオンの前足を模した金メッキの脚がある。彼の独創性はアカンサスの葉やバラの装飾、エスパニョレット(鍵付きの金具)などの曲線装飾にも発揮され、四隅には翼を持つギリシャ神話の怪物スフィンクスの顔が取り付けられている。

20. ジャン=フランソワ・オーベンとジャン=アンリ・リーズナー「ルイ15世の机」(1769)

ルイ15世のために製作されたこのシリンダーデスクは、フランス家具の歴史における最高峰の傑作とされている。1760年代に王室の家具職人であったジャン=フランソワ・オーベンが設計し、約10年後にオーベンの後を継いだ弟子の1人、ジャン=アンリ・リーズナーが完成させている。リーズナーに引き継がれたとき、机のフレームはすでに組み立てられ、複雑な開閉機構の石膏模型と設計図も出来上がっていた。完成したデスクは1769年5月にルイ15世に献上され、国務大臣を迎える新しい書斎に設置された。

21. ジョルジュ・ジャコブ「トリアノンの肘掛け椅子(麦の穂)」(1787)

スズラン、松かさ、麦の穂の装飾のある肘掛け椅子は、1787年に王妃の寝室のために注文された「麦の穂」家具セットの1つ。家具職人のジョルジュ・ジャコブが全体のデザインを担当し、彫刻家のジャン=バティスト・サイモン・ロデが作品の具現化に協力した。絵の部分は、わざとらしさのない作風で知られたジャン=バティスト・シャイヨ・ド・プリュスによるもので、花柄の張地はリヨンのデファルジュ工房で作られた。

当初は肘掛け椅子2脚、追加の椅子2脚のほか、折りたためるパーティションや暖炉用のスクリーンなどがセットになっていたが、フランス革命の際に散逸した。また、ベッドは19世紀に紛失したが、ドレッサーチェアは現在、ロサンゼルスのJ・ポール・ゲティ美術館に収蔵されている。

【装飾芸術】

22. パッセモンの天文時計(1749-1753)

大きさが215×82.8×51.8センチもあるこの堂々たる天文時計の名は、35年の歳月をかけて制作した技術者のクロード=シメオン・パッセモンにちなんで付けられた。ルイ15世の科学への関心を物語るこの傑作は、金箔、淡い色の絵柄、曲線の組み合わせを特徴とするロカイユ装飾を代表するものだ。また、1789年に始まったフランス革命の混乱期にも、ヴェルサイユ宮殿を離れることがなかった数少ない品の1つとして知られる。

最近洗浄・修復されたこの時計は、赤分・夏至・日食を追跡するための球体、革新的な4針の文字盤、月の満ち欠けを示す円盤、温度によって周期が変化する振り子の4つの部分で構成されている。国宝級とも言える時計は、当初1日に864回も音を鳴らしていたが、国王の睡眠を妨げないために「サイレント」モードが設定できるよう改良が加えられた。

23. セーブル磁器製造所による中国風の卵型の壷(1775-1776)

1775年から80年にかけ、セーブル磁器製造所は中国で初めて作られた陶磁器の一種である硬質磁器の研究を行った。その技法を応用したのが、銅製のリング、飾り紐、タッセル、取っ手が付いた卵型の壺3点で、1776年にマリー・アントワネットが「キャビネ・ドレ」(黄金の間)のために入手した。

絵付けを手がけたルイ=フランソワ・レコは、金箔、青、ピンク、緑、黒を見事に調和させ、中国の絹製品の絵柄を真似た人物には金や黒の輪郭線が描かれている。また、金メッキを施したブロンズの台にある繊細な細工は、イタリアの金細工師でブロンズ職人でもあったジャン=クロード=トーマス・デュプレシの卓越した技術を伝えている。

24. セーブル磁器製造所による白磁の乾隆帝像(1776-85年頃)

1770年代にセーブル磁器製作所がフランス王室のために製作した白磁の乾隆帝像は、18世紀のフランスと中国の友好関係を今に伝える傑作だ。13点のみが製造された希少なもので、その1点目をマリー=アントワネットが購入している。

この像が生まれたきっかけは、中国宮廷にいたイエズス会の画家ジュゼッペ・パンツィが、分厚い縁のある毛皮の帽子をかぶった乾隆帝の水彩肖像画を描いたことだった。この肖像画を手にした国務大臣アンリ=レオナール・ベルタンは、中国美術をこよなく愛し、中国の硬質磁器の技法をフランスに導入することに尽力した人物だ。パンツィの肖像画に着想を得た画家のシャルル=エロワ・アセランがデザインし、この像が生まれている。

25. フランソワ・レーモン「トルコ王妃をかたどった時計」(1781)

重厚な装具をつけた4頭のヒトコブラクダ、トルコ風の衣服と頭飾りをまとった2人の女性やスルタンの宿舎を思わせるテントに、三日月と真珠のモチーフを組み合わせたエキゾチックなデザインの時計の装飾を手掛けたのは、18世紀最高の彫金・金箔職人の1人、フランソワ・レーモンだ。

この豪華な作品は1781年、若きダルトワ伯爵の2つ目のトルコ風の小部屋のためにヴェルサイユ宮殿に納入された。ダルトワ伯爵は同様の作品を3点所有しており、2点はヴェルサイユ宮殿の南翼2階に、残る1つはパリでの住居であるパレ・デュ・タンプルに置いていた。当時「トルコ趣味」が流行し、オスマン・トルコ風の工芸品が人気を博したことを物語っている。(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews