南仏プロヴァンスの中心、エクス=アン=プロヴァンスは、紀元前122年に古代ローマ によって築かれた歴史ある都市だ。湧水が豊富で、温泉も湧くスパの街として古くから人気があり、ポール・セザンヌ (1839-1906)が生まれ、数多くの作品を制作した地でもある。

皮肉なことに、セザンヌの作品は、1984年まで彼の故郷では見ることができなかった。セザンヌが死去したとき、この街にあるグラネ美術館 のキュレーターが、同美術館でその作品を展示することはないと宣言したという有名な逸話もある。しかし時は流れ、現在グラネ美術館には、地元のホテル、ル・ピゴネの庭園で描かれた風景画など、セザンヌの作品が十数点所蔵されている。

そのエクス=アン=プロヴァンスでは現在、地元の巨匠を讃える「セザンヌ2025」 が開催中だ。セザンヌの父が購入したジャ・ド・ブッファンの別荘や、最後の仕事場だったローヴのアトリエでは改修や修復工事が進行中だが、セザンヌ・イヤーを記念して、どちらの建物も部分的に一般公開されている。また、テーマ別のツアーやワークショップ、カンファレンスが開催されるほか、ホテルでのイベントやレストランの特別メニューもある。

以下、エクス=アン=プロヴァンスとその周辺で楽しめる、セザンヌ関連の名所やおすすめのアクティビティをまとめた。

1. エクス=アン=プロヴァンス中心部

ジェネラル・ド・ゴール広場にあるロトンドの大噴水とセザンヌ像。Photo: Aix-en-Provence Tourist Office. Photo: Sophie Spiteri. エクス=アン=プロヴァンス中心部のジェネラル・ド・ゴール広場には、ガブリエル・スタークが手がけたセザンヌのブロンズ像がある。ここは、ガイド付きツアーだけでなく、地図を片手にセザンヌの足跡をたどる散策の出発点としても最適だ。地元の観光局が提案している散策コース には、セザンヌが洗礼を受けたマドレーヌ教会や、作家のエミール・ゾラ との友情を育んだブルボン中学校(現ミニェ中学校)、子ども時代を過ごしたマテロン通り14番地の家などが含まれている。見どころの多いこのコースは、中心街から少し離れたセザンヌの最後の仕事場、「ローヴのアトリエ」へと続く。

2. ジャ・ド・ブッファンの別荘

緑に囲まれたジャ・ド・ブッファンの屋敷。Photo: Aix-en-Provence Tourist Office. ジャ・ド・ブッファンの屋敷は、セザンヌの父ルイ=オーギュスト・セザンヌが1859年に購入した別荘だ。現在の所有者であるエクス=アン=プロヴァンス市は、約5ヘクタールもの広大な敷地に立つこの館を、可能な限り元の状態に復元することを2017年に決定した。特に目を引く黒縁の天窓は、セザンヌの父が息子のアトリエの光源として作らせたものだが、まるで最近できたように新しく見える。現在、1階の一部と2階にあるセザンヌ夫人が使用したとされる寝室などいくつかの部屋が一般公開されており、母屋の左側にある離れは、研究センターとオフィス、学習スペースが入る施設として使われる予定だ。

ルイ=オーギュストは、「グラン・サロン」と呼ばれたリビングルームに、息子が自由に絵を描くことを許していた。修復工事が進められていた2024年8月、この部屋の壁紙と漆喰の下から未知の絵の断片が見つかり、海景が描かれていることから《Entrée du port(港の入り口)》と名付けられた。セザンヌは、1864年に《Jeu de cache-cache(かくれんぼ)》という作品を描くため、この絵の一部を塗りつぶしたようだ。さらに、1899年にセザンヌと妹がジャ・ド・ブッファンの屋敷を売却した後、新しい所有者が《Entrée du port》の残りの部分を塗りつぶしたと見られる。

3. ローヴのアトリエ

セザンヌの晩年の仕事場であるローヴのアトリエ。Photo : Aix-en-Provence Tourist Office. 1902年から06年まで、晩年のセザンヌは自身の注文に沿って設計されたこのアトリエを毎日訪れ、《大水浴図》(1898–1905)などの作品を制作している。これまでは2階のみが公開され、セザンヌの所有物や彼の作品を想起させる品々(イーゼル、パレット、筆、壺など)が展示されていたが、現在は建物全体を展示施設に改装するための工事が進められている。1階にある4つの部屋のうち1室はセザンヌと友人たち(画家のエミール・ベルナールとシャルル・カモワン、彫刻家のフィリップ・ソラリ)の関係に焦点を当てた展示室に、もう1つは図書館に、3つ目は画家が所有していた品々を見せる展示室になる予定で、キッチンは20世紀初頭の姿に復元される。このアトリエは、セザンヌ・イヤーに合わせ、今夏は一部公開されるが、その後、最終的な仕上げのため再びクローズする。

4. グラネ美術館

エクス=アン=プロヴァンスの中心部にあるグラネ美術館。Photo: Wikimedia Commons. 20世紀初頭にグラネ美術館のキュレーターを務めていたオーギュスト=アンリ・ポンティエはセザンヌの作品を嫌い、美術館のコレクションに加えることを拒んでいた。しかし、さまざまな寄贈や遺贈、長期貸与により、現在はセザンヌの油彩画と水彩画を15点ほど所蔵している。開催中の展覧会「Cezanne au Jas de Bouffan(ジャ・ド・ブッファンのセザンヌ)」(10月12日まで) では、ジャ・ド・ブッファンに縁のある130点の作品が世界中の美術館から集められた。

5. ビベミュスの石切場

エクス=アン=プロヴァンスの東にあるビベミュスの石切場。Photo: Cezanne2025.com ビベミュスはローマ時代から石切場だった場所で、特に17世紀と18世紀に盛んに採掘が行われた。エクス=アン=プロヴァンスのマザラン地区にある数多くの建物の外壁を覆う黄褐色の石は、ここで採石されたものだ。1895年から1904年にかけ、セザンヌはインスピレーションを求めてこの採石場を頻繁に訪れていた。現在、セザンヌが好んで絵を描いていたポイントには彼の作品の複製が展示されているほか、絵の道具を保管していた小屋も残っている。3時間ほど自由時間がある人は、画家のポーリン・ベトランクールがここで行っている水彩画の体験レッスン もおすすめだ。なお、べトランクールは、セザンヌの絵に頻繁に登場するサント=ヴィクトワール山を臨む高台、「画家たちの場所」でもレッスン を行っている。

6. ロッジ・サント=ヴィクトワール ル・トロネのロッジ・サント=ヴィクトワール。Photo: Lodges Sainte-Victoire. フランス で唯一、歴史的建造物指定を受けた道路である「セザンヌの道」沿いに、ロッジ・サント=ヴィクトワールはある。セザンヌが愛したモチーフで、油絵や水彩画など約80点の作品に描かれたサント=ヴィクトワール山を望むこのホテルは、ヨガレッスンや演奏付きの朗読、トークなどの多様なイベントを「セザンヌ2025」の一環として実施している。シャンタル・トロンキ作のセザンヌ像が立つ庭園でドリンクを楽しめるほか、レストランではセザンヌに敬意を表した料理を堪能できる。シェフのクレマン・ユエットが提供するメニューには、アカザエビや牛の頬肉、リンゴ、松の実などが使われている。

7. セザンヌが通ったレストラン

ル・トロネのルレ・セザンヌ。Photo: Relais Cezanne. エクス=アン=プロヴァンスに隣接するル・トロネで絵を描くとき、セザンヌは「シェ・ロザ・ベルヌ」で昼食をとっていた。時には1人で、時には友人と共に彼が訪れたこのレストランは、当時はオーナーの名前で呼ばれていたが、現在の店名は「ルレ・セザンヌ(Relais Cezanne)」という。メニューには、サラダや肉の煮込み、盛り合わせ、タルタル、ピザなど、多様な料理が並んでいる。セザンヌのもう1つのお気に入りの店は、エクス=アン=プロヴァンスのミラボー通り53番地にある「レ・ドゥ・ギャルソン(Les 2 Garçons)」だ。このブラッスリーは、セザンヌだけでなく、20世紀前半に活躍した俳優のレイミュや作曲家のダリウス・ミヨーも常連だった店で、現在は改装中だが近日中の再開が予定されている。

8. ル・ピゴネ

エクス=アン=プロヴァンスのジェネラル・ド・ゴール広場の南に位置するル・ピゴネ。Photo : Le Pigonnet. 数々のアーティストに愛されてきたル・ピゴネは、1924年に個人の邸宅からホテルに改装された。郊外の別荘として約2ヘクタールの敷地に建てられたこの邸宅の緑豊かな庭園では、セザンヌがイーゼルを立ててお気に入りのモチーフであるサント=ヴィクトワール山を描いていたという。グラネ美術館に所蔵されている彼の作品の1つは、ここで描かれたものだと考えられている。この5つ星ホテルには現在、客室とスイートが47室とレストランが2つあるほか、バーとスパも備わっている。

9. ヴァザルリ財団

ジャ・ド・ブッファンの屋敷のすぐ南にあるヴァザルリ財団の外観。Photo : Chris Hellier/Corbis via Getty Images. オプ・アート の先駆者ヴィクトル・ヴァザルリの作品は、セザンヌの絵画とはかけ離れたものかもしれない。だが、セザンヌの生涯と芸術を偲ぶためにエクス=アン=プロヴァンスを訪れるなら、ジャ・ド・ブッファンに近いヴァザルリ財団を見逃す手はない。1976年に開館したこの美術館の現代的な建物は、ガラスとアルミニウムでできた16個の六角形を組み合わせた構造で、約5000平方メートルの床面積を有する。六角形は、ハンガリー出身のヴァサルリが1930年に移住したフランスの国土を思わせる形としてデザインのモチーフに採用されたという。1階は、ヴァサルリのドローイングに基づき、この美術館のために制作された42点の「動的建築インスタレーション」が並ぶ常設展示で、2階は企画展のためのスペースとなっている。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews

オルセー美術館の傑作25選──ルノワール、セザンヌ、モネ、クールベ、マネ、ドガ etc.

印象派の著名作品を数多く所蔵することで知られるオルセー美術館は、パリの美術館の中でも一二を争う人気を誇る。絵画や彫刻、デッサンから美術工芸品、写真まで、19世紀の作品を中心とする豊富なコレクションの中から、必見の傑作を25点厳選して紹介しよう。ただし、全てが常時展示されているわけではなく、作品の展示場所も変わる可能性がある点にはご注意を。展示中の作品は

公式サイト から確認しよう。

オノレ・ドーミエ「Les célébrités du Juste Milieu(ジュスト・ミリューのセレブたち)」シリーズより《Charles Philipon(シャルル・フィリポン)》 (1832)|「Les célébrités du Juste Milieu(「何事もほどほど」のセレブたち)」は、粘土に色を塗った胸像の作品群。0階、第4展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

オーギュスト・クレサンジェ《蛇に噛まれた女》 (1847)|理想化された人物の顔と写実的な曲線、装飾的な台座によって、この作品は彫刻における折衷主義の代表例とされている。0階、彫刻ホール【詳細はこちら 】Photo: Copyright © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Adrien Didierjean

ギュスターヴ・クールベ《オルナンの埋葬》 (1849-50)|1849年の夏、クールベは、故郷オルナンでの葬儀を題材とした初の大作に着手した。横長のキャンバスを用いているのは17世紀のオランダ肖像画の影響を、全体に黒が多用されているのは、スペイン美術の巨匠の影響を感じさせる。0階、第7展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / RMN

ジャン=フランソワ・ミレー《晩鐘》 (1857-1859)|《晩鐘》には、鐘の音を合図にジャガイモ掘りの手を止め、農具を下に置いて「お告げの祈り」を唱える男女が描かれている。この場面のルーツは、ミレーの子ども時代の思い出にある。0階、第4展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

アレクサンドル・カバネル《ヴィーナスの誕生》 (1863)|キューピッドたちを従えたローマ神話の愛の女神が水上に姿を現す《ヴィーナスの誕生》は、他の多くの神話と同様、裸体の女性を刺激的なポーズで描くための口実として19世紀の画家がたびたび用いたテーマだ。現在非展示【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

ジャン=バティスト・カルポー《ダンス》 (1868)|メナード(バッカスの巫女)たちの奔放な踊りの中心にいる人物を制作するため、カルポーは雇っていた大工の身体と、ヘレーネ・フォン・ラコヴィツァ王女の微笑む表情をモデルにしたと言われている。0階、彫刻ホール【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

ジェームズ・マクニール・ホイッスラー《灰色と黒のアレンジメント第1番 画家の母の肖像》 (1871)|この作品は、《画家の母の肖像》という題名でも知られ、黒いロングドレスに身を包んだ画家の母が、ロンドンのアトリエで左横向きに座った姿を描いている。0階、ギャラリーセーヌ【作品の詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt【詳細はこちら 】

ベルト・モリゾ《ゆりかご》 (1872)|ベルト・モリゾ(1841-1895)の《ゆりかご》は、姉のエドマが産まれたばかりの赤ん坊ブランシュを見守る様子を情感豊かに描いた作品。5階、第31展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

エドゥアール・マネ《スミレの花束をつけたベルト・モリゾ》 (1872)|マネは、普仏戦争からパリ・コミューンまで国民衛兵として従軍したため、制作活動から遠ざかっていた。1871年に仕事を再開すると、かつてのモデルたちが再び集まってきたが、その中には画家のベルト・モリゾもいた。0階、第14展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

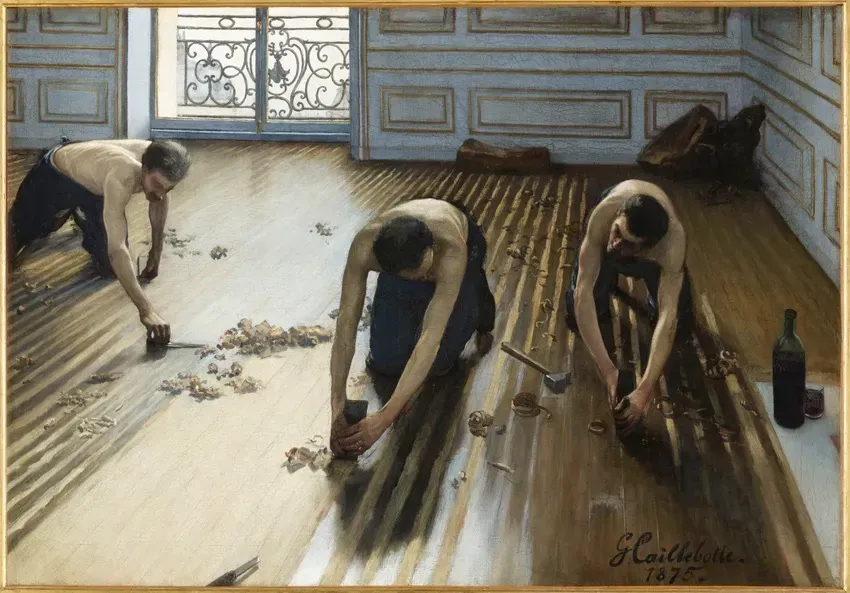

ギュスターヴ・カイユボット《床削り》 (1875)|カイユボットは、サロンの重鎮、レオン・ボナの画塾で絵を学んだ。その技量は、伝統的な遠近法を用い、ギリシャの彫像のようにも見える労働者の作業風景を描いた《床削り》にもいかんなく発揮されている。現在非展示【詳細はこちら 】Photo: ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Franck Raux

ピエール=オーギュスト・ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》 (1876)|絵の中に登場している美術評論家のジョルジュ・リヴィエールは、この作品を「歴史の1ページであり、パリの生活をありのままに捉えた貴重な記録だ」と称えている。5階、第30展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

クロード・モネ《サン=ラザール駅》 (1877)|1877年にモネは、それまで6年を過ごし、田園風景を多く描いたアルジャントゥイユを離れ、一時的にパリに出た。それは、当時の先進技術と近代性を象徴するサン=ラザール駅を新たな絵の主題とするためだった。現在非展示【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

エドガー・ドガ《14歳の小さな踊り子》 (1921-1931に鋳造されたレプリカ)|ドガが亡き後、アトリエから150点もの蝋と粘土の彫刻が発見された。その中で唯一、公の場で発表されたことがあったのが、1881年の第6回印象派展に出品されたこの作品だ。現在非展示【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

オーギュスト・ロダン《地獄の門》 (1880-1917)|1880年、フランス政府はロダンに新しい装飾美術館の扉のデザインを依頼。建設される予定だった美術館計画は頓挫し制作は中断していたが、創設が決まったロダン美術館のキュレーターに説得されて作品を完成させ、ブロンズで鋳造した。2階、ロダンテラス【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d'Orsay / Sophie Crépy

フィンセント・ファン・ゴッホ《星降る夜》 (1888)|1888年2月、アルルにやってきたゴッホは、「夜の効果」に着目するようになる。同年4月、弟のテオに宛てた手紙に「糸杉のある星空、あるいは熟した麦畑の上に星空が必要だ」と書いた。5階、第36展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

ポール・セリュジエ《タリスマン(護符)》 (1888)|セリュジエが、後にナビ派となる仲間たちに見せたこの作品は、絵画は色を平面上に配置したものと考える彼らの運動の象徴となった。5階、ギャルリー・フランソワーズ・カシャン【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

フランソワ・ゴージ《Lili Grenier en kimono et à la coiffure fleurie, dans l'atelier d'Albert Grenier(アルベール・グルニエのアトリエにいる、髪に花を飾り着物を着たリリ・グルニエ)》 (1888年頃)|絵画モデルで社交界の華として知られたノエミ・アメリー・サンス、別名リリ・グルニエ。現在非展示【詳細はこちら 】 Photo: Copyright © Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Alexis Brandt

エドワード・バーン=ジョーンズ《東方三博士の礼拝》 (1904)|聖書に書かれた物語をテーマにしたこの作品は、バーン=ジョーンズが初めてデザインしたタペストリーで、1886年にオックスフォード大学エクセター・カレッジから委託を受けて制作された。現在非展示【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

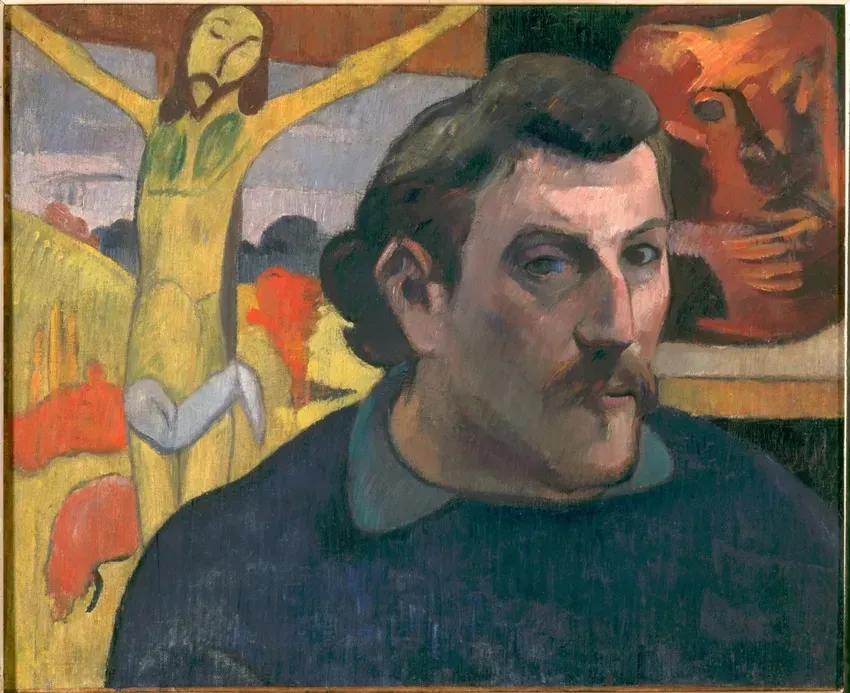

ポール・ゴーギャン《黄色いキリストのある自画像》 (1890-1891)|ゴーギャンがこの作品を描いたのは、最初のタヒチ滞在の直前のことだった。5階、ギャルリー・フランソワーズ・カシャン【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

ポール・セザンヌ《カード遊びをする人々》 (1890-1895)|1890年代にセザンヌは、カラヴァッジョやル・ナン兄弟も描いているカードで遊ぶ人々を作品のテーマとして取り組んだ。現在非展示【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

オディロン・ルドン《黄色い背景の木々》 (1901)|フランス象徴主義の画家ルドンは、彼の熱心なパトロンの1人だったロベール・ド・ドムシー男爵が所有する城のためにこの作品を制作した。5階、ギャルリー・フランソワーズ・カシャン【詳細はこちら 】Photo: Copyright © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

カミーユ・クローデル《分別盛り》 (1902年頃)|老いた女性に連れ去られていく男性。その背後には、直前まで男性の手を握っていたかのように見える若い女性が、追いすがるようにひざまずいている。この彫刻は、老いの寓意と解釈することもできそうだ。現在非展示【詳細はこちら 】

アンドレ・ドラン《チャリング・クロス橋》 (1906年頃)|1905年のサロン・ドートンヌで、ドランの作品は同時代の作家であるマティスなどと同じ展示室に展示された。このとき、アルベール・マルケの彫刻を見た評論家が 「ドナテッロが野獣に囲まれている!」と叫んだと言われている。2階、第67展示室【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

アンリ・ルソー《蛇使いの女》 (1907)|遅咲きの画家で、ほとんど旅をしたことのないルソーがジャングルの情景を描いたのは、パリの自然史博物館や植物園でのことだったという。現在非展示【詳細はこちら 】Photo: Copyright © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

フランソワ・ポンポン《シロクマ》 (1923-1933)|そのなめらかさが見る者の目を奪うポンポンの作品。さまざまな彫刻家の工房で働いた彼は、そこで積んだ経験をもとに、すべすべとして丸みを帯びた独自の彫刻を確立した。2階、彫刻テラス【詳細はこちら 】Photo: Copyright © Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / DR

あわせて読みたい