パリに行くなら! オルセー美術館の傑作25選──ルノワール、セザンヌ、モネ、クールベ、マネ、ドガ etc. 名作をイッキ見!

印象派の著名作品を数多く所蔵することで知られるオルセー美術館は、パリの美術館の中でも一二を争う人気を誇る。絵画や彫刻、デッサンから美術工芸品、写真まで、19世紀の作品を中心とする豊富なコレクションの中から、必見の傑作を25点厳選して紹介しよう。

- 1. オノレ・ドーミエ「Les célébrités du Juste Milieu(ジュスト・ミリューのセレブたち)」シリーズより《Charles Philipon(シャルル・フィリポン)》(1832)

- 2. オーギュスト・クレサンジェ《蛇に噛まれた女》(1847)

- 3. ギュスターヴ・クールベ《オルナンの埋葬》(1849-50)

- 4. ジャン=フランソワ・ミレー《晩鐘》(1857-1859)

- 5. アレクサンドル・カバネル《ヴィーナスの誕生》(1863)

- 6. ジャン=バティスト・カルポー《ダンス》(1868)

- 7. ジェームズ・マクニール・ホイッスラー《灰色と黒のアレンジメント第1番 画家の母の肖像》(1871)

- 8. ベルト・モリゾ《ゆりかご》(1872)

- 9. エドゥアール・マネ《スミレの花束をつけたベルト・モリゾ》(1872)

- 10. ギュスターヴ・カイユボット《床削り》(1875)

- 11. ピエール=オーギュスト・ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》(1876)

- 12. クロード・モネ《サン=ラザール駅》(1877)

- 13. エドガー・ドガ《14歳の小さな踊り子》(オリジナルの制作は1878-1881頃)

- 14. オーギュスト・ロダン《地獄の門》(1880-1917)

- 15. フィンセント・ファン・ゴッホ《星降る夜》(1888)

- 16. ポール・セリュジエ《タリスマン(護符)》(1888)

- 17. フランソワ・ゴージ《Lili Grenier en kimono et à la coiffure fleurie, dans l'atelier d'Albert Grenier(アルベール・グルニエのアトリエにいる、髪に花を飾り着物を着たリリ・グルニエ)》(1888年頃)

- 18. エドワード・バーン=ジョーンズ《東方三博士の礼拝》(1904)

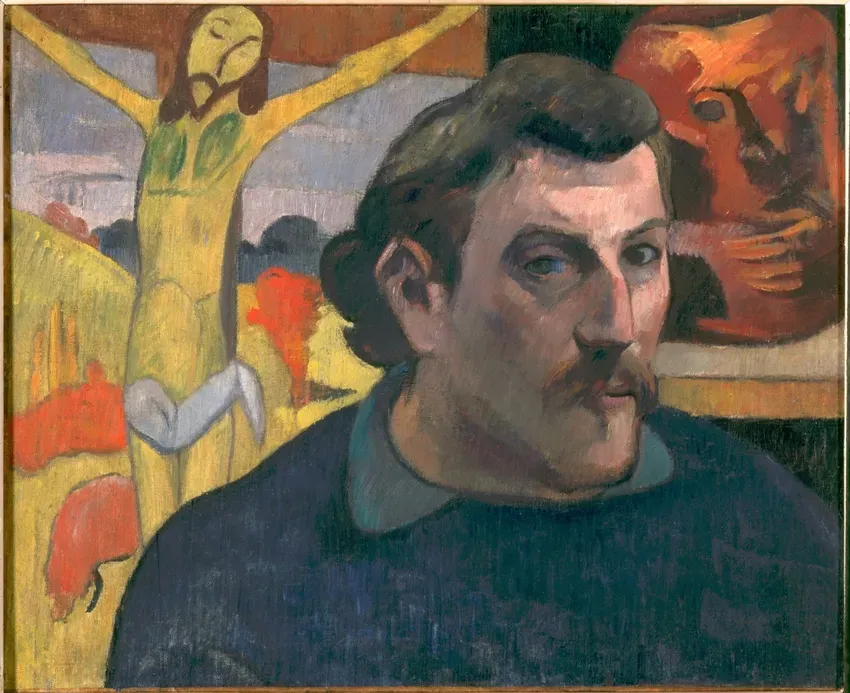

- 19. ポール・ゴーギャン《黄色いキリストのある自画像》(1890-1891)

- 20. ポール・セザンヌ《カード遊びをする人々》(1890-1895)

- 21. オディロン・ルドン《黄色い背景の木々》(1901)

- 22. カミーユ・クローデル《分別盛り》(1902年頃)

- 23. アンドレ・ドラン《チャリング・クロス橋》(1906年頃)

- 24. アンリ・ルソー《蛇使いの女》(1907)

- 25. フランソワ・ポンポン《シロクマ》(1923-1933)

1900年のパリ万博を訪れた数多くの美術愛好家は、列車で新しいオルセー駅に降り立った。その駅が後に世界最大の印象派コレクションを所蔵し、フランス有数の人気美術館になるとは誰も想像しなかったろう。ルーブル美術館の向かい、セーヌ川左岸に位置するオルセー美術館は1986年に開館。現在は1848年から1914年までの作品約10万点を所蔵し、ベルト・モリゾ、クロード・モネ、カミーユ・ピサロ、アルフレッド・シスレー、ギュスターヴ・カイユボットなど、多彩な作品が展示されている。

建築家ヴィクトール・ラルーが設計したオルセーの駅舎は、鉄道駅として使われなくなったのちも、さまざまな役割を担ってきた。第2次世界大戦後は解放された捕虜の受け入れ施設となり、オーソン・ウェルズが映画『審判』(1962)の撮影に使用。また、パリの公営オークションハウス、オテル・ドゥルオーの閉鎖中は臨時会場にもなった。美術館への改修は、建築家ルノー・バルドン、ピエール・コルボック、ジャン=ポール・フィリポンによって行われている。

以下、オルセー美術館が所蔵する25の傑作を紹介する。ただし、全てが常時展示されているわけではなく、作品の展示場所も変わる可能性がある点にはご注意を。展示中の作品と展示室を示したマップはこちらから。

1. オノレ・ドーミエ「Les célébrités du Juste Milieu(ジュスト・ミリューのセレブたち)」シリーズより《Charles Philipon(シャルル・フィリポン)》(1832)

「Les célébrités du Juste Milieu(「何事もほどほど」のセレブたち)」は、粘土に色を塗った胸像の作品群。日刊のシャリヴァリ紙や週刊のカリカチュール紙の創始者であるシャルル・フィリポンからの依頼に応じ、オノレ・ドーミエ(1808-1879)が制作した40点の胸像のうち現存する36点で、これらの作品をモデルに制作されたリトグラフが当時両紙に掲載された。

このシリーズで風刺的に描かれているのは、弁護士のアンドレ・デュパン、銀行家で博物学者のジュール・ポール・バンジャマン・ドゥルセール、歴史家のフランソワ・ギゾーといった七月王政期(*1)の政治家・有名人たちだ。1927年、胸像はフィリポンの孫によって美術出版社モーリス・ル・ガレックに売却、修復されたのち、1980年にオルセー美術館に収蔵されている。

*1 1830年の7月革命で成立したルイ=フィリップの治世。

(0階、第4展示室)

2. オーギュスト・クレサンジェ《蛇に噛まれた女》(1847)

手首に蛇が巻き付いた裸の女性が身もだえているのは、苦痛を感じているのか、それとも抑えきれない情熱のせいなのか? その両義性ゆえに、オーギュスト・クレサンジェ(1814-1883)のこの作品は、トマ・クチュールの《退廃期のローマ人》とともに1847年のサロンで議論の的になった。物議を醸した彫刻のモデルになったのは、当時パリで指折りの美女として知られたアポロニー・サバティエ。ボードレールのミューズで、パリでサロンを主宰してラ・プレジドン(社長)と呼ばれた女性だ。

クレサンジェはサバティエの身体から型を取って彫刻を作ったが、19世紀の美術界では怠惰な行為だとして非難された。中でもウジェーヌ・ドラクロワは、この作品を「彫刻されたダゲレオタイプ(銀板写真)」にすぎないと厳しく批判した。理想化された人物の顔と写実的な曲線、装飾的な台座によって、この作品は彫刻における折衷主義の代表例とされている。

(0階、彫刻ホール)

3. ギュスターヴ・クールベ《オルナンの埋葬》(1849-50)

ギュスターヴ・クールベ《オルナンの埋葬》(1849-50)。Photo: Copyright © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / RMN

1849年の夏、ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)は、生まれ故郷オルナンでの葬儀を題材とした初の大作に着手した。横長のキャンバスを用いているのはフランス・ハルスの《痩せた警備隊》など17世紀のオランダ肖像画の影響を、全体に黒が多用されているのは、ディエゴ・ベラスケスをはじめとするスペイン美術の巨匠の影響を感じさせる。では、この絵の中で埋葬されているのは誰なのだろうか? 諸資料によるとクールベの祖父、あるいは友人プルードンの一族らしい。

しかし、1850-51年のサロンでは登場人物の「醜さ」と主題の平凡さを指摘する声が多く、通常は壮大な歴史画にしか使われない横長のキャンバスにありふれた出来事を描いていると批判された。また、教会から構図が反宗教的だとされた一方で、同時代の画家たちからは民主主義的理想のマニフェストと称賛されている。つまり《オルナンの埋葬》は、アカデミスムの終焉とリアリズムの誕生を予感させる作品だったと言えるだろう。

(0階、第7展示室)

4. ジャン=フランソワ・ミレー《晩鐘》(1857-1859)

《晩鐘》には、鐘の音を合図にジャガイモ掘りの手を止め、農具を下に置いて「お告げの祈り」(*2)を唱える男女が描かれている。この場面のルーツは、ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)の子ども時代の思い出にある。1865年にミレーは、「作品の構図を思いついたのは、畑仕事中に教会の鐘の音が聞こえると祖母が仕事を中断し、亡くなった人々のために祈りを捧げていたことを覚えていたからです」と回想している。

*2 大天使ガブリエルがマリアに救世主の母となると告げたこと(受胎告知)を記念する祈り。アンジェラスの祈りとも呼ばれる。

ミレーは人間味あふれる農民の描写で知られる写実主義の画家だが、特に信心深いというわけではなかった。しかし、他の多くの作品と同様、《晩鐘》に描かれた農民には崇高な雰囲気が漂っている。この作品は1910年にフランス国家に遺贈され、1986年にオルセー美術館に移管された。

(0階、第4展示室)

5. アレクサンドル・カバネル《ヴィーナスの誕生》(1863)

アレクサンドル・カバネル(1823-1889)の《ヴィーナスの誕生》は、ドミニク・アングルの《海から上がるヴィーナス》(1808)や、フランソワ・ブーシェ、ジャン=オノレ・フラゴナールといった18世紀の巨匠の作品を思わせる。キューピッドたちを従えたローマ神話の愛の女神が水上に姿を現す《ヴィーナスの誕生》は、他の多くの神話と同様、裸体の女性を刺激的なポーズで描くための口実として19世紀の画家がたびたび用いたテーマだ。

1863年のサロンでナポレオン3世に買われ、その後カバネルがパリ国立高等美術学校の教授に採用されるきっかけにもなったこの作品は、当時大論争を引き起こした。批判的だった人物の中には、フランス自然主義文学を代表する作家のエミール・ゾラがいる。ヴィーナスの肌の色が気に入らなかったゾラは、「ミルクの海に溺れているヴィーナスは、魅力的な娼婦のようだが、肉体の生々しさが感じられない。生々しければ、それはそれで下品だったろうが、この絵のヴィーナスはピンクと白のマジパンでできているように見える」と斬って捨てている。

(現在非展示)

6. ジャン=バティスト・カルポー《ダンス》(1868)

1863年、建築家のシャルル・ガルニエは、1854年にローマ賞(*3)を獲得した友人ジャン=バティスト・カルポー(1827-1875)に、パリ・オペラ座のファサードの彫刻を依頼した。この彫刻では、フランソワ・ジュフロワ、ウジェーヌ・ギョーム、ジャン=ジョゼフ・ペローがそれぞれ和声、器楽、抒情劇をテーマとして与えられ、カルポーはダンスを担当。垂直方向の運動と円運動を組み合わせて動きを表現することを決めた彼は、多数のスケッチと試作ののちに彫刻の制作に取りかかっている。

*3 フランス国家による奨学金付留学制度。

メナード(バッカスの巫女)たちの奔放な踊りの中心にいる人物を制作するため、カルポーは雇っていた大工の身体と、ヘレーネ・フォン・ラコヴィツァ王女の微笑む表情をモデルにしたと言われている。写実的なヌードは当時の人々に衝撃を与え、インク瓶が投げつけられたり、撤去を求める声が上がったりしたが、1870年の普仏戦争勃発と1875年のカルポーの死去によって論争は幕を閉じた。

(0階、彫刻ホール)

7. ジェームズ・マクニール・ホイッスラー《灰色と黒のアレンジメント第1番 画家の母の肖像》(1871)

ジェームズ・マクニール・ホイッスラー(1834-1903)はアメリカ生まれだが、画家人生のほとんどをロンドンとパリで過ごしている。1856年にパリ国立高等美術学校でシャルル・グレールの画塾に入ったホイッスラーを、友人のアンリ・ファンタン=ラトゥールはフレンチ・アヴァンギャルドを主導する作家の1人と見ていた。

《灰色と黒のアレンジメント第1番》は、《画家の母の肖像》という題名でも知られ、黒いロングドレスに身を包んだアンナ・マチルダ・マクニール・ホイッスラーが、ロンドンのアトリエで左横向きに座った姿を描いている。抑えた色調は母親の厳格さを反映しているのかもしれないが、背景にホイッスラーの銅版画《テムズ川、ブラック・ライオン・ワーフ》(1859)が掛けられていることを考えると、版画制作の実験の延長線上にあるものと解釈することもできる。この作品は1891年にフランス国家に買い取られた。

(現在非展示)

8. ベルト・モリゾ《ゆりかご》(1872)

ベルト・モリゾ(1841-1895)の《ゆりかご》は、姉のエドマが産まれたばかりの赤ん坊ブランシュを見守る様子を情感豊かに描いた作品。このとき31歳のモリゾはまだ独身で、1874年にウジェーヌ・マネと結婚し、79年に母親となっている。《ゆりかご》は1874年の第1回印象派展に出品されたが、繊細な色調を評価する評論家が数人いただけで、ほとんど注目されなかった。その後も買い手は現れず、1930年になってルーブル美術館がモリゾの遺族から取得した。

(0階、企画展示室)

9. エドゥアール・マネ《スミレの花束をつけたベルト・モリゾ》(1872)

エドゥアール・マネ(1832-1883)は、普仏戦争からパリ・コミューンまで国民衛兵として従軍したため、制作活動から遠ざかっていた。1871年末に仕事を再開すると、かつてのモデルたちが再び集まってきたが、その中には画家のベルト・モリゾもいた。1868年にマネとルーブル美術館で出会ったモリゾは、のちにマネの弟と結婚。1874年には印象派運動に参加した。

この作品は、マネが制作した12点のモリゾの肖像画の1点。19世紀末の流行色だった黒を全身にまとい、スミレの花束を胸元に飾っているさまからは、マネがディエゴ・ベラスケスなどスペインの画家に憧れを抱いていたことがうかがえる。

(5階、第30展示室)

10. ギュスターヴ・カイユボット《床削り》(1875)

ギュスターヴ・カイユボット(1848-1894)は、サロンの重鎮、レオン・ボナの画塾で絵を学んだ。その技量は、伝統的な遠近法を用い、ギリシャの彫像のようにも見える労働者の作業風景を描いた《床削り》にもいかんなく発揮されている。しかし、絵の内容は1875年のサロンの審査員から「低俗」と批判された。

当時28歳だったカイユポットは、同じ構図の別の絵とともに、この作品を1876年の第2回印象派展にも出品したが、やはり評判は芳しくなかった。たとえばエミール・ゾラは、この絵を「反芸術的」で、「正確さを追求するあまりブルジョワ的になっている」と評している。1894年にカイユボットの家族によってフランス国家に寄贈された《床削り》は、1929年にルーブル美術館の所蔵となったのち、1986年にオルセー美術館に移管された。

(5階、第31展示室)

11. ピエール=オーギュスト・ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》(1876)

パリの大衆を描いたこの絵が、ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)の最重要作品の1つであることに異論はないだろう。ルノワールはこの作品を1877年の第3回印象派展に出品し、その2年後には同世代のギュスターヴ・カイユボットが購入。1894年にフランス国家に遺贈された。絵の中に登場している美術評論家のジョルジュ・リヴィエールは、この作品を「歴史の1ページであり、パリの生活をありのままに捉えた貴重な記録だ」と称えている。

ルノワールは、画家のノルベール・グヌートやフラン=ラミといった友人たちも絵に登場させているが、その目的は自分の私生活を披露することではなく、モンマルトルのムーラン・ド・ラ・ギャレットという場所の雰囲気を表現することにあった。この作品では、座って会話している人物たちを前景に配し、その後ろに踊っている群衆、そして奥の囲いの中で演奏している楽団という3つのエリアが描かれている。こうした複数の層の重なりがブレたような印象を与える絵は、当時万人受けするものではなかった。しかし今日では、この作品の現代性を否が応でも感じさせる特徴となっている。

(0階、企画展示室)

12. クロード・モネ《サン=ラザール駅》(1877)

1877年にクロード・モネ(1840-1926)は、それまで6年を過ごし、のどかな田園風景を多く描いたアルジャントゥイユを離れ、一時的にパリに出た。それは、当時の先進技術と近代性を象徴するサン=ラザール駅を新たな絵の主題とするためだった。ヌーヴェル・アテーヌ地区に部屋を借りたモネは、この駅をさまざまな視点から描く12点の連作に取り組み、印象派という呼び名が定着し始めた第3回印象派展に、第1作から第8作までを出品している。なお、ここで紹介したオルセー所蔵の作品は連作の第1作。

(0階、企画展示室)

13. エドガー・ドガ《14歳の小さな踊り子》(オリジナルの制作は1878-1881頃)

エドガー・ドガ(1834-1917)が亡くなった後、アトリエから150点もの蝋と粘土の彫刻が発見された。その中で唯一、公の場で発表されたことがあったのが、1881年の第6回印象派展に出品された《14歳の小さな踊り子》だ。高さ98センチのこのブロンズ像は、ドガの死後に鋳造され、現在では世界中の美術館などに収蔵されている28点のうちの1点。パリ・オペラ座バレエ学校の生徒だったベルギー人のマリー・ヴァン・ゲーテムが、モデルを務めている。

本物のチュチュとリボンを着けた《14歳の小さな踊り子》が1881年に発表されたとき、評論家の間に賛否両論が巻き起こった。たとえば、ジョリ=カルル・ユイスマンスには「真に近代的な彫刻の最初の試み」と高く評価された一方、猿のような「けだもの」に見えるという批評もあった。中でもポール・マンツは「早熟な堕落の花」と決めつけ、その顔は「ありとあらゆる悪徳の憎むべき予兆に彩られ」、「深刻な凶悪性の兆候を帯びている」と酷評している。

(5階、第32展示室)

14. オーギュスト・ロダン《地獄の門》(1880-1917)

パリにはオーギュスト・ロダン(1840-1917)自身の作品やロダンの収集した美術品を所蔵するロダン美術館があるが、この作品に限って言えばオルセー美術館と特別なつながりがある。1880年、フランス政府はロダンに新しい装飾美術館の扉のデザインを依頼。当初この美術館はパリ・コミューン末期に焼失したオルセー宮の跡地に建設される予定で、ロダンの計画によると、壮大な正面扉はダンテの『神曲』の第一部「地獄篇」に着想を得た11のレリーフで飾られる予定だった。しかしその3年後、美術館計画は頓挫し、代わりに駅が建設されることになった。

ロダンはその後、《考える人》や《三つの影》、《接吻》など、《地獄の門》のモチーフとして構想されていた人物で新たな彫刻を制作。《地獄の門》自体の制作は1890年頃から中断していたが、創設が決まったロダン美術館のキュレーターに説得されて1917年に作品を完成させ、ブロンズで鋳造した。しかし、ロダンは美術館の開館を見ることなくこの世を去っている。現在オルセー美術館で見ることができるのはその石膏原型で、同美術館に長期貸出されているもの。

(2階、彫刻テラス)

15. フィンセント・ファン・ゴッホ《星降る夜》(1888)

《アルルの寝室》や《自画像》など、オルセー美術館には20点を超えるフィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)の作品がある。その中から一番のお気に入りを決めるのは難しいが、《星降る夜》が候補の上位に入るのは間違いないだろう。1888年2月、アルルにやってきたゴッホは、「夜の効果」に着目するようになる。同年4月、ゴッホは弟のテオに宛てた手紙に「糸杉のある星空、あるいは熟した麦畑の上に星空が必要だ」と書き、9月には妹に「夜は昼よりも色彩が豊かだと思うことがよくある」と打ち明けている。

その月の終わり、ゴッホは青を基調としたローヌ川の風景画を描き、星と街の灯りが調和して輝くさまを穏やかに表現した。その翌年には、サン=レミ・ド・プロヴァンスのサン・ポール・ド・モーゾール修道院病院で《星月夜》が描かれている。こちらの作品は、《星降る夜》とタイトルは似ているが、うねるような筆致が特徴で、現在はニューヨーク近代美術館(MoMA)に所蔵されている。

(現在非展示)

16. ポール・セリュジエ《タリスマン(護符)》(1888)

1888年の夏、ポール・セリュジエ(1864-1927)はパリからブルターニュのポン=タヴァンへと向かった。画家で作家のエミール・ベルナールにもらった紹介状を携えていた彼は、ここでポール・ゴーギャンの指導を受け、《タリスマン》を制作。画家のモーリス・ドニによると、そのときゴーギャンはセリュジエにこう助言したという。「この木はどう見える? 黄色だよ。だから黄色を塗って。この影は青というより、純粋なウルトラマリンを使いなさい。この赤い葉は? バーミリオンだ」

パリに戻ったセリュジエが、後にナビ派となる仲間たちに見せたこの作品は、絵画は色を平面上に配置したものと考える彼らの運動の象徴となった。ドニが語ったところによると、この作品を目にした仲間の誰もが、「模写という考え方によって画家である私たちの本能にはめられていた枷(かせ)から解放された」と感じたという。

(5階、ギャルリー・フランソワーズ・カシャン)

17. フランソワ・ゴージ《Lili Grenier en kimono et à la coiffure fleurie, dans l'atelier d'Albert Grenier(アルベール・グルニエのアトリエにいる、髪に花を飾り着物を着たリリ・グルニエ)》(1888年頃)

2022年にオルセー美術館は、絵画モデルで社交界の華として知られたノエミ・アメリー・サンス、別名リリ・グルニエをフランソワ・ゴージ(1862-1933)が撮影した100点あまりの写真を取得。現在、着物姿のポートレートなど一部を鑑賞することができる。

朗らかな性格のリリは、そばかすのある顔と豊かな髪を気に入られ、画家フェルナン・コルモンのもとでモデルとして働き始め、のちにモンマルトルで画家のアルベール・グルニエと暮らすようになった。そこで2人がしばしば開いた派手な仮装パーティには、一時期同居していたアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックなど、さまざまなアーティストが顔を出していた。

(現在非展示)

18. エドワード・バーン=ジョーンズ《東方三博士の礼拝》(1904)

聖書に書かれた物語をテーマにしたこの作品は、エドワード・バーン=ジョーンズ(1833-1898)が初めてデザインしたタペストリーで、1886年にオックスフォード大学エクセター・カレッジから委託を受けて制作された。その下絵は現在、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館が所蔵している。

作品の制作にあたっては、バーン=ジョーンズが10年来仕事を共にしていたイギリスのアーツ&クラフツ運動の主導者、ウィリアム・モリスがマートン修道院で織物職人集団を編成するなどして尽力。1890年に完成し、多くの賞賛を浴びた《東方三博士の礼拝》は、その後1907年までに9つのバージョンが作られている。

(現在非展示)

19. ポール・ゴーギャン《黄色いキリストのある自画像》(1890-1891)

ポール・ゴーギャン(1848-1903)が《黄色いキリストのある自画像》を描いたのは、最初のタヒチ滞在の直前のことだった。三重の自画像とも言えるこの重要な作品で構図の中心を占めるゴーギャンの表情には、仕事や私生活上の問題から逃れたいという意図が見え隠れする。当時の彼は経済的苦境にあり、妻は子どもたちを連れて故郷のデンマークに戻っていた。

この絵の背景には、前年に制作された2つの作品、自分自身に似せた十字架上のキリスト像《黄色いキリスト》と、擬人化された壺の彫刻《Pot en forme d'une têté grotesque(グロテスクな頭の自刻像)》が描かれている。後者を「野蛮人ゴーギャンの頭」と呼んだ彼は、そのとき既に植民地での生活を思い描いていたのかもしれない。

(現在非展示)

20. ポール・セザンヌ《カード遊びをする人々》(1890-1895)

1890年代にポール・セザンヌ(1839-1906)は、カラヴァッジョやル・ナン兄弟も描いているカードで遊ぶ人々を作品のテーマとして取り組んだ。この絵は、5点あるセザンヌの《カード遊びをする人々》の1枚で、彼が生まれ育ったエクス=アン=プロヴァンス近郊のジャ・ド・ブッファンで見かけた農民をモデルにしたもの。その左右対称の構図は非常に印象深く、テーブル上のボトルが構図の中心となり、2人の静かな対決を際立たせている。

(5階、第35展示室)

21. オディロン・ルドン《黄色い背景の木々》(1901)

フランス象徴主義の画家オディロン・ルドン(1840-1916)は、彼の熱心なパトロンの1人だったロベール・ド・ドムシー男爵が所有する城のためにこの作品を制作した。60歳で依頼を受けたとき、ルドンは画家としての転機にあり、幻想的な石版画や木炭画から鮮やかな色彩のパステル画や油彩画へと移行しつつあった。

ドムシー城での大規模な制作には装飾的な志向が見て取れ、スケールの大きさや空間の扱い方、そして油彩、テンペラ、木炭、パステルといった画材の組み合わせなど、驚くほど現代的な特徴があふれている。この作品についてルドンは、「ダイニングルームの壁いっぱいに花、夢に出てくるような花、想像上の動物たちを描いた」と、友人でコレクターのアンドリース・ボンゲル宛の手紙に書いている。

(5階、ギャルリー・フランソワーズ・カシャン)

22. カミーユ・クローデル《分別盛り》(1902年頃)

老いた女性に連れ去られていく男性。その背後には、直前まで男性の手を握っていたかのように見える若い女性が、追いすがるようにひざまずいている。この彫刻は、老いの寓意として解釈することもできそうだ。つまり、背後には若さがあり、前方には死が待っている。しかし《分別盛り》は、カミーユ・クローデル(1864-1943)がオーギュスト・ロダンに捨てられた自分を描いた作品というのが定説になっている。彼女の師で、かつて恋人でもあったロダンは、後に妻となるローズ・ブーレと別れることができず、三角関係の果てにクローデルとの関係は破綻した。

作家で外交官でもあった弟のポール・クローデルは、《分別盛り》についてこう書いている。「誇り高いカミーユが屈辱の中でひざまずいている。あなたの目の前で引き剥がされているのは彼女の魂だ」。ロダンはカミーユのもとを去った後、1895年に彼女が初めてフランス国家から作品制作の委託を受けるのを手助けした。その結果生まれたのがこの作品だった。

23. アンドレ・ドラン《チャリング・クロス橋》(1906年頃)

1905年のサロン・ドートンヌで、アンドレ・ドラン(1880-1854)の作品は同時代の作家であるアンリ・マティス、モーリス・ド・ヴラマンク、キース・ヴァン・ドンゲンなどと同じ展示室に展示された。このとき、アルベール・マルケの彫刻を見た評論家が 「ドナテッロ(ルネサンス初期の彫刻家)が野獣に囲まれている!」と叫んだと言われている。この逸話が、感覚や感情は純粋な色彩によって表現できるとするドランなどの若手作家が起こしたフォーヴィスム(野獣派)の由来となった。

数カ月後、ドランはロンドンに渡り、ヴィクトリア堤防沿いにカーブする車両を描いた《チャリング・クロス橋》など約30点を制作。黄色を基調とする空やテムズ川の水面に用いられている粗い点描技法には新印象派の影響が見られ、やや歪んだ形に描かれた自動車は未来派的なスピード感を醸し出している。

(2階、第67展示室)

24. アンリ・ルソー《蛇使いの女》(1907)

素朴派の中心的画家、アンリ・ルソー(1844-1910)による《蛇使いの女》の舞台となっているエデンの園は、まるでジャングルのようだ。そこに、月夜の明るい空を背景に黒く塗られたイブのシルエットが浮かび上がっている。ロベール・ドローネーの母親から依頼されたこの作品で、ルソーは人物や動物、生い茂った植物を全て同じような緻密さで表現した。遅咲きの画家で、ほとんど旅をしたことのないルソーがジャングルの情景を描いたのは、パリの自然史博物館や植物園でのことだったという。そのルソーの熱心なファンには、作家のアルフレッド・ジャリ、アンドレ・ブルトン、ギョーム・アポリネールなどがいた。

(2階、パヴィヨン・アモン)

25. フランソワ・ポンポン《シロクマ》(1923-1933)

そのなめらかさが見る者の目を奪うフランソワ・ポンポン(1855-1933)の《シロクマ》。さまざまな彫刻家の工房で働いた彼は、そこで積んだ経験をもとに、すべすべとして丸みを帯びた独自の彫刻を確立した。1870年代後半にロダンの助手を務めた後、ロマン派的な人間像の制作をやめたポンポンは、パリ植物園付属動物園でいつも観察していた動物たちの彫刻に取り組み、鳥や動物の様式化された表現を追求。《シロクマ》もその中から生まれている。

1922年のサロンに出品された全長251センチメートルの《シロクマ》によって、67歳になっていたポンポンは、遅ればせながら革新的な動物彫刻家として広く認められるようになった。彼は自らの制作についてこう語っている。「初めに彫った細部を少しずつ削っていきます。まずは動物の全ての要素を取り入れ、そこから徐々にそぎ落としていくのです」

(2階、彫刻テラス)

(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews