改めておさらい! ポール・セザンヌの革新性を10作品から大解剖

「近代絵画の父」と呼ばれるポール・セザンヌ(1839-1906)は、特定の流派に属することなく独自の理論と実験を通じて新しい画境を開拓し、印象派からキュビスムへの架け橋となった。後に続く画家たちに大きな影響を与えたセザンヌの革新性を、10の作品から見ていこう。

モダニズムの先駆者となったポール・セザンヌ

100年以上前に没した画家であるにも関わらず、ポール・セザンヌの絵は常に新しく感じられる。パリと生まれ故郷のエクス=アン=プロヴァンスを行き来するノマド的な生活を送った彼は、印象派の手法だけに縛られない芸術的ノマドでもあった。セザンヌが1906年に没した後、その名はモダニズムという新しい流れの象徴となり、ポール・ゴーギャン、ピエール=オーギュスト・ルノワール、エドガー・ドガ、カミーユ・ピサロといった画家たちが争うようにその作品を収集した。

2022年から23年にかけてシカゴ美術館からロンドンのテート・モダンへと巡回したセザンヌの回顧展では、彼の主な芸術的業績だけではなく、あまり知られていない事実にも光を当てていた。たとえば、展覧会タイトルに掲げられたセザンヌの名は、最初の「e」に通常あるアクセント記号をつけず、「Cezanne」となっていた(通常はCézanne)。これは彼自身の署名と同じ表記だが、回顧展のキュレーターたちによると、最初の「e」を強調して発音するのはパリで話されるフランス語の特徴で、セザンヌ自身がアクセントを使わなかったのは、当時のプロヴァンス方言を反映しているからだという。

以下、展覧会の企画に携わったキュレーターたちが選んだセザンヌの偉大さを物語る10作品を紹介する。

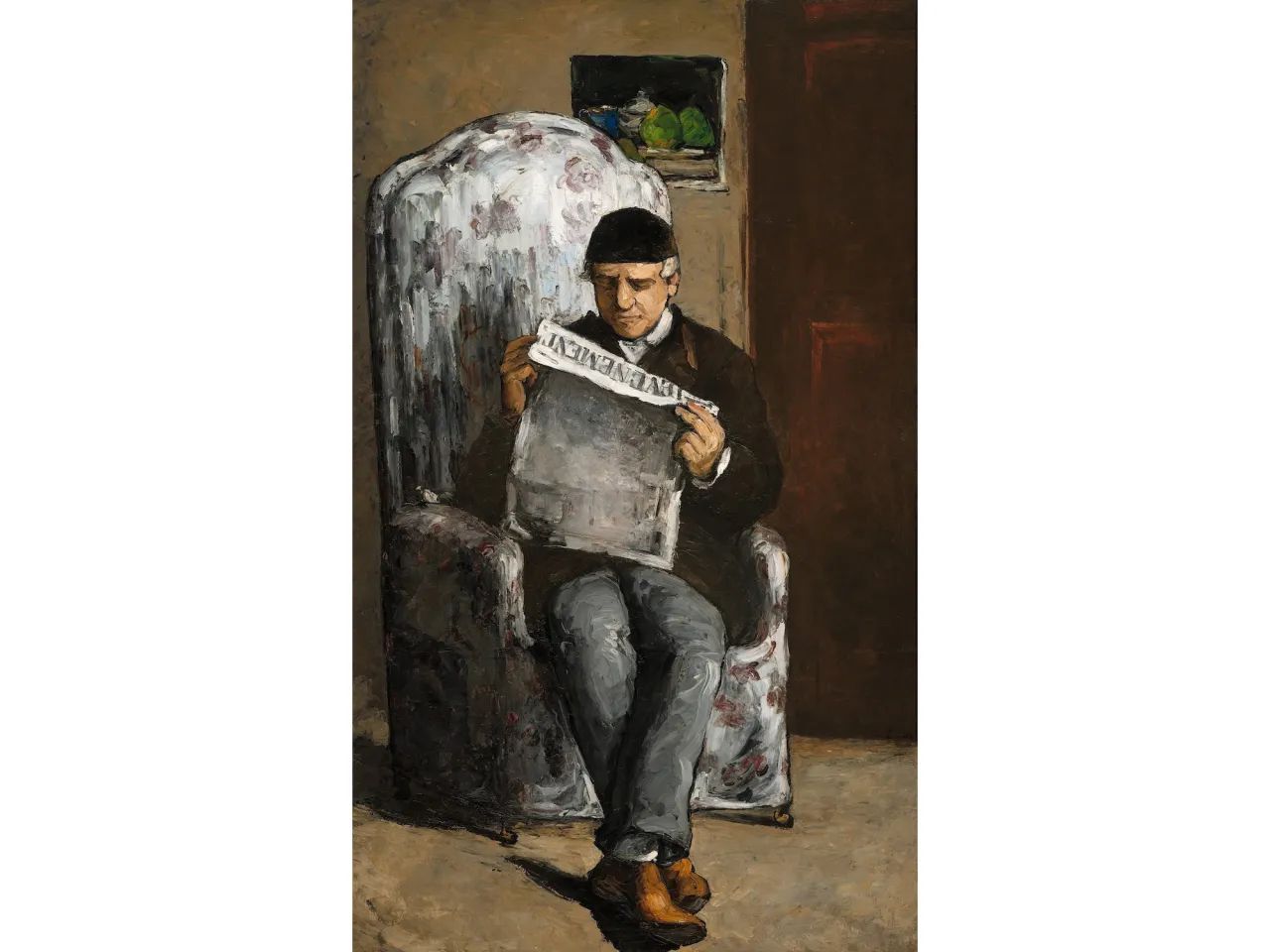

1. 《「レヴェヌマン」紙を読む画家の父》(1866)

セザンヌは大きな作品をほとんど制作しなかったが、数少ない例外に、彼の死後アトリエで発見された3点の《大水浴図》(第8項を参照)がある。これに次ぐ大きさなのが、初期の作品である父ルイ=オーギュスト・セザンヌの肖像画で、眉間にしわを寄せ、不恰好な肘掛け椅子にぎこちなく座る父親が描かれている。

この作品は、彼の絵の中で最も告白的な要素を持つものかもしれない。ルイ=オーギュストは息子を経済的に支え、ジャ・ド・ブッファンの屋敷をアトリエとして使わせてやったものの、その芸術的活動を快く思っていなかった。そのため、2人の関係は最後までぎくしゃくしたままだった。この絵の中には、そうした緊張関係とともに、父親に認められることを虚しく切望するセザンヌの心情が表れている。ルイ=オーギュストは、当時セザンヌが完成させたばかりの静物画《Sugar Bowl, Pears, and Blue Cup(砂糖入れ、洋梨、青いカップ)》(1865-70)に背を向け、フランスの印象派をいち早く支持したがすぐに廃刊された新聞レヴェヌマン紙を読んでいる。実際には、ルイ=オーギュストは別の新聞を購読していた。

シカゴ美術館のヨーロッパ絵画・彫刻部門の責任者で、セザンヌ展の主任キュレーターの1人であるグロリア・グルームは、その含意をこう読む。

「セザンヌは父を敬いながら、同時に自分自身をそこに投影しているのです」

2. 《The Avenue at the Jas de Bouffan(ジャ・ド・ブッファンの通り)》(1874-75年頃)

この絵を制作した頃のセザンヌは、すでに印象派の影響下にあった。しかし、ジャ・ド・ブッファン邸から続く道の描写には、1860年代初期の風景画と同じような厚塗りのストロークが見られる。

道の両脇にある栗の並木の手前、右側前景には背の高い草が生い茂っている。だが、その草むらはセザンヌの想像の産物だ。テートのキュレーター、ナタリア・シドリーナによれば、彼のいる場所からは人工池が見えたはずで、それは「ライオンの像や噴水など、ブルジョワ趣味の飾りや設備をすべて備えていた」という。セザンヌはそうした華美な設備を排除し、この場所をロマン派初期の理想的な風景式庭園として描いている。

3. 《オーヴェルの眺め》(1873-75)

パリの北西に位置するオーヴェール=シュル=オワーズは、早くから印象派を支援したポール・ガシェ医師のおかげで、19世紀には芸術家たちのメッカになった(絵の左上にある白い塔のような建物がガシェの家)。セザンヌは、ピサロの招きでオーヴェールに初めて長期滞在した際にこの作品を制作している。ここを主題とした絵を描いたセザンヌに、印象派の画家たちは親近感を抱いたことだろう。

オーヴェールでセザンヌは、それ以前の作品よりものびのびと実験をしているように見える。その点についてシカゴ美術館の近現代アート部門のキュレーター、ケイトリン・ハスケルは次のように解説する。

「この地でセザンヌは、何かピンとくるものを感じたのでしょう。構図や、カンバスへの絵の具の乗せ方について、新しく、より構築的な方法を探っています。この1枚の中で彼は、7種類ほどの方法を使い分けて絵の具を塗っており、屋根が連なる部分では斜めの形体が互いに重なり合っているのが見て取れます」

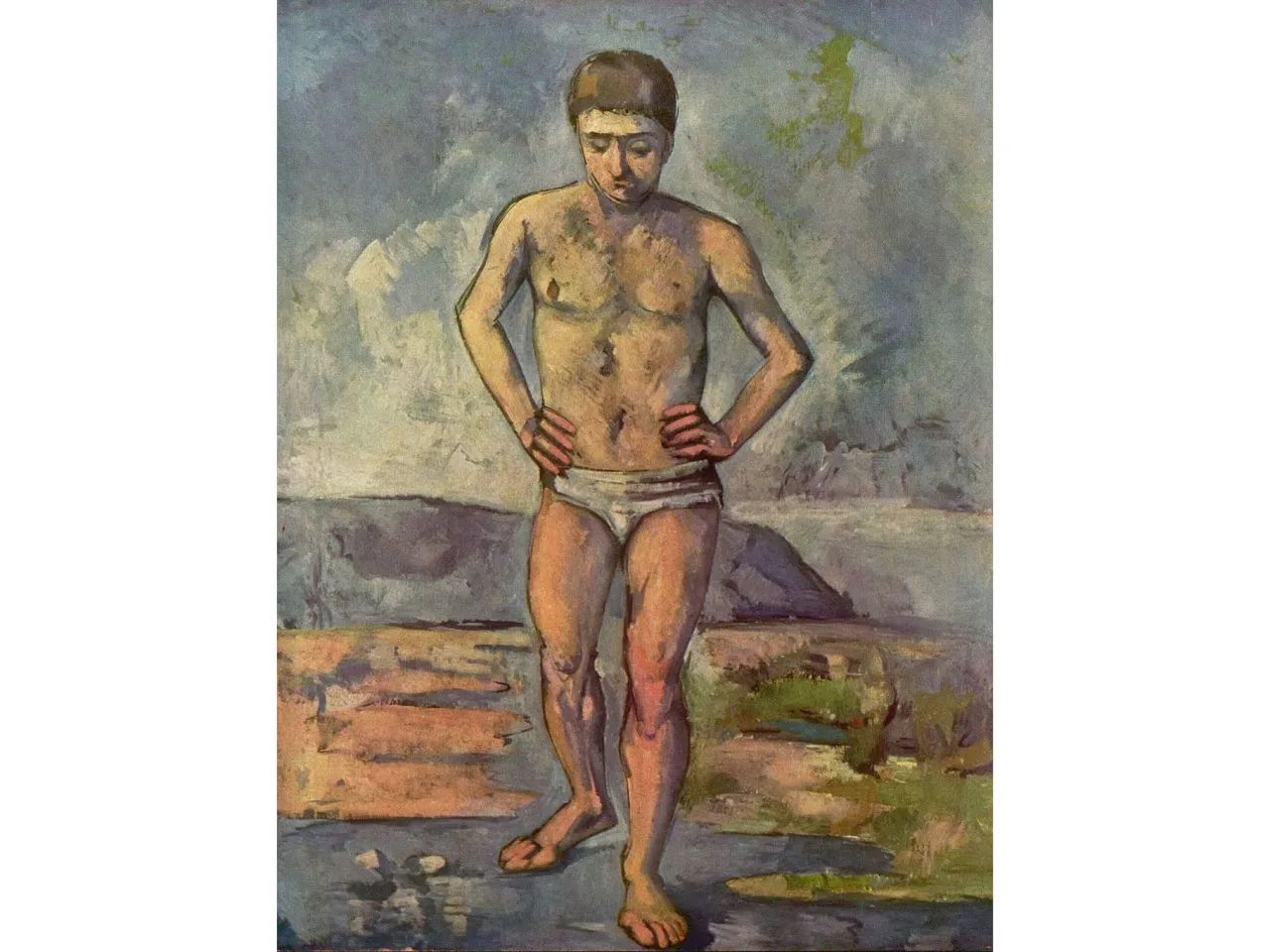

4. 《水浴の男》(1885年頃)

《「レヴェヌマン」紙を読む画家の父》と同様、水浴する男性を描いたこの絵も、セザンヌには珍しい大型作品だ。大きなカンバスにたった1人だけ描かれているこの人物は、初期の作品《休息する水浴の男たち》(1875-77年頃)にも登場していた。

ハスケルによれば、セザンヌはこの平凡な人物を「非常に堂々と」描写することで、当時の画家たちが用いていた古典主義とリアリズムの手法を大胆に融合してみせたのだという。

「男性の姿勢に英雄的なところはありません。どこにでもいそうなこの人物と(絵の)壮大なスケールの間には、ちょっとした皮肉、あるいはパラドックスがあります」

セザンヌはこの人物を生身のモデルではなく、写真に基づいて描いていた。彼は、通信販売のチューブ絵の具や、下塗りされたカンバス、折りたたみ式イーゼルなど、当時の画家たちの制作プロセスに変化をもたらした新しい物品を積極的に取り入れていたが、ここにも彼のそうした姿勢が表れている。

5. 《Smoker with propped arm(肘を立てて煙草を吸う男)》(1890)

この肖像画が完成した頃、セザンヌはパリを離れてエクス=アン=プロヴァンスに戻っていた。そこに引っ越してからの絵には、以前より保守的で田園風の趣が感じられる。また、新たな対象として、地元の日雇い労働者たちを描くようになった。この絵に描かれているのも、《カード遊びをする人々》(1890-92)に登場するような無名の男性だ。

しかしシカゴ美術館のグルームは、この時期のセザンヌの「保守主義」は絵の主題に限ったもので、表現方法には及んでいないと強調する。1人の人物に迫った肖像画だが、そこには仄かに幻想的な印象がある。その感覚は、人物の少し作為的なポーズや、彼が寄りかかっている面の奇妙な角度、背景と衣服のところどころに見えるカンバス地などによって醸し出されている。グルームは、セザンヌがそこに「これ以上絵の具を重ねるつもりは一切なかった」とし、こう付け加えた。

「写実主義的な肖像画とは到底言えません。さまざまな効果が相まって、この絵の男性には安定感がなく、現実にはあり得ない形で空間の中に置かれているのです」

6. 《Still Life with Apples(リンゴのある静物)》(1893-94)

後期の静物画でセザンヌは、緑色の花瓶やラム酒の瓶、ショウガ壺、たくさんのリンゴなど、お馴染みのモチーフを入れ替わり立ち替わり登場させた。1890年代に頂点に達した彼の静物画には、この時期に制作されたほかの作品と同様に、どこか非現実的なところがある。エクス=アン=プロヴァンスの自宅で描かれた《Still Life with Apples(リンゴのある静物)》は、特に「苦労して」描き上げた作品だとグルームは言う。

「複数の視点を取り込んだ描写は、絵画的な写真、あるいはシュルレアリストの捉えた現実を思わせます。彼は風景画で用いた方法を応用しながら、地形のように布を表現しています。その様子は、まるで地面の深い割れ目やそびえ立つ山々、そして石切り場のようです。白いテーブルクロスは、洞窟を思わせる入り組んだ曲線とあり得ないような折り目で存在感を主張していますが、実際には布はこうは見えません。それに、あんなふうに傾いた状態でリンゴが転がり落ちないはずがありません」

7. 《Mont Sainte-Victoire Seen from the Bibémus Quarry(ビベミュスの石切場から見たサント=ヴィクトワール山)》(1897年頃)

セザンヌはこの絵で、何度も描いていたお気に入りの2つの題材を組み合わせている。自宅があったエクス=アン=プロヴァンスから見える石灰質の山、サント・ヴィクトワール山と、その近くにある黄土の採掘場跡、ビベミュスの石切場だ。木が生い茂った採掘場の朱色の石壁の向こうに山頂を見上げるような、かなり低い視点から描かれている。

セザンヌの死から1年後の1907年、サロン・ドートンヌで開催された没後初の回顧展に出展されたこの絵は、強烈なインパクトを美術界に与えた。シカゴ美術館のハスケルはこう説明する。

「おそらく20世紀で最も重要な展覧会の1つと言ってよく、それが大きな転換点になりました。それから間もなく、ピカソやジョルジュ・ブラックなどの前衛芸術家たちの作品に、キュビスムのような新たな芸術の兆候が表れはじめています」

8. 《大水浴図》(1894-1905年頃)

セザンヌは10年ほどの間に、水浴びをしながら横たわる裸婦の習作を数多く描いた。その中で最も有名なのがロンドンのナショナル・ギャラリー所蔵の《大水浴図》で、セザンヌがこのテーマで初めて描いたものと考えられている。

最近の研究によると、この絵の一部は乾く前に絵の具を重ねていくウェット・オン・ウェットの技法で描かれている。テートのキュレーター、シドリーナによると、「絵の具が乾く前に新しく塗り重ねることで、表面に凹凸ができる」のだという。

また、セザンヌはこのシリーズに取り組んでいる間に、カンバスのサイズを何度も変更していたと見られる。この点に関するシドリーナの推察はこうだ。

「印象派の革命の申し子で、枠に張られた既製品を好んで使っていた彼がこれほど頻繁にカンバスに手を加えていたのは、狙い通りの効果が得られる寸法とプロポーションにこだわっていたことの表れでしょう。そちらを優先していたので、カンバスを継ぎ足した跡や縁が見えることに関してはあまり気にしていなかったようです」

9. 《The Three Skulls(3つの頭蓋骨)》(1902-06)

晩年のセザンヌは、油彩画とほぼ同じ頻度で水彩画を描いている。長く下絵のための画材と考えられていた水彩絵の具が、これほど多用されるのは珍しい。セザンヌが両方の画材を同等に扱っていたことは、この水彩画と同じ主題の油絵(《Three Skulls on a Patterned Carpet(模様のある絨毯の上の3つの頭蓋骨)》(1904)が存在することからも明らかだ。

この絵が水彩画にしては異例に大きいことと、晩年に頭蓋骨の絵を何枚も描いていたことから、セザンヌが自らの死に心を囚われていたのではないかという印象を持つかもしれない。しかし、頭蓋骨はセザンヌが古くから取り上げていたモチーフであるだけでなく(*1)、オランダの静物画の伝統に明らかなように、古くから美術の題材となっていたとハスケルは指摘する。

*1 一例に、1866年に制作した《Still Life with Skull, Candle and Book(頭蓋骨と蝋燭と本のある静物)》がある。

また、この頃セザンヌは病を患っていたわけでも、死が間近に迫っていると心配していたわけでもなかった。ゆえに、これは美しくも陰鬱な偶然だとして、ハスケルはこう評している。

「確かにメメント・モリ(*2)ではあるのですが、光りに溢れ、色鮮やかで、目を楽しませてくれる作品です」

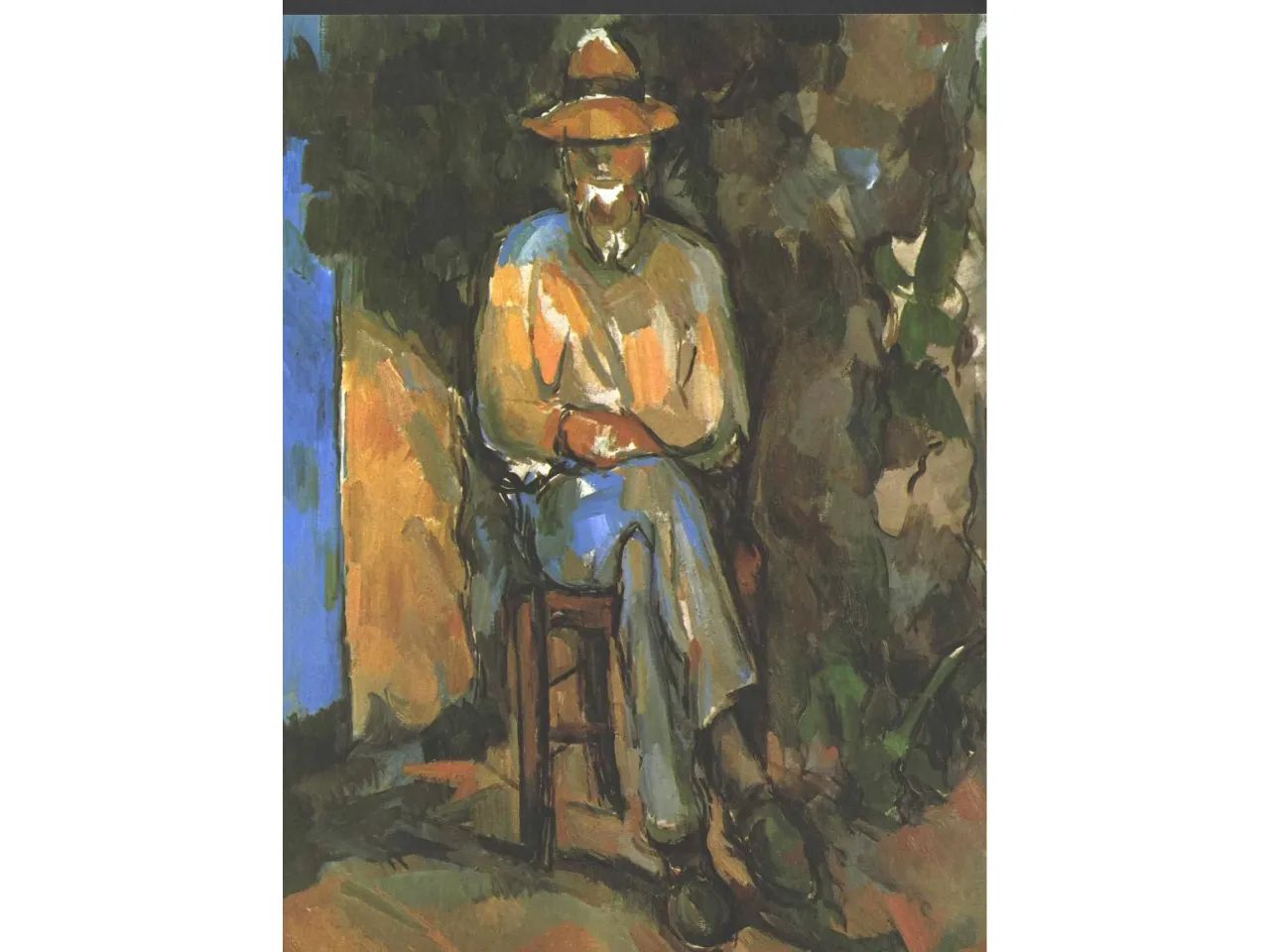

10. 《庭師ヴァリエ》(1906年頃)

《庭師ヴァリエ》も《大水浴図》と同様、セザンヌの没後に彼のアトリエで発見された。セザンヌが最晩年に手がけた絵の1つで、ほぼ間違いなく最後の肖像画だと考えられている。セザンヌのジャ・ド・ブッファンの家で庭師と便利屋として雇われていた男性を描いた6点の肖像画のうちの1点だが、これらは全体としても、それぞれ単独で見ても、セザンヌの並外れて幅広い美的・技術的力量を示している。

この斬新な肖像画はまた、1つの分水嶺となる作品だ。抽象表現に近づいている描き方だけでなく、自然光を捉えようとしていることにもそれが表れている。セザンヌはそれまでずっと、空間や光などの諸条件を厳密に管理できる屋内で肖像画を描いていた。だが、ここで庭師のヴァリエは、セザンヌのアトリエの外に今もある菩提樹の下に座っている。油彩で描かれてはいるが、軽やかな筆致の間に隙間が見えるところは、セザンヌが同時期に水彩で制作したヴァリエの肖像によく似ている。おそらく同じ椅子に腰掛けているヴァリエを描いた水彩画でも、絵の具の間から覗く白地が、絵の一部分を構成している。

こうした塗り残しは、作品が未完だということを示しているのだろうか? もしかしたらそうかもしれない。しかし、そう決めつけるのは早計だとシドリーナは言う。セザンヌのカンバスに対するアプローチは、それよりずっと深遠なものなのだと考える彼女は、こう分析する。

「セザンヌは、サンサシオン(感覚)のレアリザシオン(実現)を追求していました。彼にとって、実現された作品とは、必ずしもカンバスを隅々まで覆ったものではありません。全てが完成された作品、全てが実現された作品なのです」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews